作者簡介:秦弋然,軍事科學院軍隊政治工作研究院解放軍黨史軍史研究中心助理研究員。

茅畬,是浙江省台州市黃岩西部山區的一個小村,這裡四周群山環繞,百姓世世代代過著平靜而安寧的生活。可是,很少有人知道,就在這片青山綠水的小地方,誕生過一位英雄坦克手,他曾在抗美援朝戰爭中創造了在一次戰斗中單車擊毀、擊傷美軍5輛坦克的光輝戰績,打出了年輕的中國裝甲兵的軍威。他就是坦克英雄——楊阿如。

從神槍手到坦克手

1921年8月,楊阿如出生在一個貧苦的農民家庭,4歲時父親的去世更是加重了這個家庭的負擔,7歲時他隻能跟隨母親改嫁到鄰鄉,跟隨繼父靠擺渡為生。1941年,20歲的楊阿如為了躲避被國民黨抓壯丁,和好友牟收冬、楊秀美一起化裝成做生意的小販逃出了家,到寧波投奔堂叔。

在楊阿如做長工的靈江橋村有一位叫沈萬之的教師,他也是一名地下黨員,楊阿如經常上門向他求教。隨著接觸的深入,他也向楊阿如講授了一些簡單易懂的革命道理,宣傳中國共產黨的抗日政策,這些新鮮的知識強烈地沖擊著楊阿如年輕的心。1943年12月,浙東武裝正式整編為新四軍浙東游擊縱隊,隨著革命形勢的發展和游擊隊活動范圍的擴大,楊阿如開始與游擊隊的同志有了接觸。他看到游擊隊的同志們不僅不打罵百姓,還和百姓拉家常、為老百姓干農活、挑水、掃地,這一切都使楊阿如對共產黨的隊伍產生了好感。很快,楊阿如輾轉找到了附近游擊隊的指導員,終於成為了一名光榮的游擊隊員。

1945年8月抗日戰爭勝利后,楊阿如隨隊北撤,並在12月到達泰安,被編入一縱第3旅3師9團3營8連6班。在隨后的泰安戰斗中,楊阿如因為負傷不下火線和帶傷搶救戰友,榮立三等功﹔1946年6月,楊阿如又因為奮勇殺敵、表現突出,被批准火線入黨。

不久,楊阿如被調到重機槍排任副班長兼機槍手,為了讓每一顆子彈都發揮更大的效用,他刻苦學習射擊技術,成為了連隊裡數一數二的神槍手。

1947年5月13日,楊阿如所在的部隊參加了孟良崮戰斗,他帶著重機槍排在陣地前沿,在界碑一帶,向敵人發起了猛烈的射擊。由於敵人火力較猛,到14日時,與楊阿如在一起的彈藥手和輔助射手先后被敵人擊中犧牲。離開了二人的輔助,楊阿如的機槍此時已經無法使用,眼看著敵人越來越近,楊阿如心想:不能當俘虜,更不能把槍留給國民黨,於是他拉起重機槍快速撤退。途經另一個陣地時,他又發現了受傷的戰友王阿萬,顧不上多想,又立刻背起王阿萬向山下跑去。所幸,他們兩人在山腳下的一個村庄遇到了緊急趕來的增援部隊,楊阿如將王阿萬送到醫療點治傷,又向部隊首長匯報了在界碑戰斗的情況,並把重機槍交由他們保管,自己返回陣地去尋找自己的部隊。在不放棄不氣餒的信念支撐下,三天后,飢渴交加的楊阿如終於找到了自己的戰友,回到了部隊。

正是由於在孟良崮戰場上保護機槍、不顧個人安危搶救戰友的英雄壯舉,楊阿如被授予一等功。

1948年冬天,楊阿如在連隊安排下前往徐州炮校學習,這名扛機槍的神槍手放下了沉甸甸的機槍,開始下功夫鑽研學習文化知識和炮兵操作常識。后來,他又和全國各地抽調來的一百多名骨干,在徐州坦克學校學習了坦克駕駛、射擊和通訊技術以及坦克單車、排、連進攻和防御等系列戰術訓練。憑借著勤學苦練的精神和堅忍不拔的學習毅力,楊阿如隻用了短短三個月的時間,在畢業考試時以理論和實操雙滿分的優異成績順利畢業。蘇聯顧問當著他的面豎起大拇指表揚他,說中國士兵了不起,可以放心地把坦克交給他了!楊阿如這名在孟良崮戰役中榮立戰功的神槍手,終於在革命的烽火錘煉中成長為一名出色的坦克指揮員。

石硯洞上的“坦克肉搏戰”

1950年6月25日,朝鮮戰爭爆發,在國家安全受到嚴重威脅的情況下,中共中央和毛澤東主席做出了“抗美援朝、保家衛國”的英明決策。10月19日,中國人民志願軍部隊相繼跨過鴨綠江,進入朝鮮參戰。由於當時人民解放軍還沒有正規的空軍部隊,與美軍機械化部隊的力量對比也相當懸殊,為了消滅敵人有生力量,志願軍在1951年3月組成了裝甲兵指揮所並在5月奉命入朝。

此時的楊阿如隸屬於華東坦克隊,這是人民軍隊一支新生的鐵甲勁旅,1947年3月成立時,這支隊伍隻有僅僅6輛坦克。看到朝鮮戰場的戰局,楊阿如摩拳擦掌,屢次向上級遞交請戰書,申請赴朝作戰。終於在1952年6月,他所在的坦克部隊從徐州出發,向鴨綠江對岸開進,這是志願軍的第一支入朝參戰的坦克部隊,志願軍終於有了對抗美軍的利器。

楊阿如駕駛著心愛的215號坦克,被編入志願軍坦克4團2營4連。

1952年冬天,楊阿如和戰友們終於等到了去玉川支援志願軍30軍89師的作戰命令。他們信心滿滿,首戰告捷,一舉摧毀了敵軍36個地堡、1個彈藥庫和3輛卡車,楊阿榮也因此榮立三等功。

1953年7月的夏季進攻戰役,是志願軍轉入戰略防御后規模最大的一次戰役,楊阿如所屬的坦克4團配屬23軍進攻據守石硯洞北山的美軍第7師第17師團。石硯洞北山是“聯合國軍”364.4高地、上浦坊東山一線的突出支撐點,是“聯合國軍”陣地防御體系中美軍守備的要點,直接威脅著志願軍264.6高地的安全,戰士們都將這裡稱為“虎口裡的虎牙”。

7月5日凌晨,大雨滂沱,任坦克排長兼車長的楊阿如率領著戰友們駕駛著215號坦克,他們要趁這樣的天色開赴前線,給美軍致命一擊。然而沒想到的是,坦克在距離射擊陣地不到100米的地方陷進了炮彈坑中,楊阿如隻得和戰友們一起將坦克偽裝起來,這也成為了他們發起進攻前最好的隱蔽。

次日黃昏,在楊阿如的指揮下,操縱火炮接連發射3發穿甲彈打掉了第一台坦克,這台坦克在被擊穿后爆出了一大團火焰,緊接著熊熊燃燒起來。可是這次開炮也暴露了215號坦克的位置,石硯洞北山上的另外兩輛坦克立即調轉炮口還擊過來,在石硯洞北山上,雙方坦克開始了近距離的肉搏戰。在楊阿如的指揮下,215號坦克連續發出穿甲彈,美軍的其余兩輛坦克也先后被擊中起火。

可是,一連摧毀三輛美軍坦克之后,楊阿如他們的位置也不再安全,排炮一陣緊似一陣地掃射過來,坦克周圍爆炸聲四起。此時,楊阿如忽然想起在萊蕪戰役時自己部隊的老領導葉飛司令員聲東擊西的戰術,於是他指揮駕駛員陳文奎迅速發動坦克,首先加大油門,然后又慢慢將油門減小,發動機轟鳴聲由強變弱,佯裝出正在撤離的樣子。在夜幕掩護下,敵人果然上當,誤以為志願軍的坦克正在逃離,他們的炮火沿著坦克可能撤退的方向狂轟濫炸了兩三公裡,原地未動的215號坦克卻毫發未損,整車全員在楊阿如的指揮下繼續隱蔽。

在之后的兩天中,楊阿如他們緊閉坦克門窗原地待命。白天炎熱的太陽炙烤著坦克,再加上排炮散發出的瓦斯和硝煙源源不斷地從孔縫中漏進來,坦克中的空氣越發稀薄。楊阿如他們沒有辦法,隻能等到半夜時,才悄悄將坦克的駕駛窗蓋和指揮塔蓋打開一個小縫透透氣。即便如此,許仕德、徐志強、陳文奎等車組成員還是相繼昏倒了,指揮所見狀允許215號坦克隻留下兩個人待命,其他人撤回隱蔽所,可大家誰也不肯離開坦克,都咬緊牙關對敵方陣地進行認真觀察,尋找著新的戰機。

7月10日,指揮所終於向215號坦克發布了新的命令:消滅對方344.8高地上新調進的兩輛坦克。楊阿如他們精神為之一振,很快在前來支援的工兵的幫助下,一邊躲避著敵人紛飛的炮火,一邊將附近山上被炮火炸斷的樹木移到彈坑中,終於在臨近傍晚時墊平了道路,將215號坦克開出了彈坑。

脫困后的215號坦克馬上選擇了一個新的伏擊地點。當晚9時,美軍竟然一反常態發動了夜戰,發射照明彈后向我軍佔領的陣地發動沖擊,楊阿如他們借著照明彈的光亮,僅用時11分鐘,擊毀了美軍的兩輛坦克、十二個地堡和三個機槍陣地。

剛打完這場漂亮仗,楊阿如他們又繼續駕駛著坦克,向著新的任務射擊點前進,並趁著夜色隱蔽在了敵軍坦克師所在地附近的樹林中。經過一夜的漫長等待,次日上午8點半,從遠處傳來了轟隆隆的響聲,十分鐘后,三輛美軍坦克出現在視線中,楊阿如當機立斷,命令放過第一輛坦克,又命令215號坦克大膽地插入,順利地混進了敵人的坦克群中。

跟隨了一段路程后,前方的第一輛坦克遇到了前方檢查的哨卡,楊阿如在危急關頭命令駕駛員加足馬力,駕駛坦克向哨卡沖去。同時調轉炮口,對准后面緊跟的兩輛坦克一陣猛轟,兩輛坦克當即失去了還擊能力,炮長又在楊阿如的指揮下將炮口對准了前面那輛坦克,裝填、發炮,一擊制勝!美軍的三輛坦克,就這樣在215號神出鬼沒的打擊下,變成了結結實實的“鐵烏龜”。

在215號坦克的出色配合下,7月11日,石硯洞北山戰斗宣告結束,志願軍攻佔了美軍據守的高地,共擊斃、擊傷、俘虜美軍和南朝鮮軍3000多名,楊阿如也因為在這次戰斗中的機智靈活、英勇善戰,被授予集體特等功、個人一等功,並獲二級戰斗英雄稱號,215號坦克也被志願軍領導機關授予“人民英雄坦克”的榮譽稱號。1953年,楊阿如還應邀參加了朝鮮民主主義人民共和國全國裝甲兵英雄代表大會,受到了金日成首相的接見,並被授予朝鮮民主主義人民共和國二級自由獨立勛章。

從朝鮮戰場回國后,楊阿如又被特邀參加了解放軍裝甲兵首屆英模代表大會,受到了朱德總司令等領導人的接見,裝甲兵司令員許光達更是將他請到裝甲兵機關為大家講述了在朝鮮的戰斗經歷。后來,楊阿如指揮215號坦克在石硯洞北山的“坦克肉搏戰”被作為裝甲兵院校教材的戰例,為一代代年輕的裝甲兵傳誦和銘記。他駕駛的215號坦克,也被送到軍事博物館收藏,經軍區首長同意,楊阿如他們在坦克的炮管上印上了5顆閃閃的紅星,以此永遠銘記這輛坦克一舉擊毀5輛坦克的壯舉。

退伍不褪色的“楊小娃”

1958年春天,面對著部隊的大精簡,從坦克學校學習歸來、已經身為副連長的楊阿如堅決服從組織分配,脫下了陪伴他十多年的軍裝,回到了家鄉。臨別時,組織考慮他在戰斗中多次負傷,身上還留有彈片,提出給他適當照顧,楊阿如卻擺擺手說自己從小就是苦出身,不需要照顧。回到農村后,他更是把自己的名字改成了小時候的“楊小娃”,決心隱姓埋名,踏踏實實地做個普通農民,為建設家鄉再做貢獻。

脫下軍裝、回到故鄉的楊阿如仿佛是一根螺絲釘,在哪裡都默默無聞,卻又閃閃發光。

回到家鄉后,楊阿如先被安排在附近新建的澱粉廠做廠長,楊阿如看到廠子連最簡單的設備都不齊全,便拿出了自己的復員費購買了磨、缸等生產工具,又翻修了廠房,克服了一個又一個的困難,使村裡有了第一個副業項目。沒過多久,楊阿如又被調到黃岩縣桔果辦事處鋸板廠,他帶領著工人們搞技術革新、開展生產競賽,硬是把一台油污斑斑的老爺機器保養得锃光瓦亮,再也沒有在生產中出過故障。

1958年8月,台風襲擊黃岩,縣城成了一片汪洋,堆放在鋸板廠中的3000多斤柴油和600多萬立方米的木材眼看就要被洪水卷走。此時,擔任民兵營副營長的楊阿如帶領著300多名民兵趕到江邊,他一面布置加固江堤、堵住決口,一面組織人員搶運油桶和木料,一天一夜,這位曾經的坦克英雄顧不上休息,冒著傾盆的大雨,奮戰在抗洪搶險的第一線,終於以最快的速度保住了國家的財產。

1963年,楊阿如再次響應政府號召,帶著一家人從縣城回到了他從小生長的茅畬。生產隊備耕需要修制農具的毛竹,他二話不說帶著五名壯勞力上山,冒雨扛回197斤毛竹,突破了大隊社員背毛竹的紀錄。然而即便到了這時,還很少有人知道,這位平時少言寡語、踏實肯干的“楊小娃”,曾經是在戰場上多次榮立戰功的坦克英雄。

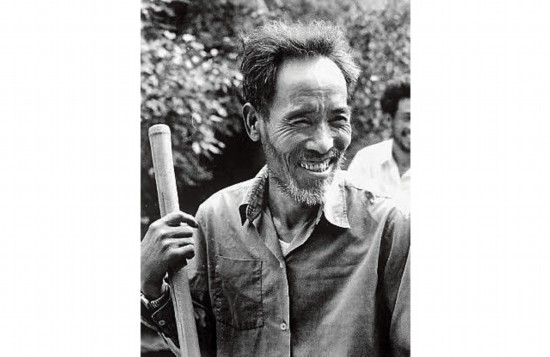

時代不會埋沒英雄。1963年底,楊阿如原來所在部隊要拍攝他復員后參加農業生產的照片,幾經輾轉,才通過黃岩縣縣政府找到了正在務農的楊阿如,生產隊和黃岩縣政府的同志們這時才知道,原來電影《英雄坦克手》中的主人公,原型就在自己身邊。黃岩縣的人們自豪地奔走相告,張貼著坦克英雄事跡和楊阿如照片的陳列窗前,每天都擠滿了觀看的人群。1956年,楊阿如的事跡先后登上了人民文學出版社出版的《志願軍英雄傳》《解放軍畫報》和《浙江日報》上,楊阿如成為了黃岩人民的榮譽和驕傲。面對著紛至沓來的榮譽,楊阿如只是淡淡地說:“縣委、政府宣傳了我,老百姓都知道了我,以后我要更注意自己的所作所為。”

退休后,楊阿如又不辭辛苦地奔走在黃岩、溫嶺各地的中小學,為師生們講述著他參加戰斗的經歷,還回到老部隊給新215號坦克兵們講自己和戰友們的戰斗故事,孜孜不倦地為年輕一代進行革命傳統和愛國主義教育。

1999年10月1日,楊阿如作為浙江省唯一的復員軍人代表和共和國功臣,登上天安門觀禮台,目睹了舉世矚目的世紀大閱兵。履帶滾滾,機聲隆隆,鐵甲生輝,大地顫動,當我國自行研制生產的新型主戰坦克行進至場中時,楊阿如激動的心情難以言表,這位為國家解放經歷了血與火考驗的老戰士此時此刻,也不禁為軍隊現代化的跨越式建設發展感到由衷地驚嘆。

2002年,坦克英雄楊阿如在故鄉與世長辭,享年81歲。

今天,在215坦克所在連隊的榮譽室中,一面錦旗高懸牆上,“單車作戰機智頑強,殲敵坦克成績輝煌”十六個熠熠生輝的大字,無時不刻地激勵著全連指戰員的血性和膽氣。而當越來越多的人們走進軍事博物館,在“人民英雄坦克”前駐足觀看,聆聽那段戰火紛飛歲月中坦克兵出奇制勝、施展絕地反擊的故事時,也會為80多年來人民裝甲兵從無到有、從小到大、從弱到強的光輝歷程深深觸動。

回望建軍百年的光榮征程,正是無數像楊阿如一樣的英雄先烈用血肉之軀書寫了歷史。英雄本平凡,不平凡的是英雄捍衛民族和國家利益的使命精神和英勇頑強、舍生忘死的革命精神。而我們的人民軍隊也正是在這樣的精神激勵下,在戰火中誕生,在發展中壯大,沿歷史的腳步奮勇學習,在新時代中闊步開創。新時代,新征程,站在新的歷史起點上,我們有理由相信,偉大的時代永遠不缺乏偉大的精神,薪火相傳、血脈永續的紅色基因將永遠是中華民族偉大復興進程中的寶貴財富和精神動力。