站在汕頭僑批文物館門口,尚不知僑批是什麼。我在心裡琢磨著這個新鮮的詞,而后迷惘地走了進去。進去才知道,僑批原來是海外僑胞通過民間渠道及后來的金融郵政機構寄回家的匯單,只是這種匯單能夠同時寫信。

一

那些歷史的頁片,雪花一般涌來,填滿我的視線,我聽到了血脈流動的聲音。伴隨著海潮的翻涌,整個展廳像寬大的船艙,不,像一個世紀的某個部位,我深陷其中。

眼前出現了一群人,他們聚集在洋行門口等待賣身出海,有些人在擁擠,有些人在猶豫,有些人在興奮。簽了契約的勞工一群群走上踏板,踏板在顫動,送行的心也在顫動。有人在呼喊,有人回頭,而后還是決然地扭過頭去。簡陋的船艙裡,滿是闖南洋的人,他們就那麼一個挨著一個露天坐著,沙丁魚一般。船開始離岸,那些眼睛看著越來越遠的岸,充滿了迷茫。

南洋的碼頭上出現了一群肩扛背馱的人,破舊的衣衫,淋漓的汗水,痛苦的表情。

而這邊,一群群的家鄉人仍在離鄉遠渡。

想起柳宗元的《捕蛇者說》,知道艱險還要迎受?中華民族,在多年的戰亂以及夷族欺凌中經受的太多,他們甚至把南洋的一個小島都看成了稻草。

在“每逢佳節倍思親”的節日情懷中,他們面對故鄉,搗頭而跪。這一跪使他們永遠地成為一種象征,故鄉和親人隻能留在夢中了。多少忠骨,埋在了異國他鄉的荒崗上。

我似乎看見了那個眼神,那個扭頭顧盼的迷茫的眼神,依戀顯現在迷茫的后面。船終於還是遠去了,去向沒有答案的終點。那個眼神卻永遠地留在了岸上,刻骨銘心!

所以,我覺得僑批是與那個眼神有關的,甚或說僑批就是那個眼神的延續。一封薄批,幾句囑言,加上微薄的血汗錢,成為海外游子對家鄉親人的拳拳之心。

自船走后,水邊就有了仰望的身影,一天天,一年年,無論早晚。那些瘦身弱影下,往往還有更小的影子,像斜樹下長出的枝叢。

終於有一天,一個批腳走來,叫著誰的名字,天地一下子豁亮起來。

二

那個時節,“批一封,銀二元”,是田間小兒跑著唱的民謠。下南洋謀生的人到達目的地,會先寫幾句話和兩元錢一起寄回老家報平安。

鬆興泰批局舊址,位於潮州市區下東平路305號“莼園”

然而鄉民們看到,一封僑批到了,批銀竟然隻有一元,連二元的吉利偶數都湊不齊。就這區區一元,還是“有若、賢若、木聲三人腰金”,這三人,也許兩個是兄弟,一個是表親,三個人憑著一身力氣並沒有換來念想中的銀錢,幾乎到了山窮水盡的地步。接到這一元批款的親人,心內或許比他們更苦。

往家寄款是僑批的重要內容,一個僑批寄來港幣150元,交待是要分給46位親友作為新年禮物。一人分得雖然有限,但還是高興的,有了說道的資本,那資本不僅是親人平安。

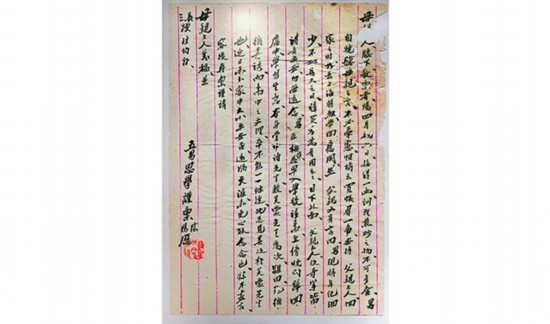

見到這樣一封批書,開頭即寫:“自從二五出門庭,兩個余月無事領。”出門不見得就能順利找到營生,這與先行簽好契約的勞工不一樣。怕家裡惦記,還是寄回了這封僑批。“嘆望家山不見蹤,欲作家書意萬重。雁行折翼愁千種,情懷另與舊時同。”遠渡異邦的無奈,愁腸百結的傾訴,凝結在僑批的詞句間。這許是個念過書的人,越念過書的痛感越真切,情感越淋漓。不少人出去懷著一腔大願,很快地被現實擊碎了。不能回去,資金和顏面都拖累著,隻好將苦水咽進肚裡,同多舛的命運繼續抗爭。

去往印尼的陳君瑞寄回的批文上寫了一個大大的“難”字,后面兩行小字:“迢迢客鄉去路遙,斷腸暮暮復朝朝。風光梓裡成舊夢,惆悵何時始得消?”心內和眼中無限放大了的難,多少經歷多少心緒都在其中了,原想著還能很快地風光鄉裡,現在看來已成夢境。

也有女性出洋的,或男人長久不歸追隨而去,或隨長輩兄弟出去。陳蓮音給母親的僑批中,忍不住流露出“街邊賣霜尚無從維持生活”的艱辛,寄往家中的一分一文,沾滿了雨露風霜、暮色黎明。

終有闖南洋成功的潮汕人。上世紀20年代新加坡李澤煌寄的400元龍銀,讓僑批局吃驚不小,可是相當於幾十家附寄批款的總和!這樣的人自然也帶動了親族或者鄉鄰,最終成為家鄉的驕傲。

三

僑批業的興起,是順應海外僑民的需求,就像現在的物流快遞。最早出現的是水客,水客就是飄洋渡海幫人捎信帶物的,以自己的誠信維持生計。僑批局也多是利用了這些人,這些人必得再苦再難,也要保証客戶的僑批不被遺失。談起批腳生涯,尚健在的批腳徐允生至今還記得人們在村口張望的情形。而且人們對批腳都很友好,遠遠的跟你打招呼。遇到拜媽祖等節日,還會請你坐桌吃酒。

“一封書寄萬重山”印章

“一封書寄萬重山”之印,真切地刻畫出游子的心境。血濃於水,情溢乎詞,強烈的思鄉懷親之情,隨著書信一起回到萬裡之外的親人身邊。

海內外創辦最早的潮幫批信局,是1835年新加坡的致成信局。據《潮州志》記載,截止到1946年,新加坡的潮幫批信局已有80家。晚一些的是柬埔寨,1931年開始有第一家潮批局,到1946年有4家。老撾的華僑人數一直上不去,僑批業也難以發展,業務往往轉至越南或泰國辦送。這樣,自1946年統計,越南的潮批局有25家,印尼有76家,泰國有118家,馬來西亞最多,達到了126家,幾乎遍及馬來西亞各地。由此想見,批信局多的地方,潮汕人就多。批信業務的中轉站設在哪裡呢?香港。香港的潮幫批信局也有22家之多。

到了潮汕當地也有相應的僑批局,這是一條龍的業務線。翻看早年的《潮州志》可見,各縣都有僑批局,有的多達10家,潮陽和澄海都有13家。汕頭最多,73家。汕頭1860年開埠,貿易逐漸繁盛的同時,觀念也在變化。一些人進入外國商行、商船工作,漸漸又去往國外。像被什麼傳染了一樣,你家有人出去,寄來了僑批,我家也要出去試試。殊不知,跨洋過海,並非想象的那麼容易。

多數僑批是找人代寫,就像我小時看到的郵局門口坐著的代寫書信者,僑批內容包羅萬象,有為剛出生未謀面的孩子取名的,有要求贖回被賣女兒的,有鼓勵孩子發憤讀書的……一封封僑批,浸透著海外僑胞對家鄉親人的一片深情。當然,也有國內僑眷惦念海外親人、望眼欲穿的回批。

澄海僑胞陳鴻程從泰國寄來的僑批中寫道:“母於上月底不幸跌傷,勢頗嚴重,恕兒在外未能晨昏奉侍,實深遺憾。”有些批信千言萬語,有的卻隻有寥寥數字,如:“我在你勿嫁。”一種什麼口吻呢?命令還是懇求?男人在外辛苦,女人是已娶的媳婦,還是未婚的?不知道女人見此僑批何樣心緒。實際上在家的盼望和等待之情更甚於海外。有一個瑣碎的細節留在了歷史的記憶中:一個批腳黃昏時分找到一家房門前,拿著批信大叫著主人名字,沒想到從屋裡沖出一個淌著水、光身子的人,兩眼直直地盯在那封批信上。阿網的母親什麼時候想起來,都為那次的失態臉紅。阿網父親去南洋謀生,一直杳無音信,急切的盼望都快把人盼瘋了,那聲呼喚竟然把洗澡的事完全淹沒,大腦的空白全是那封沾滿風雨的批信。

為了連接潮汕人的情感,僑批局克服艱難,堅守信譽。1939年汕頭被日本佔據后,海外寄往潮汕的僑批仍不間斷,其中一條匯路是從印尼經香港,然后走韶關到興寧,再走揭陽到汕頭。輾轉可謂曲折。抗戰結束時,百廢待興,批信常有積壓,批局急僑戶所急,先以快條形式將批銀先發,而后再送達批信。這種嚴謹不知救了多少急,解了多少難。

有俗諺說:“海內一潮汕,海外一潮汕。”海外潮汕人現在遍布世界各地了,而且與潮汕本土的人口相當。如此說來,潮汕的風韻、潮汕的精神也播揚在了四方。所以一說潮汕,就等於說到了一種特有的文化。僑批成為其中的冊頁。隻要一說到僑批,老輩人都會記得,幾乎家家都有留存,最先的留存,不定就夾藏在貼身的衣袋裡。該將這些僑批留住,何時翻看,都會翻出一個民族曾經的苦難、情感與精神。好在有人這樣做了,他們走村串戶地上門尋找。沒有想到的是,雖然經歷那麼多風雨,那些顫巍巍的手還能在箱底摸出泛黃的信箋。有的老人割舍時還流下了眼淚。看著那些僑批,依然感覺有溫度散逸出來,字跡的溫度,喘息的溫度,眼淚的溫度,念讀的溫度,呼喊的溫度,還有夾藏的溫度。

福建、廣東與海南三省分布在世界各地的僑胞有數千萬之多,我所接觸的只是屬於潮汕地區的部分僑批。大量的僑批還散落在民間。