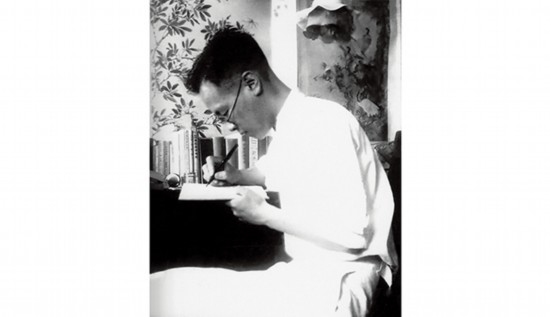

1947年,姚曾蔭在美國美明尼蘇達大學研究院深造時留影

父親離開我已經35個年頭,回想往事依然歷歷在目。

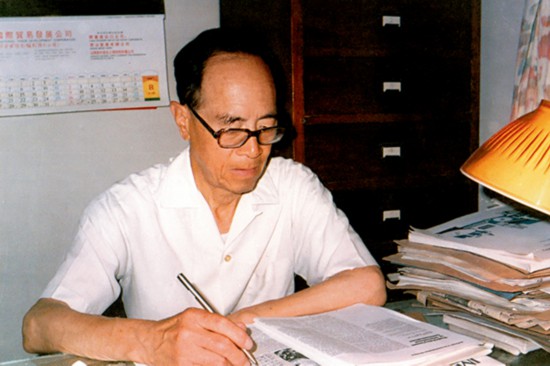

在我的記憶中父親總是那麼忙碌。閉上眼睛就能看到他坐在書桌旁翻閱資料、奮筆疾書的身影,永遠不知疲倦。

父親勤奮一生,對工作是極為認真的,研究態度是嚴謹的。他那個時代信息來源沒有當今這樣便利,信息資料收集幾乎都靠手工。幾乎每周他要去北京圖書館(現在的國家圖書館)等,有時無法借閱隻能預約,來通知后再跑一趟,那時搞研究用於交通方面的時間成本是很高的。父親訂閱了很多種報紙及期刊,讀書做資料卡片成了他每天必須的工作。每一份詳細記錄的讀書資料卡片都傾注了大量的心血,在他撰寫一生中最重要的著作《國際貿易概論》時,已經積攢了九萬多份讀書資料卡片,這上百盒的卡片資料佔據了家裡很大的空間。父親的老同學譚伯伯稱他的研究方法是聚沙成塔。

父親一生中最主要的精力貢獻給了中國國際貿易學科的建立。他生活的時代有很大的局限性,有很多研究領域還不像今天這樣開放,但他始終認為“國際貿易學是一門開放性的科學,國際貿易的研究工作也應實行開放的政策。”“馬克思主義國際貿易學是在和其他學派的交流和交鋒中,不斷充實自己、鍛煉自己、發展自己和完善自己的。它能從其他學派吸收各種有用的資料、有科學價值的學術見解和有用的研究方法。”“應博採眾長、廣納百家,做到為我所用。凡是對國際貿易科學的建立和發展的一切有科學價值的合乎事實的東西,無論是來自東方的、西方的、南方的或北方的,我們都要借鑒過來。凡是不符合實際的一切帶有辯護性的說教,我們都應拋棄掉。”(《國際貿易概論前言》)。父親的研究思路始終是開放的,學術思想始終像年輕人一樣活躍,他的學術眼光是敏銳的,而研究態度與治學態度是認真嚴謹的。

十一屆三中全會后,父親的時間好像越發不夠用,手頭要完成的東西也越來越多。他在門外貼了一張字條,請來客將談話時間控制在15分鐘。這張字條他的很多同事、朋友和學生至今記憶猶新。

父親對待師長是極為敬重的。記得從我四歲開始,每年的大年初二早晨,必定帶我從城裡坐公交車去北京大學給他的恩師趙乃摶先生拜年,路上來回需要一上午時間,再忙也要去,在老師家裡隻坐二十幾分鐘就走,從不在恩師家吃飯,避免增添麻煩。為了怕中午回來太晚錯過午餐,往往准備好面包加肉充飢。這些做法看似平常,但是能夠堅持近40年就很不容易了。在趙先生過世之后,依然堅持去看望師母直至師母離世。父親這代人的師生情誼他並沒有對我專門說過,我是從他的做體會到的。

父親有幾位好友每年都有走動,印象比較深的有中科院經濟所的嚴中平伯伯、巫寶三伯伯等。他們都是原中央研究院的同事,從事不同領域的研究工作。他們之間有幾十年的友誼。記得三年災害困難時期,有時家裡有了一點好吃的東西,往往請幾位老友前來分享,他們邊吃邊聊,其樂融融。我當時還小,只是禮貌地打個招呼后,便自覺地去找同學玩了。每年父親也會到幾位老友家裡做客,我並不跟隨,每次回來他的心情都很好,想必他們聊得很開心。

姚曾蔭在著書

父親出生在一個大家庭,出生時已家道中落。祖上為安徽桐城的姚鼐(1731—1815),是清代著名散文家,與方苞、劉大櫆並稱為“桐城三祖”。乾隆28年(1763)中進士,年才四十,任禮部主事、四庫全書纂修官,著有《惜抱軒全集》等。我的曾祖父姚錫光,江蘇鎮江丹徒鎮姚橋人,是晚清一位頗有遠見、思想敏銳的政治軍事人物,是中日甲午海戰主戰派人物之一,其職務最高做到兵部侍郎。姚錫光一生著作頗豐,代表作有《東方兵事紀略》《東瀛學校舉概》《籌藏芻議》《籌蒙芻議》《姚錫光日記》《姚錫光文稿》等,其中《東方兵事紀略》是姚錫光在甲午戰爭失敗后,割地賠款“痛深創劇”的打擊下,為“明恥”而作的書。該書敘事平實生動,記載完整周詳,是當時人記載甲午戰爭史的權威之作,具有較高的學術影響和史料價值,對甲午戰爭史研究有深刻影響。此外,姚錫光對地方事務、民族關系、軍事理論方面也卓有成就。

父親1915年出生時家裡境況已經大不如前,曾祖父姚錫光離家回到江蘇鎮江,把一大家人留在了北京,由於原來並無多少積蓄,我的曾祖母操持這個家很不容易。父親的幾個伯父、叔叔、姑姑及他們的子女都在一起生活,沒有分家,像吃大食堂。大家庭的生活來源主要靠父親的一位伯父的一些收入及親戚幫襯。我的祖父一直在江蘇鎮江從事民營的公益事業,收入微薄,無法接濟家裡。父親六歲時我的祖父因病去世,享年36歲。父親兄弟三人,還有一個妹妹。我的祖母沒有工作,無法撫養起四個子女,無奈將我的姑姑寄養在天津親戚家裡。父親兄妹四人都很爭氣,先后都憑努力大學畢業。父親自小受到愛國主義思想熏陶,並養成了刻苦讀書的習慣,從小知道自立,讀書用功,通過得到獎學金讀的高中,又通過考取獎學金讀完北京大學經濟學專業。

父親對待骨肉兄弟的情義,是留給我的一份無價之寶。

姚曾蔭畢業於北京大學經濟系,后任中央研究院社會科學所副研究員

1937年父親從北京大學畢業后,從自己不多的工資中擠出錢來資助弟弟姚曾序讀燕京大學。我的叔叔姚曾序建國后在中科院上海生物研究所任研究員,至今健在,今年已98歲高齡。我的伯父姚曾廙,是一位著名的翻譯家,一生所譯著作達七、八百萬字以上。其中主要有《中國關稅沿革史》《中華帝國對外關系史》《現代資本主義》《現代英國經濟史》《經濟通史》《日本維新史》等。新中國成立后,因肝硬化等疾病纏身不得不臥病在家,辭去了東吳大學教授職務。父親從五十年代就從每月的工資中拿出錢來貼補伯父一家的生活,每月工資發下來就會馬上寄出,20多年從未間斷,直至1976年伯父去世。

父親1946年赴美明尼蘇達大學深造,當時由於交通沒有當今這樣便利,加上費用問題,隻能坐船。他採取在船上餐廳打工的方式來減免船費。1949年新中國成立前夕,在美國的很多朋友勸說他留下,他還是毅然回到國內。我在上世紀60年代他最苦悶的時候曾經問過他是否后悔回來,他說當時的想法很簡單:他是一個中國人,當然要回到中國,不能為美國人做事。他從來沒有為他回國一事后悔,即使在他最困難的時候。

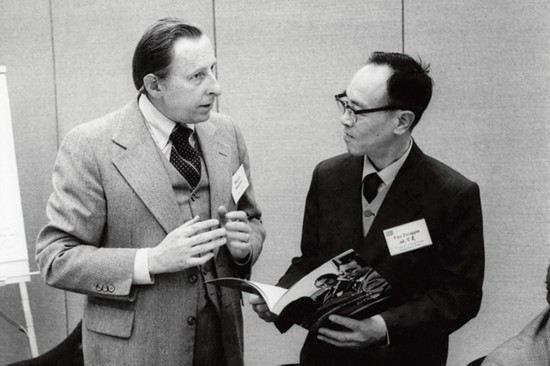

1979年,姚曾蔭在斯坦福大學訪問交流

父親從教幾十年,對他的學生在學業上的指導從來都是嚴格認真的,對學生交來的每份作業都是認真批改,家裡面還保存著一些他當年批改過的學生論文及作業。他對他的博士生也都是盡量提供參加各種研討會、出席會議的機會。父親的博士研究生有4人:黃劍平、騰德祥、葉建亞(女)、羅龍。騰德祥和葉建亞是對外經貿大學專職教師,羅龍考上博士后也成為本校專職研究人員,隻有黃劍平是脫離工作崗位的全日制在校博士生,為了讀博,他放棄了對外經貿部官員身份以及當時許多人夢寐以求的“北京戶口”和“干部指標”。給國際貿易博士生授課的老師,都是父親從社會上請來的全國最好的學者。如講“貨幣論”的是早年畢業於芝加哥大學的羅承熙先生,講“發展經濟學”的是厲以寧教授等。黃劍平博士在回憶時談到:“我的導師姚曾蔭教授是國際貿易領域泰斗級的專家,也是當時國內唯一國際貿易專業的博導,能跟他學習是我莫大的榮幸。當時所有重要的經濟論壇都邀請他,他時常讓我參加。去前我會精心准備論文。正是在這些論壇上,我結識了我國經濟學界的一批青年才俊,並向國外同行展示著自己,也為我到美國新澤西州大學作論文選題,和為美國公司作咨詢項目乃至創辦后來的投資咨詢公司打下基礎, 也是在這個時候我創辦了劍平國際。我特別感謝姚教授給予我的這些機會。” 黃劍平還說:“從姚曾蔭教授身上,看到的是一個真正的知識分子的風范。姚先生真是在搞研究。在他看來,學術上是來不得半點虛假的。與姚先生見面之前,如果我不看幾天書,不把想說的問題搞清楚,不准備談一個論點,是絕對會碰壁的。1988年我在美國新澤西州大學做論文選題期間,我的恩師不幸逝世。我不禁想到出國前,他曾送給我一支鋼筆,這成為對他永久的紀念。還有自1985年我第一次慕名求訪以來的幕幕情景:他先是將我作為一個校外自學青年加以輔導,后來又鼓勵我考他的博士生,最后使我有機會正式成為他的一名學生,他對我工作、學習和生活的關心和幫助……這些都是我一生也感激不盡的。在后來的許多年裡,每逢過年我還會去看望師母。”

1985年9月4日,姚曾蔭與校領導接待美國前總統尼克鬆來對外經貿大學訪問

回憶父親對我的關愛和培養,分為兩個階段,第一階段為我從小至17歲我上山下鄉赴黑龍江生產建設兵團之前,第二階段為我1976年從黑龍江返回北京之后。

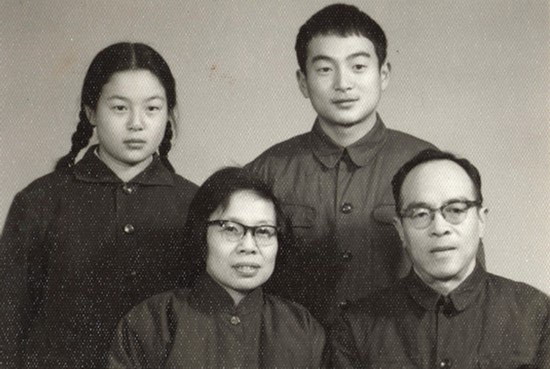

我有著一個快樂的童年,每天下學做完功課有很多時間和同學及小伙伴玩耍,不像現在的獨生子女從小就被約束。父親對我比較寬鬆,使我有比較大的活動空間,只是對我的身體健康及學習較為關注。學習的參考書籍及用品購買上總是全力支持。記得四歲時有一次發高燒在家試口腔體溫計,不小心手臂將體溫計別斷在舌下,水銀及碎玻璃都在嘴裡,趕快吐在地上。父親見狀急壞了,馬上背著我向醫院跑,在父親背上一顛一顛的感覺、父親喘著粗氣的急速呼吸聲至今記憶猶新,那一次幸好碎玻璃及水銀沒有進入體內。1964年8月發中學錄取通知書時,我發現父親和我一樣在期盼,外貿學院宿舍裡很多人都接到通知書了,有北海中學、民族大學附中、四十中、七中等,我的還沒到,我們就站在宿舍門口等。當郵遞員離我還有十幾米時就大聲喊:“姚立被四中錄取啦!”北京四中在人們心目中是北京最好的中學,這消息迅速傳開,連胡同裡住的很遠的人都來向我們祝賀,父親高興地連說“不錯不錯”,說我還了他一個願,他當年也報考四中可惜沒有如願。父親對我考上北京四中的獎勵是每月給我四元錢零用,這對於我來說已經很知足。我奔赴黑龍江生產建設兵團時,臨別的大客車旁,父親反復囑咐要注意安全,要記著給家裡來信。我不斷點頭,側過臉去,眼睛裡含著淚水。這一刻,我深深體會到兒行千裡父擔憂。不久,父親帶妹妹姚方隨外貿學院同仁南遷河南固始五七干校,母親羅蓮隨中科院赴河南息縣五七干校,全家從此天各一方,四年多不得重聚,隻能靠書信來往。記得我二十歲生日時曾接到過父親來信,叮囑我這是一個重要時刻,人生應有目標,不要忘了學習,不要過早地戀愛,做事應腳踏實地。他的話我一直記著。

1982年,全家合影(后排右一為本文作者)

1976年我返城回京,全家終於又生活在一起。返京后分配給我的工作是一份重體力勞動,父親對此並沒有異議,只是再次提醒我不要忘記學習。恢復高考后,我在1978年考上大學,畢業后留校任教。父親向我開放了他所有的書籍及參考資料指導我學習,並引導我去對外經貿大學聽了很多老師的課,這些收獲使我受益終生。

父親一生辛勞,不求安逸,追求平淡的物質生活,在精神生活上是豐富的、充實的,敢於講真話,秉承著祖上的讀書傳統和民族氣節。

他屬於他那個時代,現在他那樣的學者已經鳳毛麟角。父親雖然已經離我遠去,但留給我的許多東西永遠不會忘記,他對事業的執著追求、一絲不苟聚沙成塔的研究態度、敢於講真話的率真秉性、對人的真誠、對師長的敬重及對晚輩的提攜等,是留給我永遠的精神財富。

對外經貿大學及商務印書館已出版了父親的三卷文集,並在怹誕辰百年時,在對外經貿大學院內立了他的銅像。在此我還要感謝我的母親、中國科學院圖書館對外高級編審羅蓮女士,正是由於她的精心呵護與認真分類保存,父親幾十年的手稿、當年外貿學院的相關資料歷經浩劫還能夠大部分被保留下來,這才有了父親的文集。父親的手稿與資料一部分已經整理后捐給了對外經貿大學檔案館,余下的准備整理后全部捐出。

文集的出版,是對父親的最好紀念,也是對已經長眠的父母的一份安慰。