作者簡介:趙真燕,軍事科學院政治工作研究院解放軍黨史軍史研究中心。

向往革命

福建省石獅市永寧鎮岑兜村(今子英村),地理位置優越,面朝大海,交通方便。近代以來,這裡不僅貿易繁盛,而且前往海外謀生定居的人居多,成為了遠近聞名的僑鄉。1910年5月3日,著名的歸僑烈士李子芳就出生在這裡。

李子芳的父親李茲螺,早年到菲律賓做僑工,先是在碼頭做搬運,由於過度勞累落下一身病痛,后來靠經營一個小雜貨商店為生。母親施荷在家鄉務農,染上瘟疫過早地離開了人世。李子芳8歲時用父親寄回來的錢進入家鄉的銀江小學讀書,因父親經營的雜貨店破產,不久又患病身亡,李子芳因此而輟學。

為了謀取生路,1924年,年僅14歲的李子芳隨同鄉結伴飄洋過海來到菲律賓岷裡拉,在先期來到菲律賓打工的姐姐李淑銘的幫助下,到一家商店裡當學徒。學徒工的待遇低下,工作辛苦,這些他都不怕,但他更渴望的是讀書。不久,又在親友的幫助下,才得以半工半讀的機會進入岷裡拉中西學校讀書。

在學校裡,李子芳刻苦學習,不僅把各門功課學得很好,同時,對國內的革命形勢尤為關注,總是通過各種渠道尋找一些進步書刊和報紙閱讀,了解國內革命斗爭的發展情況。當北伐戰爭不斷勝利的消息傳到海外后,廣大華僑深受鼓舞,李子芳在岷裡拉再也呆不住了,他同姐姐商量,決心要回到祖國投身這場前所未有的革命運動。

青年時代的李子芳

姐姐勸他說:“你就在菲律賓讀書不是很好嗎,這裡吃穿都不愁,回到國內就要過苦日子了。”李子芳坦然地說道:“菲律賓再好也是外國人的,中國再窮再弱也是中國人的祖國。俗話說‘父母不嫌子女丑,子女不嫌父母窮’,既然咱們的祖國這樣窮、這樣弱,凡是有志氣的中國人都應該為她爭氣立志,讓她振興崛起。”

1927年初,李子芳回到了日夜思念的故鄉。為了能夠方便地讀到更多的革命書籍,同時不中斷學業,他先是就讀於泉州培元中學。剛一進入該校,李子芳便積極參加各種進步活動,在學生中傳播革命思想,團結了一大批進步青年,並向他們推薦進步書刊《共產主義ABC》《向導》《新青年》以及他由南洋帶回來的馬列著作等。他的這一行動立即引起了校方的注意,校方找到李子芳發出警告,勸他不要組織和參加這類活動,李子芳根本不聽,並與校方進行爭辯。在多次勸告無效的情況下,校方不得不將他除名。

李子芳后又相繼轉入晉江中學和黎明中學,他不顧危險,仍繼續參加各種形式的學生運動,在學生中秘密傳播進步書刊,宣傳革命思想,抨擊黑暗勢力和校方的壓制行為。不久,李子芳又被學校當作“過激”分子而推出校門。

1931年,李子芳經朋友介紹,來到泉州東郊法江小學任教。他以教師身份為掩護,利用各種方式向學生傳播革命道理,揭露農村貧窮不均、地主階級殘酷壓榨農民的罪惡現實,並指導學生成立自治會,出版會刊《竹芽》。他的革命活動很快觸怒了反動當局,引起當地國民黨反動勢力的不滿,並受到監視和刁難,他隻好再次離開泉州。

為尋求革命道路,李子芳來到國民黨政府首都南京,當了南京中央大學的一名旁聽生。在一片白色恐怖下的南京城,李子芳所聽到的和看到的,都是國民黨顛倒黑白、混淆是非的反動宣傳,這使他感到非常失望,於是,再度轉回家鄉。他在家鄉結識了一批革命知識分子,並積極加入了廈門互濟會和反帝大同盟等進步團體,開始了他革命斗爭的生涯。

參加紅軍

1932年4月,毛澤東率領中國工農紅軍東路軍攻克了漳州,隨即在當地發動群眾建立革命政權,擴大紅軍隊伍。李子芳得知這一消息后,喜出望外,隻身前往漳州要求加入紅軍。當東路軍政治部的同志從廈門互濟會那裡得知李子芳是位有思想、有學問的知識分子時,便將他分配到紅4軍政治部組織部工作。從此,這位勤奮好學,擁有廣博學識和較高馬列主義理論素養的青年人在紅軍隊伍中如魚得水,大顯身手。

1932年6月,李子芳隨紅四軍進入江西蘇區。紅四軍政治部改編時,他擔任紅一軍團政治部組織部干事。在中央蘇區期間,李子芳努力學習軍事知識,認真完成政治部的各項組織工作,表現出了從未有過的工作激情和干勁。不久,他參加了第4次反“圍剿”作戰。在激烈的戰斗中,李子芳英勇果敢,不怕困難,不怕犧牲,多次出色地完成任務,經受了血與火的考驗。第四次反“圍剿”勝利后的1933年4月,李子芳光榮地加入了中國共產黨。此后,他又參加了第五次反“圍剿”作戰。由於受王明“左”傾冒險主義錯誤的影響,導致中央紅軍未能打破國民黨蔣介石50多萬兵力的分路“圍剿”,被迫於1934年10月退出中央革命根據地,突圍轉移,開始長征。

李子芳隨紅一軍團行動。在極為艱險的條件下,紅軍減員嚴重,干部調整變化十分頻繁,李子芳以高度負責的態度,卓有成效地協助軍團領導做好部隊中各項政治工作。

長征初期,紅一軍團沿著閩贛崎嶇陡峭的山路行進,戰士們情緒很低沉,走的很疲勞,有的說:“照這樣走下去,何時才能到達目的地?”部隊上下彌漫著對前景焦慮和不安的情緒。時任組織部干事的李子芳覺得應打消戰士們的顧慮,提振部隊士氣,活躍戰士們行軍中的文化生活。於是,他發起了“行軍途中學認字”的活動。他找來筆墨在舊報紙上寫下“革命”“團結”等詞語,讓戰士們邊走邊傳看學習,每天教大家認十來個字詞,一個月行軍下來能識得幾百個字了。后來他又教大家成句的話:“我們要堅定反對政治上的動搖和逃跑主義!”“紅軍將來還要打回來的!”“不懷疑中央的軍事決策”等等……這樣一來,既讓戰士們認識了字,又不失時機地將首長的指示精神傳達到部隊,起到了很好的宣傳和教育效果。

李子芳戎裝照

時任軍團政治部組織部長的肖華,在后來的紀念文章裡深情寫道:“李子芳總是那樣踏踏實實、兢兢業業,總是那樣生氣勃勃、永不怠倦,當時紅軍中的知識分子很少,他是部隊中的佼佼者。”

經過40多天的行軍,紅一軍團從江西南部於都的銅鑼灣打到湘桂交界的湘江上游。這是最后的一道封鎖線,也是“長征中最危險的日子”。李子芳原本已隨先遣部隊提前過了湘江,后因組織上急需政工干部加強宣傳工作,他又主動請纓返回東岸參加政治動員,還在敵人的槍林彈雨中接運傷兵。

放眼湘江,血流成河。這一天,李子芳剛救送完一批傷員,發現一位支前的農民大爺負了傷,倒在距離渡口不遠的小路上呻吟。李子芳正好路過這裡,他三步並兩步地沖上前扶起了老鄉,為他進行包扎,然后掏出備用的兩塊銀元塞到大爺的手裡,還倒出自己的部分干糧給他。一頓安慰后,才匆匆離開,又趕往更激烈的戰場。

成績突出的“110部長”

1935年4月,根據毛澤東提出的后方機關工作人員要到前線擔任職務的指示,李子芳被派到軍團直屬隊政治處任政治干事。他雖身在團機關工作,但經常下到連隊,住在連隊裡和戰士們一起生活,一起戰斗。行軍休息時,他和戰士們圍坐在一起,一邊幫戰士修草鞋一邊了解戰士的思想情況,鼓勵戰士們克服眼前困難,堅定必勝的信心。同年秋天,李子芳回到紅一軍團擔任組織科長,后又擔任組織部副部長的職務,隨部隊歷盡艱辛到達陝北。

1936年,日本帝國主義繼侵佔東北后,又不斷吞並華北,全國抗日救亡運動進一步高漲。2月,中國工農紅軍組成中國人民紅軍抗日先鋒軍,在毛澤東和彭德懷的率領下東渡黃河進入山西,准備開赴華北前線直接對日作戰,李子芳接任軍團政治部組織部部長隨軍東征。

5月初,由於國民黨軍的阻攔,東征紅軍出師不利,抗日先鋒軍被迫回師陝北。李子芳發現不少干部戰士情緒受挫,就耐心細致地告誡大家:“一切聽從黨中央的指揮,堅定抗戰必勝的信心。”

這一年,他隨西征的部隊出師秦隴,參加了鞏固擴大陝甘寧革命根據地、推動西北抗日統一戰線發展的工作,組織和領導了迎接紅二、紅四方面軍北上會師等重大活動。在紅一軍團政治機關干部中,李子芳各方面的工作總是走在前面,參加政治理論學習更是如此。一次,紅一軍團組織師以上干部學習馬克思主義經濟學理論,軍團政治委員聶榮臻和鄧小平同志親自授課。課后,聶榮臻政委命題組織理論考試,鄧小平負責評卷,李子芳和第1師師長陳賡同列第一名。

1936年秋,紅一軍團在甘肅七營川吊嘴子組織團以上干部學習世界知識,為了檢測大家的學習成績,軍團政治部副主任鄧小平擬出了“帝國主義幾大特征”“什麼是資本主義經濟危機”等五道考題。考試成績出來后,李子芳部長和陳賡師長同時取得110分的好成績。鄧小平副主任在學習總結中說:“李子芳和陳賡同志成績最好,都考得了100分的滿分。另外,為表彰他們的認真學習精神,再給他們二位各加10分,以資鼓勵。”從此以后,大家都親切地稱呼李子芳為“110部長”。

1937年秋,李子芳進入抗日軍政大學第三期學習。

新四軍的“干部之家”

1937年7月7日,抗日戰爭全面爆發后,國內抗日民族統一戰線形成。根據國共兩黨協議,中國共產黨領導的南方紅軍游擊隊組成國民革命軍陸軍新編第四軍(簡稱“新四軍”)。為加強黨對新四軍的領導,中共中央決定抽調部分干部充實新四軍各級領導力量。10月,正在延安抗日軍政大學學習的李子芳,奉命任新四軍政治部組織部部長。他接受任務后,隨即率30余名干部從延安出發,經西安、武漢,千裡迢迢趕到南昌新四軍軍部,在軍長葉挺和副軍長項英和的直接領導下,參與新四軍軍部的組建工作。

李子芳在新四軍期間

當時,新四軍政治部主任袁國平和副主任鄧子恢均未到職,李子芳除參與全軍的組建工作外,還擔負起籌組政治部的工作。在他的努力下,政治部機關及其所屬組織、保衛、宣傳、民運、敵工等各部領導機構都很快建立了起來。他為人持重,處事嚴謹,嚴於律己,寬於待人,知人善任,深得機關人員的尊敬和擁戴。

組織部新來了幾位愛國華僑,剛開始,他們熱情很高,決心很大,但因工作不熟悉總是忙不到點子上,艱苦的生活也不習慣。李子芳在生活上熱情地關心他們,工作上組織新老傳幫帶。一有機會,還親自帶領這些同志深入到部隊,就如何組織基層干部戰士召開座談會,如何搜集第一手材料等,進行言傳身教。返回機關后,又領著他們對調查材料進行分析研究、整理成文,使這些同志很快熟悉了工作。

李子芳常說:“組織部就是干部的家。”當有的干部從前線回機關或者來政治部開會、辦事,他大都親自接待,忙不過時就交待別人熱情照顧,把最好吃的東西送給他們吃,把最好的床鋪騰出讓他們睡。當時,組織部住在一間70多平方米的民房裡,辦公、睡覺時都擠在一起。特別是團以上干部來到組織部,他工作再忙,也要親自找其談話,既了解了前線情況,又掌握干部本人工作和生活的要求,使部隊干部深深感到來組織部就像到了自己家裡一樣,親切溫暖,心情舒暢。

在一次同干部交談中,他了解到愛國華僑知識青年陳子谷接到在泰國的兩個叔叔來信,要他回泰國繼承祖父的遺產。陳子谷感有些為難,覺得自己剛穿上軍裝就要去泰國,怕影響不太好。也有的同志懷疑他此一去也許不再回來了。李子芳認為,對於愛國華僑知識青年應在政治上信任,工作上大膽使用。他趁開會的機會,當面向葉挺軍長提出建議,讓陳子谷以葉挺軍長秘書的名義,到泰國去為新四軍募捐,同時處理自己的遺產繼承問題。葉軍長採納了李子芳的建議。陳子谷去泰國后,為新四軍募捐了一筆款子,並賣掉了自己應得的遺產,湊成一筆巨款寄到了新四軍。三個月后,陳子谷又回到了皖南新四軍部隊。

拒絕先撤

1940年冬天,李子芳因積勞成疾,肺病不斷加重,他堅持不休息,仍不停地工作,直到患上了急性闌尾炎,才不得不同意送到小河口的后方軍醫院進行手術治療。1941年1月,震驚中外的“皖南事變”爆發。由於李子芳傷口未愈,隻能由擔架抬著走。軍部領導考慮到他隨軍行動有困難,決定派人找涇縣茂林地區找地下黨組織,將李子芳等3名重傷病員隱蔽送往江北。李子芳知道后說:“同志們都在前面戰斗流血,我怎麼能先撤退呢?我是組織部長,要和大家戰斗在一起,就是死也要死在一塊兒!”他再三堅持要留下來,並把擔架給撤走了。

軍部遭受頑軍的重重包圍,惡戰中,全體將士浴血奮戰,傷亡嚴重。當戰斗到了最后關頭,葉挺軍長決定部隊分散突圍時,李子芳把政治部機關干部和從各陣地撤退下來的指戰員集合起來,編為一個臨時突擊營,指定鄒耀堂為營長、李洪為政委組織突圍。他對李洪說:“我們要殺出一條血路來,奪路跑出去。突圍后,不管情況如何,對革命不要灰心喪氣,中國革命的勝利為時已不遠了!”

在突圍戰斗中,指戰員們不怕犧牲,英勇戰斗。但由於敵我懸殊過大,隻有少數同志突出重圍,大部分壯烈犧牲或被俘。李子芳因體力不支,行走艱難,不幸落入頑軍的魔掌。

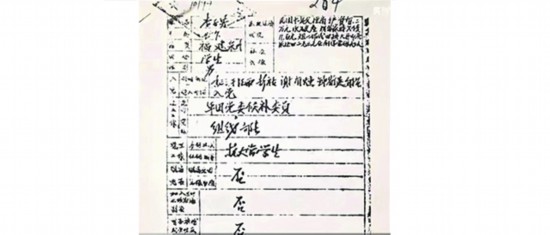

李子芳親筆填寫的履歷表

李子芳被俘后,曾與軍政治部秘書長黃誠、敵工部部長林植夫等高級干部一起被囚禁在國民黨第3戰區長官司令部所在地李村的一座牢房中,與葉挺軍長的囚室相鄰。囹圄之中,李子芳找機會向葉軍長傳遞消息,表達了與頑固派斗爭到底的決心,使葉挺軍長深為感動。葉軍長在暗中鼓勵大家,並設法照顧李子芳等體弱多病的同志。李子芳拖著病弱的身體,堅持在獄中開展黨的工作,對被俘人員進行革命氣節教育。他說:“我從被捕那天起,就已做好了犧牲的准備,但我們一定要爭取活著,要活著就要堅持斗爭。活著出去,繼續為革命做工作。”隨后他又說:“隻可惜,我為革命所做的工作太少了!”

獄中斗爭

為了阻止李子芳等人與其他被關押人員的聯系,1941年7月,李子芳、黃誠、王豐先、徐錦樹、廖振文、陳子谷等10名新四軍干部,被解押到石底監獄。這裡山上山下圍著鐵絲網,遍設崗哨,戒備森嚴。李子芳提議建立獄中秘密黨支部,他被推選為支部書記。有了黨的領導后,獄中斗爭更加堅強有力了。在這特殊的斗爭環境中,李子芳常趁吃飯、服勞役、上廁所、洗衣服的時候,不失時機地對難友們進行革命形勢和氣節教育,提醒大家對眼前的嚴酷現狀要有充分的思想准備,堅持在斗爭中求生存,力爭越獄,能逃就逃。逃出去后,繼續為黨為革命做更多的工作。同時也要有不能越獄的准備,做最壞打算:“斗爭到底,准備犧牲。”

在李子芳和黨支部的領導下,難友們經受住了敵人的酷刑拷打和利誘,嚴守黨的機密,痛斥國民黨頑固派背信棄義、破壞抗日統一戰線的罪惡行徑。經過斗爭,李子芳等被囚人員得到了可以去廚房幫廚做飯的權利。在廚房裡,他們發現房子的牆底層用紅石砌成,白灰勾縫,隻要把白灰挖掉,石塊就可以鬆動推開。這個意外發現,使大家覺得找到了一個可以越獄的機會。於是,黨支部研究決定,組織挖石牆開洞,實施越獄。

一天夜裡,大雨滂沱,天黑如鍋底。牢房裡的豆油燈下,李子芳和難友、原新四軍軍部軍醫處副處長王聿先二人以下棋作掩護,裝著若無其事的樣子,擺開棋陣。哨兵見他倆棋戰正酣,便放鬆了警惕,懶洋洋地走到一邊打起盹來。此時,廚房裡的難友正緊張地挖著牆石,不一會兒,牆石被撬開一個大洞。按照黨支部的事先安排,徐錦樹、廖振文、胡崇德三位身強力壯的同志先行越獄跑了出去。就在這時,意想不到的的事發生了,敵勤務排的一個士兵挑著米進了廚房,發現了那個洞口,急忙跑去報告了長官。長官一聽吃了一驚,立即下令緊急戒嚴,派出憲兵去追捕。逃出去的徐錦樹三人因天黑雨大,還沒跑多遠,就被憲兵追上了。在反追捕的搏斗中,徐錦樹中彈犧牲,廖、胡二人被抓回。

翌日清晨,特務頭子張超氣急敗壞地來到石底監獄,叫人把徐的尸體抬進來,對李子芳、黃誠等人大叫道:“你們看到了吧!想逃,一個也逃不掉!這都是你們指使的結果。”

李子芳嚴正地說:“我們都是中國人,要憑中國人的良心說話。我們都是坐牢的,誰能指使誰呢?徐錦樹的行為,是一種英勇的行為,是一種不甘心為惡勢力所屈服的行為,是一種代表人類追求光明、堅持正義的行為。我要不是身體虛弱,也會逃出去的,那又是誰指使的? ”

李子芳一席話,批駁得張超啞口無言、瞠目結舌。隨后,張超惱羞成怒, 下令加強管制措施,並給李子芳等人銬上腳鐐。

面對嚴峻的形勢,李子芳告誡難友們說:“敵人的軟化政策已經破產,凶殘的鎮壓已經開始,斗爭將會越來越殘酷。但不管情況如何惡劣,我們必須堅持革命氣節,決不妥協屈服! ”

果然,狡猾的敵人立即把一批同志轉移到周田監獄去關押,以切斷李子芳同外界的聯系。戰友們分別的前一夜,互相依偎著躺在通鋪上作最后的話別。李子芳殷切地叮囑大家說:“到周田后,你們要迅速摸清情況,同那裡的黨組織取得聯系。隻有加強團結、堅決斗爭,才是出路!”他在獄中寫道:

鐵軍戰士不彎腰,豈能怕死去求饒。

人生百年終一死,留得青山上雲霄。

鐵軍戰士不發愁,革命何須怕斷頭。

留得子胥豪情在,三年歸報楚王仇。

1942年春夏之交,日軍發動浙贛戰役,大舉進攻浙贛地區,進逼上饒。4月23日,國民黨頑固派在匆忙撤退前,指使特務殘忍地用毒藥和棕繩將李子芳、黃誠、廖正文和胡榮德四人殺害。李子芳就義時,年僅32歲。