《詩經》中的《風》描寫的是地方民間風俗,如《邶風》《衛風》《王風》等。《詩經》有十五國風,共一百六十首,起到“美教化,移風俗”的重要功能。西晉永嘉之亂后,衣冠南渡,中原士族林、黃、陳、鄭諸族氏入閩,沿晉江而居,帶來中原先進的文化和生產技術,發展水利,墾拓耕地,捕魚煮鹽,燒磚制瓷,傳播道教文化。自唐以降,晉江文教禮樂漸興,民俗淳朴,知禮重義,有“海濱鄒魯”之稱。宋代而后,人口增多,晉江先民在大力圍海造田之外,又積極開展海上貿易,晉江遂為海上交通貿易中心之一。因南北文化的交匯融合,晉江風俗既有中原古老文化的遺風,又帶有鮮明的外來文化痕跡,在衣食住行、婚喪喜慶、歲時節日、禮儀道德、信仰崇拜、鄉土民情等方面,表現出中外雜糅、渾然一體的特點。

國家級非物質文化遺產——晉江東石閩台進燈

近幾年,隨著預制菜的興起,晉江湯丸也在海外火了一把。在晉江市區綜合市場,有一家30多年歷史的食品商行,商戶主人姓庄。每到元宵節前夕,店員進進出出,忙著將一盒一盒包裝精美的元宵湯丸,打包好裝入紙箱,疊放整齊等待客戶前來取件。據店主介紹,這些元宵丸是企業、電商平台及批發商預訂的。僅庄姓店主一家,就有兩個網上平台在賣。真空封裝的湯丸,三兩天就到了東南亞任何一個國家,加熱后可以品嘗到故鄉的味道,每一道晉江美食,都是維系海外游子的醉人煙火。我在五店市的小吃街,接待過一個年輕的新加坡朋友,雖然他第一次到國內,但一卷色香味俱佳的潤餅菜碰到舌尖,就能說出每一種配料的名字——胡蘿卜、三層肉、花菜……七八種配料一一被准確無誤地喊出來,令人嘖嘖稱奇。海外華人通過一道道平常的家鄉美食,把故鄉的味道一代代口耳相授。正所謂:“百姓日用而不知。”在晉江,每一道美食都有且僅有少數幾家頭部商戶,它們通過幾十年的精湛技術,穩穩當當地把持某一領域的領頭羊地位。作為回報,晉江人一旦認可某一家的味道,就會把這種味道以味蕾的方式傳遞下去,子子孫孫無窮盡也!你可能會說,假如某一家領頭羊不做了,晉江美食豈不是缺了一環?這種顧慮不是沒有道理,但至今沒有出現過。晉江人對美食的守護,其精神堪比日本手工藝人,一旦在方圓百裡形成口碑,他們就會初心不改、前赴后繼。比如晉江深滬的壺仔飯,最出名的是“大井頭”。這種類似沙縣燉罐的壺仔飯,需要把肉、蛋、香菇、海蠣干、蝦米等瑣碎的配料,日復一日裝進小小的罐子。我不隻一次聽主人說過:“太苦了,希望孩子以后不再干這個了。”說歸說,他的孩子以后大半還是會接過這門手藝,就像家鄉的羊腸小道,雖然不起眼,走起來卻百轉千回。

國家級非物質文化遺產——晉江東石閩台送燈

購買元宵湯丸的顧客王先生說:“吃湯圓是我們這邊的風俗,就是團圓,有個節日的氣氛。親戚以前有吃過這家的,稱贊很好吃,快到上元節,就買一些寄到海外。”另一個熟客王女士一大早也趕過來,每年的正月十五買上元丸送親戚,已經成為她的習慣。正是憑著30多年的潛心耕耘匠心制作,每逢元宵佳節來臨之際,庄姓店主門口總會迎來一撥兒又一撥兒的老顧客。在這兩三天的銷售高峰,生廠車間、店裡上下都要起早貪黑,才能滿足市場的需求。庄姓店主銷售的“上元丸”,古稱“浮元子”,亦稱“元宵丸”,是元宵節的應節食品。這種食俗始於宋代,因其外形圓潤,色澤鮮紅,代表全家人團圓、吉利、美滿。所以這元宵節當天,以元宵湯丸供祀祖先、神明,稱為“祭春”,同時也是全家人獨特的早餐。

古代以正月十五為“上元”,七月十五為“中元”,十月十五為“下元”,合稱“三元”。農歷正月十五為元宵節,又稱“上元節”。據道家的說法,上元乃三官大帝之一的上元天官賜福之日,“三元”之首,須往三官廟行香。晉江人稱“上元節”為“小年兜”(即除夕),辦節十分隆重。在這一天,要吃“上元丸”和“潤餅菜”。圍繞元宵節前后,晉江有10項民俗流傳至今。一是“挂燈”:元宵前夕,多數人家在居家、店鋪門口懸挂花燈或大紅燈,烘托喜慶氣氛。生男孩之家,制作或購買花燈,挂到寺廟、宗祠,以示“添丁”。二是“送燈”:新婚夫婦結婚后的第一個元宵節,娘家要在節前送一對“白蓮花燈”和“紅繡球燈”給出嫁的女兒,一般由女方娘家中的小弟弟或侄兒等男孩提著燈送去,意為“早日添燈”(閩南話“丁”和“燈”同音)。三是“賽會”:“上元內外賽會迎神,鄉村之間或於二月,謂之進香,多者費數百金,少者亦不下十金。泉中上元后數日,大賽神像,妝扮故事,盛飾珠寶,鐘鼓震鍧,一國若狂。”四是“妝閣”:這是晉江元宵節的一項特殊活動,其俗源自元朝閩南一帶的民間草台“蜈蚣戲”(已失傳),集全村人力物力一起過節,成為民間化解矛盾的最好方式,增進鄰裡往來、和睦。五是“鬧花燈”:元宵節亦稱“燈節”“燈夕”,家家張燈,戶戶結彩,鬧花燈。泉語“燈”“丁”諧音,寓祈望人丁興旺、迎接光明之意。六是“游燈”:元宵夜,小孩手提春燈,點上蠟燭,在自家房前屋后街頭巷尾出游逛玩並相互比賽。也有走門串戶,結成游燈隊伍,信步游燈。七是“賞燈”:元宵夜,男女老少成群結隊上街賞燈。各家出售的花燈可供你盡情觀賞。元宵之夜,還舉行元宵花燈展覽,不少“上元燈”設計頗有創意,用料考究,造型美觀,極受人們喜愛,人們紛紛扶老攜幼前往睇燈。閩南高甲戲還保留一出經黃戲目:《陳三五娘·睇燈》。八是“猜燈謎”:猜燈謎是逛燈會的又一趣事。把謎語貼附燈上,供人邊賞燈邊猜謎,猜中者向主持人領取獎品。九是“上元點燈”:唐公元700年,泉州開始建城,當時市區范圍較小,上元花燈活動無法與北方城市相提並論。至於民間自發點燈歷史悠久而且延續至今,在福建首推南安豐州桃源。桃源上元點燈,名聞遐邇。十是“東石數宮燈”:晉江東石鎮每年元宵節,凡是去年新婚的青年,都要把新娘陪嫁的宮燈挂到始建於明朝的嘉應廟(又稱“九龍三公宮”)裡。

晉江元宵節的這10項系列民俗,經過千年的時間淘洗,“晉江燈謎”和“東石數宮燈”成為兩大品牌活動,影響巨大。小時候挂在家門口的那盞燈,以螢火的力量,照亮晉江人前行的腳步。對於每個晉江人,能不能過完10項活動並不重要,但看著母親在夜幕降臨時,挑亮一彎如豆的燈芯,就感覺希望無處不在。

“世界上有華人的地方,就有燈謎﹔有中華文化的地方,就有燈謎。”新加坡作家、燈謎藝術家黃叔麟的這一席話,說出了燈謎與中華文化的淵源。“晉江燈謎”有著悠久的歷史淵源。傳說唐貞元進士歐陽詹擬制中藥謎,被藥鋪荔枝姑娘猜中,雙方喜結良緣的故事至今尚在晉江民間傳誦。明清以來,晉江海上交通順暢,經濟日興,文風大盛,民間燈謎也隨之活躍,並相繼有李贄的《推謎類談》、林桂舟的《錦江林畫中隱語》等著作問世。猜燈謎是許多華人美好的集體記憶,寄托著他們獨特的鄉愁。如今,這一流傳千年的傳統民俗非但沒有沒落,反而煥發出迷人的新姿。2016年元宵節,中央電視台《中國謎語大會》第三季總決賽中,來自晉江養正中學的高中生黃亦陳、唐沁蘭和同校初一男生蔡彧組成的晉江代表隊摘取金牌。晉江選手奪得《中國謎語大會》金獎,這背后有一個不為人知的系統工程在支撐。為了讓燈謎走進孩子的世界,晉江市啟動燈謎進校園工程,編印《晉江燈謎簡明教程》,由市文體局、市教育局定期舉辦燈謎師資培訓班,2012年至今連續舉辦暑期教師燈謎培訓班,數百余名骨干教師參訓。130多所中小學校全部開設燈謎課程,組建學生“燈謎社”,安海鎮校園燈謎賽連續舉辦,安海養正中心小學、羅山延林小學等一批學校被評為“中華燈謎教學示范校”。福建省非物質文化遺產項目晉江燈謎代表性傳承人伍耿懷說:“會讀書的不一定會猜謎,會猜謎的一定會讀書。”當其他地方人經過停留在這裡觀賞元宵燈的時候,晉江將文化融進燈光裡,有信仰的腳步才會從容而堅守。

“三公宮,正月半。

人點燈,恁來看。

看什麼?數宮燈……”

在晉江東石鎮嘉應廟(“九龍三公宮”)前,閩台東石燈俗代表性傳承人蔡尤資說:“數宮燈的時間我看有幾百年了,這個廟是明朝蓋起來的,宋朝就有了……”晉江東石鎮是著名僑鄉,在台灣也有一個東石鄉,位於嘉義縣西北沿海,東鄰六腳鄉、朴子市,北鄰雲林縣口湖鄉、水林鄉,西瀕台灣海峽,南接布袋鎮。台灣東石鄉分布著型厝寮、鹽田寮,晉江東石鎮也有型厝村和保留至今的鹽田。台灣東石鄉的蚵仔養殖居台灣全省之冠,晉江東石鎮的蚵仔煎全省聞名。東石男人大都常年出海在外,通過數宮燈,可使那些回家過春節的航海者了解家鄉人丁情況,閩南語“燈”和“丁”同音。據說,早年東石人還把家鄉這一習俗帶到了台灣布袋鎮。台灣也有“三公宮”,每逢元宵節,當地居民也在宮內提挂宮燈。不僅如此,以前每年元宵節,台灣那邊的鄉親都特地趕回“會燈”,通報該年在台灣的宮燈對數,並把家鄉的數字帶回去,以互報閩台兩地子孫發展的情況。蔡尤資說:“中原有一個習俗,就是姑娘出嫁要有陪嫁宮燈,這個習俗也流到我們東南沿海。”到了現在,東石女孩出嫁依然有兩盞陪嫁的宮燈,兩個男孩子各提一盞。

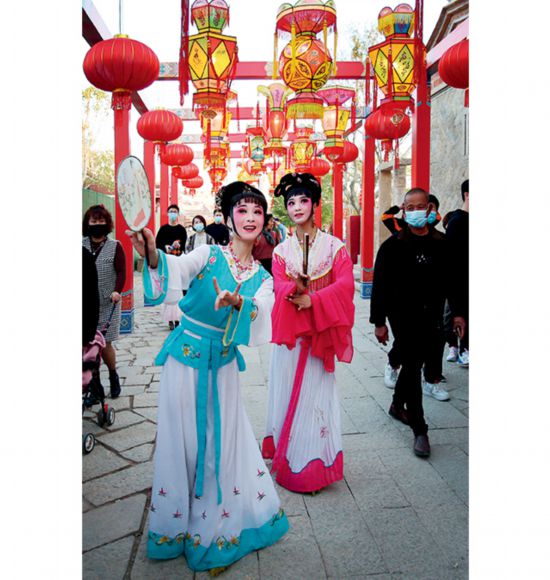

2022年2月15日,東石嘉應廟燈火璀璨、人聲鼎沸。20對去年結婚的新人夫婦,一同來到嘉應廟數宮燈和卜燈,祈求家庭幸福,和樂美滿。同一天,“兩岸一家親 上元尚團圓”——2022年閩台青年元宵民俗文化研習營活動在晉江五店市傳統街區舉辦。台灣30名青年與福建10多名青年在泉州市、漳州市歡度元宵佳節,研習元宵民俗文化,共同見証了元宵開燈儀式。當無數的燈火像兩岸的心連綴在一起,我們聽到他們用閩南話講著同一個故事:閩台兩東石,共數一宮燈。

新的一年,東石嘉應廟的那盞元宵燈正等待著台灣的新人們歸來!