我應邀赴日研究日本戰后作家野間宏時,住在老朋友池田勇位於熱海市東海岸町的溫泉公寓。那裡安靜,空氣好,離圖書館近,而且鍋碗瓢盆,油鹽醬醋,一應俱全,打開行李箱,就可以開始工作,極為方便。但沒過幾天,妻子對我說,日本的炒菜鍋是平底的,很淺,用起來不順手,稍不小心,菜和油就會濺出來,容易燙手,雖然努力適應,但幾十年的積習難改,還是不習慣,所以想買個類似在北京用的深底鐵鍋。我陪她去了多家商店,都沒找到。一打聽,原來日本人炒菜都用這種平底鍋,沒辦法,隻好湊合著用。

一次與住在東京的徐前通電話閑聊,無意中說了買鍋的事,她說好像在什麼地方見過深底鍋,但記不清了,有空去找找,說不定能踅摸到。我說,你可拉倒吧,我何德何能,竟敢叫一位堂堂的文學博士、大學老師,滿東京為我找鍋,這不是小題大做,大材小用嗎?她也笑著說,我本來就是專業主婦、業余博士。大約過了一個星期,我收到她從東京寄來的快件,裡面有日本產的北京鐵鍋(實際上是大馬勺),還有鍋蓋、擦鍋灶油污的專用紙等日用雜物。

徐前、黃華珍兩口子,是我以前的同事、文友,算起來,已經相識四十多年。

上個世紀七十年代初,我從勞動鍛煉的農場分配到某圖書進出口公司亞洲處日本科時,黃華珍已經在這裡工作多年。他是從印度尼西亞回來的華僑,細高個兒,頭發自然卷,衣著整潔,文質彬彬,話語不多,聽說印尼文和英文都不錯。當時物資匱乏,生活單調,沒有什麼娛樂活動,每天下班后,許多年輕人無所事事,用打牌下棋釣魚消磨時間。但在吵吵嚷嚷的人群中,見不到小黃,他喜歡讀書,總是在辦公室或宿舍捧著一本書,沉潛其中,讀得津津有味。

夫妻重訪五十年前徐前插隊的東北大草原

徐前大約比我晚來三四年。她是北京知青,到東北插隊,表現突出,被推薦到北京外語學院學日語,畢業后分配到這裡。她很腼腆,不愛說話,開會也不吱聲,躲在人后,悄悄地坐著,有時領導點名叫她發言,她話沒出口,臉就紅了。那時機關經常辦黑板報、壁報,她的文章卓爾不群,文採斐然,在年輕人中不脛而走,小有“文名”。我們交談不多,隻記得她生在一個兄弟姊妹很多、又都很有出息的大家庭,老祖母八十多歲,身手矯健,能上樹打棗!我們開玩笑說,從未見你傷風感冒,原來是祖上傳的,基因好。

那時有機關干部自帶干糧、下鄉義務勞動的制度,名為向貧下中農學習,改造世界觀。當時,大家都二三十歲,血氣方剛,爭強好勝。記得有一次到郊區割麥子,人人“鉚”足了勁,想比試一番,爭個高低。我在農場勞動兩年,割過稻子,雖說不上行家裡手,但弄個中上游大概沒有問題。誰想到,比賽一開始,徐前就一馬當先,沒多大工夫,就把我們這些大老爺們兒甩下了十來米。我們不服氣,不斷磨刀,狂呼亂叫,拼命追趕,一個個臉紅脖子粗,汗如雨下。還有個傻哥們兒,手忙腳亂,把腳砍出了血。快到晌午時,天氣越發悶熱,大家看根本不可能追上,都泄了氣,於是偃旗息鼓,躺在麥梱上抽煙喝水吃干糧,還順便給徐前起了個外號“飛刀徐”。但這個外號隻在內部流傳,沒有公開,因為它使我們想起麥田中的恥辱、慘敗、丟人現眼。

與恩師石川忠久教授合影

后來我到北京外語學院進修,沒過多久又調到中國作協工作,與日本科同事們的來往就少了。那時黃華珍經被提拔為副科長,與徐前結婚,我們住在同一棟筒子樓,偶爾碰見,點點頭,說幾句話。我開始翻譯日本文學作品時,經常在國內外出差,忙不過來,於是想起了文筆好的徐前,與她合作翻譯了黑柳徹子的《窗邊的阿徹》《從中學生到女演員》(原名為《徹子頻道》),愛新覺羅 浩的《流浪王妃》,愛新覺羅 顯琦的《清朝王女的一生》等。我主編日本作家立鬆和平的文集時,請她和黃華珍譯了長篇小說《雷神鳥》……

徐前的譯稿通達順暢,但她是慢性子,隻要“火沒上房”,她是不著急的。有時,馬上就到交稿期了,她負責的部分還沒有弄完,我就嚇唬她:到時候交不了,這本書能不能出,就難說了!她一聽不僅有前功盡棄的危險,還可能城門失火,殃及池魚,於是急了,就把自己悶在屋子裡,三天三夜,靠吃牛肉干喝開水,把稿子弄得干干淨淨交上來。與她合作,我摸到了門道:她身體好,能吃苦,敢拼搏,到了交稿期,不用著急,隻要稍加“恐嚇威脅”,肯定齊活,她有這個本事。

她和黃華珍到日本留學,相繼取得二鬆學舍大學文學博士學位,我是很久以后才聽說的。我問過黃華珍,你二十幾歲就當了副科長,年輕有為,前途無量,怎麼突然想起留學來了?他說:“我在印尼沒上大學就回國參加工作了,隨著形勢的發展、職務的變化,越來越覺得知識貧乏,不能適應工作的需要,於是就想到日本攻讀國際貿易,學點本事。原計劃學習幾年就回去,沒承想,念書念上了癮,興趣也發生了變化,老師看我坐得住,愛讀書,認定我是做學問的料,建議我學書志學(涵蓋文獻、版本和目錄等學科)。這門學問雖然枯燥,卻是百學之基礎,與中日文化交流也有密切關系,我很感興趣,就留了下來,主修中國哲學,梳理古文獻,考察中國思想史,主要靠獎學金維持學習與生活。”

黃華珍在大學研究室

徐前在大學教員室

書志學是研究圖書在制作過程中的形態特征和在流傳過程中的遞變演化,考辨真偽優劣,刊誤糾謬,避免謬種流傳,貽誤后學,而這需要豐富深厚的古文、古籍的修養,但黃華珍從小在海外長大,沒有這方面的知識,完全是靠著廢寢忘食地刻苦鑽研,才步入堂奧的。取得博士學位后,他一邊在岐阜聖德學園大學當教授,一邊從事學術研究,在中國和日本相繼出版了《日藏宋本庄子音義》《庄子音義研究》《日藏漢籍研究——以宋元版為中心》《日本奈良與興福寺藏兩種古鈔本研究》等十余本學術專著,同時還擔任日中人文社會科學學會會長,編輯出版會報、會刊,參加國際學術研討會,在中日學術會議上,經常看到他來去匆匆的身影。退休后,他仍然熱衷於書志學研究,將他的發現、考証、思考、學養融入一篇篇論文中。

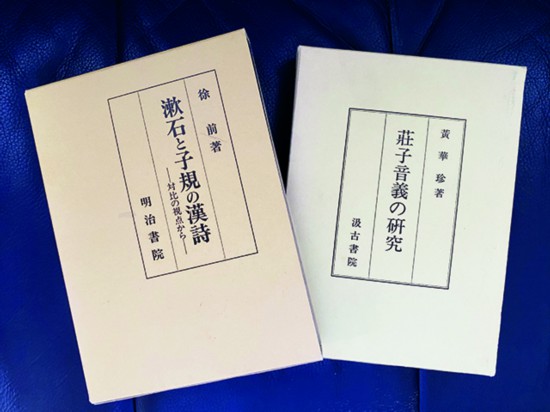

徐前長期在日本大學法學部、國士館大學法學部教漢語,兼搞翻譯,出版了學術專著《漱石與子規的漢詩》和多種日語漢語研修教材。二鬆學舍大學前校長石川忠久在為其專著寫的序言中說:“作者徐前與夫君黃華珍共同來日本,在二鬆學舍大學院學習,靠螢雪之功,雙雙獲得博士學位,是對令人羨慕的鴛鴦夫妻。”這幾年,她又鐘情律詩漢俳創作,在上班的路上,在歸家的途中,在夕陽和落櫻中,捕捉詩意,詠嘆人生,時有新作在朋友圈流傳,在日本的報刊發表。我不懂音韻,不敢置喙,但聽方家說,她嚴格遵守格律,寫意、寫景、書事,雍容不迫,瀟洒閑適,頗有功力。

俗話說,不是一家人,不進一家門。細想起來,黃華珍和徐前在為人處世、脾氣秉性、生活情趣等方面,確實有許多相同或相似之處。一是聰明智慧。黃華珍在研究宋代刻本時,發現《庄子音義》,他以此為契機展開研究,一本本專著噴涌而出。徐前在研究夏目漱石和正岡子規的漢詩的過程中,學會了音律,於是開始寫律詩。二是真誠厚道。他們講話辦事,一是一二是二,絕無假大空。接人待物,慷慨大方,熱情周到。三是縝密。他們的論文,條分縷析,環環相扣,言之鑿鑿,有理有據。他們在生活中,諸如在出國留學、攻讀學位、選擇職業、贍養父母,置業買房等重要的人生節點上,也是腳踏實地,深思熟慮,做出的選擇明智而穩妥,所以朋友們說他們是“同聲若鼓瑟,合韻似鳴琴”,戲稱其家為“四合堂”:志同道合,情投意合,珠聯璧合,天作之合。

他們的人緣好,朋友多,古道熱腸。例如我每次單獨到日本訪問,他們都熱心幫忙。說出來不怕大家笑話,我生來愚鈍,方向感極差,近乎不辨方向(日語叫方向音痴),他們常常為我當向導,有時甚至抽空陪我去實地考察採訪。平素有什麼疑難問題,不管何時何地,一個微信過去,他們總是不厭其煩地幫我查閱資料文獻,給我一個准確的答案。

黃華珍和徐前出版的學術專著

他們的新家,我去過幾次,不僅寬敞明亮,滿堂書香,而且環境優美,鳥語花香,是個做學問、過日子的好地方。而且我發現,徐前的學問和廚藝共同成長。以前她最拿手的紅燒大蝦、冰糖肘子、糖醋排骨、香辣蟹之類的菜肴,為適應人們口味的變化,也與時俱進,在吸收日本、西方及東南亞菜肴精華的基礎上,重新組合排列,煥然一新,自成一家,再配上優雅餐具,色香味形俱佳。最近聽說她又推出傳統的英式下午茶,可惜尚無機會品嘗,不敢妄評。

他們久居海外,為生活工作奔忙,但卻時刻把祖國放在心上。不僅訂閱中文報刊,還年年回國探親訪友、旅行觀光。他們對國內發生的大事小情了如指掌,有時比我知道的還多、還周詳。他們的所思所想,所恨所愛,憧憬和希望,甚至牢騷和遺憾,幾乎與我們完全一樣。尤其使我感動的是,他們從小在日本長大的兒子,為了不忘祖國的語言,自己立了個規矩,回家不講日語,甚至父母與中國客人偶講幾句日語,他都有意見。在外面,他從來不隱瞞自己的身份,總是主動告訴周圍的人我是中國人,並為此而自豪。然而,不管在學校還是在公司,他非但沒有受到歧視,反而與大家相處得很好。可能是他的真誠、坦率,贏得了大家的信任和尊重。一個在山川異域成長的青年,為什麼會有如此強烈的民族自尊自信自重?我想,可能來自父母的言傳身教,潛移默化、潤物細無聲的熏陶。前幾天徐前告訴我,她已經開始教授孫輩漢語,每周一次,目的是讓他們從小就記住自己的根。

他們在異國他鄉辛辛苦苦幾十年,老老實實地做人,踏踏實實地做學問,認認真真地教書,傳播中華文明,講述中國故事,不知把多少學子領進了中國文化的大門?

如今,他們已經年近古稀,但流淌在血脈中的對故國家園的拳拳之心,殷殷之情,切切之意,不但沒有被歲月稀釋,反而更加強烈深沉。