陳芳允(左三)參加國際宇航學術大會

把青蛙當昆虫的物理學家

1934年,18歲的陳芳允從上海的高中畢業后,終於來到了中國最好的大學——清華大學,這裡的一切都使他耳目一新。

一次,著名文學家朱自清在國文課上點評作文,他說:“我閱讀了諸位同學的應考作文,其中有一篇給我留下了深刻的印象,這位同學寫的《夏夜的昆虫》從文章上講既有條理,又有章法﹔描寫生動,夜景也寫得很優美。可惜卻犯了一個常識性的錯誤,他把青蛙也算在昆虫內了,他筆下的青蛙叫聲變成了虫鳴,他想當然地把帶有虫部首的蛙歸類到昆虫類裡了。”此刻,隻有講台上的朱自清教授和坐在台下的陳芳允兩個人知道,這篇作文正是他入學時的創作。

陳芳允之所以在入學考試的作文中選擇了這樣富有鄉土氣息的題材,是因為他對家鄉夜晚的蛙叫虫鳴、湖水映月印象特別深刻。

1916年4月3日(農歷三月初一),陳芳允誕生在浙江省黃岩縣(今屬台州市),從小跟著爺爺奶奶長大的他最喜歡聽著爺爺講的故事,數著天上的星星進入夢鄉,那時候的小小少年從未想過,自己的未來將與遙遠而又浩瀚的天空緊緊聯系在一起。1928年,12歲的陳芳允告別了從小長大的桔園,來到黃岩縣立中學讀初中。學校中開設的課程比起陳芳允小時候學習的四書五經鮮活有趣了很多,特別是英語、數學等科目,是他從來沒有接觸過的,這極大地激發了他的學習興趣。不僅如此,成績優秀的他經常在課余時間與同學們一起去鑒洋湖邊游玩,朦朧的月光下,湖水中成群結隊的銀魚在碧波中穿梭,水光接天,一碧萬頃,這樣自由自在的少年時光很多年后仍留存在陳芳允的記憶深處。

1934年,陳芳允進入清華大學機械系學習,可是他越學越覺得自己對工程繪圖毫無興趣,橫豎縱橫的線條像密集的蛛網,令人眼花繚亂。而與此同時,他對物理課產生了濃厚的興趣,吳有訓和薩本棟兩位教授的課程,尤其是新興的電子學科,更是讓陳芳允如痴如迷。而幾位物理系的教授,也對這個心靈手巧又善於動腦的學生青睞有加,在他們的幫助下,在大學二年級時,陳芳允終於如願轉到了物理系學習,主攻無線電電子學。但是,在國文課堂上發生的這個小故事讓陳芳允認識到,學習決不能滿足於一知半解,要踏踏實實地做學問,切不可囫圇吞棗、大而化之。而朱自清先生為人師表的品格與骨氣,也深深感染著陳芳允,他越發堅定了自己獻身祖國科研事業的信念,立志要像朱自清先生一樣做一名有骨氣的中國人。

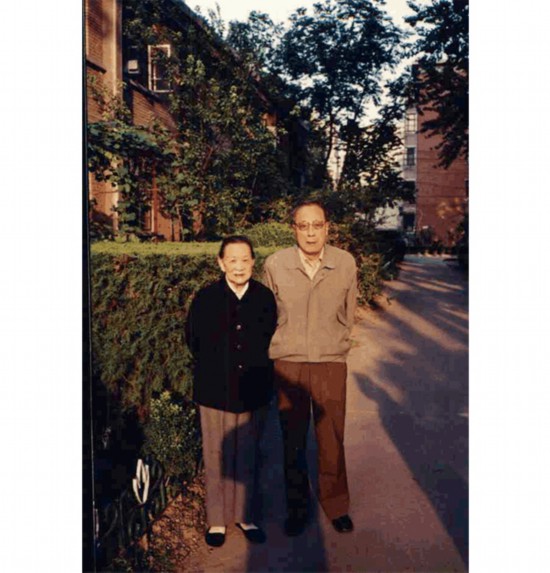

陳芳允夫婦

很快,日本侵華戰爭的烽火點燃了無數青年的愛國之情,“華北之大,已經安放不下一張平靜的書桌”。1935年12月9日,陳芳允和同學們一起參加了聲勢浩大的游行示威活動,還主動在共產黨領導下成立的青年學生組織——“中華民族解放先鋒隊”中承擔外圍工作,積極動員周圍農民的孩子來參加在清華園內開辦的民眾夜校,他希望憑借自己的一顆朴素的愛國之心,為祖國奉獻自己的青春和熱血。隨著日本侵華戰爭的全面爆發,清華大學、北京大學和天津南開大學三校的師生先后踏上了南遷之路,並最終在1938年於昆明成立了西南聯合大學。一路南遷的見聞讓陳芳允深感痛心,“落后就要挨打”這條真理深深地烙印在他的心中,他暗暗發誓,要通過自己的努力讓中國的科學技術真正發達起來。

“科學是屬於全人類的,但科學家有自己的祖國”

1944年,從清華大學畢業后在成都無線電修造廠工作的陳芳允順利通過了考試,前往英國深造。他先進入倫敦的A.C Cossor無線電廠研究室,開始從事研究彩色電視接收機和濾波器等元器件的工作。這裡是英國著名的無線電研究機構,陳芳允很珍惜在這裡難得的學習機會,如飢似渴地吸收著西方先進的科學成果,還利用業余時間到倫敦大學旁聽電子學的課程,他決心在這個工業發達的老牌資本主義國家發奮學習,絕不讓那些金發碧眼的英國人瞧不起。1946年,陳芳允又脫穎而出,被選到曼徹斯特的研究室,成為唯一一個參與研制英國第一套船用海洋雷達的中國人。

到達曼徹斯特后,陳芳允先是在雷達工廠的生產線上和工人們一起干了幾個星期的活兒,熟悉工作后就一頭扎進研究室,開始致力於改進雷達的顯示器。一年的光陰飛速流過,轉眼就到了1948年的春天,陳芳允和研究室的同事們一起將第一套海洋雷達的樣機裝到了一艘名叫“瑪麗皇后”的船上,經過一個多月的隨船海上測試和試用,他們研究的船用海洋雷達宣告試驗成功。

回到倫敦的無線電研究室后,很快就到了陳芳允預定學習期滿啟程回國的日子,研究室的主任貝爾看中了陳芳允,希望他能夠留在英國繼續為自己的研究室工作。陳芳允面對貝爾的邀請,想起了他來英國之前被困印度的時候發生的一件事。

當時,陳芳允他們一行6人乘國民政府教育部安排的飛機到印度,本想著能在這裡轉機前往英國,可是英國方面突然提出由於他們沒有護照,需要在印度等待護照辦好才能出發,他們無奈隻能在印度的小旅館中耐心等待。一天,陳芳允他們幾個人在一家小飯館吃飯,旁邊的餐桌上還坐著幾名黑人,陳芳允出於禮貌向他們微笑了一下,那幾名黑人也很友好地用英語和陳芳允他們打招呼,兩桌人就這樣交流起來。陳芳允問其中的一名黑人:“你們在美國受欺負嗎?”沒想到對方忽然臉色大變,十分生氣地說:“告訴你,我是美國士兵,那是我的祖國!”陳芳允聽到他這樣說,也不再說話,但他意識到,無論是誰,走到哪裡,心中最牽挂的都是自己的祖國。

陳芳允應邀回家鄉黃岩講學

所以,當貝爾主任提出讓陳芳允留在英國繼續工作的時候,陳芳允毫不猶豫地拒絕了,他告訴貝爾,雖然任何科技成果都是人類智力勞動與體力勞動的結晶,可是任何優秀的科學家都不可能忘記自己的祖國,自己是炎黃子孫,用自己在英國學習到的知識和經驗報效祖國、獻身科技事業是自己一直以來的夙願,所以他一定要回國。貝爾主任聽到他這樣說,也最終表示理解,依依不舍地送陳芳允踏上了歸途。

1948年5月,陳芳允如願以償,帶著電子工程技術的精湛造詣和滿腔報效祖國一展宏圖的憧憬踏上了遠洋的客輪,經過半個多月顛簸的海上航行,當游子從遠處海平面上終於隱隱看到祖國陸地的時候,陳芳允的眼眶驀地潮濕了,他終於回到了自己朝思暮想的祖國!

回國后的陳芳允先是拒絕了國民黨航空委員會的調令,上海解放前夕,他又在地下黨的領導下,參加了維持上海秩序的革命委員會,保護試驗設備不被破壞。他還勸阻自己在中央研究院的同事們要認清形勢,他說:“科學是屬於全人類的,但科學家有自己的祖國,我們的學識首先應該貢獻給祖國!”在他的勸說下,很多科學家留在了大陸,他們和陳芳允一起,在新中國的曙光中選定了跟共產黨走的革命道路,找到了人生的最佳位置。

地面測控系統必須“跟得上,抓得住,測得准,報得及時”

1970年4月,上海夜晚的外灘,高音喇叭裡突然傳來庄嚴的宣告:“我國第一顆人造地球衛星——‘東方紅1號’發射成功了!”一位相貌普通的先生猛地停住了腳步,他屏住呼吸,豎起耳朵,認真傾聽著高音喇叭中傳出的“東方紅”樂曲聲和這顆衛星將經過世界各大城市的時間。歡呼的人群中,這位面帶微笑靜靜站著的先生顯得那麼異樣,可是沒有人會想到,這位先生正是托舉衛星上天並指揮和控制它的功臣——陳芳允。

新中國成立后,陳芳允先后擔任中國科學院電子學所籌備處主任、物理研究所研究室主任等職務,到1953年時,由他負責籌建的中國科學院電子學所已經初具規模。在陳芳允的帶領下,我國科學家不僅在1957年成功對蘇聯發射的世界第一顆人造地球衛星進行了無線電測量,他和蔡德孚等人研制出的納秒級脈沖採樣示波器,也在國際展覽會上展出,被評價為“具有國際領先水平”。然而,什麼時候能夠觀測到屬於中國人的衛星信號,這是一直盤旋在陳芳允腦海中的問題。

1958年5月,毛澤東主席在黨的八屆二中全會上向全黨全國發出號召,發射人造地球衛星開始正式列入國家科學規劃。也正是從這時起,陳芳允就將更大的科研熱情投入到空間技術這項工作中去。到了1964年,我國自行研制的第一枚彈道式導彈發射成功和第一顆原子彈爆炸成功,更是給新中國的科技工作者注入了強心針,這表明了新中國的國防工業已經初具規模,發射人造衛星已經具備了技術和工業基礎。1965年3月,中國科學院決定由陳芳允擔任我國第一顆人造衛星地面跟蹤測量系統的技術負責人,主管地面觀測系統的設計、台站的選址和勘察以及台站的基本建設。此時的他面對的是一項嶄新的事業,他深知衛星觀測的重要與責任重大,他所做的工作就好像是科研人員的眼睛和手,要通過地面設備來獲取、調整、指揮和控制在浩瀚的宇宙中飛行的衛星,談何容易!

面對前所未有的困難,陳芳允下定了“明知山有虎,偏向虎山行”的決心,提出自己主抓的地面觀測系統要解決“跟得上,抓得住,測得准,報得及時”這樣幾個問題,而為了解決這些問題,首先要構建起一個包括光學跟蹤系統、無線電跟蹤系統、遙測系統、通信系統、控制計算系統等方面的大型衛星地面觀測系統,在進行一系列調研和論証后,陳芳允和紫金山天文台、中科院數學所、計算機所為核心的一批專家終於在1966年2月起草了關於“衛星地面觀測系統方案及分工建議”的報告,並在同年3月得到中央批准,5月中國科學院成立了人造衛星地面觀測系統管理局,代號為“701工程處”,由陳芳允擔任技術負責人。也是從這時候開始,陳芳允開始了在戈壁中逐夢太空、遙控蒼穹的艱難跋涉。

不僅由於測控系統的設計對於當時中國的科技人員而言沒有任何可以借鑒的經驗,更重要的是,即將發射的第一顆人造衛星具有極高的政治意義,周總理為此特別指示,要讓中國的第一顆衛星經過第三世界國家的上空,對他們進行預報,使第三世界國家的人民不僅能看到衛星,還能聽到中國衛星的聲音。因此,“抓得住”就成為了衛星測控中最主要的一道難題,這就要求陳芳允他們設計的跟蹤測量設備要能抓得住衛星,隨時將其飛行的動態數據反饋給指揮中心,並精確及時地計算和預報出衛星經過世界244個城市上空的時間,這是光學、電子、天文等專業技術跨學科的綜合運用。

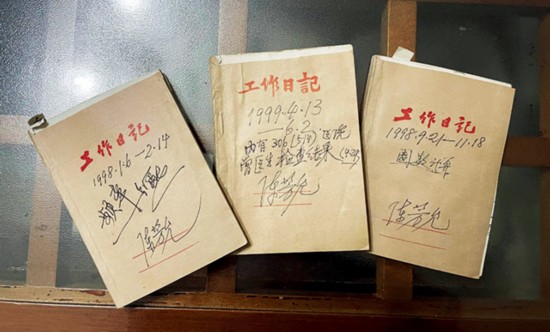

陳芳允生前使用過的筆記本

而要保証測控數據的精確度和准確度,除了需要通過大量的設備實施測量數據和衛星軌道,還需要利用我國地域廣闊獲得最大限度的觀測視野,在地面配套布局大量捕捉衛星的測量台站,而且這些台站的布置還要為后繼的衛星工程打好基礎,便於增加具有更高要求的測量手段,形成更復雜、更龐大而准確度更高的測控系統。為此,陳芳允和導彈衛星基地的年輕同志們一起天南地北地踏勘,為測量台站選點,從炎熱的廣西、海南到寒冷的戈壁,從沿海城市到大漠邊陲,都留下了他們堅實的足跡。經過陳芳允的實地考察,基地最終設立了閩西、南寧、昆明、萊陽4個測量站,天文台還在膠東和閩西兩處設置了光學望遠鏡,用多種手段保証了衛星數據的准確測量。

1969年,陳芳允回到北京參加國防科委組織的“東方紅1號”衛星的聯合試驗,當各地面系統准確無誤地接收到裝有信標機的衛星發出的各種信號后,陳芳允的臉上終於露出了滿意的笑容,這次試驗的成功表明我國第一顆衛星的測控方案是可行的,衛星測控系統已基本建成,由他主持設計的中國航天測控系統首戰告捷。其后,陳芳允又牽頭對返回式衛星的測控進行了科研攻堅,在原有的渭南衛星測控中心和7個測控站的基礎上,又增加了長春、閩西、拉薩測控站和多個活動站和回收測控站,進一步擴大了對人造衛星的觀測覆蓋范圍,具有中國特色的測控藍圖正一步步走向現實。

著眼未來的追“星”人

實現地球與衛星的“對話”是陳芳允要在航天測控領域攻克的下一個難題。

從1972年開始,負責衛星通信工程測控系統的陳芳允親自主持國防科委有關單位進行了大量的調查研究和協調工作,經過反復的論証,針對通信衛星的測控要求,陳芳允設計了新的微波統一系統,即通過共用一個載波信道、一套天線,完成對航天器的測軌、遙測、遙控、通信(數傳)和傳輸電視圖像等任務,不僅經濟有效,在技術上也是現實可行的。很快,1975年,陳芳允設計的“微波統一觀測系統”經有關部門研制成功后分別安裝在渭南和閩西測控站。

人們常說,科學研究不僅需要堅持不懈的努力,還要用發展的眼光長遠地看待問題,陳芳允設計的這一觀測系統在當時的條件下並不具備成熟的試驗基礎,直到十幾年后的1984年,我國第一顆同步通信衛星的發射成功,才得到驗証。

1984年4月8日,西昌衛星發射中心,“長征3號”火箭將我國第一顆同步通信衛星送入太空,按預定方案完成系列動作后,於4月16日准確定點運行在與地球自轉周期相同的同步定點軌道上。4月17日,衛星通信試驗正式開始,中央電視台的電視節目首次開始傳輸,地處邊遠省區的普通百姓第一次收看到從北京實時傳播的電視節目。試驗獲得圓滿成功!這是中國發展航天技術取得的又一次重大突破,中國也由此成為世界上第5個能夠發射地球靜止軌道通信衛星的國家,陳芳允設計的微波統一系統按照設計圓滿地完成了多功能、多用途、多種任務,中國的衛星測控技術從此躋身國際先進行列!

1985年,陳芳允的幾十年如一日的付出終於得到了回報,他因試驗通信衛星及微波測控系統,獲得國家科學技術進步特等獎﹔因在“尖兵一號”返回式衛星和“東方紅—號”衛星測控、回收系統的研制中做出貢獻,獲得國家科技進步特等獎﹔因研制通信衛星測控總體系統工程獲得國家科學技術進步三等獎。可是面對紛至沓來的榮譽,陳芳允沒有迷失方向,他仍然站在起跑線上,沖擊著新的目標,他在思索著如何跳出自己的學科,使祖國的科技戰略跨上一個新台階呢?

1986年3月,陳芳允與王大珩、王淦昌、楊嘉墀共同提出《關於跟蹤世界戰略性高技術發展的建議》,鄧小平同志對此極為重視,並於3月5日做出重要批示,經國務院批准后,“中國高技術研究發展計劃”正式實施,簡稱“863計劃”。這一計劃提出后,陳芳允又開始選定新的目標,他要在古稀之年為我國衛星發展找出一條快、好、省的可行之路,於是他奔走在各大圖書館、情報所等單位,在資料中不斷探索、搜尋,在書海中尋覓、查找,最終,他在1992年的世界空間大會上宣讀了他和我國地球科學家共同撰寫的《地球環境觀測小衛星群系統與國際合作》的論文,在國際上首先提出對地球環境進行觀測下小衛星群系統概念,並得到與會眾多國際專家的重視。之后他又繼續開展了小衛星應用於遙感、移動衛星通信及定位導航等領域的研究工作。面對1998年百年一遇的大洪災,陳芳允心痛之余,又提出建立全球防災減災衛星系統的設想。

1999年9月18日,黨中央、國務院、中央軍委在人民大會堂召開大會,隆重表彰為我國“兩彈一星”事業做出貢獻的科技專家,黨和國家領導人親自將“兩彈一星”功勛獎章挂在陳芳允的脖子上,這是黨和國家、人民對陳芳允的最高獎賞。

“坐地日行八萬裡,巡天遙看一千河”。有人說,我國衛星測控技術從零開始,逐步實現了飛向太空、返回地面、同步定點、一網多星、國際接軌五大飛躍,而這些都與陳芳允的名字緊緊相連。

良工背后,必有苦心,當今天的我們驚嘆於中國航天的腳步從近地走向深空,從“天和筑穹”到“墨子傳信”,從“北斗聯網”到“天舟穿梭”,可曾想過,在這些“中國奇跡”的背后,還有著無數像陳芳允一樣心懷“國之大者”的航天科研工作者,他們艱辛起步,矢志攻關,從默默無聞到大國重器,嫦娥奔月、夸父逐日的漫天神話正在他們的手中與硬核科技碰撞出獨屬於中國人的浪漫。

“航天人的夢想很近,抬頭就能看到﹔航天人的夢想也很遠,需要長久跋涉才能到達。”星空浩瀚無比,探索永無止境,仰望星空,腳踏實地,這是以陳芳允為代表的中國航天人攀登科技高峰的必由之路,也是當代中國航天事業發展帶給我們每個人的啟示。