朱光亞,是中國科學院和工程院院士,著名核物理學家,是我國科技和國防科技戰線卓越的組織者和領導者,留美歸來的“兩彈一星”元勛。他生前曾充滿感情地說:“我這輩子主要就做了一件事,搞中國的核武器”。鄧小平曾說:如果六十年代以來中國沒有原子彈、氫彈,沒有發射衛星,中國就不能叫有重要影響的大國,就沒有現在這樣的國際地位。20世紀50年代,一批赴海外留學的青年學子放棄大洋彼岸優厚的待遇,學成回國,為國家科技事業做出了卓越的貢獻,朱光亞即是其中的一員。

1947年,朱光亞與張文裕(左2)、楊振寧(右2)、李政道(右1)在密歇根大學合影

童年奔波 初展才華

1924年12月25日,朱光亞出生於湖北宜昌一個普通的職員家庭。朱光亞的父親朱懋功時為宜昌郵政局職員,祖上為避戰亂,舉家遷到湖北謀生。朱光亞的祖父早年經商,朱懋功年幼時父母相繼去世,后因家族經營不慎,陷入貧困。少年時期的朱懋功勤奮好學,終因家庭困難輟學,輾轉來到郵政局工作。朱光亞的母親萬懷英出身於平民家庭,朱光亞曾回憶說:“我的母親善良又賢惠,是一個具有中華民族傳統美德的女性。她行善事,在家裡對我管教比較嚴,這樣就培養了我的聽話,守規矩,好孩子的性格”。朱光亞在家中排行老三,長兄朱光庭,二哥朱光鼐,妹妹朱光瑋和朱光媚,弟弟朱光慈。在當時困難的條件下,朱光亞的父親勤奮自立、母親善良勤儉,撐起了一大家子的生計,他們的自立自強在朱光亞的成長之路上埋下了種子。

1927年,因父親工作調動,3歲的朱光亞隨全家遷至漢口,租住在漢口阜昌街崇正裡的一棟小樓裡。阜昌街是當時漢口英租界的一條主要街道,1946年更名為南京路,現在已是漢口頗有名氣的繁華地段。父母的勤勞使朱光亞一家逐漸過上了相對寬裕的生活,他們十分重視對子女的教育和培養,1929年夏,朱光亞被送入漢口市立第一小學附屬幼稚園,當時新式的幼兒機構尚不普及,在幼稚園學習半年多后朱光亞升入漢口市立第一小學初小一年級,童年的朱光亞勤奮好學、聰慧踏實,學習成績始終名列前茅。1935年朱光亞因成績優異,跳班考入漢口聖保羅初級中學,這是一所基督教教會中學,所開設的現代課程為朱光亞打開了學習現代知識的大門,朱光亞外語基礎就是在那時候打下的。

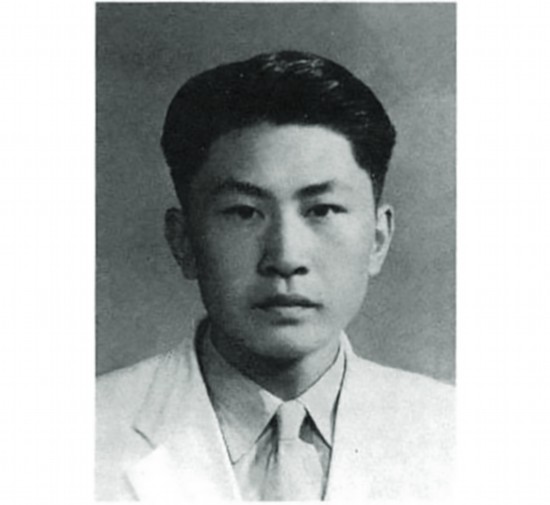

大學時期朱光亞

1937年7月7日,盧溝橋一聲槍響,全國抗日民族解放戰爭全面爆發,面對日本軍國主義的侵略,中華民族開始覺醒,全國掀起了抗日熱潮。“七七事變”翌日,武漢學生走上街頭加入了游行隊伍,在漢口聖保羅中學念初二的朱光亞投入到抗日運動中,朱光亞在一篇回憶文章裡這樣寫道:“初二那年是1937年,抗日戰爭爆發。武漢一度在政治上比較活躍,學校組織歌詠隊、宣傳隊,我也參加了”。朱光亞初中畢業后,為躲避戰亂和不荒廢學業,朱懋功拜托同事將朱光庭、朱光鼐、朱光亞三兄弟送至重慶繼續讀書。1938年,14歲的朱光亞與哥哥一同前往重慶,開始了顛沛流離的求學生涯,直至大學畢業。朱光亞在崇敬中學讀了一年后,學校突然將其所在班級解散了,朱光亞跟著朱光鼐轉到江北縣清華中學繼續讀書,半年后,再次轉學,來到重慶市沙坪壩,朱光亞進入了南開中學。在這裡,朱光亞遇到了人生的第一位導師,也是帶朱光亞踏入物理學大門的老師——魏榮爵,比朱光亞年長八歲的魏老師才華出眾,1944年赴美留學主攻原子核物理,獲博士學位后回國執教,在魏榮爵的悉心指導下,朱光亞對物理產生了濃厚興趣,並顯露出才華。

求知心切 赴美留學

1941年夏,朱光亞以優異成績畢業,他不顧父母的反對堅持選擇報考重慶中央大學(今南京大學)物理專業。朱光亞在中大學習近一年后,西南聯合大學(西南聯大)開始在昆明、重慶兩地招收二、三年級轉學生,西南聯大是當時最著名、師資力量最強的大學,朱光亞聞訊立即報考,以優異的成績被西南聯大理學院物理學系錄取,這也成為了他人生中重要的轉折點。

1942年8月,朱光亞赴雲南昆明西南聯大報到,在西南聯大求學期間,他一心苦讀,僅在大三那年暑假回重慶看望過一次父母。1945年朱光亞從西南聯大畢業后,因品學兼優才21歲即被留校任助教,成為了西南聯大最年輕的教師。1946年2月,朱光亞辭去了天祥中學的兼職,專心致志地投入到西南聯大物理學教學工作中,由於工作認真,他引起了物理學系吳大猷教授的注意,成為了他的助手,受邀同去美國學習有關原子彈的研制技術。赴美前,為了增加朱光亞對原子物理、原子核物理的了解,吳大猷特意開了量子力學課,期間,朱光亞結識了一生的摯友李政道。吳大猷交給朱光亞和李政道一項翻譯任務,有關美國原子彈的研究報告,朱光亞、李政道翻譯出來的《史邁斯報告》由俞大維呈送蔣介石,國民政府立即成立了國防部下屬的進行國防科技研究的原子能委員會。1946年5月,西南聯大結業典禮上,梅貽琦宣布西南聯大正式結束,未畢業的學生分別進入北大、清華、南開繼續學業。進行由於朱光亞要赴美沒有參加分配,回重慶待命,這次回家時隔整整八年。

1956年,朱光亞(右3)隨原子能代表團赴蘇聯考察

1946年8月中旬,吳大猷、華羅庚、曾昭掄等人帶著朱光亞等幾名助手到南京辦理出國事宜,當時,朱光亞赴美留學是以國防部官員的名義公派出國。9月初,華羅庚率朱光亞、李政道等5人從上海搭乘美國“美格將軍號”軍艦歷經大半個月駛抵舊金山,吳大猷的學生楊振寧前來迎接並為他們安排了住宿。一到美國,朱光亞一行人顧不上參觀,立即前往普林斯頓大學。初到美國的朱光亞一心想著盡快投入到原子彈研究中,一個不幸的消息傳來,讓全組人感到意外的是曾昭掄說:“想在美國學習原子彈制造技術,連門兒都沒有。大家還是各奔前程吧!”原來美國打著技術保護的名義採取了科研交流限制措施,凡是與原子彈有關的研究機構,包括工廠,外國人均不得進入。於是,朱光亞一行人不得不選擇了與原子彈制造相關的專業,朱光亞選擇了密歇根大學核物理學專業,自此開始了留美苦讀生活。朱光亞一邊作為吳大猷的助手做理論和計算研究,一邊攻讀核物理學博士學位,讀博四年他的成績全是A,並先后在《物理評論》等頂級期刊上發表了《符合測量方法(I)β能譜》《符合測量方法(II)內變換》等4篇學術論文,在核物理研究領域嶄露了頭角。1950年2月,朱光亞取得博士學位,成為當時核物理研究領域留學生中最年輕的博士。

學成歸國 赴朝談判

1947年,朱光亞入學一年后被推舉為密歇根大學中國留學生學生會主席,這是朱光亞首次在學生社團組織裡擔任領導職務。1948年留美中國科學工作者協會成立,該組織是一個受中國共產黨進步思想影響的學生社團,朱光亞被推選為中西部地區科協分會會長。留美期間,朱光亞不僅在學術上取得了突破,還在課余時間參加了學生組織,時刻心系祖國。1949年10月1日,中華人民共和國成立,消息傳到美國后朱光亞立即組織科協分會舉辦慶祝會,並與未婚妻許慧君商定,回國參加社會主義建設。

1950年2月27日,《致全體留美同學的一封公開信》發布,第二天,已獲美經濟合作署救濟金資助的朱光亞毅然決然登上了“克利夫蘭總統號”郵輪,放棄優厚待遇回到祖國。當時,在麥卡錫等人慫恿下美國掀起一股反共浪潮,錢學森等科學家受到嚴重迫害,直到1955年9月,在中國政府救援下才得以回國。4月1日,朱光亞順利抵達香港,立即收到曹日昌帶來的一份北大聘書,年僅25歲的朱光亞成為北大物理系的副教授。4月,朱光亞輾轉至廣州拜訪許慧君的父母,第一次拜訪家世顯赫的許家就留下了很好的印象。短暫的拜訪后,離開武漢十二年之久的朱光亞立即踏上回家的火車,陪伴家人幾日后趕忙赴京就職。朱光亞到校時還帶去一批從美國採購回來的物理實驗用器材,拜訪恩師饒毓泰、趙廣增、曾昭掄、鄭華熾教授等人后,便開始了北大教書的日子。10月,朱許二人舉辦了隆重的婚禮儀式。

朝鮮戰爭爆發后,朱光亞以敏銳的學術眼光撰寫了題為《原子能和原子武器》的文章,呼吁反對原子戰爭,修訂后於1951年5月出版了同題專著,這也是新中國成立之后第一部系統介紹原子能及原子彈武器的學術著作。

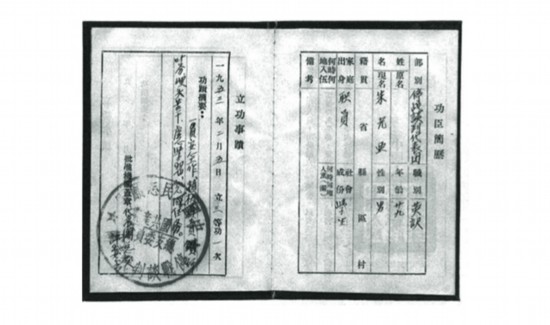

1952年,朱光亞的女兒剛出生沒多久,他便接到赴朝參加停戰談判的任務,為了國家的和平穩定,他義無反顧奔赴戰場,成為中國人民志願軍停戰談判的一員。在朝期間,朱光亞一刻不停地奔忙在一線,一邊學習,一邊工作。不久,妻子許慧君寄來家書告知父親去世的消息,他強忍著悲痛繼續工作,直到1953年1月才回到祖國。這段經歷對於朱光亞來說意義重大,他將這段經歷寫成了戰地日記,同年,經中國人民志願軍停戰談判代表團中國共產黨總支委員會批准,被授予三等功。

投身科研 一心報國

回國之后,朱光亞夫婦被調往東北人民大學(吉林大學),28歲就成為了東北人民大學的物理系教授,同年,被任命為物理系普通物理教研室主任。在校期間,朱光亞不僅保質保量完成了教學科研工作,還擔任物理系代系主任、中國民盟東北人民大學委員會副主任委員、中華全國青年聯合會委員、吉林省青年聯合會副主席等行政職務,被推選為長春市人大代表。在東北人民大學的一份工作量報告表上記載了朱光亞當年的教學學時,累計超額工作115.5個學時。朱光亞當年悉心教授的學生中,許多人后來成為我國物理學領域的專家,3位當選中國科學院院士。1955年5月,朱光亞收到一份事關國家重大決策的邀請函,受錢三強的邀請,朱光亞赴北京大學開展原子能研究工作。1956年4月,北大物理研究室黨支部大會通過了朱光亞的入黨申請,他全身心投入到培養我國原子能事業新生力量中,不久,又被調離北大物理研究室,到中國科學院物理研究所中子物理研究室擔任副主任職務,朱光亞心想,漂洋過海赴美留學,就是為了學習制造原子彈以為國效力,這一願望終於要實現了。

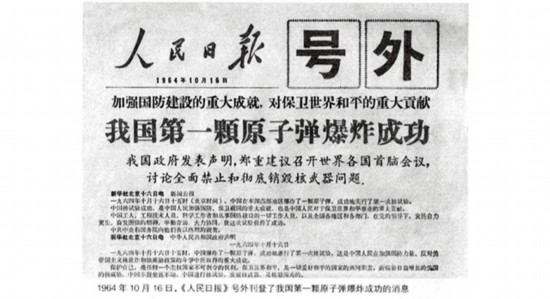

1964年10月16日,《人民日報》刊登我國第一顆原子彈爆炸成功

抗美援朝戰爭中朱光亞榮立三等功

1956年12月,中國科學院物理研究所與代號為“601廠”的原子能技術科研基地合並,錢三強任所長,朱光亞所在的第二研究室承擔配合蘇聯援建重水反應堆裝置的任務,並著重開展反應堆技術研究。1958年春,由蘇聯援助建設的我國第一座實驗性重水反應堆和回旋加速器先后建成。在建設實驗性重水反應堆的同時,朱光亞受命主持設計、建造我國第一座輕水零功率裝置“東風一號”,並受聘擔任清華大學工程物理系核反應堆的專業顧問。1959年2月24日,由朱光亞主持研制的我國第一座輕水零功率裝置建成並達到(核材料)臨界,該裝置的研制成功意義重大,是我國核研究技術的一項基礎工程,它為我國自行設計建造核反應堆跨出了關鍵性的第一步。

1957年9月,聶榮臻在宋任窮、劉杰、錢三強陪同下赴實驗性重水反應堆和回旋加速器建設現場參觀,也是朱光亞第一次與聶榮臻近距離接觸,此后,他們建立了三十多年的深厚友誼。1957年9月7日,聶榮臻率中國政府工業代表團赴蘇聯尋求技術援助,10月15日,中蘇簽訂了《中華人民共和國政府和蘇維埃社會主義共和國聯盟政府關於生產新式武器和軍事技術裝備以及在中國建立綜合性的原子工業的協定》(《國防新技術協定》),在蘇聯的援助下中國的核武器研制工程正式啟動。

1958年7月,中央在青海省金銀灘開始建設代號為“221”工程的核武器研制生產基地。蘇聯也派出一批技術專家幫助中國掌握原子彈、導彈等先進國防技術。蘇聯專家小組來華參觀時,蘇聯物理學家加弗裡諾夫向錢三強提出,要把朱光亞調來從事原子彈研制工作,於是將朱光亞調到青海參與核武器的研制工作。這期間,中國的核工業建設逐漸步入正軌,鈾濃縮工廠、核燃料元件廠等首批重要工程陸續開工。1959年6月,中國政府代表團准備啟程莫斯科談判援助事宜,卻傳來一個壞消息,蘇聯准備停止援助並單方面撕毀《國防新技術協定》,這一消息對於朱光亞等人來說是重大的打擊,誰也不希望剛剛起步的核科學事業被迫阻滯。10月中蘇談判不歡而散,毛澤東作出指示:要做好兩手准備。宋任窮找到錢三強要他推薦一位科研人員,錢三強鄭重推薦朱光亞,朱光亞立即被調入核武器研究所擔任副所長職務。

1960年7月16日,蘇聯政府宣布自7月28日至9月1日召回援華專家,並單方面撕毀協定,終止合同和科學技術合作項目,要求中國歸還350億元債務。劉杰、錢三強、朱光亞等人研究並進一步明確了原子彈研制接下來的方針,確定了研制工作的三個階段:1961年前創造條件,全面探索﹔1962年掌握基本原理和關鍵技術﹔1963年完成原子彈設計。並對機構進行了調整,從全國范圍內挑選了力學、物理學等學科的專業人才加入自主研發核武器的隊伍中。錢三強、朱光亞等人從全國各大院校研究所請來了王淦昌(德國柏林大學、清華大學)、彭桓武(清華大學、英國愛丁堡大學)、郭永懷(北京大學、加拿大多倫多大學、美國加州理工大學)、程開甲(浙江大學、英國愛丁堡大學)等技術領軍人物,又從全國召集200多名科研人員,另起爐灶,展開自主探索研究。

1962年11月17日中共中央政治局會議上宣布成立中共中央專門委員會領導原子能事業,12月4日,周恩來在中南海主持召開中央專委第三次會議,38歲的朱光亞第一次面對面地向周恩來匯報工作。此后,中央專委在第一顆原子彈爆炸成功之前召開了數次會議,朱光亞幾乎都參加。李覺曾回憶道:“20世紀60年代,重大的、向中央呈報的文稿、研制規劃、計劃都出自他(朱光亞)手。”

奔赴青海 潛心鑽研

1963年,青海金銀灘核武器研制生產基地初具規模。4月2日,毛澤東、周恩來、鄧小平等中央領導在人民大會堂親切接見科學家代表,朱光亞等七十八名同志受到接見。之后朱光亞一行踏上了前往青海大草原的征途。朱光亞作為李覺的助手,擔負著原子彈技術的全面領導工作,還具體領導研制點火中子發生器的科技攻關任務,親向主持了核材料的臨界、次臨界實驗。朱光亞兼任研究室主任,率領科研人員先后組織上千次實驗。12月5日,周恩來主持召開中央專委第七次會議,賀龍、聶榮臻、李先念、薄一波、羅瑞卿、張愛萍、劉杰等委員以及錢三強、李覺、朱光亞等人到會,匯報了有關原子彈研制的進展情況,並報告准備近期進行的聚合爆轟試驗。12月24日,王淦昌、彭桓武、郭永懷、朱光亞、鄧稼先、周光召等人來到試驗現場進行爆轟試驗,朱光亞負責撰寫總結報告。朱光亞等中國第一批核科學專家們在廣袤的青海草原扎根科研,克服重重困難,一心隻為研制國之重器。

1964年6月6日,全尺寸(1:1)聚合爆轟試驗圓滿成功,表明我國原子彈自主研發取得了實質性進展。中央專委發來賀電,當時正在核武器研制生產基地視察的張愛萍親臨試驗現場,並賦詩贈予朱光亞及核武器研究院全體同志:“祁連雪峰聳入雲,草原兒女多奇能。煉丹修道瀝肝膽,應時而出驚世聞。”對中國研制原子彈,美國始終高度關注並百般阻撓。1963年,肯尼迪致信赫魯曉夫,呼吁禁止在大氣層進行核試驗。7月25日,蘇、美、英三國代表會談簽訂了關於禁止在大氣層、外層空間和水下進行核試驗的條約,針對中國的意圖十分明顯,並計劃聯合蘇聯阻止或打擊中國核計劃的方案。1964年8月23日,成立了中共首次核試驗委員會,朱光亞被任命為試驗部副部長兼第九作業隊副隊長。原子彈研究迫在眉睫,9月29日原子彈起運,10月16日10時30分,首次核試驗進入清場程序,15時,我國第一顆原子彈在新疆羅布泊爆炸成功,晚上,核試驗基地舉行慶祝宴會,朱光亞說,那一天是他平生第一次喝醉。10月16日23時,中央人民廣播電台向全世界播送了中國第一顆原子彈爆炸試驗獲得成功的新聞公報,朱光亞等科學家在蘇聯撤銷援助、國家經濟困難、美國百般阻撓的背景下,攻克了一個個科研難關,研制出了原子彈,在國際上引起了巨大反響。

1966年12月28日,聶榮臻(左)與朱光亞(中)在核試驗基地

接下來的幾年裡,朱光亞與其他科學家一起進行了原子彈空投、研究核航彈空投、“兩彈”結合、氫彈原理等試驗,為我國核事業的長足發展奠定了基礎。我國第一枚核導彈發射成功、第一顆氫彈爆炸成功……捷報頻傳,錢學森、朱光亞等人為之注入全部心血,也獲得了碩果累累。1969年4月1日,中國共產黨第九次全國代表大會在京召開,李四光、錢學森、朱光亞作為科學家代表出席會議,李四光當選中央委員,錢學森、朱光亞當選中央候補委員。之后,朱光亞常年來往於青海、新疆、北京等地,組織指揮核武器的研制及試驗工作。1970年6月12日,經毛澤東批准,中共中央軍委任命朱光亞為國防科委副主任,主管核武器、核材料、核動力的科研、發展工作,朱光亞成為國防科委領導核科技事業的科技主帥。朱光亞奔波在核試驗第一線,取得了一個個重大成果,1974年5月30日,毛澤東在北京中南海親切接見了朱光亞。

1982年5月10日,國防科工委成立后,朱光亞由國防科委副主任改任國防科工委科技委副主任,專門領導國防科研工作。當時,核武器研究院的科研任務極為繁重,原子彈、氫彈、戰略導彈核彈頭多個科研任務同時進行,朱光亞刻苦攻關,研制成功了我國第一枚輕小型核彈頭。10月12日,我國成功發射了第一枚潛地導彈,中國成為世界上第5個擁有水下導彈發射能力的國家。之后,朱光亞陸續參與了秦山核電站、戰略武器、航天技術等方面的工作,1991年當選為中國科協第四屆全國委員會主席、全國政協副主席、中國科協主席、中國工程院院長等重要職務,始終為核科技事業勠力奮斗。1992年朱光亞來到中國工程物理研究院與核試驗基地研究所指導核科技工作,10月訪美,就軍備控制問題和美國科學院國際安全與軍備控制委員會進行學術交流,時隔四十一年再次踏上美國國土。朱光亞意識到,國際核禁試將成為被廣大國家所接受的大趨勢,繼續開展相關科研工作。1999年朱光亞被任命為解放軍總裝備部科技委主任,已75歲高齡的朱光亞始終關注武器裝備發展戰略研究。同年,朱光亞被授予“兩彈一星”功勛獎章。

1974年5月30日,毛澤東在中南海接見朱光亞

朱光亞的摯友、美籍華裔科學家、諾貝爾物理學獎獲得者李政道在朱光亞80壽辰之際撰寫了題為《科學技術的快速發展需要杰出的科技帥才》的文章,他這樣評價朱光亞:“我希望年輕一代科技人才能像光亞那樣,將現代科學精神與中國傳統美德結合起來,謙虛謹慎、求真務實,遠離浮躁、浮夸,少說些大話、空話,多做些扎扎實實、創新發展的工作。我還希望能夠發現和培養許多像光亞那樣杰出的科技帥才,以便能在各個領域引領一支支優秀的科學家團隊,為科學技術的快速發展作出貢獻。”黨和國家領導人也為朱光亞捎來80歲生日賀信。中國核學會和國家天文台共同籌劃,將我國國家天文台發現的、編號為10388的小行星命名為“朱光亞星”。2005年12月12日,81歲高齡的朱光亞正式退休,其子朱明遠回憶說:“父親雖然退休了,思想卻一直沒有退休。在中央軍委和總裝備部領導的關懷下,他的辦公室一直為他保留著。幾年來,除非生病住院,他每天上午都要去辦公室轉一轉,看看文件。”長期的超負荷工作、長期的與核技術打交道,給朱光亞的身體帶來了很多隱患。退休后朱光亞的健康狀況大不如前。

2008年6月,在中國科學院、中國工程院兩院院士大會上,朱光亞榮獲中國光華工程科技獎第七屆成就獎。2011年1月,習近平到解放軍總醫院看望朱光亞。2011年2月26日朱光亞在北京因病逝世,享年87歲。2012年2月3日,朱光亞逝世一周年,獲“感動中國”2011年度獲獎者榜首。朱光亞的一生奉獻給了中國的核事業,在國防科技、國家安全、軍備控制等領域留下了光輝的業績,為強國強軍事業做出了重大貢獻。他的部分骨灰於2012年9月26日安葬在中國核試驗基地,英雄長眠於曾經戰斗過的地方。