1978年,留學瑞士十年,后在瑞士任中國思想史教授,獲瑞士國家文學博士的閻宗臨逝世后,被追認為中共黨員——

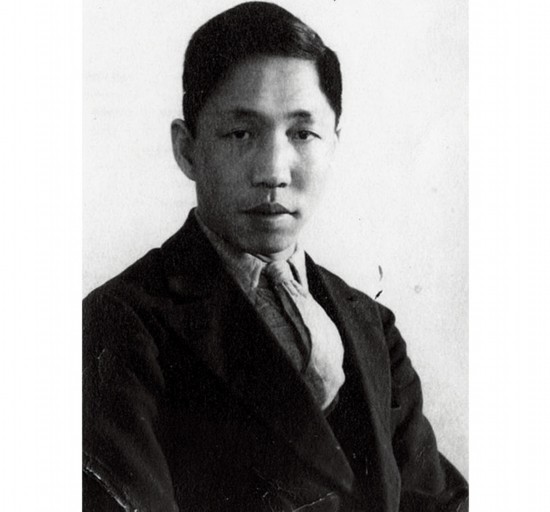

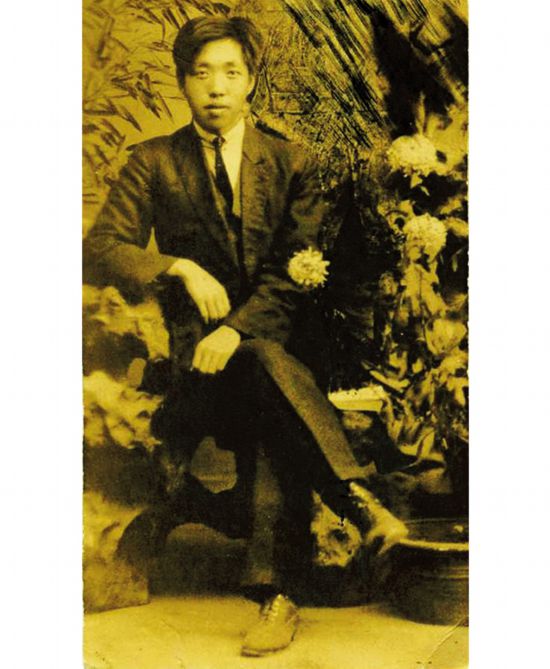

閻宗臨1937年攝於英國劍橋

1926年1月8日,從上海開來的法國客輪安德烈洛奔號,經過28天的海上漂泊,終於停靠在法國馬賽港。

旅客隊伍中,一個有著東方面孔的小伙子,手裡攥著一張紙條,來到碼頭上。他找到一位中年婦女,展開了手中的紙條,隻見上面用英、法兩種文字寫著“我要去巴黎,車站在哪裡”。在這位好心人的指點下,他成功登上開往巴黎的火車。

這個小伙子,就是本文的主人公,歸僑史學家閻宗臨。

梁漱溟給他減免學費,魯迅教他如何讀書

閻宗臨,1904年6月18日出生於山西省五台縣的一個農民家庭。他自幼喜愛讀書,苦於家境窘迫,上小學時經常跑30多裡山路,到表兄家借書看。中學畢業后,他在一位老師的資助下,孑然一身赴北平(今北京)求學。

閻宗臨到北平后想投考高等師范,將來當一名老師,但是沒考上,連生活也成了問題。經人指點,他以第一名的成績考入曹州(古地名,屬山東菏澤)重華書院(即曲阜大學預科)。這個重華書院大大有名,創立於明萬歷年間,在山東乃至全國的書院中享有盛譽。清末施行新政,廢科舉興學堂,書院逐漸落寞。1924年,梁漱溟辭去北京大學的教授職位后,重建書院,聘請熊十力、陳亞三等知名學者任教,以教授儒學、佛學和印度哲學等社會科學為主。梁漱溟親自到旅店看望考了第一名的閻宗臨,了解到他的困境后,慷慨大方地免除了這個山西農家子弟的食宿和其他費用。

閻宗臨志在文學、史學,對重華書院的課程不感興趣。來曹州前,他曾報考朝陽大學,在曹州時得知被錄取,反復考慮之下,決定向梁漱溟辭行。梁漱溟欣然同意他回北京,梁漱溟博大精深的學識、善良寬厚的為人,給閻宗臨留下了深刻的印象。兩人相處時間雖然不長,但是梁漱溟從此成為閻宗臨心中永遠的恩師。

在北平讀書期間,閻宗臨結識了山西盂縣的老鄉高長虹。高長虹這個名字在當下的年輕人中較為陌生,但在中國現代文學史上卻是個絕對繞不過去的人物。他組織發起的“狂飆社”是新文學運動中成員最多的社團,有姓名可考者就有70人左右,比如柯仲平、張申府、潘漢年、朱謙之、常燕生、楊國榮、尚鉞等。有學者指出,“狂飆社”在中國現代文化史上作出了極為重要的貢獻。更有學者認為,從某種意義上講,狂飆社通過自己的活動為中國革命培養了極為重要的人才。高長虹同魯迅來往密切,閻宗臨對魯迅仰慕已久,在高長虹的引薦下,他見到了魯迅。

閻宗臨1925年攝於北平

閻宗臨晚年回憶,自己是在1924年的冬天第一次見到魯迅的,但是《魯迅日記》中第一次出現他的名字是在1925年2月8日。當天魯迅記道:午后“長虹、春台、閻宗臨來”。這之后,閻宗臨經常到魯迅家並與魯迅有書信往來,他的名字也就頻頻出現在《魯迅日記》中。

年逾古稀之際,閻宗臨滿懷深情地回憶起自己心中永遠揮之不去的魯迅的風採,他“瘦而不高,平頭,穿藍布長褂,皮鞋,衣服很素淨。精神很飽滿。眼光犀利,自己找坐處,說話也不拘束。魯迅常說笑話,自己卻不笑。他對青年非常熱忱”。閻宗臨曾經極為虔誠地向魯迅請教青年應該讀什麼書。魯迅告訴他:除去線裝書和印度的書,都可以讀。自己在讀中國書時感覺總能靜下心來,拋開周圍社會、人生的干擾。而讀外國書時——當然不包括印度書——經常會聯想到現實,總想去做點什麼。

他們兩人都不曾想到,這些談話竟然對閻宗臨的一生產生了重大影響。談及赴法留學的原因時,他說:當時之所以做出這一決定,在“很大程度上是受先生思想影響的”,“讀洋書成了我青年時代的理想”。

課余時間,閻宗臨在《國風報》從事校對工作以補貼生活。在報社遇到了老旅法留學生華林,他鼓勵閻宗臨到法國勤工儉學,而且可以幫他辦理出國手續和在法國聯系工作。路費是個大問題,大概需要200元,這對於閻宗臨而言無疑是個天文數字。最終在另一位山西老鄉景梅九先生的資助下,閻宗臨終於踏上了異國求學之路。

“我為了了解西方文化的靈魂”

來到巴黎后,閻宗臨邊學法文邊打工維持生計。1927年初,經同鄉介紹,他進入裡昂杜比慈人造絲廠做工。工廠的總工程師來但發現閻宗臨很能干,就提升他為實驗助理員,月薪500法郎,閻宗臨的學費和生活費終於有了保障。

隨著接觸不斷深入,來但對閻宗臨越發欣賞,后通過親戚關系,把閻宗臨推薦給瑞士伏利堡大學法學院的夏立伊教授,夏立伊教授答應在學費上給予閻宗臨一定的優惠。

1929年冬天,閻宗臨正式成為瑞士伏利堡大學文學院的學生,主攻歐洲古代、中世紀歷史和文化。從中學畢業至今,已經過去了五年,閻宗臨對這來之不易的學習機會倍加珍惜,發奮苦讀,他的各科成績都非常優秀。

拉丁文向來有“死文字”之稱,艱辛深奧、晦澀難懂。學校裡有規定,東方學生可以免修拉丁文。而西方的歷史原著大多是用當時國際通用語言拉丁文寫成的,出於專業需要,閻宗臨不能免修。經過三年多的刻苦學習,閻宗臨熟練掌握了拉丁文,聽、說、讀、寫都達到了相當高的水平,最終以優異成績通過考試。教授拉丁文的老師對這個中國青年能取得如此好的成績驚訝不已,問他:“你是從哪兒來的這股毅力?”閻宗臨回答道:“我為了了解西方文化的靈魂。”

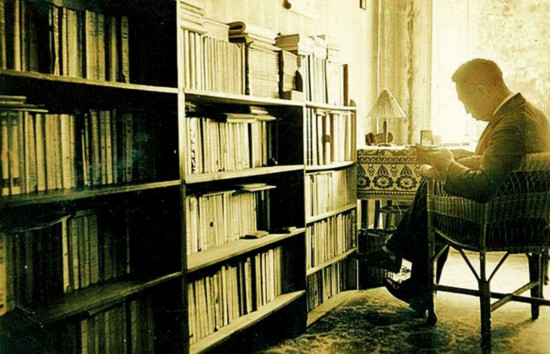

閻宗臨在瑞士弗裡堡大學讀書

閻宗臨的成績令學校眾多師生矚目,岱梧教授便是其中之一。岱梧非常欣賞閻宗臨刻苦學習的精神,稱其為伏利堡大學近十年來最優秀的學生。1933年夏天,閻宗臨取得了瑞士國家文學碩士學位。當年岱梧教授當選為校長,學校開設中國文化講座,閻宗臨被聘為講席。岱梧校長為了鼓勵閻宗臨,給了他一年假期,並由學校提供往返船票,讓他回國探親。

9月,閻宗臨回到闊別了十年的故鄉山西五台。而后來到北平,受聘於北平中法大學服爾德學院,擔任教授。這年,他僅30歲。

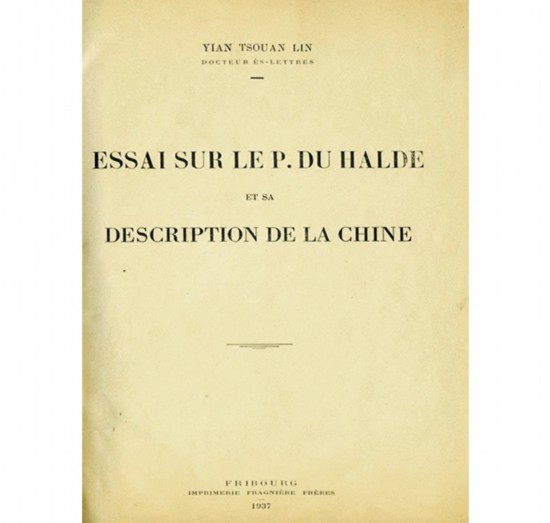

1934年秋,閻宗臨回到瑞士任中國思想史教授,同時准備考取博士學位。他的博士論文題目是《杜赫德及其著作研究》。杜赫德(1674年-1743年)是法國國王路易十四的懺悔神父泰利埃的秘書,他曾經編輯了《耶穌會士書簡集》的第9卷至第26卷,並利用其中的資料,編寫了四卷本的《中華帝國全志》,該書在西方學者中享有“十八世紀最全面的論述中國的史料”的美譽。閻宗臨的論文主要論述了耶穌會教士在十七、十八世紀來華的情況以及中國與歐洲的文化交流。

為了獲得一手的資料,閻宗臨多次往返於意大利、英國,查閱有關圖書資料和教會檔案,終於將論文寫成,並於1936年順利通過答辯,獲得瑞士國家文學博士學位。近年來,傳教士與近代中國的關系成為中外學者關注的熱點問題,后學者不應忘記最早研究杜赫德的中國學者閻宗臨。

聽羅曼·羅蘭講魯迅

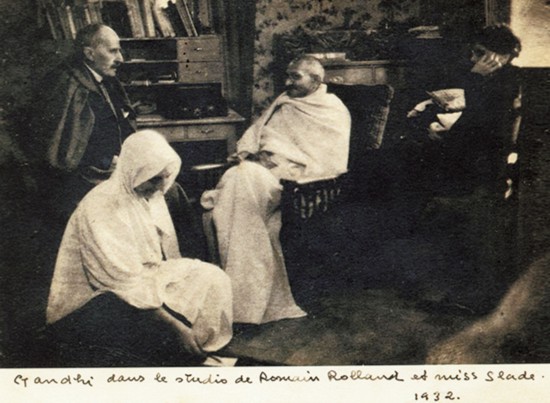

1929年11月,閻宗臨應約去拜訪法國著名作家羅曼·羅蘭。

羅曼·羅蘭非常仰慕中國的古老文化,並深為歐洲人不了解中國而感到惋惜。他對閻宗臨說,托爾斯泰晚年特別后悔自己沒有很好地了解中國,他一生中僅和中國人有過兩次通訊:一次是和辜鴻銘,一次是和德國的陳季同。羅曼·羅蘭說,他開始接觸現代中國,是從讀了敬漁隱翻譯的魯迅小說《阿Q正傳》才開始的。魯迅筆下的阿Q的形象深深地留在他心中。他非常向往中國,為自己在有生之年無緣去中國而深感遺憾。

羅曼·羅蘭送給閻宗臨的他與甘地的合影

此后,閻宗臨在瑞士期間又多次拜訪羅曼·羅蘭,並將羅曼·羅蘭寫的《米開朗基羅傳》翻譯成中文。羅曼·羅蘭非常滿意,親自給這個中譯本寫了序言。

1968年8月,許廣平作為人大代表到太原視察,閻宗臨特地到賓館拜訪。40年的光陰,要說的話太多了。閻宗臨談到了羅曼·羅蘭對魯迅先生作品的熱愛和評論。許廣平聽后很感興趣,希望閻宗臨能夠寫點回憶文章,並將一本簽名的《魯迅回憶錄》送給他。閻宗臨一直記著許廣平的囑托,寫下了《回憶羅曼·羅蘭談魯迅》一文。很遺憾,這篇文章一直未能發表,直到閻宗臨去世后的1981年才得以在《晉陽學報》上刊出。

“離亂之中的讀書人,所可求者,隻有設法安定內心的紀律,埋頭工作”

七七事變爆發后,閻宗臨坐不住了。一介書生,雖手無縛雞之力,卻有拳拳報國之心,他要回去救國。

1937年7月13日,閻宗臨與梁佩雲在瑞士舉行了簡朴、庄重的婚禮。梁佩雲是山西清源人,出自書香門第,其父梁曉峰是山西前清進士,能書擅畫,做過京官和知縣,民國時曾執教於北京政法學校。1934年,閻宗臨與梁佩雲一道赴瑞士,梁佩雲專攻學前教育。佩雲女士深明大義,堅決支持閻宗臨回國的決定。新婚不久,閻宗臨婉言謝絕岱梧校長的熱情挽留,與妻子踏上了回國之路。

閻宗臨原計劃經上海回國,他將在歐洲多年搜集的圖書資料裝成五大箱先期運往上海。但閻宗臨夫婦離開歐洲后,淞滬抗戰爆發,日軍炮轟閘北,閻宗臨十年苦心搜羅的圖書資料全部毀於戰火,他翻譯的《米開朗基羅傳》和羅曼·羅蘭寫的序言都在其中。

從香港上岸后,他們取道廣州、漢門回到山西太原。閻宗臨面臨兩個選擇,一是到閻錫山那裡去做外交秘書,一是到山西大學任教。作為一個自由知識分子,他選擇了后者。閻宗臨被山西大學聘任為歷史系主任。隨著戰局的變化,1937年9月,山西大學先是撤到運城,到太原失守便停辦了。閻宗臨偕夫人輾轉來到漢口。

閻宗臨的博士論文1937年在瑞士出版

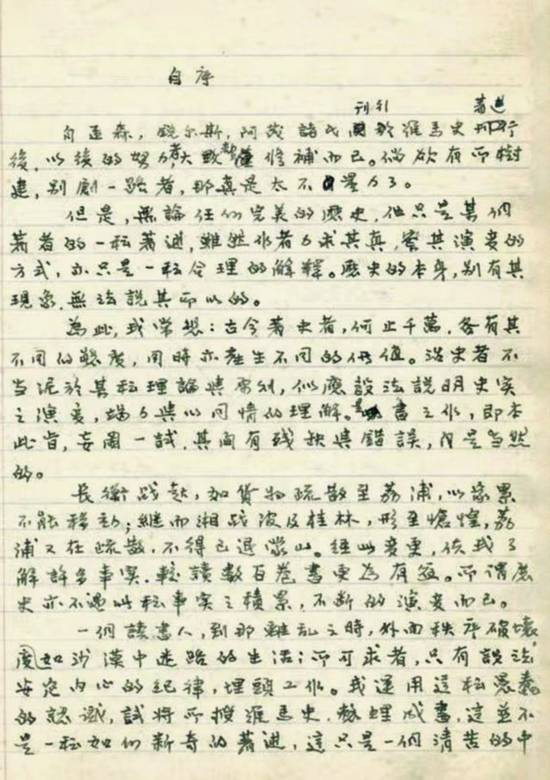

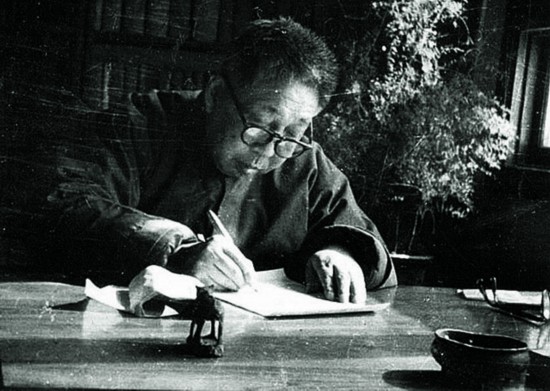

閻宗臨手稿

通過留法同學盛成的介紹,閻宗臨參加了上海知名人士組織的由蔡元培任會長的救亡團體——國際宣傳委員會,為抗日救亡而奔走。在這裡他認識了廣西著名人士李任仁,李先生對他印象極好,並作詩稱贊他是“品端學萃之士”。1938年2月,國民政府教育部高教司對流亡教授進行登記,閻宗臨被分配到軍委會戰時工作干部訓練團教授近代史課程。“戰干團”中有不少流亡學生,經過培養和訓練,他們將從事抗日救亡工作,閻宗臨主講《鴉片戰爭前后》《巴黎和會的情況》等。在“戰干團”,歷史學科屬於國際政治組,閻宗臨是教授,月薪120元。6月底,第一期“戰干團”培訓結束,閻宗臨應李任仁之邀到廣西大學任教。

抗戰期間,桂林集中了大批文化界名人,抗日宣傳工作異常活躍。閻宗臨除繼續參加國際宣傳委員會的活動,還參加了廣西建設研究會的工作。

當時廣西大學在良豐,距離桂林22公裡。閻宗臨每星期有三天的課,乘車到學校后,他便在那裡住上三天,課上完了再回家。抗戰軍興,閻宗臨能夠毅然放棄在歐洲的優越生活和治學條件,回到多災多難的祖國,絕不僅僅是一時沖動。雖然沒有上前線,他卻在桂林郊外昏黃的油燈下,用全部心智,為保存本民族的文化血脈貢獻華夏學人的一份綿薄之力。正如他在《羅馬史》自序中所寫:一個讀書人,在那離亂之時,外面秩序破壞如同沙漠中的生活,所可求者,隻有設法安定內心的紀律,埋頭工作,我運用這種愚蠢的認識,試將所授之羅馬史,整理成書,這並不是一種如何新奇的著述,這只是一個清苦的中國教授,苦守他戰崗位,養著五個孩子(他們合起來尚不到二十歲),對他職責的一種解脫,誠如羅馬的精神,永遠在奮斗著。

在桂林的六年,是閻宗臨學術生涯中研究成果最為豐碩的時期。當時他正值壯年,精力充沛,進取心強。他抓緊一切可利用的時間,在充分佔有資料的基礎上,作出精辟論述,發表了大量有關歐洲文化史論的文章。據統計,這六年時間裡,閻宗臨共發表了六十余萬字的論著,其中包括一部中篇小說《大霧》。

作為大后方,桂林人口激增,物價飛漲,閻家陸續誕生了五個小生命,經濟負擔很重。為了多賺點錢,閻宗臨夫婦都到無錫國學專科學校兼課。

從中山大學到山西大學

1946年8月,閻宗臨到廣州中山大學歷史系任教,主講世界古代、中世紀歷史,希臘、羅馬史等課程。1948年任歷史系主任兼歷史研究所所長,直至廣州解放。

廣州解放后,經中山大學軍管會審查,向他頒發了証書。閻宗臨任中大歷史系主任之際,全國各地爭取民主自由反對國民黨獨裁的學生運動風起雲涌,中大不少進步師生因此遭到逮捕,閻宗臨四處奔走,想方設法營救被捕的師生。后來在回顧這段日子時,閻宗臨說:“當時自己受命於危難之中,堅持到陽光普照之日,對中大師友來說,捫心自問,殊堪告慰。”

廣州解放前后,閻宗臨面臨向何處去的問題。國民黨敗退台灣前,曾有計劃地動員各地著名學者、各界名流同他們一起走。著名史學家錢穆親自到閻宗臨的家中探望,邀請他到台灣去。閻宗臨謝絕了對方的邀請,雖然他並不了解共產黨,但也並不心懷恐懼,他要留在祖國大陸繼續從事他的教育事業。錢穆隻得告辭。

1949年10月14日,廣州解放。閻宗臨與所有人一起歡呼雀躍迎接新時代的到來。

1949年底,閻宗臨從《人民日報》上看到,自己的老朋友、山西大學副校長趙宗復在北京出席全國高教會議的消息。他便寫信給趙宗復,告知自己抗戰期間和近幾年的情況,趙宗復很快回信,邀請他回山西大學工作。這時,張友漁從北京來信邀請他回山西,陸侃如來信邀請他去山東大學,焦菊隱則力邀他到北師大歷史系工作。閻宗臨謝絕了各方邀請和中山大學的挽留,於1950年8月攜全家北上,回到了闊別多年的故鄉,在山西大學任教。此后,閻宗臨歷任山西大學歷史系教授、系主任、副教務長、研究部主任等職,並當選為省政協常委、省人大代表以及省人民委員會委員。

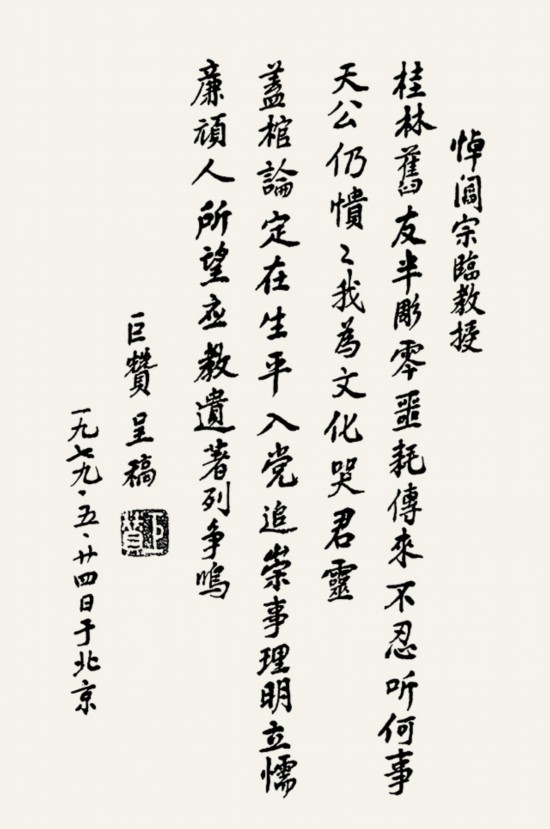

閻宗臨去世后,巨贊賦詩一首,寄托哀思

上世紀五十年代,閻宗臨開始學習馬克思主義的史學思想和階級斗爭理論,並以此重新認識歷史。在此期間,閻宗臨的史學思想逐漸完成了向歷史唯物主義的轉變。誰也無法預料到學術思想的轉變在閻宗臨的心中產生了怎樣的波瀾,但他在給子女選擇專業時,無一例外地要求他們學理工科,不要學文科,尤其不要學歷史。但似乎是冥冥之中有些什麼,唯獨三子守誠,因為機緣巧合,竟又改行學起了歷史,繼承了乃父衣缽。

上世紀五六十年代的中國,除了蘇聯,國內學者幾乎得不到世界其他角落的學術動態和外文資料。耳目閉塞、僻處山西的閻宗臨尤甚。如此閉塞的環境,令他很難在世界史研究方面有什麼建樹。后來他轉而從中國古代史籍中研究中外關系,或許算是大學者在做學問時取的一種“巧”吧!面對當時的社會現實和學術研究狀況,閻宗臨是無奈的,他曾對孩子們說,“我在學術上沒有什麼成就,在這裡連個聊天的都沒有”。

即便如此,閻宗臨對歷史的熱情依然如故,他一直堅持讀書寫作。上世紀六十年代,他編寫了《世界古代中世紀史》《世界古代史參考資料》等教材。1962年,法國思想家、科學家巴斯加爾(1623年-1662年)成為當年世界和平理事會紀念的四位世界文化名人之一,閻宗臨應商務印書館約請,在過去研究的基礎上,撰寫出版了《巴斯加爾傳略》一書。這是第一本用中文寫的巴氏傳。此外,他還撰寫了有關世界古代中世紀歷史的論文如《赫梯-軍事奴隸所有者》《關於巴可特裡亞古代歷史》《匈奴西遷與西羅馬帝國的滅亡》等。在中西交通史研究方面則著有《十七、十八世紀中國與歐洲的關系》《古代波斯及其與中國的關系》《拜佔廷與中國的關系》等。

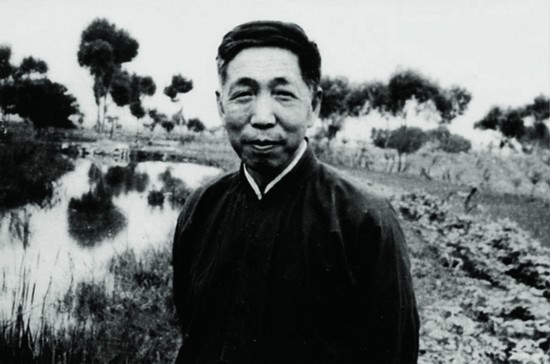

閻宗臨1965年攝於太原南郊

1978年10月6日,閻宗臨去世,終年75歲,梁漱溟等知交故友紛紛來電來函悼念。1979年5月,閻宗臨在桂林時期結識的摯友、中國佛教協會副會長巨贊賦詩一首,以寄托哀思:

桂林舊友半凋零,

噩耗傳來不忍聽。

何事天公仍憒憒,

我為文化哭君靈。

蓋棺論定在生平,

入黨追崇事理明。

立懦廉頑人所望,

應教遺著列爭鳴。

閻宗臨生前曾申請入黨,但未能實現這個願望。他去世后,被追認為中共黨員。

史學大手筆

對中西交通史的研究是閻宗臨一生學術研究的重點,他的博士論文即引起國外漢學家的普遍關注。由於論文是用法文寫的,在國內的反響並不大。回國后,他利用在歐洲收集的大量相關資料,寫了不少短文,陸續發表在1941年《掃蕩報》的《文史地》副刊上,這些文章和《西方典籍所見康熙與耶穌會之關系》,成為他研究的重點。閻宗臨在歐洲十年寒窗,對西文尤其是拉丁文的精通,令他能夠在浩如煙海的西方典籍中捕捉到與中國歷史有關的信息。大部分國內學者一來無緣見到這些原始材料,二來即便是有機會見到,也很難過語言關。而外國學者對這些史料不會產生足夠的興趣。閻宗臨在彌補國內中西交通史大家如陳垣等人研究之不足的同時,印証了傳統史料的真偽,並為國內學者的研究提供了材料。正如他自己所說:“余在羅馬傳信部檔案中,發現今所刊引之資料,心竊為喜,此后治清初中西交通或中外交涉者將有所依據。”國內搞中西交通史研究的學者,大多是以中國的史料為主,偶爾能利用的也大多是波斯文、阿拉伯文、蒙文史料,拉丁文史料幾乎沒人用過。閻宗臨對國內中西交通史研究的最大貢獻即在於此。

介紹世界文化史是閻宗臨學術研究的又一重點。1939年到1944年,在廣西大學四年多的時間,閻宗臨在《建設研究》雜志上陸續發表了許多關於歐洲文化史的文章,這些文章構成了他兩部專著《近代歐洲文化之研究》《歐洲文化史論要》的主要內容。在歐洲求學的日子裡,西方史學思想和研究方法已經根植於閻宗臨的腦海。他採用的文化史觀和多元比較法,即從歷史、地理、人種、社會、文化、宗教等諸多因素綜合分析,來闡明歷史的發展演變,是西方史學研究的主要流派。這些在以上兩部專著和他的一些主要論文中都有突出的反映。雖然上世紀三四十年代的閻宗臨是一位非馬克思主義的歷史學家,但作為一位歷史學家,他對史實的洞察並沒有影響他對影響歷史進程的重大問題和重要人物做出正確的判斷。在閻宗臨的眼中,“列寧是一位能夠把握住俄國問題核心的天才領導者,而1917年革命是近代歷史上最重要的事實之一……假如說文藝復興的革命意義著重在於思想——人文主義,法國大革命的意義在於政治——推倒君主,那麼俄國1917年的革命,除思想與政治外,最標新立異的是解決了經濟與社會的問題”。這段論述對於一個深受西方史學思想影響、生活在上世紀三四十年代的非馬克思主義歷史學家而言,實在是難能可貴。

為古文獻箋注是閻宗臨學術研究的另一重點。《身見錄》是中國第一本歐洲游記,作者是山西絳州人(今山西絳縣)樊守義,他隨康熙使臣艾若瑟赴歐洲,歷經十三年,回國后將所見所聞寫成《身見錄》一書,成書后並未刊行,人們大多不知道有此書。1937年閻宗臨在羅馬國立圖書館查閱資料時,在《名理探》一書中發現了《身見錄》的原稿,於是拍照帶回,並箋注刊布。閻宗臨的傳統史學功夫也是相當扎實的,他所箋注的古籍《北使記》《西使記》《佛國記》等都具有相當高的學術水平。

自上世紀90年代,閻宗臨先生的三子、首都師范大學歷史系博士生導師閻守誠教授,開始著手整理出版乃父生前的學術成果,陸續問世的有《閻宗臨史學文集》《傳教士與法國早期漢學》《歐洲文化史論》《世界古代中世紀史》《中西交通史》《閻宗臨文集》(四卷本)等。

閻宗臨晚年在寫作

當這些創作於六七十年前、閃爍著學術思想光輝的史學作品,抖落歷史塵埃,再次出現在史學同仁面前時,震動了整個學界。有南饒北錢(鍾書)、南饒北季(羨林)之稱的饒宗頤先生評價道:“閻宗臨先生早歲留學瑞士,究心西方傳教士與華交往之史事,國人治學循此途轍者殆如鳳毛麟角。其所造固已出類拔萃,久為士林所推重。” 已故著名歷史學家齊世榮先生則稱:拜讀閻先生的文集以后,既對他的大著不勝欽佩,又對他的坎坷遭遇和未盡其才深感惋惜……閻先生之所以能取得上述成就,得力於他在國學西學兩方面都有深厚的功底,稱得起中西會通。北京大學歷史系教授高毅在《邂逅閻宗臨》一文中寫道:“我感到了一種震撼:原來中國人也能寫出這樣的世界史!……閻宗臨的討論是中國世界史學界多年來罕見的一種真學術。雖然是真學術,閻著的文字卻一點也不枯燥,相反,它十分地靈動優美,耐人尋味,能讓你一拿起來就放不下,能讓你領略到什麼是真正的史學大手筆!”

2022年8月,閻宗臨先生手稿捐贈儀式在國家圖書館舉行,閻宗臨先生哲嗣閻守誠先生、閻守扶先生捐獻出父親的手稿7種共12冊。這些珍貴文獻入藏國家圖書館名家手稿文庫,與梁啟超、王國維、魯迅、朱自清、聞一多等眾多名家的手稿保存在一起。

供圖/閻守誠