作者簡介:蔡長興,晉江市文藝評論家協會主席,福建省作家協會會員、中國報告文學學會會員、中國詩歌學會會員。著有詩集《星天的清響》《曝日》等。

中秋拜月

月亮,閩南話叫“月娘”。一字之差,反映出月亮在閩南人心中的特殊感情。這話怎講?先看這首在海峽兩岸暨香港、澳門幾乎是無人不知無人不曉的閩南童謠《月亮月光光》:

月亮月光光/照入房間門/新被席新帳/要睏新眠床/月亮月光光/照到大廳門/糖仔餅擺桌上/愛吃三色糖……

這首童謠在泉州和晉江,從黃口小兒一直唱到“老貨仔”(老頭子),可謂老少咸宜,百唱不厭。假如人的一生能似這般清清爽爽、活活潑潑地走完,那豈不是“一蓑煙雨任平生”了?然而現實是,當人們回首往事,多少晉江人后背的冷汗一滴滴地滑落!

人,一撇一捺,看似簡單,卻筆筆充滿曲折。須千般耐心,萬般謹慎,方能慎終如始。青山依舊在,幾度夕陽紅。似乎只是一轉頭,晉江人就從《月亮月光光》唱到了《望明月》。《月亮月光光》是童謠,《望明月》是南音,雖說都是寫月亮,卻是一種山水,兩樣心境。且看《望明月》的歌詞:

望明月,如鏡團圓/坐對熏風教人困倦/追想昨夜敘情,杯酒談心/怎料到今旦/誤卻情郎無伴/我芳卿,想伊是嚴慈拘束/奉侍親闈奉侍親闈/伊即不敢把此情戀/聽見叮當聲響/忽然聽見叮當聲響/疑是我心愛人/拔落金釵叩了門環/心慌忙,移步迎接/開門望,寂無蹤/掩身再聽,原來都是風擺銅環/且回步,且回步入書齋/翻身就寢,莫把此雙眼望穿

中秋佳節刣獅表演

《望明月》是閩南地區廣為傳唱的南音曲目,講的是一個少婦獨守空房,想起往日夫妻杯酒歡飲、暢敘幽情的場景,然而現實卻是長期的兩地分離。於是每到中秋夜,少婦隻能一人舉杯對“月娘”,悄悄地把愛人的名兒念,不敢高聲喊。秋風吹得門上的銅環叮當作響,以為是愛人歸來,起身開門,再三眺望,卻是杳無蹤影。隻得返回屋內,一夜輾轉無眠,盯著梁兒把夢繞。就是在這中秋夜,閩南的少婦穿越到北宋,和《聲聲慢》裡的李清照同病相憐,一塊兒守著窗兒黑。

歌,如泣如訴﹔人,獨守空房!從兒童的無憂無慮,到成年的落寞寡歡,中間究竟發生了什麼事,讓一個個閩南的女子突失心愛的丈夫,也讓稚兒自小離開父愛的蔭護?翻開蔡其矯的《南曲》,我們可以從中找到答案:

洞簫的清音是風在竹葉間悲鳴/琵琶斷續的彈奏/是孤雁的哀啼,在流水上/引起陣陣的戰栗/而歌唱者悠長緩慢的歌聲/正訴說著無窮的相思和怨恨/我仿佛聽見了古代閩越謫罪人的疾苦/和蠻荒土地上墾殖者的艱辛/看見了到處是接雲的高山/峻險的道路/孤舟在風浪中覆沒/婦女在深夜中獨坐/生者長別,死者無消息/一次又一次的戰爭,一次又一次的流血……/故鄉呀,你把過去的痛苦遺留在歌中/讓生活在光明中的我們永不忘記

一首《南曲》就是一部閩南人的遷徙史、奮斗史和回憶錄。南音是中原古音樂,被稱為中國文化的活化石,是僅存不多的活態古文化。洞簫聲起,悲從中來,再加上琵琶那種百爪撓心的哀鳴,腦海裡立馬會浮現出晉人南遷的血淚史。“到處是接雲的高山,峻險的道路”,這是我們的先人在西晉時一路南下的艱難求生路。在離海不遠的地方,他們看到一條江,就留了下來,這條江就是晉江。從此,晉江人開始了篳路藍縷的創業歷程,無奈這裡的土地張著血紅的嘴,播下的種子沒收成,一遇到災荒,人反倒被它給吃了。

晉江人看向那片起伏不定的大海,他們把眉頭緊蹙又打開,於是痛下決心拋掉鋤頭,登上了船。

自此,晉江與南洋之間出現“孤舟在風浪中覆沒,婦女在深夜中獨坐”的悲壯現象。這種現象,在宋元以后尤甚。2021年7月25日,由中國申報的文化遺產項目“泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心”順利通過聯合國教科文組織在福州舉行的第44屆世界遺產委員會會議的審議,成功列入《世界遺產名錄》。歷史應該銘記:下南洋的晉江人,為這一世界海洋商貿中心的建立作出了不可磨滅的重要貢獻,付出了數代人難以挽回的親情。據權威媒體報道:“晉江‘人稠山谷瘠’,自古有‘造舟通異域’的創業沖動,促使晉江人逐漸走向海外,‘十戶人家九戶僑’是晉江最大的特色之一。晉江籍華僑、華人多達300萬,是本土人口的3倍,加上百萬外來人員,故有‘海內外500萬晉江人’之說。晉江人遍布世界60多個國家和地區,特別是在東南亞的人數最多。而且涌現出一大批僑領,僅菲律賓就涌現出被菲律賓人尊稱為‘國父’的扶桑·黎剎,‘最高度愛國者’王彬以及‘木材大王’李清泉、‘煙草大王’陳永栽等風雲人物。”

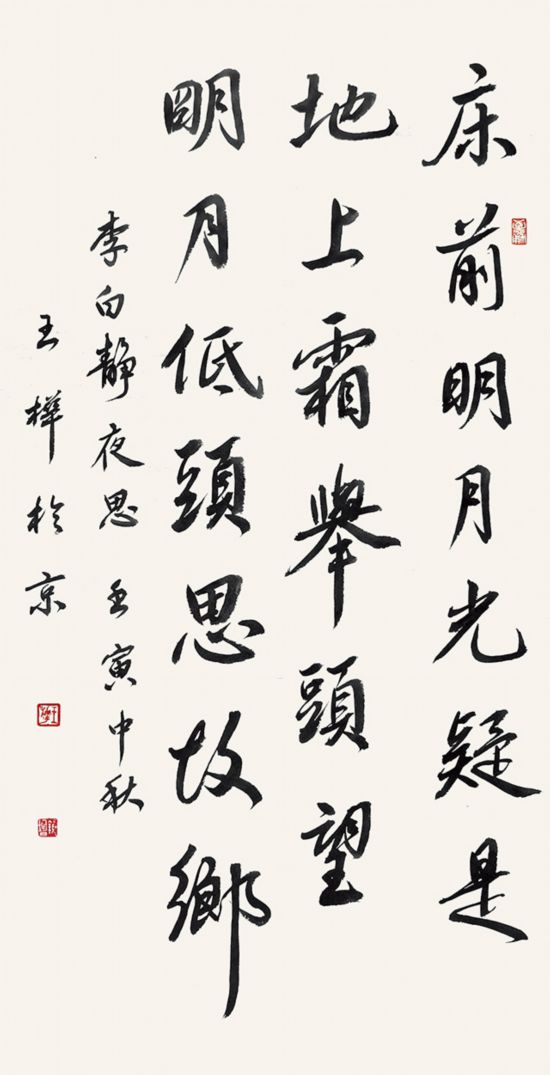

王樺書李白《靜夜思》

晉江籍著名作家許謀清在《五店市聽牆》中說過一句話:“改革開放前,這裡的人再次被捆綁在土地上﹔之后,晉江人的眼圈整整黑了10年,使得這裡發生了天翻地覆的變化。”我想,從蔡其矯的《南曲》可以推測,其實從晉江人的雙腳抽離赤土、登上船下南洋的那刻起,晉江人的眼圈就開始黑了。

思念是一隻靠不到岸的船,起起落落漂在海上,叫兩地分離的晉江人無法平靜、無法合眼。

晉江人管男的叫“打捕”,管女的叫“在戶”,意思是男人在外,女人主內。即使是下南洋,這一習慣仍然沿襲:男人在異國他鄉打拼,女的留在故鄉照顧一家老小。

每到夜晚,晉江人隻能通過遙望空中的那輪明月,寄托夫妻間或父子間或母子間的無盡思念。這種思念,以中秋為最。中華民族對中秋素有難以割舍的感情,蘇東坡在丙辰中秋暢飲到天亮,作《水調歌頭》懷念遠方的弟弟子由就是一個明証。

百裡不同風,千裡不同俗。晉江的中秋有著自己的特點。據乾隆年間的《泉州府志·卷二十·風俗》:“中秋:中秋夜以月餅、番薯、芋魁祭先及神。前一、二日,親友以此相饋。”番薯、芋頭是當時晉江盛產的食物,它們和月餅一起,成為晉江人在中秋節的最愛。據晉江民俗專家徐維耕介紹:約在中秋前一個月,月餅已經制作並包裝出來,以供中秋節送禮、請客和自家食用。到了中秋節這一天,晉江人闔家聚會,大人小孩在自家庭院、園圃、陽台、屋頂或露天公共場所擺上美味的月餅,沏上一壺香茗,對月當歌,邊嘗餅品茗,邊聊天敘舊。舊時的中秋夜,男女各有自己喜愛的活動。晉江婦女愛“拜月”。為了表示對“月娘”的崇拜,幾乎家家戶戶的當家主婦都要擺香案於庭院天井中,陳列時令瓜果和月餅,虔誠祭拜月娘媽,焚香祈祝,祈求稱心如意。男的喜愛“燒塔仔”。這項充滿鄉土氣息和童趣的活動,尤其受到男孩子的歡迎。中秋節前的兩三天,鄉下的孩子們到處拾磚頭瓦片,在曠野中堆成一個圓形的“塔仔”。從農歷八月十四到八月十六連續三天,孩子們每晚都興致勃勃地燒塔仔。那熊熊的火光在月色下輝映,照耀著鄉村的各個角落。孩子們還約著互相參觀,競逐“燒塔仔”的壯觀場面,沉浸在一片歡樂之中。

“人是家鄉的好,月是故鄉的明”。身處海外的晉江華僑,每到中秋夜,就會想起賞月、“燒塔仔”的經歷,一種看不見摸不著的痛就漸漸滲入骨髓。新婚不久便離家赴南洋的晉江“打捕”,會想起與愛人同游泉州筍江的溫馨場景:中秋的三更時分,月光照在筍江橋上,每一個橋坎都能映出一輪皓月﹔而午夜時分,在筍江的粼粼清波中,可見清源和紫帽兩山的倒影。成年的男男女女,有的隱在一隻隻小船上,有的沿江邊手牽手,靜悄悄地游筍江。於是,中秋的筍江是這樣的:皎皎月色、融融江風,步著南音絲竹余韻,三五成群,竊笑私語不停。筍江的月色在水裡一漾一漾,像少女的心,一起一伏。

“狀元插金花”“六杯紅”“遍地錦”……博餅是海內外500萬晉江人的最愛,一直保留至今。5至10人圍成一桌,大小63塊餅,分別代表狀元、榜眼、探花、進士、舉人、秀才,把6顆骰子放在大瓷碗內投擲。博規主要有30款:一秀、二舉、三紅,分別以出現一顆紅四、二顆紅四、三顆紅四為得餅。狀元是以出現四顆紅四點、兩顆紅一點為最高級,稱“狀元插金花”,可獲狀元和兩個對堂共3個大餅,以此類推。博餅的獎品豐儉隨意,重在娛樂。狀元的獎品要在所有的獎品全部拿完后,最后一個最大的狀元博出者方可拿走。晉江人相信,博中狀元的人,一年的運氣總是會特別好。因為博餅能極大地聯絡人們的感情,寄托對未來的美好願望,所以,海內外的晉江人對中秋節格外重視,甚至有“小春節,大中秋”的說法。

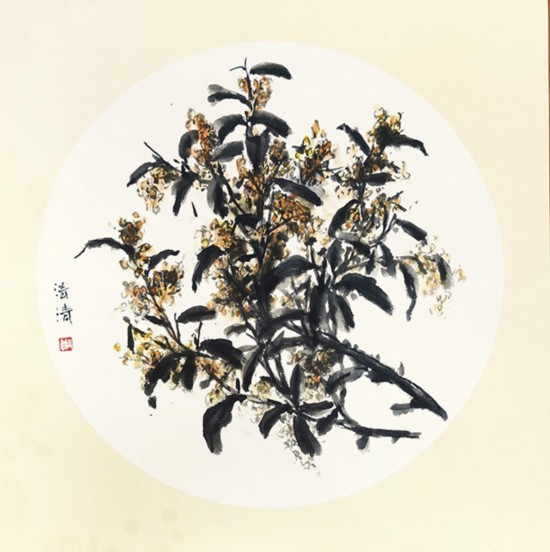

中秋桂花香 國畫/鄭清清

“洋裝雖然穿在身,我心依然是中國心”。海外的華僑們,把對家的想念化成滾滾的長江水,千萬個家的想念匯聚成對祖國的深切的愛。他們深知,沒有國,就沒有家。著名僑領陳祖昌的父親陳明玉在逝世前留下了一紙遺稿:“移根風骨在,何事嘆飄零!”致富后的陳祖昌牢記父親的遺言,數十年持續不斷地支持尚在貧困中的家鄉,直到晉江進入中國縣級市百強前列。在通信不發達的年代裡,海外的晉江人通過僑批(信)向親人傳達消息、寄托親情。“長期努力抗戰,達到最后勝利”——這是抗戰期間由華僑創辦的印刷所專門印制的信箋,當他們在帶有愛國印記的僑批裡講著家長裡短時,更深刻感受到祖國是他們奮斗的力量源泉。“犧牲一切,奮斗到底”,當祖國處於水深火熱的危難中,海外華僑華人第一時間挺身而出,不惜舍棄生命和財富,也要和祖國同生死,共進退。梧林古村落一幢幢裸露的番仔樓背后,都是一個個脫去衣裳、赤膊上陣的晉江華僑。

2013年6月,僑批檔案以其“真實性、唯一性、不可替代性、罕見性和完整性”,入選聯合國教科文組織《世界記憶名錄》。“僑批紙短,家國情長”,梧林僑批館的那句“好好學習,天天向上”的題詞,字字溢滿晉江華僑對祖國和故鄉綿綿不盡的愛和牽挂。

“今夜月明人盡望,不知秋思落誰家”。中秋是每一個晉江華僑的不眠之夜。在捐助國家抗戰的同時,晉江華僑用捐資來填補自己對故鄉和親人那段空白的愛。晉江籍旅澳鄉賢許健康捐贈1.25億元支持溪邊村建設,帶動鄉親一起致富,開創了鄉村振興、共同富裕的新模式、新典范,他說:“安海溪邊村是我出生、長大的地方,實施這個項目是我對家鄉的回饋,同時也詮釋了一個游子的內心世界。”青山一道同雲雨,明月何曾是兩鄉。堅守本土、發家致富的晉江人也不甘落后,紛紛慷慨解囊。2021年12月18日,在安踏集團成立30周年之際,安踏集團創始人丁和木家族投入價值100億元的現金及股票成立“和敏基金會”,用於醫療救助、體育事業、鄉村振興、環境保護等四大領域的公益項目,讓晉江人民的生活環境、生活條件日益改善。2015年,洪忠信同5位英林企業家共同發起成立了“晉江市英林心公益慈善基金會”,在他的帶領下,勁霸公司累計捐助公益慈善金超4億元。

“葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催”。許多晉江人的出發,最后是以回歸的形式劃上句號的。當年的出發有多麼壯懷激烈,如今的回歸就有多麼意氣風發。中秋圓夢,可以在晉江內,也可以在晉江外。出生於泉州晉江的陳德啟先生20多歲跟著父輩一起下南洋,在泰國積累了數十億財富,找到商機之后果斷帶著資金回到國內,僅用15分鐘便決定花2億元買下賀蘭山下的10萬畝荒漠戈壁。他響應國家政策,治理荒漠、植樹造林,前后花費16億元種植葡萄,打造出中國自己的葡萄酒品牌。

中秋,不只是晉江的,更是全國的。“大家好才是真的好”,團結拼搏的晉江人,將對家庭的愛延伸為對民族的愛,完美詮釋中秋的深厚內涵。林曉昌1992年定居澳門,后移居菲律賓。2008年至2012年,他先后成立雲南林昌礦業有限公司和雲南福燊進出口有限公司﹔為幫助雲南南部山區改善辦學條件,10多年來他先后在雲南山區捐資建成7所希望小學,后將善舉延伸到福建和西藏等地。

愛,會生出更多的愛。中秋,不隻有家庭的溫馨,也有異國他鄉的溫情。一位晉江籍母親在印尼發生意外,素未謀面的華僑洪先生為她墊付了1億多印尼盾(相當於人民幣10萬元)的醫藥費,還以醫生的身份協調醫院為其提供最好的治療。在她住院的10多天裡,洪先生及其兄弟姐妹輪流到醫院照看,直到她康復。在異國他鄉的晉江人,都是一家人。

從月亮到“月娘”,體現出晉江人對無私寬厚的母愛的推崇。中秋之夜,晉江的家家戶戶都會虔誠祭拜“月娘”,祈求闔家幸福美滿。這一天的深夜,待大家博餅賞月過后,我總是靜靜地盯著晉江的夜空,等著那個溫柔而善良的披著雲朵的女神出現……