作者簡介:任林舉,中國作家協會全國委員會委員、中國作家協會報告文學委員會委員、中國電力作家協會副主席、中國報告文學學會副會長、吉林省作家協會副主席。

攝影/黃榮欽

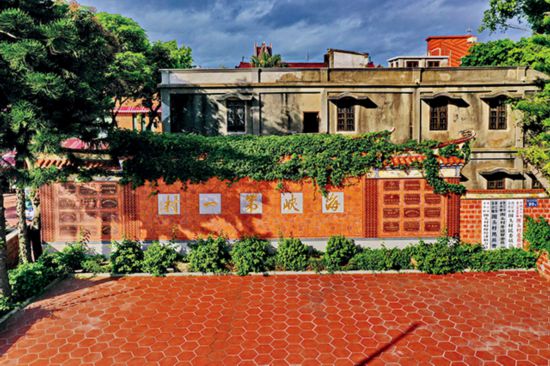

1979年1月1日,在黨的十一屆三中全會閉幕的8天之后,改革開放的春風吹到了福建晉江的圍頭。是日,中央政府正式頒發命令,停止對金門的炮擊,同時,全國人大常委會發表《告台灣同胞書》,持續了20年又4個多月的“八二三”炮戰宣告結束。圍頭,這個素有“海峽第一村”的小村庄,“八二三”炮戰中重要的炮擊點,人們因為再也不用擔心炮彈隨時可能從頭頂呼嘯而來,沉浸在一片歡樂之中。

20年,如一場大夢,突然醒來,人們一時處於手足無措的茫然之中,不知道應該想些什麼或做些什麼。有人仍然沉浸在往昔的驚怵和憂慮之中而不能自拔﹔有人開始憧憬起未來的生活——重建家園,修一座像樣的房子,看地上長出翠綠的新苗,看漁船如梭行駛在一度冷寂的海上……而老主任洪我洲卻望著幾近廢墟的殘垣斷壁,想起了已經逝去多年的老伙伴、老支書洪孝子。

大炮與大炮的“對話”

如果老支書洪孝子能夠活到今天,他一定比別人更加高興,因為隻有他最了解村民們需要什麼,怎樣的日子才是幸福和快樂的好日子。但持續了20多年的兩岸炮擊,讓人們忘記了生活的本來面目。在那種特殊的環境下,以炮彈對炮彈的方式,與對岸展開了激烈的“對話”。那時,村民們幾乎人人都有一個共同的身份——民兵。“八二三”炮戰開始后,總面積僅3平方公裡的圍頭村,共有近6萬發炮彈傾瀉下來,家都炸沒了,還談什麼好日子?

那時,洪孝子也是民兵,他是擔架隊隊長,帶領一個20人的擔架隊,輾轉於東線和西線幾個戰場,哪裡有危險,哪裡有困難,就沖到哪裡,從來不叫苦不叫累,所有人都佩服他是一條硬漢。后來,他被評上了二等功,他說死說活不想要,可是,這個功也不能隨便推來讓去,誰有功給誰才有意義。當時,連部隊帶地方,評上二等功的人也沒幾個。

“八二三”炮戰前后,國家有命令:“支前不講條件,隻要有任務,一切都服從。”可是洪孝子是大隊書記呀,他可從來沒忘記自己的本分。想當初他當書記的時候,就發誓要帶領圍頭人過上好日子。可是,當時圍頭村有900多戶人家、2900多人,光困難戶就有400多戶,什麼叫好日子呢?村民中大部分是漁民,本來日子就不富裕,因為海上有炮火,不能出海,日子就更加難過。村裡的生產沒著落,洪孝子的壓力非常大,常常為此事發愁,唉聲嘆氣。每天午飯時間一到,他就去村裡走走看看,見有揭不開鍋的,就掏出筆打條子,讓那家人去信用社借錢買米下鍋。

討海人有“死五絕六愛哭七”的說法,就是說每年的五月至七月,是最要命的漁業淡季,不想辦法的話,漁民的日子根本就過不下去。憂心忡忡的洪孝子這時來找副手洪我洲:“我們總得想點辦法,搞點副業,讓群眾有口飯吃啊!”

可是,搞什麼呢?看到外鄉燒瓦賣錢,洪孝子也想在圍頭試一試。他將本地的土拿到別人家的瓦窯試燒,果然可以燒瓦,為此他高興了一陣子。可是,細細一想,上級不一定允許搞副業,就算允許,圍頭的土地那麼少,要真燒起瓦來,連土也不夠取呀!他不得不放棄了燒瓦的打算,絞盡腦汁另想辦法。想了幾天幾夜也想不出什麼辦法,這叫一個“山窮水盡”。為此,他急得直哭,那麼剛強的一個硬漢,眼淚嘩嘩地流。洪我洲看他那樣難過,心裡也不好受,但不知道說什麼好,實在找不到什麼辦法安慰他。

想來想去,他想到了一個“不是辦法的辦法”。洪孝子說:“看來我們隻好硬著頭皮、厚著臉皮向國家伸手啦!”於是,他打了個報告給公社,要求補助。他在報告中申訴:“圍頭地處對敵斗爭最前沿,群眾長期受轟炸、炮擊之禍,加上漁業處於淡季,出海往往空網而歸,無所收獲,困難戶幾佔半數……”

這份沉重的申請報告從公社轉到縣裡,從縣裡轉到省裡,從省裡又上報中央,中央終於批下來了:“給圍頭予以長期補助!”洪孝子終於鬆了一口氣,國家沒有忘記圍頭人為國家的擔當和付出!雖然困難戶每人每月所得補助款不多,但那時物價便宜,村民們的困難確實得到了很大的緩解。每當上級放款的時候,洪孝子就盯著大隊的財會,要求把上面撥的每一筆錢,一分不差地發到最困難的群眾手上。其實,洪孝子自己也是困難戶,他天天忙著幫助別人,卻顧不上自己家的事。他父親去世的時候,洪我洲到他家,他的老婆和洪我洲訴苦,家裡連半分錢都沒有。還是洪我洲拍板,通過公社向民政局申請補助300元,才把他父親的喪事辦了。

1959年,洪孝子從圍頭調到公社當武裝部長。他經常下鄉在一線跑,底下的鄉村,他都到過、蹲過點兒。人家招呼他吃飯,他總說吃過了,其實是騙人的,他餓得肚子咕咕叫。為什麼?因為那時誰家都不富裕,吃了人家的口糧,他心裡不安。洪孝子勒緊褲腰帶,走過一村又一村,久而久之,鬧出毛病來了,一查是腸癌。得了那麼重的病,洪孝子還是不停地工作,帶著止痛藥堅持下鄉。他的肚子經常痛得要命,便血,后來實在挺不住了,才住進泉州180部隊醫院。

洪孝子住院期間,洪我洲去看過他好幾次。洪孝子去世后,晉江各公社的武裝部長都來給他抬棺材,從金井抬到圍頭。追悼會那天,圍頭的好多父老鄉親都來送別……

洪孝子並沒有看到自己的願望變成現實。

商品與商品的“對話”

關於海峽兩岸這場曠日持久的“對話”,出生於1961年的洪水平,沒趕上其驚天動地的開場,他錯過了那個至關重要的時間——1958年8月23日。但對於在炮聲中出生的洪水平來說,一切都沒什麼值得大驚小怪的。他一來到這個世界,世界就是那個樣子,整天轟轟隆隆的。因為生在民兵之家,他剛剛三四歲的時候就隨父輩們上了“戰場”,父母和叔叔、姑姑們持槍打靶,槍聲砰砰直響,他不但毫無懼色,還表現得很興奮,跟著一起歡呼。稍大一點兒,他就手拿一根竹竿模仿著大人打靶。大人臥倒他也臥倒,大人閉上一隻眼睛瞄准,他也閉上一隻眼睛瞄准……也難怪他后來無師自通,成了神槍手。

攝影/黃榮欽

然而,當1981年洪水平高中畢業時,國家已經進入改革開放時期,一些遷到外地的村民陸續返回家園,而他需要到外邊的未知世界去闖蕩一下。於是,他隨人去往改革開放的最前沿——深圳。

在深圳,洪水平干得得心應手、順水順風,先是在一家企業打工,很快就憑借超強的悟性和能力,升任中層管理者,拿到了不菲的薪酬。但越是成績突出,他越覺得自己不應該長留此地。雖然“殺出一條血路”的拓荒精神、“三天一層樓”的深圳速度、“時間就是金錢,效率就是生命”的特區理念等給了洪水平極大的啟迪和影響,但他覺得這裡的一切都對,就是地點不對,自己的根基、自己的天空似乎仍在圍頭。就在全國各地越來越多的人涌向深圳的時候,他卻收拾行裝,回到了家鄉圍頭。

此時的圍頭,仍然風平浪靜,市場經濟的大潮還沒有來臨。洪水平暫時繼承了父輩的事業,當起民兵,雖然每月隻有24元補助,他卻把哨所當作保一方平安的陣地,投入了滿腔熱忱。哨所值班最忙的時候,他連妻子分娩也沒顧得上守候,硬是把哨所建設成為全國先進單位。

洪水平帶領民兵值班時,海岸線上的情況已經和以往大不一樣了。以往,由於炮戰的原因,海面上很少有船隻來往,大陸的哨所隻需要觀察圍頭與金門的海面上是否有異常情況,而現在,他們更多的是要觀察圍頭澳裡靠得很近的台灣船隻。民間的來往已經悄然變得密集起來,大有不可阻擋之勢。有一些耐不住壓抑的漁船,其實很早就駛進了圍頭灣。加油的、避風的、易貨的,靠上碼頭,就像進了自己家,現在的“異常情況”和過去的“異常情況”已經完全不是一種概念了。

一天黃昏,洪水平發現有一條台灣漁船突然冒起了濃濃的黑煙,肯定是出了意外。哨所的小船速度慢,直接去救援已經來不及了,洪水平馬上打電話跟海關聯系,請求協助,並向海防部隊做了報告。海關派來了一艘快艇,哨所的5個民兵坐上快艇,快速抵近煙霧繚繞的台灣漁船。民兵們跳上船,和漁民一起奮力滅火。

火被扑滅之后,民兵發現台灣的漁民已經無處棲身了,便護送那些漁員前往邊防工作站休息,與他們聊天,詢問台灣的情況。一樣的鄉音、一樣渴求交流和親近的願望,讓洪水平深受觸動。從那一刻起,洪水平突然有了感覺,他有點兒理解那麼多年兩岸大炮與大炮的“對話”都是在“談”什麼,也看清楚父輩們和自己這代人那麼多年的備戰和戰斗都是為了什麼。原來,一切不過是為了有今天的情景,不過是為了最終的和平、和諧,不過是為了人民能過上沒有憂慮的幸福生活!

攝影/黃榮欽

面對眼前這些人,和自己的關系又豈止書上所說的“一衣帶水”,本來就是血脈相連,可以稱作同胞兄弟的人啊!洪水平想得深刻、動情,於是讓人送開水給那些漁民喝,夜間寒冷,他又把軍大衣借給他們披。台灣的漁民非常感動,后來,悄悄給圍頭哨所送來一面表示衷心感謝的錦旗。

從那天起,洪水平的眼睛裡開始起伏、翻騰著另一片“海”。

海上一天比一天熱鬧起來了。起先,兩岸的漁船在海上相遇,兩船相靠,船幫相貼,僅限於彼此的寒暄、交流。后來圍頭漁民發現金門漁民的裝扮很酷、很實用,看起來也很結實——塑膠的漁衣、高腰的水鞋……就試探著問他們,這漁衣、水鞋要花多少錢。金門漁民看出圍頭漁民眼中流露出的羨慕的光,便很爽快地要當場從身上脫下來相送。圍頭漁民心氣也高啊,哪兒能白要人家的東西呢!於是建議用船上的海產品交換。好啊,以貨易貨,皆大歡喜!

漸漸地,兩岸漁民越來越熟,越來越沒有設防,就在海上互通有無地換起了東西。換來換去換出了甜頭——最初是以魚易貨,金門的漁船每天靠近圍頭的漁船,採購石斑魚、龍蝦、螃蟹等海產品,也採購豬肉、牛肉、羊肉、小麥、花生、香菇、蒜頭等農副產品。后來,圍頭漁民開始用黃金白銀從金門漁民手中換取當時大陸的緊俏貨,從手表、錄放機、電動剃須刀等小家電,一直到鄧麗君、鳳飛飛、費玉清等歌星的原聲帶,貨物的品種和規模不斷擴大,交易地點也一點點從海上移到了岸邊。

1992年初,福建省發現並肯定了這種民間貿易的重大意義,認為這是“以民促官”“以經濟促政治”“以小島(金門)促大島(台灣)”,以民貿促進兩岸開放、互通的有效途徑,正式以省政府專題紀要的形式下發了內部文件,對這種民貿活動加以肯定和支持,並明確要把海上的零星交易,堂堂正正、成規模地引導到岸上來。小小圍頭村成了兩岸民貿的重要現場。

洪水平就是從這時起步,開始了他的創業之旅。當很多人隨著兩岸貿易規模的擴大,匯入貿易洪流並大受其益的時候,洪水平開始琢磨,所有人都去賣東西,東西從哪裡來?這一片繁榮的貿易,如果沒有穩固的實業做支撐,到底能支撐多久?於是他決定走“人無我有”的實業之路。經過一段時間的周密考察,他聯手金門的朋友,合作成立了海峽水產養殖有限公司,引進台灣的養殖技術和經營方式,再把優質的水產品通過小額貿易賣到台灣,一年的收益由小到大,最多時達到幾百萬元的貿易額、200萬元的淨利潤。

洪水平的養殖公司發展得極為迅速,生意紅火,獲利頗豐,幾年下來,就從昔日的神槍手變成了圍頭最早富起來的人之一,他率先拆掉破舊平房,蓋起了樓房,並為自己的新家起了個名字“水平苑”。自此,圍頭村的民房建設進入高潮,規格也越來越高,10年之后,圍頭新建磚石以及框架結構的民房達到400座,兩層以上的樓房有366座。

攝影/黃榮欽

誰都知道,海產品養殖的投入大、風險高,弄好了很快就會有可觀的效益,弄不好卻會血本無歸。以前,因為缺少資金和技術,村民們都不敢投入,現在有洪水平在前邊探路,很多村民開始跟著洪水平蹚起這道深水。在這個領域裡,洪水平先走了一步,積累下成熟的經驗,再加上他為人仗義,有同情心,村裡的很多人都得到過他無私的幫助。一時間,洪水平成了市場經濟背景下的英雄,立在村頭的水平苑也成為村民心中的一個標杆。

情感與情感的“對話”

2006年,圍頭村領導班子改選,洪水平高票當選為村委會主任,也就是村長。

這是村民的意願,但這不是洪水平的意願。在洪水平的意識裡,當村主任就得為村裡想事、辦事,村裡有四五千人,就那麼一點點可憐的資源,吃飯的問題、致富的問題、和諧的問題、民風的問題等,無限的龐雜與煩瑣,無限的敏感與艱難,當了“村官”就意味著要把自己全搭進去。可自己,至少還沒有這個精力上和思想上的准備。自己的養殖場剛剛起步,方興未艾,一分心或一撒手,肯定會受到巨大的影響。

然而,村民期待的目光又令他寢食難安,撒手不干,就是辜負大家的期望,就是一種不負責任,以后怎麼面對這些鄉親?

正當洪水平猶豫不決的時候,父親洪我洲又給他講起老支書洪孝子的故事。這個故事洪水平聽了已經不下十次了,但今天聽和以往的意義卻大不一樣。

故事講完,洪我洲對兒子說:“洪孝子離開我們那麼多年了,大家還在懷念他,為什麼?因為他心裡裝著老百姓啊!咱們圍頭的情況你是知道的,老百姓的日子一直過得很苦!所以,讓老百姓過上好日子,是圍頭村幾代人的願望。我現在還常常夢見洪孝子,在夢裡,他問我,什麼時候圍頭能富起來,老百姓能過上好日子?我告訴他,兩岸的炮聲停了,圍頭的海面平靜了,老百姓的日子已經越過越好了。”

洪水平明白了父親的意願,也明白了一個人究竟怎樣活著才有意義,他似乎也領悟到,有時“當仁不讓”就是最大的擔當。假如這個職務落在一個不負責任的人手裡,不僅村民的事情辦不好,可能連村子裡那點兒可憐的資源也被個人佔了去。那樣,一直都在為國家作貢獻的圍頭人的未來誰來負責?

“干!”洪水平不再猶豫。

洪水平說干,就來個聚精會神、全力以赴。他把自己的生意全部甩給家人,一部分讓大學剛畢業的女兒接管,一部分交給從來沒做過生意的妻子負責,自己則立即著手處理村子裡的事務。

之前沒有介入村裡的事務,對圍頭村一些歷史和現實的問題,洪水平沒有全面、系統的研究。現在,他開始對著夜深人靜的海灣思考這個從來沒有平息過的半島。想來想去,他覺得在這個地域和這一群人之間,似乎有一種非同尋常的氣息在回蕩,但又沒有一個輪廓清晰的靈魂可以捕捉。洪水平發現圍頭這個地方,歷史上一直是一個顯得很散漫和野性的地方,心不齊、不團結是常態,但就是“八二三”炮戰的那幾年,圍頭人有了空前絕后的團結氣氛,大家齊心協力,團結友愛,互相幫助,共渡難關。但緊張的戰時一過,大家又鬆散起來。人心凝聚的時候不正是地域文化之魂流露的時候嘛!洪水平恍然大悟,炮戰時期那種愛國、愛家鄉、同仇敵愾的民兵精神,正是圍頭的文化之魂!過去我們能依靠這英雄的民兵精神戰勝敵人和困難,現在,難道我們就不能依靠這種精神打贏經濟仗,一同奔小康嗎?

圍頭海角 攝影/劉志峰

找到了圍頭的文化靈魂或文化核心之后,他繼續在這個精神維度上擴展、細分,又分解出戰地文化、濱海文化、漁村文化、僑台文化、海絲文化等五大文化體系,圍繞這五大文化體系拓展發展經濟的思路。經過一段時間的調查研究,也經過反復的思考和定位,一個宏偉並貼近圍頭實際的規劃在洪水平的頭腦中形成了。20年,一年一個台階,5年一個跨越,他已經把圍頭未來的樣子,在心裡勾畫得清清楚楚。

規劃實施的這10多年以來,他以一個民兵瞄准靶心的執著,堅定地推進規劃落實,每一年都如期或超額實現了既定目標。現在,時間過半,除了村委會辦公樓依然低矮陳舊,其他的形象目標都已完成。按照洪水平的規劃,20年后,這個“海峽第一村”的面貌將更加清晰靚麗。那時,它就是洪水平所說的:紅色黨建、綠色漁村、藍色海灣、白色沙灘和金色產業。

時間老人總是手握著無限的玄機:偏偏就在那同一個地方,他讓你跌倒,然后又會讓你站起﹔他讓你失去,然后又讓你在未來的某個時間段裡出乎意料地得到。

圍頭“八二三”戰地公園 攝影/劉志峰

在洪水平的積極推動下,圍頭村養老院先於村裡的其他建設項目、先於晉江的其他村子,率先建立,目前已經進入了又一輪的擴建,那些曾經在炮火中九死一生的老兵和老人們,終於得到了國家的照顧,過上了無憂無慮的晚年生活﹔“八二三”戰地公園早在10年前就已成為AAA級紅色旅游景區,這個曾經給圍頭人民帶來巨大苦難的地點,開始了它的補償和回饋。四面八方的人們,成群結隊地來到這裡,借以回望和憑吊歷史,並重溫屬於圍頭人的不幸和榮光。

隨著改革開放力度的加大和兩岸交往的密切,兩岸人民不但通商互惠,情感也在不斷地撞擊出火花,10多年間,陸續有130多個圍頭姑娘嫁到金門、澎湖和台灣。2002年后,更有為數不少的台灣姑娘嫁到圍頭,而這些親緣大多結於圍頭半島和金門島之間,這兩個曾以重炮相擊的舊日“冤家”,如今卻成了情牽血系的“親家”。

為了將難得的緣分和恩情接續和強化下去,2009年,洪水平開始謀劃一個屬於僑台文化板塊中的重要事件,決定通過一項活動定期將這些圍頭的女兒和后代請回來,讓他們記住自己的故鄉、自己的根。想法成熟之后,他立即將舉辦返親節的方案提交圍頭村兩委通過並形成決議。洪水平的行事風格向來雷厲、風風火火,決議一經形成,便開始帶領村委會的年輕人放開手腳張羅起來。

2010年7月底,臨近七夕,一切准備工作就緒,洪水平又帶領村委會一班人,帶著涉台婚姻花名冊,取道金門前往台灣,兵分兩路,由高雄而台南、台中至台北,逐一登門造訪,送上首屆圍頭返親節的請柬。久別故土的圍頭女兒,一聽說政府邀請她們回家過節,個個掩抑不住歡喜和激動之情。她們奔走相告,許下一起返鄉歡度返親節的約定。

洪水平見大家都表示要回圍頭過返親節,十分欣喜。為了進一步擴大影響,他又把舉辦返親節的信息在一些鄉會社團發布。

2010年8月16日是七夕節,天上,牛郎織女暗渡星河,鵲橋相會﹔地上,圍頭島另一場好看的大戲正式開場——130多個“圍頭新娘”偕夫帶子,從台灣返回圍頭,參加一場歡樂而隆重的盛會——首屆海峽兩岸返親節。

至此,這個小小的圍頭村,又為祖國的和平統一大業搭建了一個廣闊的平台。

圍頭返親節每兩年舉辦一次,越辦影響越大,真正成為一座連接大陸和台灣兩岸親情的橋梁。