作者簡介:劉志峰,福建省作家協會一級文學創作,中國作家協會會員。

粘良圖,中國民間文藝家協會會員、福建省作家協會會員。

圍頭示范村 攝影/劉志峰

圍頭村位於福建省晉江市金井鎮圍頭半島最南端,面積僅3平方公裡,卻有常住人口4300多人、外來人口3500多人,而旅居海外及港澳台同胞達萬余人。古稱“圍江”,三面臨海,海岸線長達6500米,南距大金門島僅5.2海裡,有良好的避風港灣和水道,自古是“南北洋舟船往來必泊之地”。因地勢險要,宋代始在此地設立寶蓋寨,歷來為兵家必爭。

新中國成立之初,駐台灣、金門的國民黨軍不時開槍開炮殘殺大陸漁民,破壞沿海村庄,老百姓稱之為“蔣災”。1958年8月23日,中國人民解放軍“萬炮轟金門”,發起震驚中外的“八二三”炮戰,圍頭成為一處突出的前沿陣地。金門向圍頭炮擊數百次,落彈5萬余發,圍頭村幾乎成為一片廢墟。村中老幼撤往二線村庄,學生堅持在防炮洞裡讀書,青壯年則組織成支前民兵,扛彈藥、運物資、救護傷員,作出了杰出貢獻。炮戰后,圍頭民兵中有66人榮立二等功、三等功,7人晉京受表彰。著名作家劉白羽曾到戰地採訪,寫下《美麗的圍頭》,盛贊圍頭人民的英雄氣概。

20世紀80年代,兩岸關系走向緩和。圍頭、金門漁民在海上開展“小三通”,從物物交易逐步發展為小額買賣。“小三通”推動了兩岸“大三通”,由國家投資在圍頭建成10萬噸級綜合碼頭,揭開兩岸通航、通商的新篇章。

在圍頭許多族姓的族譜中,還保存著他們的祖先遷到圍頭或遷往金門、台灣的記錄,証實“兩岸一家親”的血緣關系。隨著兩岸關系“破冰”,金門、台灣的漁船經常到圍頭停靠,民眾往來密切,從探親訪友到談婚論嫁。圍頭與海峽對岸通婚的就有近150家,首開先河的是炮戰時號稱“戰地小老虎”的民兵英雄洪建財的女兒洪雙飛。而前些年,福建向金門供水工程順利竣工,兩岸又實現了通水。

新世紀以來,圍頭村兩委帶領全村群眾持續弘揚“圍江南洋精神”和“八二三炮戰精神”,在實施鄉村振興戰略中大顯身手,清理、發掘、修復歷史遺址,充分利用自然景觀,昔日的戰地建成了生態公園,先后創設海峽兩岸圍頭返親節和閩台鄉村旅游節,為漁村增添了絢爛色彩,將圍頭打造成一處獨具魅力的戰地文化漁村。圍頭村被譽為“海峽第一村”“兩岸通婚第一村”,榮獲全國文明村、全國“一村一品”示范村、全國鄉村特色產業億元村、中國傳統村落、中國最美鄉村、國家級最美漁村和中國鄉村旅游模范村、中國美麗休閑鄉村、全國鄉村旅游重點村等25項國家級稱號,涌現了“全國最美家庭”吳秀梨,“平安之星”吳聰敏,全國鄉村文化和旅游能人、中國鄉村旅游致富帶頭人、福建省勞動模范、福建省國防人物洪水平等一批先進典型,還成立了泉州職業技術大學(圍頭)鄉村振興學院,曾被作為“晉江經驗”的“農村樣板”在央視《新聞聯播》的頭條播出。

走進圍頭,可以遍覽“圍頭十八景”,“看金門、探炮洞、逛古街、泡海水、吃海鮮、抓鮑魚、住民宿、聽故事”,感受圍頭在“生態興村、旅游富村、文化強村、誠信立村、依法治村”路上形成的五大特色文化:紅色遺址、綠色漁村、藍色海灣、白色沙灘、金色產業。

圍頭古街興起於明末清初,至今已有500多年的歷史。自緊鄰圍頭村部的北門至南門全長500米,兩側祠堂家廟、廟宇、番仔樓、古厝及炮戰遺跡群等有歷史價值的傳統建筑得到相應保護,與現代建筑有機融合,形成以古色古香建筑風格為外衣,戰地文化與閩南民俗作內涵,集旅游購物、休閑娛樂為一體的街區。連接著古街的是1萬多平方米的永平古城廣場,是明代永平城遺址和供奉抗倭英雄、“萬軍主帥”邱軍闕聖靈的雄闕殿以及城隍公廟的所在地,場內有邱軍闕的大型雕像和景區配套設施。

圍頭司城又稱“永平城”,“永平”石碑尚存。新立的圍頭城遺址碑文載:“圍頭城,始筑於明洪武二十年(1387),位於圍頭村南端,面臨大海。系江夏侯周德興為抵抗倭寇而建造。周一百六十丈,高一丈八尺,窩鋪四,有南北二門,各建樓,康熙五十六年(1717)重修。是研究晉江海防、商貿、海業歷史之佑証。”圍頭司城與金門同時發祥,並名史冊,為福建東南沿海抗擊倭寇的軍事史跡。

圍頭海港最早都由帆船執行貨運,1922年開始有汽船“泉州號”定期來圍頭轉接旅客及貨物到泉州,之后又有多艘輪船往返於廈門與圍頭之間。而當時泉圍公路亦已開通,“定時汽車,直達石獅泉州,人力車四通八達,閩南一帶僑客商人,南來北往,較為頻繁”。圍頭鄉民考慮到港口缺乏天然屏障,若遇大風則波浪洶涌,船隻很難停靠,舢板接載困難,於是聯合南洋鄉僑在20世紀30年代建成一座鋼筋水泥結構、路面可通車輛、長達百步的現代化碼頭,以供客輪停靠。但隨著中日戰事爆發,海運停滯。日軍佔領金門、廈門后,在廈門成立偽僑務委員會,開放金門浯嶼與圍頭為閩南華僑的出入站口。華僑回國須經日軍搜查,由浯嶼搭帆船到圍頭澳口轉搭舢板船上岸。鄉人回憶:“斯時吾鄉沙灘上人山人海,送往迎來者,扛挑行李者,人力車隊,肩輿轎者,牽驢騎馬,走夫販卒,排攤設肆,扶老攜幼,熙熙攘攘,人聲嘈雜,鬧熱場面,嘆為觀止,鄉人利潤甚大。”光復之后,南洋歸僑甚眾,旅菲華僑為促進家鄉經濟,提倡自購輪船營運,隨即購買“江南輪”恢復圍廈航線,不料一年后江南輪遇風擱淺損壞。之后再租一船,卻因時局緊張,商旅蕭條,未能贏利。1949年正值國內戰爭,交通斷絕,圍頭的航運終告結束。直到改革開放的新時期,圍頭港萬噸級、10萬噸級碼頭相繼建成,開通國際集裝箱航班,圍頭港的歷史才又翻開了新的一頁。

圍頭碼頭 攝影/黃榮欽

圍頭,在歷史上遭受一次又一次劫難,誰來撫平圍頭民眾心中的一道道傷痕,誰能給苦難中的圍頭民眾帶來安寧的希望?歷代顯靈御盜平寇、保護黎民、被視為“和平女神”的媽祖自然贏得人們的信仰,圍頭村人自宋代起就在海邊建了媽祖宮,世世代代敬祀媽祖,遇到危難必定呼喚媽祖救助。他們還將宮前海域南邊的一座小嶼叫作“雞嶼”,將北邊的一座小島叫作“白羊”,正中一處長條形、赭紅色的礁石就叫作“肉石”,視之為天造地設的媽祖供品。還有一塊正對媽祖宮、端方四正、退潮才會露出的礁石稱為“印石”或“媽祖印”,把對面高聳的金門太武山當作媽祖的筆架,宮前一大片灣澳稱為“媽祖裹”,這個“裹”字在閩南語中帶有“懷抱”的意思。早先,媽祖裹南面有一道長長的沙汕,風暴來襲之前,這道沙汕會發出“嗚嗚”的響聲,警示漁民不要輕易出海,所以人們稱它為“哮汕”。沙汕可以擋住西南方的風浪,白羊島可以阻擋西北大風,媽祖裹成了遠近海船天然的避風之所,船舶一進入,波瀾不驚,真的像孩子在母親懷抱中酣睡那樣安穩。舊時宮西北邊有一塊岩石,上面刻著一個狂草的“風”字,相傳是媽祖神筆書寫的鎮風石。宮北面百米處的石坡上刻有“娘娘界址”4個大字,是確定媽祖宮范圍的保護標志。每年農歷三月二十三日媽祖生日前后,海上總有許許多多墨鲗洄游到媽祖澳,黏附在礁石上,任憑海浪沖打不去,以至於身首分離。人們對此感到神奇,稱這一景觀為“墨鲗拜媽祖”。

在宮西北面石坡頂上,有一眼水泉叫作“玉帶泉”。相傳鄭成功抗清的水師駐扎圍頭時,在媽祖澳結了個海寨。一年六月暑天大旱,士兵沒有水吃,又到處尋不到水源,鄭成功焦急地到媽祖宮裡祈禱,得到神示:“玉帶落處,即有甘泉。”於是半信半疑地解下身上的玉帶,揮臂一扔,飛出老遠,落到山坡頂上。說來也奇怪,玉帶落地之處迸出一道石隙,兵士往下一挖,真的有泉水汩汩流出,足供一軍飲用。甘甜的泉水數百年來從沒有干涸過。還有一個傳說:一年冬天,軍中糧食告乏,海寨官兵吃不上飯了。廚子好不容易從倉底掃來一點米,給鄭成功煮了一碗稀粥,鄭成功眼看兵士沒飯吃,怎麼也咽不下去,順手將這碗稀粥倒在海中。哪知道這些米粒竟然變成無數大魚,咕咕叫著,游滿媽祖澳海面。兵士便撈起這魚來煮食,度過了飢饉難關。他們發現這種從未見過的魚肉質鬆軟,氣味如同米粥,便給它取了個名字叫“糜魚”。

相傳施琅將軍當年准備出兵攻打澎湖、台灣,駐水師於圍頭,來宮廟拜謁,求得平安令旗懸挂船頭,艦船出海曾經遭遇風浪而終得平安,將士皆認為是媽祖的庇佑。未克澎湖之前,部將夢見媽祖訴知:“六月二十一日必得澎湖,七月可得台灣。”於是軍心振奮,一戰克捷。凱旋后,施琅特地上疏請封媽祖,朝廷派禮部郎中雅虎到福建致祭,進封媽祖為天后。據史籍記載,當時雅虎到泉州行祭禮的媽祖宮共有3處,“一在府治南德濟門內,一在南門外廠口,一在十五都圍頭”。

圍江老人文化活動中心門前立著一座高206厘米、寬81厘米的花崗岩石碑,碑首橫刻“圍江蓋屋碑記”6個大字,碑面刻正文楷書豎排27行。這是一座反映近代晉南社會狀況,倡導民俗改良的石碑。

民國時期,晉江農村中吸鴉片煙、鄉裡械斗屢見不鮮,加上兵匪官紳的欺壓盤剝,經濟凋敝蕭條。最早發起變革的是廣大愛國華僑。20世紀20年代,他們相率回國投資,建企業、辦農場、修公路、筑碼頭,建造洋樓大厝,並在農村開辦學校、發展教育,成立各種社會團體,提倡新風俗、新習慣。一時間西風東漸,形成很大影響。圍頭最早的社團有成立於1916年的幫助戒除煙癮的去毒社,有成立於1921年的熱心教育、宣傳衛生防病的協進社,有成立於1926年的以保衛鄉裡安寧為主旨的萬勝會,1927年又組織了促進鄉村建設的新民村。

新民村的倡建人為旅菲鄉僑吳清淵等。吳清淵本在菲律賓宿務開辦鞋庄,在同業中頗負聲譽,又熱心公益,秉性和平公正,故鄉僑皆推舉他回鄉調處,以安鄉裡。他發現由於封建陋習盤踞人心,不僅是對外鄉,就是本村之間也引發不少矛盾,最顯著的是大小姓、強弱房之分和迷信風水之說,妨礙了村民的團結和鄉村的發展。經過深思熟慮和充分動員,時任村長的吳清淵召集村中歸僑、各姓房長、萬勝會代表、小學老師近百人開會,議定成立新民村組織,選出各部辦事人員,出台《圍江新民村蓋屋規則》,針對封建勢力、迷信思想予以揭露和針砭,對科學文明、民主思想予以倡導。經民主討論,訂立規則23條。為了支持村中的公益事業,還規定建屋或翻建者須按其建筑規模的大小等次向新民村納款100至600大洋,作為本村教育公益之用。該規則於當年刻碑公布,存為永遠公約。

新民村原借村民房屋為會所,地方太小,大家認為必須新建一座永久的會所,但資金不夠。除了向菲律賓鄉僑求助,吳清淵還自告奮勇前往緬甸仰光向圍頭鄉僑募捐,在村中建起一座西式鋼筋水泥樓房,共3層,下層為戲台,中層為辦事所,上層為會議廳,樓頂正面題匾“新民村”。炮戰時新民村大樓也彈跡斑斑,成了危樓。直至2004年,由旅緬鄉僑捐資重建,將其作為圍江老人文化活動中心。

來圍頭,最值得一看的是“八二三”炮戰遺址及相應的紅色印記。

1958年7月,美國在中東發動侵略戰爭,踞守台灣、金門的“蔣軍”也蠢蠢欲動,叫囂“反攻大陸”。為了打擊敵人的氣焰,毛澤東主席決定對金門國民黨軍給予一次懲罰性的打擊。8月21日夜,中國人民解放軍炮兵在廈門至圍頭一帶隱蔽地布置了459門大炮,完成一切射擊准備。8月23日下午5時30分,前線部隊指揮員一聲令下,我軍炮彈從不同方向朝金門防衛部駐地猛烈射擊,2小時內共發射2.39萬發炮彈,把大小金門打成一片火海,拉開了“八二三”炮戰的序幕。

傍晚,驚魂稍定的國民黨軍組織反擊,他們集中5個重炮連的火力,對我軍部署在圍頭海岸的炮兵150連猛烈轟擊。安業民是150連的一名火炮瞄准手,參戰時年僅20歲﹔他同戰友們密切合作,打得准、打得狠,剛擊中敵方的彈藥庫,又緊盯住海上的蔣軍運輸艦猛打,嚇得護航的美國兵艦掉頭逃竄。正因如此,敵人對於這一處陣地的反擊特別猛烈,一連串炮彈呼嘯著向150連陣地打來,一發燃燒彈在安業民操作的海岸炮旁邊爆炸了,熊熊烈火包圍住大炮,火舌扑到坐在炮位上的他的身上、臉上。為了保護好火炮,他不顧個人安危,堅守在炮位上,飛速轉動方向盤,把炮身轉到掩蔽壕中。陣地上的烈火終於被扑滅了,戰友們將安業民扶下炮位,發現他臉部浮腫,皮膚焦黑,兩眼發紅,眉毛、頭發已被燒光,身上的水兵服被燒得一條條、一塊塊黏在皮肉上。繼續戰斗的命令又下達了,我方的炮火排山倒海地進行還擊。安業民掙脫指導員的阻攔,縱身跳上炮位,繼續向敵人射出一發發炮彈,堅持戰斗40分鐘,直到勝利完成任務,才被戰友們送入戰地醫院。因全身三度燒傷面積達60%,搶救無效,安業民犧牲了。

安業民的英勇事跡和頑強精神,激勵著前線三軍繼續戰斗,並在全國引起巨大反響。朱德委員長親筆題詞:“共產主義戰士安業民永垂不朽!”中共海軍委員會追認他為中共正式黨員。戰斗結束后,戰友們在他們曾經浴血奮戰的地方建起安業民陵園,豎立紀念碑,栽上青鬆翠柏,每年清明節、炮戰紀念日都有大批學生、解放軍戰士以及安業民故鄉的人們到這裡獻花,悼念英雄。

圍頭“八二三”戰地遺址 攝影/劉志峰

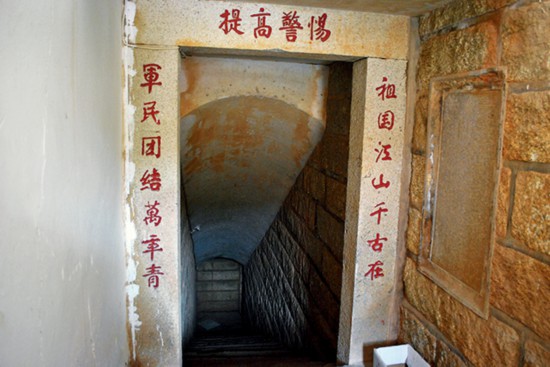

圍頭一號防炮洞 攝影/劉志峰

一號防炮洞是圍頭“八二三”炮戰遺址中的十大防炮洞之一,石頭質式結構,約有200平方米。和平時期,圍頭村在炮洞遺址上建起了1200多平方米的福建省首家村級敬老院,現已改稱“幸福院”,入住老人有本村的,也有來自對岸的。敬老院經常組織老人們開展憶往事、聽南音、唱紅歌、看廣場舞等活動,豐富老人群體的文娛生活。為滿足留守居家老人等特殊群體的生活需求,圍頭民兵十年如一日地為老人定時送餐上門,“安業民女炮兵班”的巾幗志願者紛紛投入敬老愛老的愛心行動中。逢年過節,圍頭村都會送去慰問金和生活必需品,組織體檢,讓老人們感受到黨和政府的溫暖。

毓秀樓 攝影/黃榮欽

緊挨著圍頭村部的毓秀樓,是20世紀30年代旅菲華僑吳天敬修建的雙層小洋樓,佔地2000平方米。建樓所用的鋼筋水泥是從菲律賓運來的,整棟樓採用灰雕、石雕等裝飾工藝,構筑堅固,美觀大方,堪稱中西合璧的建筑典范。由於吳天敬全家住在海外,這裡由族人居住。炮戰發生后,圍頭居民都疏散到后方,毓秀樓成為戰地西線海軍150連的臨時作戰指揮所,裡面還住著幾十名支前的民工。毓秀樓周邊構筑了堅固的地下防炮洞和作戰室,作為防炮、防空的掩體。炮戰一開始,毓秀樓成為射擊的目標,先后有6發炮彈把門亭、圍牆、房頂打穿了幾個大洞。所幸炮彈都沒有爆炸,住在樓裡的人員沒有一個傷亡,而這座彈痕累累的樓房則成了炮戰的歷史見証。

達屋樓是旅菲華僑吳達屋在20世紀30年代建成的一座磚石、鋼筋水泥混筑的三層洋樓,三開間兩落雙面護厝,規模宏大,門牆石柱與室內木作精雕細刻。特別是大門兩旁的石堵雕刻著兩段文字:“世所快意,寧有安居樂業,實良民之自得。追念父業,跋涉勞瘁,始有今日落成。願諸兄弟侄兒共聚堂上歌唱,永作紀念。”“心生樂意,樹立長亭高樓,得自困苦中來者。羨君立志,遠涉重洋,頌君榮耀,冠推閭裡,子孫繼起,大廈告成,樂而為之敘。”體現了華僑熱愛家國、經營家園的一片苦心。抗戰時期,達屋樓曾作為美軍水文情報站駐所,新中國成立后一直是部隊駐所。炮戰時,作為陸軍東線臨時指揮所,達屋樓被多發炮彈擊中,三層樓房打成了二層樓房,成為炮戰歷史的另一處重要見証。

東線和平公園位於圍頭村疏港公路西側,東海灣與金沙灣中間的東清高地陸域地帶,區域面積60畝,保存著6處軍事碉堡遺址,是一個集古今歷史、戰地遺址、人文景觀、濱海風光、涉台文化為一體的紀念性公園。

民族英雄鄭成功收復台灣時在圍頭囤兵處挖掘的水井——“成功井” 攝影/劉志峰

“八二三”戰地公園位於省道308線圍頭路段東側,佔地近30畝。這裡保存著打響“八二三”炮戰第一炮、炮戰主戰場之一的安業民陣地第四號炮位。1960年,該炮位曾擊沉對岸“江字號”軍艦一艘,創造了圍頭軍民合力打下軍艦的首例。這裡還有保護完整的防御作戰系統——四通八達的地下坑道、地面戰壕、碉堡,上下分3層,深20米,長250米。這條鋼筋水泥結構的地下通道,現已配備燈光及仿真的音效裝置,置身其間就可以聽到一聲聲呼嘯的炮聲,看到一陣陣炮火的閃光,從而領略當年炮戰的激烈。坑道上面的炮位,立有安業民烈士的大型塑像。公園裡長滿了相思樹,這是50年前圍頭軍民共同種植的相思林。這種樹的學名叫“台灣相思”,種下它,便是寄托了兩岸早日和平統一的美好願望。在這片林地上,先后留下到圍頭視察訪問的朱德總司令、陳毅元帥等100多位省部級以上首長、將軍的足跡,因而也被譽為“將軍林”,它見証著海峽兩岸從緊張對抗到密切往來的變化過程。公園裡還有一口明代古井,據說跟抗倭英雄戚繼光、民族英雄鄭成功都有關系。

沙灘與海角風光,是圍頭的絕妙勝景。你很難想象,在圍頭海角的同一個地方,既可以觀日出也可以賞日落。這裡還是“神話之鳥”、國家一級保護野生動物中華鳳頭燕鷗等珍貴野生動物的候鳥遷徙通道及棲息繁育地,圍頭村為此成立了全國首支村級保護海上野生動物志願隊,深入踐行人與自然和諧共生的生態文明理念。

圍頭角東南面有一彎長達2000米的沙灘,清晨日出,藍色的大海邊,白皚皚的沙灘迎著朝陽閃閃發光,故而得到“金沙灣”這個美名。這裡沙灘寬廣、海面開闊,背后沙岸綠樹成蔭。附近沒有江河溪流,坡面十分平緩。地下沒有污泥,水質相當潔淨。在對面海中有一列礁石,像是一道隱藏在水下的防波堤,減緩了海灣裡的涌浪暗流,阻擋了會傷人的虎鯊游入,使金沙灣這一片水域波平浪靜。自圍頭村開發鄉村旅游以來,金沙灣成了一處海水浴場,夏秋季節,每日有成千上萬的游客到沙灘上沐浴陽光、在海灣中弄潮沖浪或在礁石間悠閑垂釣、觀賞海景。

圍頭角南面的月亮灣正對著金門島,白色沙灘與藍色大海之間有一片略為平坦的黝黑色礁石,上面有縱橫交錯的白色石英礦脈,看起來就像一副碩大的棋盤,相當奇特。這裡是距離大金門島最近的地方,僅5.2海裡。天氣晴好時,在這裡眺望金門島,可以清楚地看到島上的綠樹、道路和風車,故而吸引著許多游客。有書法家在海邊岩石上留下“極目海天”的題刻。

圍頭新娘文創園位於“八二三”大道西側,佔地15畝,原為青友體育場、文體活動中心,后進一步發展成為兩岸文體交流活動中心。園區內有海峽大通道、鵲橋、金門亭、五洲花果園、澎湖亭、廣山步道、台灣亭、返親走廊、大陸圍頭及海峽驛站等配套設施。平時這裡是村民的休閑娛樂場所,也是圍頭“美麗鄉村游”的休閑項目,為游客提供了不少樂趣,更是圍頭美麗鄉村建設涉台文化的一大亮點——七夕圍頭返親節的主會場。

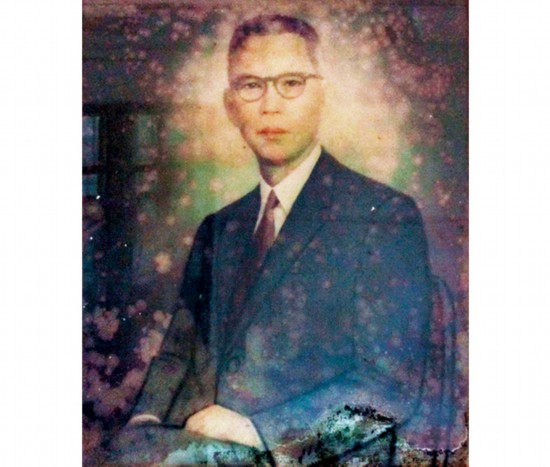

旅菲華僑吳道盛先生致力於扶持家鄉的教育事業(圍頭村供圖)

道盛海峽文化中心始建於1978年,是海外華僑和圍頭人為了紀念著名愛國華僑吳道盛先生而籌資興建的紀念性建筑物,也是目前僅存的吳道盛先生獨資捐建圍江學校的見証點,為圍頭最具標志性的鄉村文體建筑物之一。其所在地是圍江學校,經歷了“八二三”炮戰的洗禮,留下了“用我們的書聲和歌聲壓倒敵人的炮聲”的傳奇故事。道德海峽文化中心是一座富麗堂皇的中式建筑,外形庄嚴宏偉,具有濃厚的海洋文化特色,中心及配套設施佔地面積為1500平方米,建筑面積為2804平方米,座位750個,被泉州市確定為青少年社會教育活動中心和晉江市兒童之家四點鐘學校的重要場所。圍江學校已成為“全國青少年校園足球特色學校”,獲評全國優秀“動感中隊”。

海峽人家建於晉江市海峽水產養殖有限公司內,該公司是一家現代漁業綜合體的國家三星級休閑農業與鄉村旅游企業(園區),創建於1993年,為泉州市首家晉台民間農業開發合作項目,從事海峽兩岸名優魚、蝦、貝、蟹水產苗種的培育與鮑魚海陸輪養,后又從單一養殖生產轉型為休閑漁業綜合體,累計投入建設資金近千萬元。現主推商品為鮑魚、白蝦及各類海產品。近年來,海峽人家主動融入圍頭村鄉村旅游產業鏈,建有鮑魚主題文化園、游客中心、休閑垂釣和燒烤區、漁耕科普走廊、海角一號民宿、伴手禮專櫃、鮑魚採摘體驗區和寶中旅行社,已成為圍頭情緣交流中心和青少年社會教育活動中心校外實踐基地,具有休閑養生、現場研學、閩台民間交流等功能。在此帶動下,目前圍頭全村有漁家樂、民宿等30多家以及星級酒店,形成了“漁業生產+特色產品+鄉村旅游”的“圍頭模式”。

圍頭這個戰地文化漁村,在新時代新征程上,正煥發著更美更靚的文明風姿,譜寫著更多更新的英雄故事,聯結著更濃更深的兩岸情緣。