作者簡介:林璇,中國作家協會會員、中國報告文學學會會員、汕頭市作協顧問、汕頭市報告文學創作委員會主任。多篇作品獲全國、省、市獎。

位於饒平縣海山鎮隆西村的李沛群舊居

汕頭的紅色交通站,仿佛像個神奇的籮筐,裡面盛裝著太多太多的故事。

為講好汕頭革命故事,賡續紅色基因,一個細雨紛飛的日子,我懷著崇敬的心情,踏進位於汕頭老市區海平路97號的“中共中央至中央蘇區秘密交通線汕頭中站舊址陳列館”。這座與其他小樓挨在一起的並不起眼的三層小樓,卻蘊藏了很多驚心動魄的特別故事,記載了中共中央從上海經香港、汕頭、潮州、大埔、永定到達瑞金的曲折歷程。這條交通線擔負著護送干部、轉運物資、傳遞情報等三大主要任務,中國共產黨在上海遭受破壞后,為多位革命先輩經過這條秘密交通線安全進入中央蘇區瑞金,作出了巨大貢獻。

展館裡一幀幀原汁原味的歷史照片、一件件妥善保存的歷史實物、一個個動人心魄的鮮活故事,使我的思緒回到二十世紀三十年代初,真切感受到交通站的重大作用。很多地下交通員機警沉著、毫不畏懼,在土地革命戰爭時期,從1930年到1934年長征前,經由這條秘密交通線進入中央蘇區的領導干部有周恩來、葉劍英、項英、任弼時、何叔衡、劉伯承、蕭勁光、李富春、李克農、聶榮臻、張愛萍、林伯渠、董必武、謝覺哉、李六如、王觀瀾、楊尚昆、陸定一、伍修權、王首道、翟秋白、鄧穎超等兩百多人。

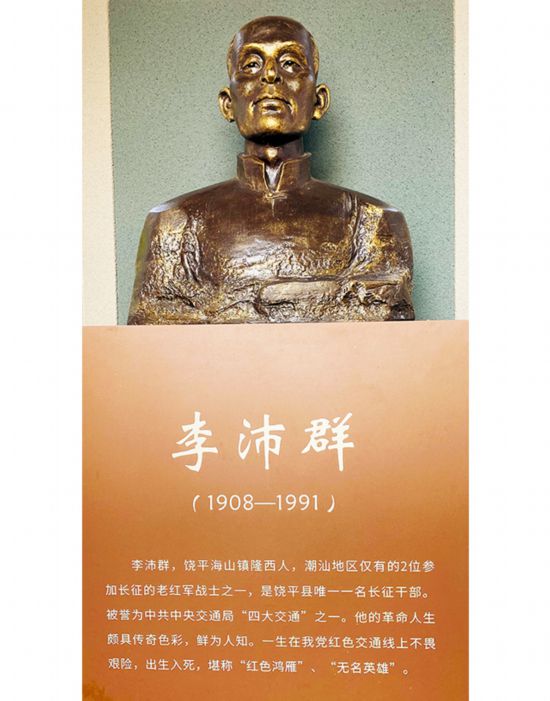

在展出的圖片中,一個地下交通員的名字反復出現,他就是李沛群,紅色交通線閩西交通大站站長。

李沛群,1908年5月出生於饒平縣海山鎮隆西村,全家共有九口人,全靠父親討海為生,擠在兩間不到20平方米的破屋裡。據設在村裡的“長征干部李沛群紀念館”的圖說以及李沛群的侄孫李大譜、李大邦的介紹,李沛群自幼酷愛讀書,卻因家境貧寒交不起學費,他家附近有個李氏私塾,他常常站在門外如飢似渴地恭聽,邊放牛邊以沙灘為紙、以樹枝為筆,反復練習,竟然全部記下來。隔天他去私塾遇到先生提問,別的孩子都答不出來,他卻對答如流,私塾先生李卯甚為感動,很疼愛這個聰明好學、記憶力超強的苦孩子,破例免費讓他入讀。

13歲時,村裡一位做革命工作的族叔看中了這個機智勇敢、意志堅強且捱得苦的侄兒,在征得李沛群父母的同意后,把他帶出海島到汕頭做工謀生。一切都是那麼新鮮,少年李沛群感到外面的世界正在發生強烈的變化,他在磨練中迅速成長。15歲時,他被送到廣州,投身於革命洪流,參加省港大罷工和廣州起義。1926年,年僅18歲的他加入了中國共產黨。1928年,他開始了地下交通員的工作生涯。枯燥而嚴酷的地下工作,練就了他沉著冷靜、機警敏捷的品德和沉默寡言、忠誠守紀的性格。

閩西地下交通大站站長李沛群

1930年10月,他被組織任命為閩西交通大站站長,其時,清瘦而精干的他正值青春年華,年僅22歲。

1932年1月,春寒料峭,閩西大站的電話響起來:“李沛群,你立即到汕頭護送從上海來的‘表姐’到中央蘇區!”

李沛群知道,出於保密的需要,護送干部時都是不交代姓名和職務的,即便知道,也決不允許告訴別人。

長期的地下交通工作經驗使他意識到這是重要人物。他立即從永定奔向汕頭,在海平路的華富電料行(實為地下交通站)和汕頭交通站站長陳彭年接上頭。

兩天后的晚上,陳彭年帶著李沛群來到金陵旅館,去與護送的干部接頭見面。一進門,李沛群見到鄧穎超,快步上前握住她的手:“要護送的領導就是您吶!”原來,他在廣州做地下工作時已和鄧穎超見過面,大革命時期,鄧穎超是廣東省婦女解放協會的負責人。這次同時護送的人還有項英的妹妹項德芬及其丈夫余長生。

大家一起商量了一套縝密的行動計劃,包括從汕頭到蘇區所要經過的路線以及裝束衣著、稱呼等細節,都一一細細斟酌。

李沛群說:“我裝扮成生意人,和大姐以表姐弟相稱,大姐以到客家地方找做生意的丈夫為由,裝束為潮汕平民百姓。還有,汕頭至潮安的火車座位分為三等,頭等一般是達官貴人坐的,過於顯眼﹔二等也少人坐,三等車廂雖嘈雜,倒方便蒙混過關。”

大家都點頭認可。

鄧大姐會說廣州話,就叫李沛群為“細佬”,即細弟。

李沛群接著說:“這一路以客家山區為主,檢查關卡繁多,為方便對話,能否派位會說客家話的交通員一起前往?”

“沒問題,就派黃華去,這個小伙子才16歲,十分機靈!”陳彭年說。

商議妥當,約定翌日上午八點在汕頭火車站匯合。

是日,鄧穎超穿著潮汕婦女的衣服,頭上盤了個髻,插著一個發夾,儼然中年商人大嫂的模樣,李沛群也是生意人打扮。一行五人坐上開往潮安的火車。

一路上,被查問了幾次,都沒有破綻,平安無事。在潮安火車站下車后,李沛群帶著大家到湘子橋渡口,准備搭乘電船到大埔三河壩。誰知冒出個警察,他喝道:“把皮箱放下,打開,還有衫包,都打開!”

李沛群不慌不忙地問:“怎麼啦?”

“檢查!”

“橋頭要檢查,上船也要檢查,不知道你們要檢查什麼?”

“少廢話,快打開!”

李沛群心中有數,示意黃華打開行李。警察翻了個底朝天,把各人衣袋也摸了個遍,沒發現可疑的東西,就放行了。

三個多小時后,一行人抵達三河壩。按這個速度,到黃昏可抵達大埔。

轉運到中央蘇區的印刷機

進入大埔時,天降大雨,江面上霧氣繚繞,碼頭上停靠著很多小船,李沛群仔細辨認,看到有一艘船的桅杆上挂著一頂竹笠,這是事先約定好的標志,便上前對暗號。准確無誤——這是大埔青溪交通中站派來接應的船,他們已在此等候多時了。

正當李沛群挽著鄧穎超准備登船時,突然岸上出現了國民黨巡邏兵,大聲喝問:“你們是什麼人?要去哪裡?靠岸檢查!”

“我們要去永定找在那裡做生意的表姐夫,順便購些山貨,這是表姐。”黃華用客家話不慌不忙地大聲說。

“去永定為什麼不上茶陽碼頭?”

“上茶陽需再雇船,要花錢花時間,剛好老伯小船劃來,招我們上船。”

“是呀,混碗飯吃!”

“不上碼頭,就是做賊心虛,故意躲避檢查!”

“老總,我們這一路過來,已經被查多次了。船上隻有乘客,並無貨物,老總若不信,就上船看看。”

怎麼辦?

李沛群觀察到這些人雖大聲吼著,但雷聲大雨點小。

“莫非是想敲詐點外快?”他思忖著。

他示意黃華向為首的巡邏兵塞個銀元:“一點小意思。”

那人接后手一揮,放行了。

就這樣隨機應變,一站過了又一站,一關過了又一關。

到達青溪時,天已漆黑,下一站便是多寶坑。一行人這一路實在是太累了,准備夜宿多寶坑,吃口熱飯睡上一覺,次日天明出發到虎崗,然后由閩西大站武裝手槍隊護送鄧穎超進入中央蘇區。

李沛群是個穩妥又機智的人,為保証萬無一失,他派黃華先去探路。

少頃,黃華帶著多寶坑接頭戶鄒日祥的妻子江崔英氣喘吁吁地趕回來,著急地說:“多寶坑不能去!”

“我發現來了不少陌生便衣,估計是截獲了中央同志要來的情報,派人搜查抓捕!”江崔英氣喘吁吁地說。

“中共中央地下交通線”示意圖

李沛群敏捷地覺察到此地很危險,不可久留,須連夜越過伯公凹山林!

伯公凹,山峻嶺峭,荊棘叢生,白天越嶺翻山都險象環生,何況是黑夜,而且帶的還是女同志!李沛群暗暗擔憂。

趕快行動!不能有片刻猶豫。

李沛群把人員分成兩個小組,他自己帶著鄧穎超。

他睜大眼睛,小心翼翼,深一腳淺一腳地向黑壓壓的山岩探索攀登,千辛萬苦爬上山頂。

本文作者(中)參觀“長征干部李沛群紀念館”並採訪其侄孫李大譜和李大邦

但上山容易下山難,坡陡山滑,下山時,他緊緊拉住鄧穎超的手。突然,鄧穎超一腳踏空,整個人懸空著,下面就是黑洞洞的深谷!說時遲,那時快,李沛群用盡全身力氣,硬是把她拽了上來!

鄧穎超脫險了,兩個人的手、腳都磨得血肉模糊,殷紅的鮮血直流……

天亮前,一行人終於連滾帶爬越過伯公凹,武裝手槍隊也及時趕來。

雖然一個個渾身污泥、血跡斑斑、又餓又累,但大家以堅強的意志和機警的智慧,成功應對無休止的檢查和盤問,穿越了漫漫數千裡路!

李沛群把鄧穎超等三人安全地交給了武裝手槍隊,鄧穎超和李沛群握別,千言萬語化為舒心的微笑……

到達蘇區后,鄧穎超被任命為中共蘇區中央局秘書長,在反擊國民黨軍對中央蘇區的第四、第五次“圍剿”和黨內王明“左”傾路線斗爭中,她與丈夫周恩來同甘共苦,並肩作戰。

李沛群則繼續堅守、戰斗在黨的地下交通線上,安全護送了一位又一位中央領導同志到中央蘇區。

此外,他還為蘇區運送了大批物資,如印刷機、電器、軍械、縫紉機、布匹、紙張、黃金、藥品、食鹽等。

1934年10月,李沛群參加了舉世聞名的兩萬五千裡長征,是潮汕干部參加長征僅有的兩位同志中之一。在抗日戰爭和解放戰爭中,他出生入死,長期戰斗在黨的紅色交通線上。新中國成立后,他擔任廣東省勞動局、廣東省農業機械廳辦公室副主任。為了革命工作,他把個人家庭放在一邊,四十多歲才結婚,生有一個女兒。雖然長期積勞成疾,百病纏身,但他的心依然澎湃,兢兢業業做好黨內外的工作。1983年7月,李沛群離休,離休后的他撰寫了幾十萬字的革命回憶錄,極力搶救黨史資料。他還接待來自全國各地的從事黨史、軍史、工人運動史的研究人員,應邀到學校等單位宣講革命故事等。

歲月的滄桑悄悄在他的臉上、頭發裡踩出一道道細密的痕跡,白了青發,黑了紅顏。1991年6月23日,他終於合上了疲憊的雙眼,享年83歲。

汕頭紅色交通站留下了很多李沛群式的難以忘懷的故事,這是不可多得的精神財富。潮汕人民以堅挺的脊梁,支持黨中央從上海轉移到瑞金,后揮師長征,南北殲敵,進而解放全中國,走向勝利,走向世界!