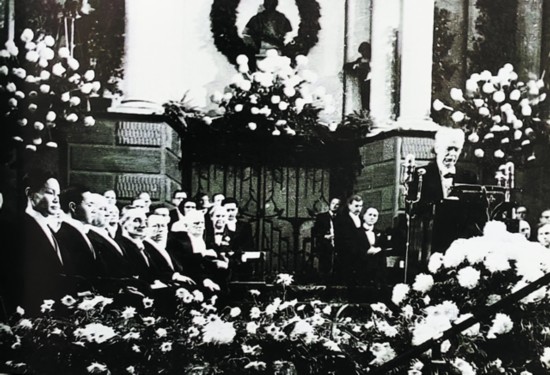

2001年2月16日,楊振寧在利雅得的費瑟國王國際獎頒獎典禮上演講(選自《楊振寧傳》)

我看過一篇新聞報道,獲得2019年“求是杰出科學家獎”的清華大學教授顏寧在領獎時,首先向在座的物理學家楊振寧先生致敬,她說自己能夠見到楊先生,感到十分激動:“可能我畢生都沒有辦法達到楊先生在科學上的高度,但楊先生讓我知道了華人能夠在科學上到達一個什麼樣的高度,這對科研工作者來說,就是一種激勵。”

許多人都在為顏寧教授“點贊”,認同其所說。2000年,《自然》雜志評選了近千年來對世界影響最大的20位物理學家,楊振寧名列其中。有朋友問我:除了諾貝爾物理學獎,楊振寧還有什麼科學成就?他對中國做出過什麼貢獻?

我覺得,首先就不應該提“除了諾貝爾物理學獎”,這是為什麼呢?1956年,楊振寧攜手李政道共同發表論文,推翻了物理學的中心信息之一——宇稱守恆基本粒子和它們的鏡像的表現是完全相同的。1957年,他與李政道因共同提出宇稱不守恆理論而獲得諾貝爾物理學獎。嚴格意義上講,這是中國人第一次獲得諾貝爾獎,如此振奮中國人精神的事情,怎麼能排除在外呢?

若論楊振寧的學術成就,那麼,諾貝爾物理學獎隻能算其人生的風景之一了,早有學者總結出楊振寧在規范場理論、宇稱不守恆理論、統計力學、高溫超導等領域取得了十多個具有開創性的世界級科研成果。如:1954年,楊振寧和米爾斯(Mills)提出非阿貝爾規范場(即楊-米爾斯規范場)的理論結構,被普遍認為是20世紀后半葉基礎物理學的總成就,同時把物理與數學的關系推進到一個新的水准。又如:楊-巴克斯特(Yang-Baxter)方程,1967年,楊振寧發現1維δ函數排斥勢中的費米子量子多體問題可以轉化為一個矩陣方程﹔由於1972年巴克斯特在另一個問題中也發現這個方程,后來這個方程被稱為“楊-巴克斯特方程”。多年后人們發現,楊-巴克斯特方程在數學和物理中都是極其重要的,它與扭結理論、辮子群、Hopf代數乃至弦理論有著相當密切的關系。楊振寧當年討論的1維費米子問題,后來在冷原子的實驗研究中顯得非常重要,而他在文中發明的嵌套Bethe假設方法,次年被Lieb和伍法岳用來解出了1維Hubbard模型。Hubbard模型后來成為高溫超導的很多理論研究的基礎。1994年,美國富蘭克林學會在向楊振寧頒授“鮑爾獎”時指出,楊振寧的規范場所建立的理論模型,“已經排列在牛頓、麥克斯韋和愛因斯坦的工作之列,並肯定會對未來幾代人產生相類似的影響”。鄧稼先也說過:“如果不是諾貝爾獎規定每個人隻能在同一個領域獲一次獎的話,楊振寧應該再獲一次諾貝爾獎。YANG-Mills場(楊-米爾斯理論),就是規范場,他在這方面造詣非常高。”美國物理學家、諾貝爾獎獲得者賽格瑞評價楊振寧是“全世界幾十年來可以算為全才的三個理論物理學家之一”。世界著名理論物理學家戴森則認為,楊振寧是繼愛因斯坦和狄拉克之后,為20世紀物理學樹立風格的一代大師。凡此種種,完全能夠証明,縱然沒有諾貝爾獎出現,楊振寧依然是科學領域泰山北斗級別的人物。

楊振寧在獲得諾貝爾獎致辭時說:“我深深察覺到一樁事實:在廣義上說,我是中華文化和西方文化的產物,既是雙方和諧的產物,又是雙方沖突的產物,我願意說我既以我的中國傳統為驕傲,同樣的,我又專心致於現代科學。”楊振寧站在世界級的殿堂,向全世界發出自信的中國聲音。

1957年12月10日,楊振寧在諾貝爾獎發獎典禮上

清華大學高等研究院原院長聶華桐認為,楊振寧是牢記根本的一個人,他對中國擁有非常深厚的感情。多年密切相處的經歷,使聶華桐深深感到楊振寧對中國的關心,他在關心中國人的生活是不是在改善,關心中國的科學技術是不是在朝著正確的方向發展,關心中國的科研人才培養,關心中國的命運與前途。對於在美國學習、搞研究的中國人,他都盡可能給予扶持和幫助,“這種血濃於水的感情,對中國的那種骨肉之情,我是深深感受到了的”。

大哉斯言!留意一下楊振寧的生涯,很快就會發現那數不勝數的事情,大多都與中國的科技、教育發展相關:

《中國大百科全書》物理學卷記載:“楊振寧於1971年夏訪問中華人民共和國,是美籍知名學者訪問新中國的第一人。”周恩來總理在會見楊振寧時,請他就中國的教育、科研提出意見和建議,楊振寧直抒己見。回到美國后,楊振寧在美國的不少城市舉行演講,借此宣傳新中國的形勢,許多美國人受其影響,開始對中國持友好態度,願意同中國更為親近﹔一些美籍華人學者也紛紛回國探訪,為祖國的科技教育事業獻計獻策。

上世紀70年代初,日本打著所謂《美日安保條約》的旗號侵佔釣魚島。楊振寧在“保釣”學生中發表題為《我對中華人民共和國的印象》的演講。當年台灣赴美留學生寫回憶錄時,談到楊振寧在“保釣運動”中的影響力,他用實際行動征服了許多台灣學生。1971年10月,楊振寧在美國參議院外交關系委員會舉行的“歸還沖繩協定”聽証會上作証,他從歷史、地理和現實的角度,全面講述了釣魚島是中國領土的事實。時隔30多年后的2004年7月17日,楊振寧在北京大學向1200多名來京參加“全國台聯2004年台胞青年夏令營”的台灣學子發表演講。當講到“七七事變”后的經歷時,楊振寧動情地對他們說:“哪位如果再到北京來參觀,我建議你們到盧溝橋去看看,因為盧溝橋是日本人攻打華北放第一槍的地方。”

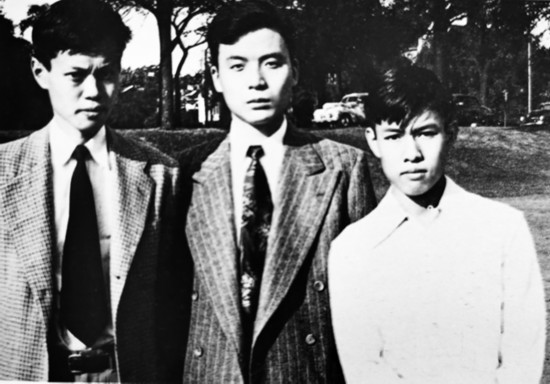

1949年,楊振寧(左)鄧稼先(中)楊振平(右)於芝加哥大學 (選自《楊振寧文集》)

繼1971年夏訪問中國,1975年,楊振寧再度來華,他向周恩來總理建議引進《科學美國人》中文版版權,這也是我國第一本版權合作的期刊,即《環球科學》前身。1981年,楊振寧在美國石溪分校設立“CEEC獎金”,從美國和香港募集資金,專門支持中國各大學與研究所的科研人員到石溪做訪問學者。1983年,楊振寧在香港發起創立中山大學高等學術研究中心基金會,基金會運營的24年中,資助金額累計達2000多萬元港幣,資助研究項目達數百個,一批中青年學者由此脫穎而出。1986年,楊振寧應美籍華裔學者陳省身之邀,在南開大學數學所建立理論物理研究室,研究室開展了一系列卓有成效的研究工作。中國科學院院士龍以明說,理論物理研究室為我國科學事業的發展作出了重要貢獻,這與楊振寧的指導和幫助是分不開的。

1997年,清華大學校長王大中與楊振寧在多次磋商后,決定根據普林斯頓高等研究院的經驗,成立清華大學高等研究中心,致力於將它打造成一個高水平的純學術性單位(2009年,清華大學高等研究中心更名為清華大學高等研究院)。親自出任清華大學高等研究中心榮譽主任的楊振寧,先后為清華大學在香港、美國設立了基金會,募集了巨額的辦學資金。他還不斷召喚全球各地的科學家來中國發展,其中最典型的代表是姚期智,他是“圖靈獎”得主,在楊振寧的招募下,來到清華大學創建了“姚班”,“姚班”為中國培養了大量的計算機人才。物理學家吳曉剛,數學家張守武等人也先后回國任教。2000年10月29日,正在南京大學進行學術訪問的楊振寧,捐資50萬元在該校設立“楊振寧獎學金”,以獎勵具有創新能力和科研能力,尤其是家境貧寒的優秀本科生﹔同年,楊振寧在香港中文大學成立了“楊振寧獎學金”,以表彰成績優異的學生。2003年底,楊振寧回中國定居。次年,清華大學設立“楊振寧講座基金”,用於聘請國際著名教授及杰出年輕學者來清華大學高等研究中心進行科學研究,翁征宇教授成為首位“楊振寧講座教授”……

1971年,楊振寧於北京人民大會堂與周恩來總理握手

2015年4月1日,楊振寧放棄美國國籍,成為中國公民。他在《歸根》一詩中寫道:

昔負千尋質,高臨九仞峰。深究對稱意,膽識雲霄沖。神州新天換,故園使命重。學子凌雲志,我當指路鬆。千古三旋律,循循談笑中。耄耋新事業,東籬歸根翁。

當年,毛澤東主席接見楊振寧時說:“在我年輕的時候,也希望對科學有所貢獻,后來沒做到,但很高興你對科學作出了貢獻。”楊振寧對中國的貢獻不僅僅是在科學領域,從上述挂一漏萬的事跡羅列中,我們足以感覺到他懷有一顆偉大的中國心。