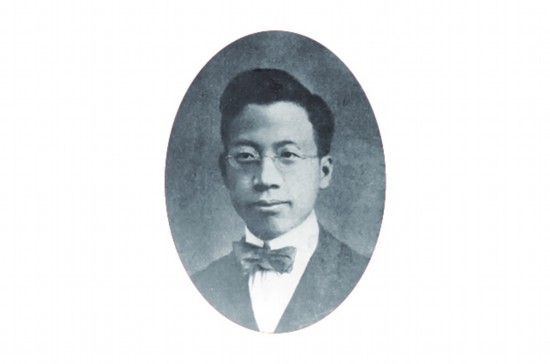

考取公費留學生

1909年,竺可楨考入唐山路礦學堂,學習土木工程。這一次,竺可楨離開浙江紹興縣東關鎮巴家台門的家,途經數千裡,北上求學,他乘輪船從上海到天津,然后轉乘火車到達唐山。路礦學堂裡的自然科學課程都是由外國教師用英語教授的。竺可楨本想從這些洋老師的身上多學點知識,沒想到這些老師大多十分傲慢。在課堂上,老師不叫學生的姓名而是直接喊學號。竺可楨覺得這是對中國學生的不尊重,他心裡想著:如果他們這樣喊自己,那我也要有所行動。

不久后的一次課上,英國教師出了一道題,請中國學生回答。他喊道:“227!”這是竺可楨的學號,竺可楨雖然聽見了,但他紋絲不動。那位英國教師提高聲音再喊了一遍,竺可楨還是像沒聽見,只是用眼睛盯著講台上的英國教師。其他的學生有的竊竊私語,有的捂著嘴笑。那位教師已經意識到了自己喊學號的方式出了問題,但是慣性和維護自己尊嚴的心理促使他又喊了一遍竺可楨的學號,但這一次喊“227”號時,口氣已不再強硬。竺可楨這時才站起來用標准、流暢的英語准確地回答了老師的問題。最后竺可楨還說:“對不起,老師,我有自己的名字,我希望您能喊我的名字!”竺可楨的話引來了全班學員的掌聲,英國教師也感覺到自己做得不對。在以后的上課過程中,很多外國教師都不再喊學生的學號,而是禮貌地喊學生的姓名了。

就在竺可楨就讀唐山路礦學堂的時候,美國國會通過了一項法案,退還部分“庚子賠款”用於發展文化教育事業,中國將利用“庚子賠款”向美國派遣公費留學生。1909年,第一批留學生已經順利赴美學習,第二批留學生的選派工作也即將開始。1910年春,學部正式發布了通知,選派留學生。招考的標准十分嚴格,各地共有1000多名考生參加,競爭十分激烈。考試的科目也很多,既有英文,又有德文、法文、拉丁文、希臘史、物理、化學、生物等科目。竺可楨根據自己的學習情況,對考前的復習進行了全面細致的安排。

7月21日是首場考試,上午考中文論說,下午考英文論說。竺可楨早早地來到考場,順利冷靜地做完了考題,感覺還不錯。按照規定,隻有這兩門考試通過,才有資格參加其他科目的考試。7月25日是首場考試放榜的日子,一共錄取了272名,竺可楨榜上有名。他心裡非常開心,但很快就平靜下來准備其他科目的考試。在接下來整整三天的時間裡,竺可楨都在考場上全力奮戰,直到考試結束,他才鬆了一口氣。

發榜的日子終於到了,竺可楨擠在人群裡抬頭看榜:第28名——竺可楨,一共70人獲得了公費留學美國的機會。

在去美國之前,竺可楨又回到了東關鎮,看望了已經年邁的父親,又在母親的墳上獻了一束野花。帶著故鄉親人的囑托,帶著對祖國的深深依戀,竺可楨同其他的留美學生一起從上海乘海輪橫渡太平洋,來到了美國舊金山。在海輪上,竺可楨揮著手向祖國母親告別:“別了,祖國!別了,親人!”這一去,就是整整八年的時間!

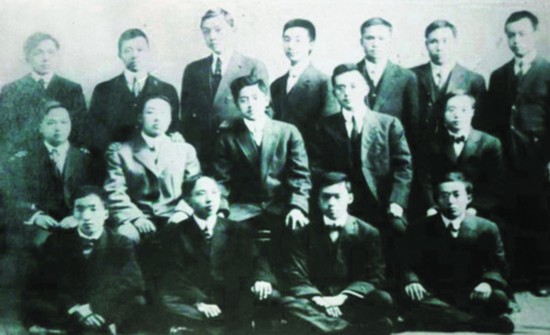

1910年,第二批“庚款生”於北京合影,站立者第一排左五為竺可楨,第三排左一為胡適

中國的留學生們乘坐的“中國號”海輪停泊在舊金山,這是一座美麗的海濱城市。竺可楨和其他的學生在這裡稍事休整之后,又坐上火車,橫越北美大陸,前往首都華盛頓。在火車上,竺可楨的眼睛一直盯著窗外的景色,美國西部地區干旱、荒涼,滿眼都是崎嶇的山地和干燥的沙漠﹔東部地區濕潤、富庶,既有開闊的草原風光,又有秀美的茂密森林。從西往東,景色越來越好,人口也越來越多。竺可楨在觀賞風景的同時,也在心裡暗暗對比著中美兩國氣候條件的差異,期盼著能在這裡學習更多的知識。他們終於到達了華盛頓。可是,竺可楨等一行求學心切,他們在華盛頓只是簡單地觀賞了一下市容,就又登上火車,趕往他們此行的目的地——伊利諾伊大學。

伊利諾伊大學創建於1867年,是美國伊利諾伊州公立大學系統,也是美國最具影響力的公立大學系統之一,在全世界享有盛譽。大學創立之初,學校隻有50名學生、3名教員。現在,這裡已成為擁有上萬人就讀的高等學府。伊利諾伊大學與中國有著特殊的關系,在竺可楨考上公費留學生之前,當時的校長愛德蒙·詹姆斯就致信美國總統西奧多·羅斯福,建議將“庚子賠款”用於發展中國的教育事業,后來發展為“庚子賠款”獎學金,諸多的中國學生包括竺可楨都借此得以留美深造。在1911-1920年間,伊利諾伊大學收留和培養了多達三成的留美中國學生,是對中國學生最友好的美國大學之一。伊利諾伊大學坐落於小城尚佩思,這裡的景色迷人,碧綠的田野讓竺可楨想起了江南水鄉的風光。學校內部的教學設施齊全,師資力量雄厚,圖書館裡的藏書也非常豐富。這些都讓竺可楨感覺非常滿意。

竺可楨辦好入學手續后,就開始了正式的留學生活。他的英語基礎好,很快就適應了課堂上的全英文教學。在生活上,竺可楨也過得很順心。作為公費留學生,他每月有60美元的獎學金,經濟方面非常充裕,除了每月付給房東3.5美元的膳食費,其他的消費都比較少。竺可楨每個月通常都隻拿出20美元左右使用,其他40美元都存入銀行。

竺可楨在伊利諾伊大學的學習生活既緊張又十分愉快,一年的時間很快就過去了,他感覺自己學習了很多在國內學不到的知識,他想的是怎樣把現在學到的東西帶回自己的祖國,去幫助自己的父老鄉親。

心系祖國

新學期開始之后,竺可楨對這裡的學習生活早已完全適應。除了正常的學習,他還積極地閱讀書籍、報紙,豐富知識儲備。同時,他還同其他的留學生進行一些社會交流,參加學生會組織的各種活動。

1911年10月12日課后,竺可楨正在閱讀他平時最喜歡的《美國科學》,這時候,一位同學拿著一份報紙沖進了教室,興奮地叫著:“快來看,同學們!有好消息!武昌爆發起義了!”10月10日,在湖北武昌發生的一場旨在推翻清朝統治的起義,也是辛亥革命的開端。“新軍工程第八營的革命黨人打響了武昌起義的第一槍”“武昌起義成功了,清王朝的封建統治就要結束了!”這位同學大聲地朗讀著中國革命的每一條報道,每個留學生都在聚精會神地聽著,竺可楨流下了激動的淚水。此刻,每一個中國留學生的心都緊緊地連在了一起,他們都在為祖國的進步而滿心歡喜。

武昌起義勝利后的短短兩個月內,湖南、廣東等15個省紛紛脫離清政府宣布獨立。1912年1月1日,中華民國臨時政府在南京成立,孫中山被推舉為中華民國臨時大總統。1912年2月12日,清帝溥儀退位,清朝滅亡。

在隨后的一段時間裡,雖然課程任務重,但是,竺可楨依然天天關注來自祖國的消息。在學生會組織的活動中,竺可楨和其他的留學生一起討論著中國的革命進程。竺可楨認為,此時中國要解決的首要問題,就是要盡快建立統一政府,避免西方列強趁機再次瓜分中國。國內的革命形勢讓竺可楨心急如焚,直到聽到中華民國成立的消息,孫中山出任中華民國臨時大總統,竺可楨的心才漸漸安定下來,繼續在自然科學的道路上前行。

哈佛的學習生涯

1913年8月下旬,一個晴朗而涼爽的日子,竺可楨來到了馬薩諸塞州東部優美的小城劍橋。他在安頓好住所后,就開始游覽這座城市和自己將要就讀的學校。小城劍橋是一座歷史文化名城,獨立戰爭期間,美國的第一支軍隊就駐扎在這裡。這裡還雲集著美國多所著名的高等學府:哈佛大學、麻省理工學院、拉德克利夫學院、萊斯利學院、聖公會神學院、史密森天體物理觀測台總部。竺可楨將在這裡度過他的研究生學習階段。

竺可楨在美國與同學合照

哈佛大學,這所美國最古老的大學,建於 1636 年,最初由教會主辦,隻有一名教師、一所木板房和一個小院子。經歷了200年之后,學校才逐漸擺脫了宗教和政治的控制,取得自治。1865開始立管員會。學校的經費一開始全部來自地方人民捐贈的牛羊、小麥、玉米,就連校長和教職工的報酬也是這些物品。后來,它成了美國最著名、最富有、設備最完善、圖書最豐富的大學。哈佛大學的校訓,就是“真理”。哈佛崇尚學術自由,成為世界上最具影響力的大學之一。哈佛大學為美國培養了好幾位總統,還培養了法官、內閣部長和國會領袖,以及一大批享有盛名的科學技術和文化藝術的杰出人物。竺可楨也深切地感受到哈佛大學在精神上與自己的相合,為自己能在這樣一所高等學府進行學習感到十分開心。

一開學,羅威爾校長就來到研究生院地學系,同新來的研究生們一起聊天懇談。他向研究生們介紹了本系的幾位著名教授,包括氣象學家華爾德和麥克阿迪,他們也將是竺可楨的導師。教授們向學生們介紹了未來學習的方向,最讓竺可楨心潮澎湃的是科學史教授沙頓的話,他以科學史家的嚴謹態度鄭重地說道:“請諸位記住,氣象學過去是而且將來也一定是一門大有益於人類的科學,它的價值會越來越被人們發現。”

正式上課之后,竺可楨的導師華爾德告訴他:“氣象科學既古老又年輕,還非常不成熟。各國的專家都有自己的理論,但誰也沒找到正確的預報方法,對決定天氣變化的原因也說法不一。意大利氣象學家認為,天氣變化是因為氣象要素的波形﹔法國氣象學家說,雲系決定了天氣變化﹔德國氣象學家說,高空情況操縱了天氣變化﹔北歐的挪威學派則專門研究大氣團塊。你現在應該做的是多涉獵氣象、氣候、地質、地理等方面的知識才能找到突破口。”

為了全面掌握氣象科學方面的知識,竺可楨攻讀了和氣象相關的十多門課程。課后,他到一家又一家的書店裡去尋找和氣象學、地理學相關的書籍,買回了一大堆書。別的留學生參加各種聚會、運動會、演講會,竺可楨就一個人在圖書館讀書。在哈佛的這一年,時間過得特別快,竺可楨學習的知識也特別豐富,他感到一生奮斗的科學目標已經完全確定。

1956年9月,竺可楨在意大利佛羅倫薩召開的第8次國際科學史大會上致辭

到1914年的冬天,竺可楨已經在哈佛大學生活了一年半的時間。雖然每天專注於氣象科學的學習,但他依然堅持著自己中學時的習慣——鍛煉身體。這天,他還和平時一樣去操場上跑步,跑了幾圈之后,突然覺得腹部疼痛、惡心、想吐。他以為是跑步造成的腸胃不適,趕緊回到宿舍,躺在床上休息。可是,下腹部的疼痛感越來越強烈,他隻好忍痛走到了校醫務室。醫務室的醫生簡單地檢查了一下,就知道是闌尾炎發作,必須進行切除手術。竺可楨被轉到了劍橋市區的醫院做手術。

竺可楨躺在病床上,心裡卻挂念著多災多難的祖國。青島和膠州灣還在德國人的手裡,日本又侵佔了山東全省,我們的國家什麼時候才能夠富強起來,不再受西方列強的欺侮呢?病中的竺可楨又想起了自己的故鄉東關鎮。記得小的時候,生病發燒,母親總是用她溫暖的手把自己抱在懷裡,父親也會去河邊撈魚給自己煮鮮美的魚湯。如今,母親已經去世,父親已然老去,而自己卻遠在千萬裡之外的異國他鄉,什麼時候才能回到自己朝思暮想的國家?什麼時候才能回到自己魂牽夢繞的家鄉呢?

獲得碩士學位

竺可楨病好之后,就開始考慮自己的碩士論文研究的課題了。他和自己的導師麥克阿迪商量之后,決定將碩士論文的課題定為:中國雨量研究。因為對於中國來說,雨量異常而造成的旱災和洪災,是中國最重要的自然災害。然而,這個課題研究起來並不輕鬆,當時的中國氣象科學可以說是從零開始,竺可楨沒有任何相關的測量數據。於是,竺可楨就想到可以借鑒其他國家的雨量研究成果,用他山之石來解決中國問題。於是,為了能夠盡量多地掌握各個國家的雨量資料,竺可楨在 1915 年的上半年,用了整整半年的時間去各個圖書館查閱資料、去各個氣象台考察和實習,忙得馬不停蹄。

蘭山是靠近哈佛大學的一個氣象實習監測點,也是竺可楨最常去的地方。有一段時間裡,他每天早晨從哈佛廣場乘地鐵到達蘭山腳下,再用一小時爬到蘭山山頂,整整工作一天再下山。在這座小山上,竺可楨熟練地操作著各類氣象儀器:天氣室、觀測場、風向杆、百葉箱、放球室……獲得了第一手的氣象材料,使他的論文創作有了實際測量數據作為依據。每次離開蘭山,竺可楨都忍不住要回頭看一看,他憧憬著,自己的祖國也能有這樣設備完善的氣象台,也是在一座美麗的小山上。

直到這個時候,中國也還沒有自己的氣象台站網。雖然法國教會在1873年曾在上海徐家匯建立氣象台,但這裡所收集的氣象情報主要是為西方國家所用。竺可楨能用到的最新資料就是該台去年(1914)編的《中國十一年來之雨量》(1900-1911)。從這些資料裡面,竺可楨發現,影響中國雨量多少和分布狀況的因素有三個:季風強弱、地勢高低和風暴路徑。他將自己的研究成果寫成了三篇論文,於1916年發表在美國《每月天氣評論》上,引起了當時美國氣象學界的注意。接著,他又在《科學》第二卷第二期發表了《中國之雨量及風暴說》。

這些成果的取得,同竺可楨的不懈努力是分不開的,也促使他向著氣象學的高峰不斷攀爬!1915年,竺可楨在哈佛大學研究生院獲得了碩士學位,並開始繼續攻讀博士學位。

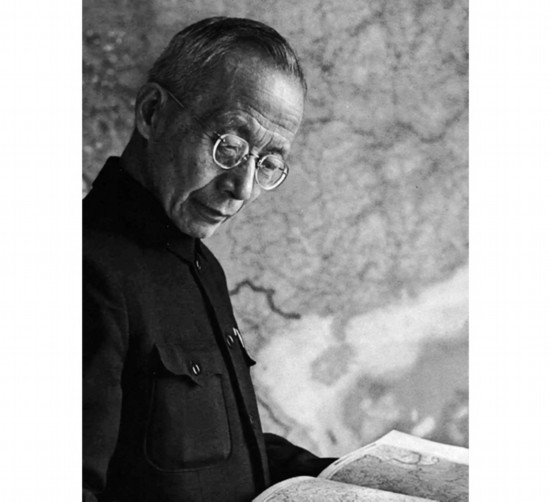

加入中國共產黨

1918年,竺可楨懷著一腔報國為民的激情回到祖國,相繼在浙江大學、南開大學、氣象研究所等單位從事教育和研究。

新中國成立之后,以竺可楨為代表的很多學者和科學家都對加入中國共產黨心存向往。1958年3月,在中國科學院工作的四大科學家——李四光、陶孟和、竺可楨、吳有訓共同發表聲明:力爭轉變成為工人階級一員,申請加入中國共產黨。

1962年6月,竺可楨加入了中國共產黨。為此,郭沫若還熱情地創作了一首詩歌贈送給竺可楨,贊揚了竺可楨的精神:

雪裡送來炭火,炭紅渾似熔鋼。老當益壯高山仰,獨立更生榜樣。

四海東風馳蕩,紅旗三面輝煌。后來自古要居上,能不發奮圖強?

成為正式黨員的竺可楨,感覺到肩上的責任更加重大,他一直堅守著一個黨員的神聖職責。他在自己的日記中寫道:“終於找到了自己的歸宿。”

1974年年初,病危中的竺可楨叫來小女兒,讓女兒將自己的最后一筆黨費交給組織。原來,從1966年開始,竺可楨便把每個月工資的1/3 存進銀行,這筆存款已達到萬元,這在當時是一筆巨款,表現出這位氣象學大師對黨和人民的無限熱愛。