作者簡介:王炳根,國家一級作家。中國冰心研究會、冰心文學館創始人,福建省作家協會顧問,中國博物館學會文學委員會副主任。著有評論集《特性與魅力》《逃離慣性》,專著《少女萬歲——詩人蔡其矯》《愛是一切:冰心傳》《鄭振鐸:狂臚文獻鑄書魂》,及《雪裡蕭紅》《林徽因》《吳文藻》等三十余種,近期出版有《玫瑰的盛開與凋謝:冰心吳文藻合傳》《冰心年譜長編》等。

第二次世界大戰結束后,日本作為戰敗國,由盟軍最高司令部與盟國對日委員會管制。就在日本宣布投降前夕,美國太平洋陸軍總司令道格拉斯·麥克阿瑟即被杜魯門總統任命為盟軍最高司令官,負責安排和主持日本投降儀式,對日本實行佔領。1946年3月31日,以朱世明為團長的盟國對日委員會中華民國代表團飛抵日本。8月16日,冰心的丈夫吳文藻作為代表團政治組組長、盟國談判顧問抵東京任職。三個月后,即11月13日,冰心作為眷屬,攜小女兒吳宗黎也登上了西北航空公司的航班飛往東京,開始了在日本旅居五年的生活。

勝利后的選擇

抗戰勝利之后,冰心曾有多方面考慮與選擇。勝利時,她在重慶歌樂山上,戰爭結束,似乎是在一夜之間,冰心的心情很復雜。她說,不知道應該做些什麼,說勝利來的太突然了,生活的安排與節奏反而被打亂了。歌樂山離重慶有一段路,隔著嘉陵江,生活極不方便。勝利之后,國民政府許多機構回到南京,有些人回到上海,重慶的房子空出來了,冰心一家先從歌樂山搬回到重慶市區。冰心與吳文藻曾考慮回燕京大學繼續當老師,或者到上海教書,要麼就留在南京,當時吳文藻在最高國防委員會參事室任參事,回到南京也就是繼續從政了,最后他們選擇去了日本。

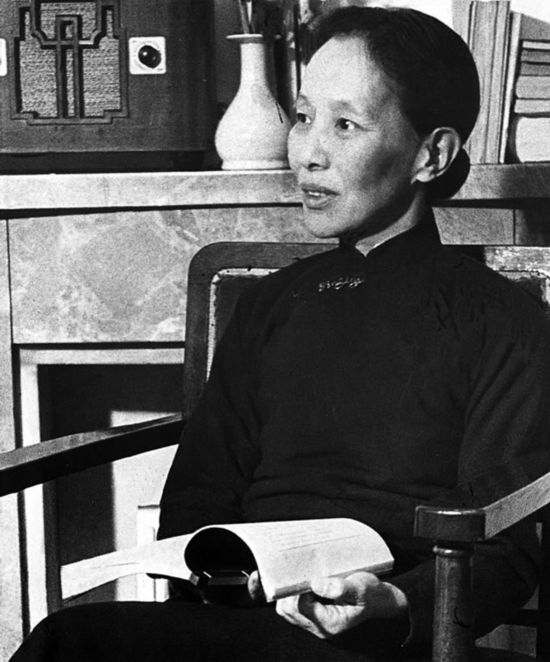

1948年,冰心在日本家中

什麼原因促使他們選擇了日本?直接的原因是,中華民國駐日代表團團長朱世明是吳文藻清華的同班同學,后到美國西點軍校留學,而朱太太謝文秋則是冰心的好友、留學美國威爾斯利女子大學的同學。當朱世明邀請吳文藻去日本時,他們經過多方面的考慮做出了決定。吳文藻作為社會學家,很想考察一下日本的天皇制度,戰后社會、政治、經濟情況,這個任職可以提供很多方便。

吳文藻作為代表團政治組組長,屬於公使級的外交官。之前,冰心曾辭去宋美齡主持的全國婦女指導委員會文教組組長的職務,離開了政治旋渦,上了歌樂山,郭沫若說她是“貞靜立山頭”。因此,在去日本的消息傳開后,他們的同學、朋友、讀者有些不理解,以為過去清高是假的,終究還是 “紅袍加身”。有一位畫家畫了一幅《朱竹圖》送給吳謝二位,題款道:“莫道山中能絕俗,此君今已著緋衣”。

冰心的作品在日本

冰心作為眷屬到日本,也就是外交官夫人,但在日本,冰心的到來卻引起很大的反響,她是戰后來到日本的第一位中國知名作家。

冰心的作品最早翻譯到日本是在1921年,大阪的《讀賣新聞》8月15-16日,在池田桃川主持的《支那現代小說》中連載周作人(仲密)翻譯的冰心小說《愛的實現》。從1922年3月(5日、12日與19日)開始,《北京周報》開始連載譯成日文的《繁星》(1-26、27-52、53-81)。1923年1月14日,刊登《晚禱(二)》,周作人翻譯。1月24日,刊登周作人翻譯的《晚禱》。1931年2月,日本增田文庫出版《春水》詩集。1925年4月1日,《日本詩人》5卷4號中田信子寫的《支那最近的詩》,有冰心詩的介紹。1929年3月1日,中田信子在《詩神》5卷3號撰文《冰心女士的詩》。這一年的3月,日本《現代支那語講座》第1卷刊登神谷衡平翻譯的冰心小說《寂寞》,同時收入次年出版的《模范支那語講座》。同年,日本實藤文庫出版的由宮越健太郎編的《支那現代短篇小說集》,收入冰心《離家的一年》。1933年12月1日,日本的《中國文學》月報刊出了飯塚朗翻譯的《真理外2篇》。1936年,冰心與吳文藻前往歐洲游學時途經日本,《都新聞》《東京日日新聞》《日華學會報》等,都刊登了冰心到訪的消息。1938年5月1日,《中國文學》刊登豬俁庄八譯的小說《超人》,並附解讀。1939年4月,日本《燕京文學》刊登飯塚朗翻譯的《繁星(十四)》、深瀨龍翻譯的小說《第一次宴會》。這年的12月,飯塚朗翻譯的《繁星》,伊藤書店收入《增田文庫》出版。1940年1月10日,《支那及支那語》2卷1號,收入外村猛譯的小說《魚兒》。這一年,大量的冰心譯作在日本面世,主要是倉石武四郎開始翻譯冰心的作品,還有中山樵夫翻譯的《冬兒姑娘》、奧野信太郎翻譯的《第一次宴會》、豬俁庄八譯的《兩個家庭》《山中雜記》等,包括冰心在重慶生病,日本也發了消息。1941年,冰心的《寄小讀者》由倉石武四郎翻譯,恆星社油印注音本出版。1942年,《新中國小說集》收入《冬兒姑娘》。1946年6月,飯塚朗譯的詩《解脫》《夢》等,分別在《中國文學》與《新日本文學》上發表。

冰心1946年前的重要作品《繁星》《春水》《超人》《寄小讀者》都先后翻譯成了日語,二十幾年來,每年都有新作品在日本面世,冰心對日本的讀者顯然是個熟悉的名字,她的到來,在日本的朝野、學界、社會引起大的反響,就是因為她的大量作品先於本人登陸東瀛。

在日本的社會與文學活動

五年的時間,冰心在日本有一系列的社會與文學活動,無論是在中國的現代文學史還是在日本的社會都留下了印跡。

座談、演講、接受訪問

冰心剛到日本時,很多的媒體、社會團體邀請她去座談、演講、進行專訪,目前所看到的、形成完整文字的有近二十篇。這些文章因為都是現場記錄,很有意義,可以說最能代表冰心的思想觀念。

冰心座談、演講、訪談的主題,大都離不開“戰爭”二字,如何看待日本對中國發動的侵略戰爭,戰后對日本採取什麼態度,是冰心不能回避的問題。冰心是一位了不起的智者,一位有思想深度與普世價值觀,一位呼喚人類的同情與愛的作家與詩人,同時,經歷了戰爭苦難,看到了中國與日本戰后的情境,所以,她的觀念超越了狹隘的民族仇恨,從人類共存共榮的高度,建構了她在日本戰后的基本話語。

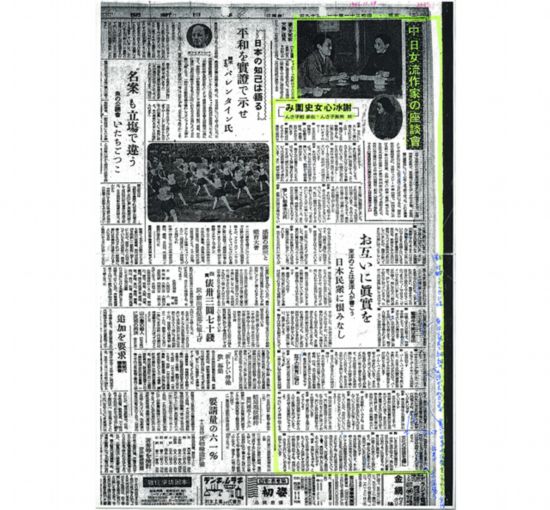

冰心在日本與作家座談的剪報

1946年11月,佐多稻子、林芙美子等女作家與冰心徹夜暢談了有關中日文學和女性問題。林芙美子說:“說實話,我今天是懷著一種不知該怎樣和您交談的沉重心情來到這兒的。作為日本人,這次戰爭使我們對中國慚愧不已。”但是冰心說:“這種想法是不可取的。參戰的不是所有的日本人,而是一部分,也就是說不是‘我們’,而是‘他們’。這是中國人,特別是知識分子普遍的認識。我們對日本的民眾絕沒有恨意,這種恨意只是針對一部分軍閥。”

冰心這個思想很獨特,也很深刻。在來日本的飛機上,她曾想,我不知道要如何來面對這個民族,這個國家,因為它給我們造成了極大的災難。冰心本人在戰爭中受了很多的磨難,從燕京大學顛沛流離來到雲南、重慶,要不斷地躲避轟炸﹔父親去世,不得奔喪﹔大弟弟謝為涵因為拒絕出任偽政權的高職而死於獄中。但當她下了飛機,進入東京,大吃了一驚, 東京被轟炸的情景比上海、重慶更嚴重:遍地瓦礫,行人低頭彎腰,衣衫襤褸,行色匆匆。戰爭不僅對中國人民,對日本人民也帶來了深痛的災難。“發動戰爭的國家也受到了戰爭的懲罰,不應以戰爭制止戰爭,不應怨怨相報,而應該從另一個角度思考問題,也就是人類之愛,人類之愛可以制止罪惡的戰爭。”她的想法變得明朗起來。

1947年,冰心在日本

她在發表演說中說:

世界上最大的威力,不是旋風般的飛機,巨雷般的大炮,鯊魚般的戰艦,以及一切摧殘毀滅的戰器——因為戰器是不斷的有突飛猛進的新發明。擁有最大威力的,還是飛機大炮后面,沉著的駕駛射擊的,有血,有肉,有情感,有理智的人類。

機器是無知的,人類是有愛的。

人類以及一切生物的愛的起點,是母親的愛。母親的愛是慈藹的,是溫柔的,是容忍的,是寬大的﹔但同時也是最嚴正的,最強烈的,最抵御的,最富有正義感的!

全人類的母親,全世界的女性,應當起來了!

我們不能推諉我們的過失,不能逃避我們的責任,在信仰我們的兒女,抬頭請示我們的時候,我們是否以大無畏的精神,凜然告訴他們說,戰爭是不道德的,仇恨是無終止的,暴力和侵略,終久是失敗的!

我們是否又慈藹溫柔的對他們說:世界是和平的,人類是自由的,民族與民族,國家與國家之間,隻有愛,隻有互助,才能達到永久的安樂與和平!(冰心:《給日本的女性》)

當孩子要上戰場時,母親應該嚴厲地制止他。冰心自己曾經就做過這樣的事情,她有一個同父異母的弟弟,當時在美國接受空軍訓練,寫信給姐姐,告訴她,他要接受轟炸東京的任務,冰心收到信后,非常堅決地制止了他的行為,說,你不應該去,你的炮彈炸向的是無辜的人民。后來,冰心這個弟弟從美國回到北京,途經東京,他對冰心說,姐姐你的話是對的,我沒有轟炸東京是值得慶幸的。

冰心的寬容與大愛的觀念,在日本影響很大。他們都以為中國作家肯定要憤怒的譴責、控訴日本的戰爭罪行,沒有想到冰心女士,用這樣的一種觀念來理解日本人民,來對待日本的學者,這讓他們非常感動。冰心甚至拿出自己的錢來買當時日本的作家、畫家的作品,來救濟他們的生活。在日本的學人中有這樣的一個觀念:中國有很多作家被介紹到日本,但唯獨對謝冰心留下深刻的印象,因為在最困難的時候,這個作家給了日本人民生活的勇氣。

文學創作

在日本有廣泛影響的《婦女公論》第31卷第9號(1947年9月1日),發表了冰心帶來的宋美齡的信函,並且有她的附言,這樣一來,便將她們之間的關系暴露在媒體的面前了。宋美齡在二戰中是位傳奇的女性,戰后的日本媒體,發表了不少的宋美齡傳奇故事,但多是轉載,直接邀請到與宋美齡接近的人撰稿,還是相當困難。“宋謝關系”公開之后,媒體便又擁了上來,尤其是女性的刊物。冰心的《我所見到的蔣夫人》與《我眼中的宋美齡女士》便是應《主婦之友》與《淑女》雜志寫的專稿。后者在“舉世聞名的女中豪杰”專欄中,設立 “宋美齡女士”專題,並在 “前言”說,“我們從來日的謝冰心女士那裡得知了舉世聞名的宋美齡女士的近況。謝冰心女士是宋美齡女士最好的朋友。”

作為冰心,當然不會以寫名人而提高或張揚自己,她對政界重要人物保持著警惕與距離。對於宋美齡,她們曾是威爾斯利女子大學的校友,又在重慶共過事,要寫的東西很多,甚至可以出書。但冰心相當謹慎,限制自己的筆墨,僅寫她與宋美齡的交往、直接的觀察、日常的生活,這樣便沒有離開她的“表現自己”的藝術主張,也與女性雜志的讀者接近。《我所見到的蔣夫人》寫“我”應邀前往重慶,見到宋美齡的情景與交談,從中描寫了夫人敏捷的思維、機智的談吐、忙而有序的工作,同時還描寫了她作為家庭主婦的熱情,親自下廚煮咖啡、做點心,請客人用餐等,顯示了傳奇形象的另一個側影。《我眼中的宋美齡女士》一文,冰心對宋美齡日常的衣食起居做了具體的描述,私人飛機上並排設立的兩張夫妻床、身高與體重等等,說“夫人是集各種各樣的特點於一身的女人。她喜歡整潔,衣服的顏色總是那麼的協調。她喜歡整齊、清潔,親手插桌上的花。她喜歡孩子並喜歡干廚房的家務。她還喜歡文學和藝術。”對於這些日常生活的描寫,雜志在前言中便點明:“宋女士的社會活動情況非常有名,但有關她身邊的事物和日常生活情況我們卻完全無從知曉。本刊承蒙謝冰心女士的好意,終於可以初次向讀者們詳細地介紹宋美齡女士日常生活的全貌。”

關於描寫宋美齡的幾篇文章,歸來之后,冰心出於自我保護,隻字不提,而研究者也諱莫如深。直到2005年我應邀到日本關西大學做訪問學者,在與旅日學者的接觸交談中,才知道了這一組描寫宋美齡的文章,翻譯后以佚文的形式,在國內出版發表。

冰心作《怎樣欣賞中國文學》講座的東京大學教室

冰心在日本寫作的另一組散文,延續了她的美文風格。日本各地風景、房屋建筑、海濱溫泉、櫻花紅葉、花道茶道等等,為冰心的散文寫作提供了豐富的題材。冰心喜愛紅葉:“日本的紅葉遠比櫻花更有旨趣,既熱情又壯觀!那黃色簡直像黃金,紅色看上去如同鮮血一般。從淺黃到深紅以外攙雜著十幾種顏色,豪華致極!”日光的紅葉節:“真是太棒了。我們首先去了東照宮,在秋天和煦的陽光的照射下它顯得無比豪華、庄嚴,宛如中國的宮殿一般。”從東照宮去中禪寺湖的途中,紅葉美不勝收:“越往上爬紅葉的顏色越深,這是因為山高霜強的原因。游走在紅葉間彎彎曲曲的山路上,陽光透過金黃色樹梢的間隙,仿佛橙色台燈罩反射的燈光一樣,令人身感柔和舒適。山中的空氣如同被放入紅葉的篩子中篩過和淨化過一樣,給人以格外的清新感。”冰心寫到湯本的溫泉:“明月高照,月光映照在水中,仿佛像一幅畫兒。”奈良的春日神社:“那數百個並排的石燈籠、懸挂在神社走廊裡的數列銅燈籠在中國的寺院裡是看不到的。”日本最有名的富士山,冰心從自家門前便能看到:“這座山確實庄嚴、美麗!無論是晴天、月夜抑或是陰天的富士山都各有其美。我在中國從來都沒見過像這樣被白雪覆蓋的火山峰(據我的一個澳大利亞朋友說,被積雪覆蓋的這樣的山在澳大利亞非常多)。尤其奇妙的是,隻有那座峰聳立著,像女神一樣有一種超越的氣概!”富士山雖美,冰心卻未走近過:“我覺得富士山這座山應該看而不應該登。” 而對日本的房屋,冰心認為是:“魅力無窮”“那陳舊的石階,雅致的拉門以及清潔的榻榻米、燈籠、櫥窗柱……所有的一切都是直接用木頭精制而成的,給人以優美、清潔的感覺。”(冰心《日本的風景》)

日本是個花的國度,插花藝術盛行,冰心每到日本的旅館、飯店、家庭,首先注意的便是插在質地光滑、具有光澤的柱子和壁板上或是放在花瓶或水盤裡有時是籠裡的雅致艷麗、引人注目、情趣十足的花草:“花瓶古朴精致,而且花並不那麼多,三支、兩支,有時隻有一支。日本人選用外國人連想都想不到的材料,自由自在、運用自如。插花的構成往往使人驚喜,令人叫絕。”冰心認為,中國也講究插花,但進入到花道的境界,卻是日本。冰心有很高的欣賞雅趣,她能從中國花鳥繪畫中,從諸如《北平箋譜》中,讀到日本插花藝術淵源。所以她認為,中國人學花道不會太難。有一段時間,她便騰出時間,專門跟隨插花藝術大師敕使河原蒼風先生學插花。曾經在她的遺物中看到一個學習花道的筆記本,敕使河原蒼風先生用日語講解,助手們便將老師的話翻成英語,並進行具體指導。冰心的插花繪圖,簡潔明了,從一支花到多支花的插法,都有圖記,英語與漢語並行。日本的花道有各種流派,冰心學的是“草月流派:屬於一種新的藝術流派,從形式上看,具有濃厚的現代化、國際化色彩。”冰心認為,“外國人學花道時,這個流派最適合。”(冰心《日本的花道》)

講授中國文學

倉石武四郎因翻譯冰心作品,遂由文而友。先前在京都大學任教,冰心到京都旅游,曾邀作中國文學的演講。后應聘東京大學教授,與冰心往來更多。他提議冰心到東大作中國文學的專題演講,不是講一次,可以做成系列講座,可以讓日本的學生了解中國文學。這也是冰心自己所主張的,讓日本了解中國,就是要多讀中國的書,而讀中國的書首先要從文學作品入手。於是,爽快答應,但隨之就發現,自己身邊連一本參考書也沒有。於是,講座內容完全得靠記憶。再就是語言問題,用日語肯定不行,用英語是不是可以?也不行,學生聽不懂。最后商量冰心用漢語講,倉石先生現場翻譯。冰心演講的總題目為“怎樣欣賞中國文學”,前后共5講。6月21、23日(1950年),講“中國文學的背景”,6月25日,講“中國舊文學的特征”,6月28日,講“中國新文學的誕生”,6月30日,講“中國新文學的特征”。從這個內容可以看出,演講帶有文學史的性質,舊文學與新文學的區分,以胡適提倡新文學為界。在講到中國文學的背景時,講到了國民性、講到了自古反戰的態度,這裡列舉了許多古代詩人的作品來証明她的觀點,比如《樂府》《左傳》《論語》,六朝的鮑照、陳琳,李益的《從軍北征》、李華的《吊古戰場文》、白居易的《新豐折臂翁》,班超、范仲淹、陸游,直到康有為的《中國歌》、梁啟超的《二十世紀太平洋歌》等等,因為有愛好和平、反對戰爭預設前提,因而所選詩人、作家與作品都不能從眾,在沒有參考資料的情況下,能作此演講者,大概隻有冰心吧!新文學一直講到胡適、魯迅、茅盾、老舍、沈從文、丁玲、蘇雪林、郭沫若、徐志摩、聞一多、田漢、曹禺。這些在1949年后的文學史上才有定論的作家,在冰心的演講中就給了文學地位。至於冰心講到了舊文學與新文學的特點,概括性極強,富有建設性與獨創性,一部上百萬字的文學史,未必有如此獨到的見地,這是值得研究的。

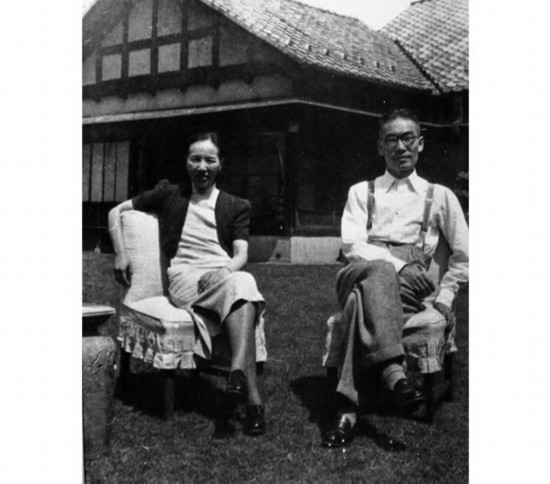

冰心、吳文藻在日本住宅前合影(1947年)

旅日學者虞萍女士再現了當年演講的現場情景:

冰心每次演講從下午3點開始,大約進行1個小時,原定地點在東京大學文學部,但由於前來聽講的學生人數比預想的要多,所以隻能臨時更換教室,最終定在36號大教室。許多婦女也積極參加,其盛況在其他中國人演講會上前所未有。會上倉石做口譯,東京大學文學部研究室的山井湧、副手小野澤精一、大學院特別研究生(一期生)山下龍二做筆記。(虞萍《日本冰心研究之概觀》)

未遂的起義與回國

到日本之后,國內的情況發生了巨大的變化。1947年5月,冰心曾從日本回到南京參加國民參政會議,當時蔣介石放話三個月之內國內就會太平,共產黨的軍隊將被消滅,但事實完全不是這樣,到了1948年9月,遼沈戰役打響,11月淮海戰役,12月平津戰役,到了1949年2月,渡江戰役勝利,國民政府最后退到了台灣,中華人民共和國在北京宣告成立。這時冰心與吳文藻在日本,他們都在觀察國內發生的巨變,考慮自己的歸宿。

當然,除台灣外,還可以去美國、歐洲教書,要不就留在日本,另一個就是可以考慮回到大陸。身處東京的選擇,比上一次重慶選擇更為嚴峻。這個時候,他們開始接觸並通過聽收音機了解國內的情況,閱讀毛澤東的書。吳文藻細讀過《新民主主義論》,冰心還讀過《論人民民主專政》。在代表團地下黨的影響下,最后偏重考慮回大陸,並開始做准備。當然從個人的情況出發,冰心的主要讀者在大陸。

冰心、吳文藻在日本的家中(1947年)

1948年底,三大戰役之后,駐日代表團開始考慮出路問題,他們經常在地下黨員謝南光家開座談會,有時也在吳文藻的寓所,冰心自然參加,這就是后來所說的駐日代表團的東京起義。有的說是“二吳二謝”曾經動議起義,中華民國駐日代表團升過五星紅旗等。所謂“二吳二謝”,二吳是吳文藻,吳半農(代表團另一組的組長)﹔二謝是謝冰心,謝南光(代表團政治組副組長)。1949年春,代表團團長朱世明也參加座談會,主動提出親自拉攏憲兵隊長等,並與日共領導野阪參三等建立了聯系。1949年9月27日,謝南光還代表朱世明與蘇聯代表團團長德列維思科進行了接洽。他表示願意在經費方面與國內聯系方面提供幫助。當時與國內的聯系,由日共通過蘇聯的電台進行。但是,朱世明在關鍵時刻舉棋不定,而特務已經發現了他們起義的計劃,報告了台灣,台灣知道后十分震驚、惱怒,先是停止了經費的提供,並且調走了朱世明,另外派了團長。在這種情況下,日共主張立即通電起義,不成就躲到蘇聯代表團,乘蘇聯的船回國。大家認為這樣不現實,參加動議起義的人員開始離開代表團,1950年6月吳文藻辭去了職務,脫離代表團,成了《星檳日報》的記者(胡文虎的報系集團),以這個身份在日本進行社會活動,受到日本共產黨的保護。謝南光等地下黨員經常來到冰心家中,關起門窗拉上窗帘稠密商議,以致鄰居認為他們是做黑市生意的。此時,他們已與國內取得聯系,決定先送兒子吳平(吳宗生)回國,在兒子的衣服中縫上了日共的信函,吳平一到天津就被接走,先是上了北京大學后又轉到清華大學學習建筑。

有關這些,晚年的冰心在回憶文章中,有這樣的文字:

這時我們結交了一位很好的朋友——謝南光同志,他是代表團政治組的副組長,也是一個地下共產黨員。通過他,我們研讀了許多毛主席著作,並和國內有了聯系。文藻有個很“不好”的習慣,就是每當買來一本新書,就寫上自己的名字和年、月、日。代表團裡本來有許多台灣特務系統,如軍統、中統等據說有五個之多。他們聽說政治組同人每晚以在吳家打橋牌為名,共同研討毛澤東著作,便有人在一天趁文藻上班,溜到我們住處,從文藻的書架上取走一本《論持久戰》。等到我知道了從臥室出來時,他已走遠了。

我們有一位姓林的朋友——他是橫濱領事,對共產主義同情的,被召回台灣即被槍斃了。文藻知道不能在代表團繼續留任。一九五○年他向團長提出辭職。(冰心《我的老伴——吳文藻》)

1951年8月23日,橫濱港碼頭,吳文藻、冰心、吳宗遠、吳宗黎一家4人,登上一艘印度的輪船,悄然離開了日本。他們在香港稍做停留,便由有關部門安排,回到了北京。