作者簡介:張俊杰,黃山學院客座教授,曾任黃山市政協副主席、安徽省政協常委。

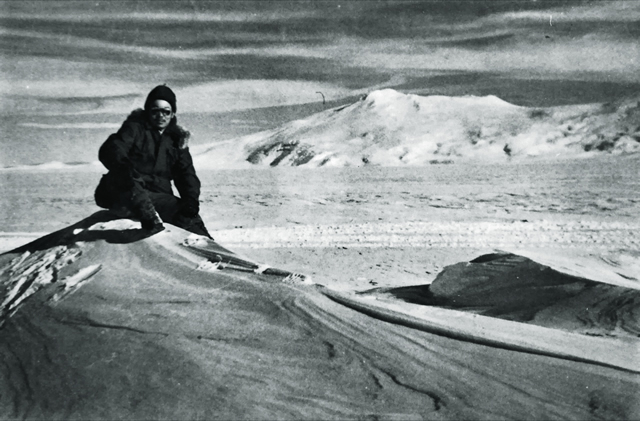

張逢鏗在南極

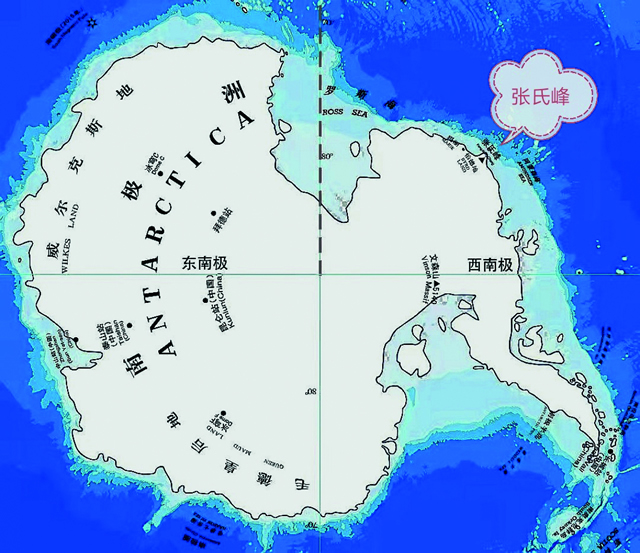

伯父張逢鏗是著名地球物理學家。1922年2月12日,出生在安徽歙縣岔口鄉廬山村,2019年9月10日,在美國維克斯堡逝世。1952年,張逢鏗去美國留學,1958年,以中國籍科學家身份前往南極科考15個月,成為第一個登上南極的中國人,南極有以他姓氏命名的“張氏峰”。1980年后,五次回祖國講學訪問,促進中美科技交流。2022年,是張逢鏗誕辰100周年,張逢鏗故居紀念館及故居南極館正在布展中,將於漫山遍野油菜花開的3月開館,那是徽州廬山最美的季節。

中國人也要去南極

1958年11月10日清晨6:15分,一架從新西蘭飛來的專機,降落在南極螺絲灣冰岸機場,36歲的張逢鏗走下舷梯踏上南極冰面。那一刻永遠留在了中國人進軍南極的史冊上,張逢鏗成為第一個登上南極的中國人。

人類對南極的探索始於18世紀,19世紀時,俄、法、英、美有探險隊抵達南極,20世紀初,許多國家在南極建立考察站。二戰后由探險轉為科學考察,先后有1000多名科學家登上南極。然而,直到上世紀50年代中葉,佔世界人口五分之一的中國卻一直與南極無緣。

1952年,張逢鏗經香港赴美國留學,就讀新墨西哥州礦冶工程學院,1953年,轉入聖路易大學地球物理系,主攻地球物理探礦。聖路易大學建於1818年,地球物理系屬美國一流學科。張逢鏗在該校獲得碩士學位,其碩士論文《伊利諾州南部地層的探測》提出“地震探測”新觀點,榮獲美國中西部礦冶工程學會論文競賽第一名。其時“國際地球物理年”正在展開,導師麥卡文神父舉薦了張逢鏗,經多方奔走努力爭取,得以參加美國科學基金會的南極研究計劃。

赴南極前,張逢鏗接受了四次適應性訓練:第一次在華盛頓,由參加過南極探險的科學家講授南極情況及經驗技術﹔第二次在伊利諾州,接受冰川適應訓練﹔第三次在弗克尼亞,接受特種儀器訓練﹔第四次在羅德島,接受南極補給訓練。貫穿始終的還有心理訓練、身體素質訓練。四次訓練讓張逢鏗獲得許多南極知識。

從地質地理的角度看,南極由東西兩部分組成:東南極是古老平靜的大陸,西南極是多火山地震的年輕板塊俯沖帶。探測地球內部100公裡以下,張逢鏗首提的地震探測,為這次南極科考採用。

1958年10月訓練結束,張逢鏗10月19日飛舊金山,21日飛夏威夷,23日抵新西蘭。在新西蘭最美城市花城,為匯集各方人員,張逢鏗停留了16天,他后來在《憶南極探險》中寫道:

那正是春光明媚的季節,滿城開滿了奇異的鮮花,清澈的溪流蜿蜒地穿過這個美麗的城市。溪流的兩旁,有碧綠的草地與垂楊,鴨子在溪中自由地游泳,街道非常清潔,房屋也很漂亮……

1958年11月9日,考察隊由新西蘭的基督城飛往南極,10日清晨,在仲夏不落的陽光下,南極第一次有了黃皮膚黑頭發的中國人身影。

第一次南極野外科考

張逢鏗這次的大本營拜德站,位於南緯80度,西經120度。張逢鏗一行在這裡度過了兩個夏季一個冬季。南極每年一次季節更換:4月至9月是冬季,極點附近是6個月黑夜﹔10月到次年3月是夏季,極點附近是6個月白晝。夏季也有日出日落,但太陽始終在地平線上徘徊。

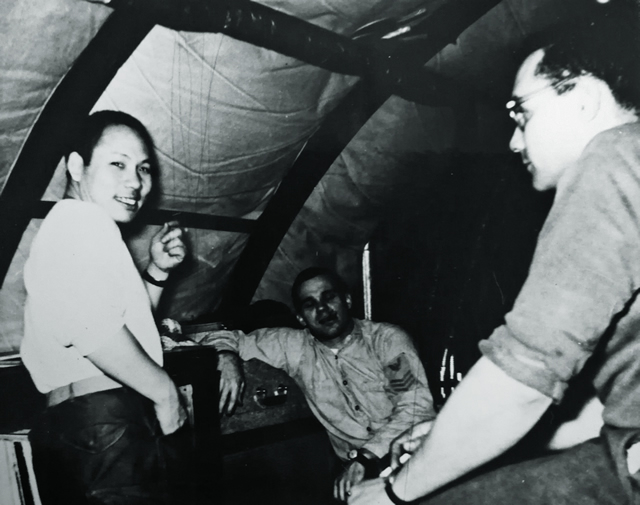

拜德站是美國的常年科考站,張逢鏗一行到達后有23人,其中13位科學家及助手、10位后勤人員。這次科考屬“國際地球物理年”中著名的“探凍第四號計劃”。為爭取時間,短暫休整后立即赴野外探勘,野外探勘隊由9人組成,其余14人留在站內。

張逢鏗(左一)在南極拜德站工作中留影

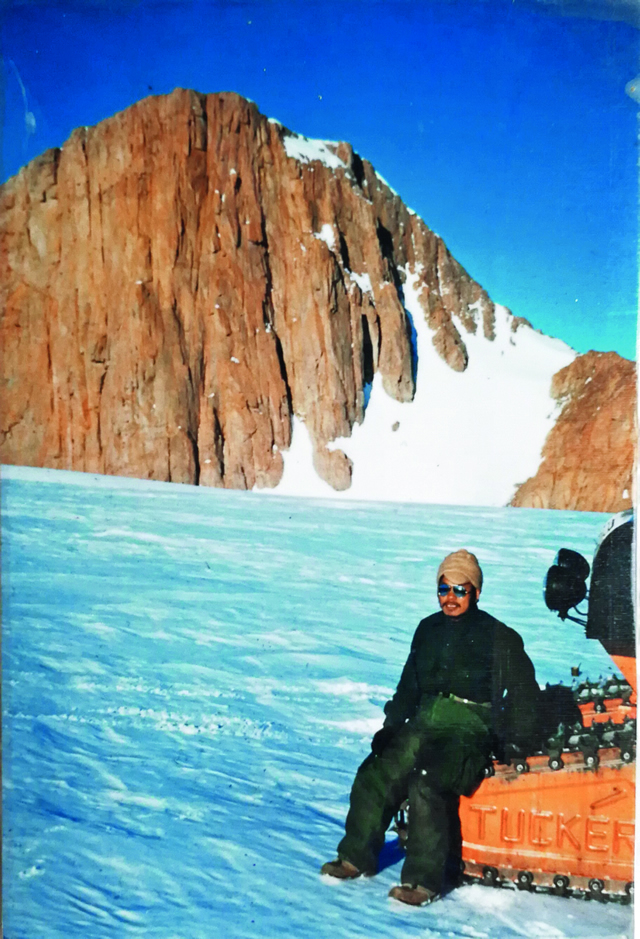

張逢鏗在南極

這支9人探勘隊由一名蘇格蘭人任領隊,張逢鏗任地球物理探勘隊長,他兼有地球物理探礦與地震學雙專業背景,於是,擔起分析震波記錄、測量重力、研究磁力磁場等多項工作,並與隊裡冰川學家配合,觀察測量人工地震,探勘南極冰層厚度。

探勘隊由四輛雪地車組成,張逢鏗與兩位助手合乘一輛地球物理勘測車,車上配有震測儀、重力儀、磁力垂直分力儀、回旋方向儀、高度計量儀等,並有休息睡覺的架子床﹔另外三輛每車兩人,一輛前導車兩輛保障車。前導車在前邊裝著長長的冰坑探測器,以防落入令人恐怖的大冰窟,車上配備導向員,以保証車隊方位准確不致迷路。兩輛保障車裝載炸藥、燃料、食物等,由於勘測旅程很長,必須帶足維持全程的燃料、食品。車上裝有暖氣,但往往不正常,讓人冷得夠嗆,有時連墨水都會凍結。從四輛車的人員配備看,張逢鏗是隊裡唯一從事勘探研究的專家,是這次科考中的主角,任務艱巨、責任重大。

南極環境惡劣,他們的勘測卻一絲不苟——每隔5公裡一次綜合考察,測定重力、磁力、方位、高度等﹔每50公裡停留一天,進行冰層厚度、硬度、密度的震測,進行空氣壓力、溫度、風向的研究,如遇岩石露頭的山體,就調查地質構造、尋找化石。他們採用“震波測勘法”查勘冰層厚度,簡單說,就是用人為爆炸產生地震,然后測量震波穿過冰層到達岩石、再返回冰面所需要的時間,這些震波由地震儀收到並放大后,在一張敏感的照片上記錄下來,他們還採用“地磁法”,兩者結合可提高精准度。第一次冰上考察歷時3個多月,於1959年3月結束,在冬季來臨前返回了拜德站。

第二次南極野外科考

1959年的南極冬季從4月20日開始,約在9月30日結束。這半年漫長黑夜,每月可見月亮升起14天,落下14天。氣溫也降到最低點,拜德站所有建筑物,幾乎完全埋在冰雪中,人們隻好從天窗出入。此時,張逢鏗和伙伴們便在站裡分析研究野外考察所獲的資料,雖說工作中容易打發時間,但半年的連續夜晚卻實在讓人寂寞無比。他們也有一些娛樂方法,諸如聽收音機、打乒乓球或與親人通電話等等,張逢鏗最好的享受是閱讀站內圖書館各種書籍,更多時間是聽古典或現代音樂,他們帶去的錄音帶很多。還有許多時間消磨在暗房中,學習沖印照片的技術。每天晚飯后,則可享受兩小時電影。在許多時候他們能看到絢麗無比的極光。

漫漫長夜終於過去,第二次野外考察從1959年11月開始,為期也是3個月,線路則比第一次更長,穿越了南極腹地直達西南極海濱。在南極的烈風暴雪中,張逢鏗多次遇險,最危險的有兩次:一次是迷漫的大風雪,領頭導向車所留下的車痕,迅即被風雪抹去,他乘坐的雪車因此迷失了方向,更危險的是與餐車失去聯系,茫茫南極沒有任何可用以記路的標志,迷路的危險不難想象,所幸他們還有點干糧,維持幾天后最終獲救﹔又一次是整個車隊遇到了暴風雪,特制的雪車也無法轉動,車隊被烈風暴雪圍困整整九天。

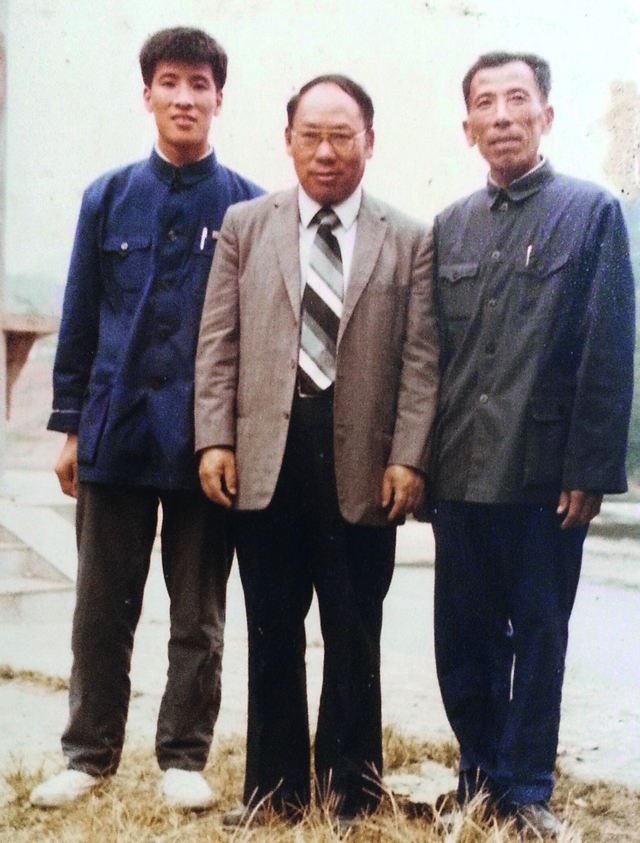

1980年,作者張俊杰與伯父張逢鏗(中)、父親張逢沛(右)在故鄉屯溪合影

這次1000多公裡的冰層勘測抵達西南極海濱時,勝利的喜悅化解了艱辛與疲憊,張逢鏗佇立冰岸旁,滿目是純潔的“白藍綠”——白色的冰山,藍色的天空,碧綠的海水。大洋中緩緩飄去的冰山閃爍著珠光寶氣,悠悠蕩漾的塊冰在海水中顯得無比晶瑩皎潔,大群海鳥在盤旋飛舞,海豹們懶洋洋躺在冰岸晒太陽,好客的企鵝搖搖擺擺歡迎著客人……張逢鏗陶醉了,即興吟成一首《南極海濱》,展現了南極和平寧靜、充滿生機的氛圍,表達了作者科考任務完成的喜悅:

蔚藍的天空,碧綠的海洋,天空是如此地平靜,海洋是如此地安詳!冰山漂浮在海上,海豹躺在冰岸旁,享受著暖陽﹔美麗雪白的海鷗,在天空任意飛翔!和平鮮潔的南極大陸上,映射著燦爛美麗的金光!

1960年3月,在冬季到來之前,張逢鏗結束了歷時15個月的南極科考,帶著第一手資料回到美國。

南極有座“張氏峰”

這次“國際地球物理年”,直接參加南極科考的國家有美、蘇、英、法、日、澳大利亞、新西蘭、南非、阿根廷、智利、比利時、挪威等12國,內容涵蓋宇宙線、地震學、地磁學、冰川學、重力測量學、氣象學、高空游離層等等,從人數規模到廣度深度,都遠超第一次(1882—1883)、第二次(1932—1933)地球物理年。在這次“國際地球物理年”結束時,參與的12國曾決定無限期對南極進行科考,但南極考察費用甚巨,每人需25萬美元,美國參加這次地球物理年花了25億美元,故上世紀60年代初,美國把南極科考站從7個減為4個。1959年12月,上述12國在華盛頓簽訂了著名的《南極條約》。

直徑1.2米的地球儀標出張氏峰位置

張逢鏗1960年3月從南極回美國后,由美國國家科學基金會派往威斯康辛大學極地(南北極)研究中心,深入研究在南極獲取的珍貴資料。地球物理勘探當時已普遍採用地震法與重力法,但人們對地磁法有所忽略,其測量紀錄的精確度,自然沒有張逢鏗結合所測的精准。由於基礎資料准確充分,張逢鏗取得《南極張氏磁力圖》、《南極冰層厚度及地質構造的分析》、《南極冰層震波速度的研究》等重要成果,其專著《南極瑪利伯德地區地球物理探勘研究》英文版出版,受到科學界高度重視,美國國家科學基金會將其收入地球物理研究叢書全球發行。

張逢鏗研究成果眾多,其中就有南北極磁力研究。他發現南極磁力強、北極磁力弱,經過復雜運算得出結論——北極地幔比南極厚240公裡,這是其磁力弱的原因,從而証明地球磁力來自球心,進一步他對地球形態及重力重心作出新的確定。

1961年秋,張逢鏗被母校聖路易大學地球物理系聘為教授,專業方向拓展為被人類困擾的如何抗震的地震工程研究,主持完成了“地震工程電腦計劃分析系統”,在震害防范方面有著獨特創造,再后研究方向又延伸到土壤動力學、人造光波等相關領域。

1963年2月8日,為表彰張逢鏗在南極探險和研究中的突出貢獻,美國國家科學基金會將西南極的一座山峰命名為“張氏峰”,確定“張氏峰”的經緯度是——南緯77°44′,西經126°38′。這是第一次以中國人姓氏命名南極山峰,此前,南極山峰或島嶼是以英王喬治等命名的。直到1974年4月3日,再次給張逢鏗頒發獎狀和金質獎牌,研究成果的科學價值,一定需要時間與實踐來驗証。

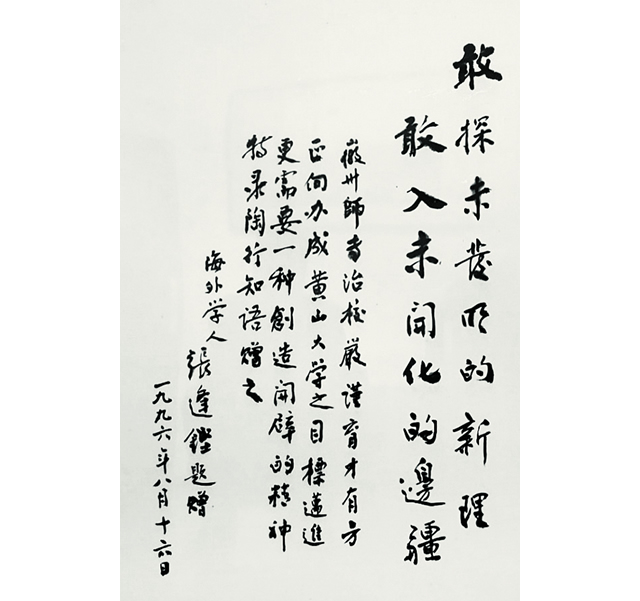

1996年,張逢鏗為徽州師專(今黃山學院)題詞

1966年,張逢鏗前往美國國家水利中心工作,該中心在密西西比州的維克斯堡市,維克斯堡是一座十來萬人口的小城,張逢鏗一家一直在這裡居住。居民們都很友善,但卻不知張逢鏗曾去南極探險,直到2002年,那一年是張逢鏗80大壽,在舊金山工作的獨子景然專門飛回小城,帶給父親一幀從網絡上下載的標有“張氏峰”的南極地圖,不同一般的生日禮物讓張逢鏗非常高興,此前並不知網絡上有此地圖。當地媒體報道后,小城居民才知道他們的小城住著一位大科學家,紛紛登門祝賀、電話祝賀,朋友、鄰居、熟人絡繹不絕。

張逢鏗南極探險,國際上最早報道的是菲律賓航空版《新聞天地》,1959年第44期封面,就整版用了張逢鏗赴美海輪上的照片,配以醒目的標題《第一個在南極探險的中國人張逢鏗》,同期刊發楊養德採寫的長文,要知道,彼時張逢鏗仍在南極呢!

國內第一篇報道是歙縣老鄉鮑義來採寫的《首登南極的中國人是誰》,刊於1989年5月18日《安徽日報》。其后《人民日報》《少年文史報》《人民日報》(海外版)《文摘周刊》《江淮文史》相繼刊文,一度還收入人民教育出版社的小學閱讀教材。

徽州之子家國情

安徽徽州是一塊神奇的土地,物華天寶、人文薈萃。1922年2月12日,張逢鏗出生在歙縣岔口廬山村的一個耕讀之家,這是個地處半山腰的小村庄,徽州有“十戶之村,不廢誦讀”的傳統,廬山也不例外,張逢鏗的叔祖張承隆在鄉試中考中舉人,更激勵了小村青少年。伯父去世前應我之邀,寫了家族往事一些片段。他回憶說:

廬山村的文風很早就出了名,自從我的叔祖公承隆自幼由家中走路至岔口吳心記私塾念書榮獲舉人后,此山村爆出三位英俊青年考取安徽省立三中,即張宏俊、張勉卿、張厚卿是也。我記得厚卿叔(注:筆者祖父)畢業后為績溪上庄(注:胡適老家)學校聘請任教。

張逢鏗生前最后一張全家福

由於我的家住在一個六十余戶的山村,路途不平,直至八歲時,始進廬山繼文初級小學,讀了四年,一共換了三位老師,學生不到三十人。四年中每天中午每個學生均習字,我是學柳公權《玄秘塔》。學生的成績每年都放榜在牆上,我榮幸每年都是第一名。1933年十二歲時初小畢業,到五裡外的岔口大洲高級小學讀五年級。當時徽州正流行陶行知教育思想,推廣小先生制,小學生教大人,幫助老年人識字,掃除文盲。老師督促學生們教老鄰居識字,日行一善,使我從中養成了服務社會的精神。

1935年,張逢鏗考入徽州中學。1937年,他由初二跳高一,考取南京安徽中學徽州分校,該校由陶行知創辦,抗戰時內遷徽州八年。1940年高中畢業,成績優異被免試保送國立湖南大學。大學四年,埋頭苦讀,有時兼家教以作補貼。青年張逢鏗沉默寡言善於思考,認為國難當頭更應發奮學習,以達讀書救國之目的。

1944年湖大畢業,主動奔赴大西北,后來提及動因,與其受陶行知思想激勵密切相關。陶行知名言:“敢探未發明的新理,敢入未開化的邊疆”,青年人應有此勇氣與精神。他在甘肅酒泉老君廟油礦(玉門油礦)三年,1947年,調鞍山鋼鐵公司任工程師,1948年,調上海中國石油公司、台灣新竹石油公司,1952年,由香港乘船赴美深造。

張逢鏗組建家庭較晚,從南極回美國威斯康辛大學時,認識了原籍江西南昌的熊曉舒,她畢業於辛辛拉提大學,熱情豪爽、性格外向。相戀一年於1962年夏結婚,1963年5月14日添了男孩,張逢鏗按家鄉輩份,為兒子取名張景然。1966年,張逢鏗調往美國國家水利實驗研究中心工作,從此定居於此直至去世。對於祖國與故鄉,張逢鏗一直深深眷戀,曾五次回國四次回家鄉,他說:

它的一草一木都值得我懷念。家屋前那株紅桂花樹,每當十月來臨時散發的扑鼻的花香﹔祖墓旁的那株臘梅下雪時的怒放,都使我深深地難忘呵!

第一次回家鄉是1980年,是應國家地震局邀請回國講學。訪問了東北幾座城市,以及廣州、西安、上海、杭州后,於10月10日回到闊別多年的家鄉歙縣,受到縣政府的熱情接待,我也從安徽師大趕回,那是我第一次見到伯父,與伯父、父親在屯溪留下珍貴合影。

第二次回家鄉是1993年7月,伯父帶著兒子張景然回來。張逢鏗1992年70歲時從美國國家水利研究中心退休,這次他帶了一隻精致手提皮箱送我,他說是他單位送的退休紀念品,篆刻了他的名字,很有紀念意義。他還說:

我這次帶景然兒回來觀光、探親、祭祖,為的是讓他對祖國、對家鄉有一個概念的了解,以后他就可以單獨回來。我已經老了,但景然應該認得故鄉。

1993年9月,他為《唐山大地震研究》英譯本回國。1976年唐山大地震時,張逢鏗正在美國從事地震研究,隔著大洋也測到地震震級。為應對地震災害,各國都重視抗震工程研究,中國國家地震局歷時十多年,編撰成四卷《唐山大地震研究》,匯集了國際、國內研究成果。為使這一成果惠及人類,亟需翻譯成英文,這既要英文、中文精通,更要對地震學有研究,唯此才能准確翻譯專業術語,才能發現或修正某些錯誤。最終,國家地震局邀請到張逢鏗出任英文版副主編,主編是世界地震領域的頂級權威豪斯納教授。9月9日,國務委員兼國家科委主任宋健,在人民大會堂會見了豪斯納、張逢鏗兩位教授。因這次是中美學術合作公務,他行旅匆匆未回家鄉。

1993年9月9日,宋健會見張逢鏗(左一)、豪斯納

第三次回家鄉是1994年夏天,張逢鏗與夫人熊曉舒同行。兩人唯一的一次登上黃山,伯母喜歡攝影,回美國后舉辦了個人影展,宣傳了黃山。72歲的伯父,還抽出一天時間,冒著烈日考察歙縣深山礦產。

第四次回家鄉是1996年,也是伯父最后一次回來。這次參加了《唐山大地震研究》英文版首發式,參加了唐山大地震20周年紀念暨國際地震學及地球內部物理學協會亞洲區域會議。公務結束后,8月6日飛長沙,訪問了母校湖南大學,參加了岳麓書院創建1020周年、湖南大學定名70周年系列活動。校方對校史館作了充實,在展出魏源、左宗棠、曾國藩、蔡鍔、謝覺哉等歷史校友的同時,增加了張逢鏗等杰出校友。此后他轉道家鄉,訪問了徽州師專(今黃山學院),見到高中同學黃澍教授,兩人那種歡顏,我還真從未見過。張逢鏗為學校題寫了陶行知名言:“敢探未發明的新理,敢入未開化的邊疆”,期望辦成黃山大學。

家鄉也牽挂著張逢鏗這位徽州之子——1997年3月20日,市政府授予張逢鏗“黃山之友”榮譽稱號﹔2002年,廬山村小學更名為歙縣張逢鏗小學,他以捐贈的形式設立了一筆獎學金﹔2017年,市政府將張逢鏗祖居列為市級重點文物保護單位﹔2019年8月,政府部門幫助修繕了其祖居,得知消息伯父非常高興!

張逢鏗故居2022年3月將正式開放,兩幢古色古香的徽派民居,一幢作為張逢鏗故居生平事跡展陳﹔一幢建成張逢鏗故居南極館,南極館以“人類的南極”為主題,有定制的直徑1.2米的頗大的地球儀,這是安徽唯一匯集南極知識的展館。張逢鏗故居的建成開放,是故鄉各級領導重視的結果,其意義正如1996年政協黃山市委員會在一份文件中所言:

美藉華人張逢鏗先生是著名的地球物理學家、第一個登上南極的中國人,他不僅在科學事業上成果卓著,而且對祖國、對家鄉懷有十分濃厚的感情……授予張逢鏗先生榮譽稱號,將有利於對市民特別是青少年一代進行愛國主義教育,促進我市的社會主義精神文明建設。

伯父是家鄉的驕傲,而今,家鄉為漂泊的游子修繕了故居,這是對張逢鏗濃濃鄉情的回應。黃山學院已決定在故居開館時授予兩塊牌子:黃山學院愛國主義教育基地、實習實訓基地。張逢鏗是徽州之子,無論走的多遠、無論成就多大,故鄉總在心中、祖國總在心中!

作者附注:

2019年初,我准備赴美看望伯父一家,伯父認真為我准備簽証材料,誰知意外發生了:在簽証通過前一天的2019年9月10日,伯父突然去世,此前,伯母因車禍於6月2日離世,相繼離去僅僅相隔98天。后來,在舊金山工作的堂弟景然建議我,最好2020年春天去景色更美。隨著疫情暴發,赴美一直不能成行。40年來,我與伯父通信數百封,伯父2019年8月24日來信是最后一封,伯父在信中鼓勵我退休后要“做到老學到老,也是梁啟超的名作《志未酬》是也”,他還憑記憶抄錄了全詩,這是伯父留給我最后的紀念。