1972年,李震任河北省機械局技術組組長時率隊赴捷克斯洛伐克考察重型汽車生產基地

李震,原名陳國珍,福建省晉江市人,是新中國早期工業戰線的技術開拓者之一。1913年農歷十月一日出生於晉江市金井鎮溜江村溪尾份一個富足的農民家庭。其家族在清末民初頗為顯赫,曾祖輩有兄弟七人,曾祖輩、祖輩不乏有人受到清廷的封贈和旌表。叔祖父陳章笨為菲律賓僑商,事業有成,樂善好施,至今鄉中故老尚能縷述,他曾於民國初年捐巨資在家鄉建造跨度近50米的溪尾橋。父親陳華恭,承其叔父之命主持宗族修譜和溪尾橋的工程建設,肩負重托,凡事親力親為,因勞力過度,吐血而亡,時年42歲。母親李銓娘,育有三男三女,國珍居次。兄陳國團,1906年出生,青年時是溜江溪尾的三位才子之一,性格堅毅內斂。父親陳華恭去世之后,陳國團即赴菲律賓擔任其叔祖父陳章笨開設的百貨公司總經理,后來與同鄉在菲創建木業公司,其有遺詩雲:“頻年浪跡一無成,受盡炎涼是此行。豈是有家歸不得,愧無十貫顯親朋。”可見在菲的這段時間,他的事業並不順利。弟陳國發,1915年出生,在其母親去世的次年(1931年)旅居菲律賓,1941年回國參加抗日革命工作,1945年1月任菲律賓華僑抗日反奸大同盟(簡稱“抗反”)成員團體——華僑店員抗日反奸同盟(簡稱“店抗”)秘書長,中華人民共和國成立后曾在中央統戰部、中央對外聯絡部工作,后任福建省公安廳五處科長、副處長,中共龍岩地委統戰部副部長等職。

李震童年時旅居菲律賓,青年時在其叔祖父陳章笨開設的義和商行當過店員,1935年至1938年就讀於菲律賓汽車工程學校。由於在菲期間接觸到進步思想,日寇侵華之際,他懷著報效祖國的一腔熱血,留給家人一封書信,帶著兩把手槍和一大筆銀圓毅然離家,投身於抗日救亡活動。為了不連累家人,他取母親的姓氏“李”和外祖籍貫“石圳”中“圳”的讀音化名為“李震”,於1938年11月由廖承志等同志介紹經香港抵達延安參加抗日戰爭,后轉入延安抗日軍政大學學習,系延安抗大第四期學員。在他的影響下,弟弟陳國發(化名陳平山)也在菲律賓參加抗日救亡活動並加入菲共,於1941年離開菲律賓到廣州尋找哥哥,但由於當時廣州已經淪陷,他輾轉龍岩一帶組織地下抗日活動。兩個弟弟的先后出走,讓兄長陳國團焦慮萬分。李震出走時,他曾同時在菲律賓和大陸登報尋人,再加上生意場上不如意,舊病復發,不久就回籍治病。過年時他在臥室房門貼上杜甫的詩《月夜憶舍弟》來抒發他心中的牽念:“戍鼓斷人行,邊秋一雁聲。露從今夜白,月是故鄉明。有弟皆分散,無家問死生。寄書長不達,況乃未休兵。”1941年冬,太平洋戰爭爆發,中菲交通中斷,僑匯斷絕。就在新桃換舊符之時,貧病交加的陳國團已經感受不到多少年味,只是徒增思念和悲傷,於是他在家裡的兩個大門上貼上自己書寫的春聯:“典田療疾為死裡求生,賣衣過年乃苦中作樂”“壯哉!二弟報國真是好男兒﹔苦矣!你兄患病難為大丈夫”。太多的無奈、無盡的嘆息也讓這位青年才俊走到人生的盡頭,1942年正月十七日凌晨,陳國團吐血不止而亡,年僅36歲,雖未“慷慨赴國難”,亦不乏大義凜然之情懷。

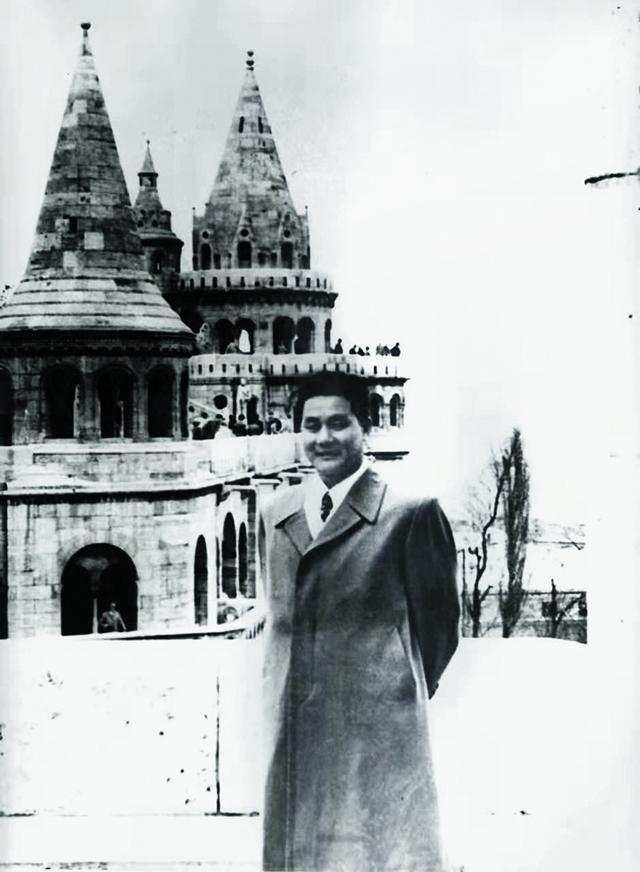

1956年,李震任一機部汽車局技術處副處長時,率隊赴匈牙利考察汽車工業

1956年,李震考察蘇聯汽車工業時在蘇留影

抵達延安之后,李震於次年5月加入中國共產黨,開始從事軍工技術、科研工作。在艱苦卓絕的抗日戰爭環境中,他運用在國外學到的機械、汽車制造技術,因陋就簡,從事軍工生產,生產出大量槍炮。他還曾主持設計了“60 炮”並批量投入生產,在八路軍對日作戰中發揮了巨大的威力﹔最先成功改裝能代替人畜力的煤氣汽車頭,受到中央軍委軍工局的行政獎勵和《解放日報》的表揚。解放戰爭時期,他設計了迫擊炮彈引信和發射底火,解決了當時軍工生產的燃眉之急,為奪取遼沈戰役的勝利和東北全境的解放立下了汗馬功勞。新中國成立后,李震先后在廣東省、第一機械工業部、河北省機械工業戰線從事技術、科研工作並出任處長、所長等職務。1963 年他主持起草了《河北省機械工業技術發展規劃指導》,成為當時河北省機械工業發展的指導性文件。“文革”中,李震受到不公正的對待,但他始終堅信黨的正確領導,對錯誤路線進行堅決抵制和斗爭。1978年至1981年,李震任河北省汽車工業公司經理,1982年至1984年任河北省機械工業局副總工程師、顧問。在撥亂反正和改革開放時期,為振興河北省機械工業和實現農業機械現代化,他充分發揮自身技術專長,殫思竭慮,出謀劃策,勤奮工作。

1984年12月,李震離休,享受正廳級待遇﹔1989年被評定為高級工程師(正高工)。2006年3月15日,李震在天津逝世,享年93歲。根據他生前的意願,去世后喪事從簡,不開追悼會,不舉行遺體告別,體現了一位老共產黨員的一貫作風和高尚情操。河北省國有資產監督管理委員會對其生平給予的評價是:“黨性觀念強,在黨的各個時期,在不同的工作崗位上都能夠認真學習、刻苦鑽研、尊敬領導、團結同志,具有較豐富的技術經驗。他一生堅持真理、作風正派、光明磊落、愛憎分明、講實話、辦實事﹔他從不追求個人的名利和地位﹔他識大體,顧大局,一生艱苦朴素、廉潔奉公。”

李震自小離開家鄉溜江之后,就再也沒有回來過,但他生前一直沒有忘記這片生之、育之的海邊村庄,一再叮囑他的后代,“老家就在晉江金井溜江,一定要回去走走看看”。就在2004年的秋天,他的次子完成了尋根之旅,了卻他的一樁心願。

李震這個名字,無疑是溜江村的驕傲。一個個舍小家為大家、為國家的故事,令人感動和敬佩。李震同志以及他的家族成員,為了國家、民族、家鄉可謂貢獻良多,也付出了常人所難以想象的犧牲。2015年12月21日,溜江村陳氏族人在溪美宗祠為其樹匾表彰、紀念,匾額書“忠勇留芳”,以緬懷這位先賢為新中國的解放和社會主義建設事業奉獻一生的業績,並激勵后人繼承他的崇高品德、愛國精神和優良作風,繼往開來,團結奮進,報效祖國。

(照片由李震家屬提供)