寒冬的延慶,冬奧村裡的工作人員正在為即將到來的北京2022年冬奧會緊張忙碌著。“村”裡的很多地方都打上了奧運五環的標記,這既是出於對奧運標志保護的需要,也是這個小山村獨有的榮耀。

奧運五環由5個奧林匹克環套接組成,可以是單色,也可以是藍、黃、黑、綠、紅5種顏色。奧運五環象征五大洲的運動員在奧運會上相聚一堂。這充分體現了奧林匹克主義的內容,“所有國家——所有民族”的“奧林匹克大家庭”主題。

其實五環最初並不是奧運會會徽的“必選項”。即便在顧拜旦設計出五環之后,也並沒有立刻登上會徽。五環標志初次進入奧運會會徽,則與冬奧會有著很深的淵源。

早期奧運會會徽中沒有五環

在科爾瓦奇峰背景下,瑞士國旗與奧林匹克五環旗交相輝映——這是1928年第二屆聖莫裡茨冬奧會的會徽。

然而,這卻是奧運五環標志首次出現在海報形式的會徽設計當中。在此前的奧運會及冬奧會上,並未出現奧運五環。

1896年,第一屆現代奧運會舉行。這屆奧運會的會徽還是古朴的招貼畫形式:在雄渾的雅典衛城,雅典娜手持橄欖枝注視著山腳下的古希臘奧運競技場,似乎在等待著前來領取榮譽的勝利者。

即便在奧運五環標志誕生后的15年間,奧運會會徽依然是各舉辦國的“自留地”。各國用會徽來彰顯自身的歷史、文化、地理特征,卻始終未將五環作為會徽的“必選項”來使用。

1928年,第二屆聖莫裡茨冬奧會首次將五環放入會徽﹔從4年后的美國洛杉磯第十屆夏奧會開始,五環才成為各屆奧運會會徽的必備圖案。

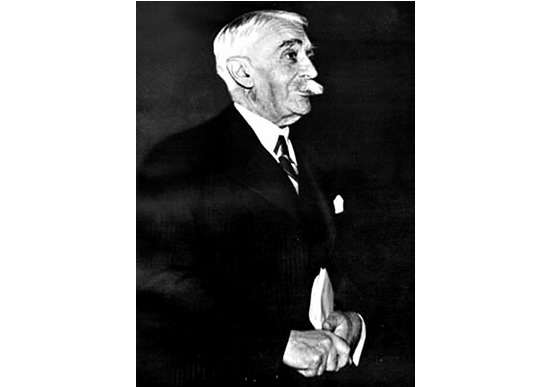

1919年,顧拜旦發表關於奧運精神的演講

在奧運五環標志的加持下,此后的每屆冬奧會會徽既有各自的特點,又都共同闡釋了奧林匹克精神。1992年第十六屆阿爾貝維爾冬奧會的會徽突破二維空間,展現出熊熊燃燒的奧運聖火的三維形象,火熱又動感十足﹔1994年第十七屆利勒哈默爾冬奧會會徽那靈動的鈷藍色與白色相間的北極光,凸顯了大自然的神奇之美﹔2002年第十九屆鹽湖城冬奧會會徽上用黃色、橘色、藍色染就的艷麗雪水晶,向人們訴說著異域文化的情調……

2014年第二十二屆索契冬奧會的會徽更是獨具一格,它是奧運歷史上第一次出現沒有圖像或繪制元素的會徽。索契的國際域名以十分藝術的方式直接放到會徽上,而域名下方的年份標識“2014”在巧妙設計下,恍若索契域名的水中倒影,二者與醒目的奧運五環標志珠聯璧合。開創性地完全數字化,將網絡域名作為代表舉辦地的文化特征嵌入會徽,索契冬奧會會徽濃烈的數字時代氣息震撼了每一個人。

“五個圈”圈定了奧運精神

五環標志在冬奧會會徽上的出現是一次歷史性的飛躍,它向全世界昭示了奧林匹克運動的世界性。

那麼,這簡單的“五個圈”代表了什麼?為什麼有如此大的意義?

這就要從奧運五環的設計者顧拜旦說起了。

聞名世界的奧運五環,並不是與現代奧運會同時降生的。

奧運會最早發源於2000多年前的古希臘。運動會在古希臘的奧林匹亞舉辦,所以人們就稱之為奧林匹亞運動會。不過這個古代奧運會在公元394年就因為一些原因停辦了。直到1500年后,也就是1894年,著名的教育家皮埃爾·德·顧拜旦提出了舉辦現代奧運會的倡議,這個倡議得到了12個國家的支持,並且在同一年成立了國際奧委會。兩年后,第一屆現代奧運會正式舉辦。

北京冬奧會火炬 攝影�李秋實

京冬奧會火種 攝影�程 宏

但是當時並沒有同步設計奧運會的標志、旗幟乃至會歌等,被譽為“現代奧林匹克之父”的顧拜旦一直希望奧運會能有自己的標志。

1913年,顧拜旦從法國體育運動聯合會舉辦的運動會上出現的兩個相扣的鐵環標志中獲得了靈感,從而設計出了藍、黃、黑、綠、紅這五種顏色的圓環套連組成的標志,用來代表相互團結的五大洲。

1914年,在國際奧委會成立20周年紀念大會上,顧拜旦興致勃勃地拿出自己設計的五環標志和一面印著五環的白底旗幟,並對此做了經典的解釋:“白色的旗幟中央有藍、黃、黑、綠、紅五個顏色的圓環,環環相扣,象征五大洲通過奧林匹克主義團結在一起。”相互環扣在一起的5個圓環,還體現了顧拜旦提出的可以吸收殖民地民族參加奧運會,為各民族間的和平事業服務的思想。

一番解釋過后,顧拜旦建議將它們作為奧林匹克運動的標志。這一建議得到了大會確認。就這樣,奧運五環旗在國際奧委會的大會上第一次升起來了。

自1920年第七屆安特衛普奧運會起,五環的藍、黃、黑、綠、紅開始成為五大洲的象征,分別代表歐洲、亞洲、非洲、澳洲和美洲。

隨著時間的推移和奧林匹克運動的發展,對奧林匹克標志的闡釋也出現了變化。根據1991年的《奧林匹克憲章》“奧林匹克標志”詞條的附則補充解釋,奧林匹克旗和五環的含義,不僅象征五大洲的團結,而且強調所有參賽運動員應以公正、坦誠的運動員精神在比賽場上相見。

北京冬奧會會徽兼具中國風和國際范兒

2017年12月15日20時22分,中國首都北京的國家游泳中心水立方,這座北京2008年奧運會和北京2022年冬奧會的標志性“雙奧”場館,又一次見証了奧林匹克歷史性時刻:北京2022年冬奧會會徽“冬夢”和冬殘奧會會徽“飛躍”,在此揭開了神秘面紗,正式亮相。

兼具中國風和國際范兒的會徽立刻傳播到海內外。無數熱贊的背后,是設計團隊上萬遍的修改和評審團隊嚴謹的眼光。

時光回到2015年7月31日。國際奧委會主席巴赫在馬來西亞吉隆坡會展中心鄭重宣布,北京獲得了2022年冬奧會的舉辦權。整整一年后——2016年7月31日,北京冬奧組委從長城發出邀請,面向全球征集北京2022年冬奧會和冬殘奧會會徽的設計方案。

從2016年11月20日投稿征集開啟的第一天起,承載著人們對北京冬奧會美好憧憬和向往的作品就如雪片般從四面八方飛來。全國31個省、自治區、直轄市及香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區,以及美國、俄羅斯、英國、法國等13個國家都交來了設計方案。年齡最大的投稿人85歲,年齡最小的投稿人才7歲,還有多位殘疾人設計者也遞交了作品。在所有投稿中,來自專業設計機構和高等院校的設計方案超過了七成。

會徽設計征集工作在2016年11月30日16時截止,征集工作歷時4個月,共收到設計方案4506件,數量是北京2008年奧運會會徽征集的2.2倍。

2016年10月,經國際奧委會、國家體育總局、中國殘疾人聯合會、中國美術家協會、中國工業設計協會、北京設計學會、北京奧運城市發展促進會、專業美術院校等機構和代表推薦,北京冬奧組委邀請國際、國內15名知名專家和運動員代表組成了會徽專家評審委員會。

2016年12月16日,征集結束后僅半個月,評委會就召開會議,按照會徽評審程序和規則進行篩選。在北京的歌華大廈,4000多件作品被整齊地碼放在數十張桌子上,每件作品都沒有顯示應征者的姓名、單位,呈現給評委的隻有作品本身和編號。為了便於篩選,專家評審委員會對作品按照展現的元素、圖形、字體和藝術特點等進行分類,把同一類的放在一起。15位中外評委在作品展示大廳裡仔細端詳著每一件作品。

初選時,評委們每人可以挑選100件作品。在公証人員的監督下,投票之后即唱票,初評入圍的78件作品就此產生。一天之后再復評,每名評委選出他們心目中的優秀作品。在反復比較、認真篩選之后,中外評委從入圍復評的作品中又選出了10件作品,並進行打分排序。

經過投票,801號作品在10件入圍作品中獲得總分第一名,其中的“冬”字概念設計就是北京冬奧會會徽“冬夢”的原型。機緣巧合的是,801號作品的作者是北京申辦2022年冬奧會會徽的設計者、中央美院設計學院副教授林存真。在申辦冬奧會期間,林存真設計的申辦會徽就以中國書法“冬”字為主體,將抽象的滑道、冰雪運動形態與書法巧妙結合,人書一體,天人合一;“冬”字下方兩點順勢融為2022,生動自然。

又經過幾輪評選和深化修改,在廣泛征求意見之后,北京冬奧組委主席會上確定了一件會徽設計方案和一件備選設計方案。801號作品,也就是“冬夢”和“飛躍”,最終脫穎而出。在此之前,這個作品經歷了上萬次修改,林存真的電腦硬盤裡相關的文件夾有300多個,大概佔了14G。

2017年12月15日晚,北京2022年冬奧會會徽“冬夢”和冬殘奧會會徽“飛躍”在萬眾矚目中正式亮相。

北京冬奧會會徽“冬夢”以漢字“冬”為靈感來源,圖形上半部分展現滑冰運動員的造型,下半部分表現滑雪運動員的英姿。中間舞動的線條流暢且充滿韻律,代表舉辦地起伏的山巒、賽場、冰雪滑道和節日飄舞的絲帶,為會徽增添了節日歡慶的視覺感受,也象征著北京冬奧會將在中國春節期間舉行。

北京冬殘奧會會徽設計展現了漢字“飛”的動感和力度,巧妙地幻化成一個向前滑行、沖向勝利的運動員,同時形象化地表達了輪椅等冬殘奧會特殊運動器械的形態。上半部分的線條剛勁曲折,下半部分的線條柔美圓潤,寓意運動員頑強拼搏、歷盡坎坷最終達到目標,收獲圓滿。

冬奧會會徽由黑白圖片起步,每一個會徽的意義不盡相同,但都蘊含了人們對奧林匹克精神的向往與追求。

再有不到一個月,北京2022年冬奧會將盛大召開。來自全球的運動員將再次聚集在奧運五環之下,在冰雪賽場中激烈角逐。