上世紀八十年代初,我從小鎮被安置到省城一個文化單位專業寫作,在其中的戲劇研究所,知道了李漁。

李漁最早的名號讓我印象特別深刻:原名仙侶,字謫凡,號天徒,仿佛是對他人生的預訂。

在難免夸張的記敘中,李漁簡直有些奇特:

襁褓識字,四書五經過目不忘﹔總角作文,下筆千言﹔童子試一舉為“五經童子”,名噪一時﹔而立前后兩赴鄉試無果。一度做了州司馬幕客,在齊梁沈約南宋李清照先后題詠、此后無人敢輕易動筆的八詠樓撰聯“沈郎去后難為句,婺女當頭莫摘星”,為人叫絕。清兵入城,回到故裡蘭溪,筑伊園,當“識字農”。

“至乃雞犬歡迎,山川相識。農輟鋤以來歡,漁投竿而相揖……”《歸故鄉賦》仿佛從陶淵明的《歸去來辭》脫出。倘真若此,文學史最多是多了一個無所作為的隱士。

但李漁不是“五柳先生”。他倡建涼亭,命名“且停亭”,題聯“名乎利乎道路奔波休碌碌,來者往者溪山清靜且停停”﹔倡修水利,田內開鑿堰坑,令田禾使有蔭注,石坪壩為后人稱“李漁壩”﹔他總理宗祠,訂祠約,修宗譜,深受村人敬重。

變故緣於與鄰村的詞訟。李漁顯然不具爭斗的基因,舉家遷徙杭州。

繁華都市,車水馬龍,應該有相對開闊的立足之地﹔滿腹經綸,不能“貨與帝王家”,用來養家活口應該綽綽有余﹔舉目無親,幸有所長,正可供給對戲劇小說饒富興趣的豪紳士夫、市井民眾。

中國歷史上第一位“賣賦以糊其口”的專業作家由此誕生。

與所有寒門弟子一樣,李漁曾遵母親效孟母三遷教子之命,認定以仕途經濟光宗耀祖為人生正道。不料風雲變幻,學而優則仕夢碎。盡管“人淚桃花都是血,紙錢心事共成灰”,但他並未躺平,而是另辟前人從未走過的蹊徑。

命運注定了他的游移和偏離。李漁選擇的是正統文人所不齒、時人亦皆視為“賤業”的“賣文字”的“末技”。在自甘低賤這一點上,與元雜劇奠基人關漢卿或有相似之處。

關漢卿以“銅豌豆”自侮表達對傳統規范的叛逆,某種程度是一種抗爭。而李漁沒有這樣的傲骨,沒有這樣的憤世嫉俗。他的選擇純粹是順其自然。他並不在意“七匠八娼九儒十丐”的世俗層級劃分,並不在意人們是不是會像“意大利人之視但丁、英人之視莎士比亞、德人之視歌德”(王國維《錄曲余談》)那樣看他,他坦然承認比他為“湯王”是譽過其實。如果泉下有知,對鄙薄他為“通俗作家”的后世高論他隻會置之一笑。他沒有寫過關漢卿的《竇娥冤》那樣泣血斷腸的悲劇,也沒有王實甫《西廂記》的“碧雲天,黃花地,西風緊,北雁南飛……”和湯顯祖《牡丹亭》的“……朝飛暮卷,雲霞翠軒,雨絲風片,煙波畫船……”那樣膾炙人口的名句。他把懲惡揚善、譴責道學的尖銳藏匿於溫潤圓滑,善解人意,投人所好,唯求明白易懂,雅俗共賞,男女老少,上下尊卑,皆大歡喜。“北裡南曲之中,無不知李十郎者”。

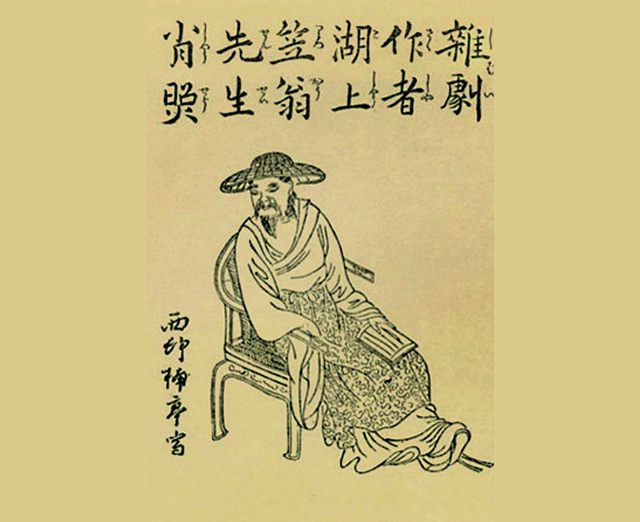

李漁畫像

縱覽古今,多少大家著書立說似淵之深,文壇地位仰之彌高,可望而不可即。但李漁給予世人的,是一種平易和親切。

李漁一生不曾為官,靠才情卓越,見解新潮,不依傍他人,不重復自己,努力發現“前人未見之事”,“摹寫未盡之情,描畫不全之態”,著述數量驚人。獨樹一幟,長期引領著時尚文化的潮流:

他的小說是“新耳目之書”,一出即被爭購一空﹔他的劇作一改劇本成為案頭之作的弊病,“貴淺不貴深”﹔他的《閑情偶寄》創立中國史上第一部系統的戲劇理論,居然還包羅了營造、裝飾、醫藥、養生、烹調、美容、梳妝以至房事﹔他的造園精巧別致,“芥子納須彌”,往來盡鴻儒﹔他的出版從選題、刻印到發行,無不精通,芥子園圖書獨步書林﹔他不是畫家,但倡編了《芥子園畫傳》,讓“世之畫山水者皆有畫山水之樂,不必居畫師之名而已得虎頭(虎頭指東晉顧愷之)之實”﹔他以文會友,以戲會友,四方討好,八面玲瓏,周旋於達官顯貴,三教九流,打抽豐,賺捐資,步步提防又游刃有余﹔他“生平錮疾注在煙霞竹石間”,“名山大川十經六七”,“過一地即覽一地之人情,經一方則睹一方之勝概。且食所未食,嘗所未嘗”﹔他的戲曲家班,紅遍大江南北,朝夕相處,恩情、友情、藝情、愛情水乳交融。

成名后的李漁又給自己取了許多名號:笠鴻、笠翁、覺世稗官、笠道人、隨庵主人、湖上笠翁,所有這些都標榜著一個不無矯情的意思:自詡小人物。仿佛刻意與他特別顯豁,特別精彩,特別響亮的人生形成對照。他給后人給世界留下的遺產多所開創,豐富而有價值。后人給他冠以的頭銜讓人眼花繚亂:小說家、詩人、劇作家、戲劇理論家、出版家、書籍經營家、社會活動家、園林藝術家、發明家、美學家,美食家、美色家、時尚文化倡導者、文化產業先行者……而我以為他最有資格享有的頭銜應該是生活家——獨一無二的生活家。他藝術地生活並且把生活的藝術很藝術地付諸文字,在藝術與生活中皆如魚得水。如果一定要用一個口號界定他的藝術追求,不妨說是為生活的藝術——開始是為生存,后來是為享受。

正是這一點,他遠高於無數自命不凡的風流才子。

李漁的身上聚集了中國傳統文人幾乎所有的聰明、才情、夢想、個性、優異、癖好和缺陷。然而,與古板拘謹的同行相比,他行事風格高調張揚,生活方式闊綽奢侈。他對華屋綺園、醇酒佳肴、妙音美色有著特殊的敏感和迷戀。他七情六欲十足,一生在人間煙火中活色生香,悠游裕如,舉重若輕。無數學問家當做生計的大作在他自己看來不過是“偶記”的“閑情”。他是男人的談資,也讓女人欣賞。他代表著一種充滿新鮮氣息的異類文化,橫掃了正人君子千年的道貌岸然。

做過讀書人,但不受庄嚴經典的束縛﹔幻想過做官,但枯槁的秩序容不下他的鮮活。李漁太超前了,超前了至少數百年。他不像戲裡的人物往往抱負天下,懷才不遇。他擯棄了士子功名,逾越了常規正軌,活在傳奇戲曲的起承轉合裡。他批閱《三國志》,改定《金瓶梅》,極盛時期的得意之作是游戲之作,艷俗而露骨,像是一個出格的玩笑。他隻寫喜劇:“唯我填詞不賣愁,一夫不笑是吾憂。”他愉悅了社會,自己也活得像神仙。或者反過來,他活得像神仙,同時愉悅了全社會。他因此頗為自得:“士子雖多有經天緯地之才,如無登天之卷,又何以為?”他本身就是一部傳奇,一場喜劇,一處讓人嘖嘖稱羨的園林。他一世如仙侶,幾曾是笠翁?像是真的應驗了他最早名號“仙侶”、“謫凡”、“天徒”對他人生的預訂。這是他個人的命運,也是中國近代文明的一個必然。

然而,李漁最終還是沒能避免黯淡的謝幕。

他太成功了。成功得讓他影響有多麼深廣,受到的嫉恨就有多麼深廣。進入人生和事業的巔峰,也就陷入了人性的泥淖。誹謗和謠言一直如影隨形,靠筆墨立身的李漁一直忍氣吞聲。以他的社會地位,他隻能出賣才華,無能傷害他人。他從來隻想活好自己,無意與任何人對立。他筆下的人性是一種美麗的風景,他不想弄臟。

李漁名利兼具,卻不是市井俗人。終老之年,他不聲不響地踏上回歸之路。多年的好友在他的手上寫了八個小字:才高招嫉,物極必反。

終於到了這個凌晨——古稀之年,人生冬日,大雪紛飛,一代風月主人風流一生的風光溘然偃息。

他最后的樂土是傾盡心力建成的層園。園林緣山而筑,“湖上笠翁”坐臥之間皆可飽覽湖山:“繁冗驅人,舊業盡拋塵市裡﹔湖山招我,全家移入畫圖中。”

層園失去了最初的主人,並且最終會在腐朽中失去最初的生命。而賦予它生命的人,卻不會隨之消失。他一生創造的那些數量可觀的無形建筑會比所有他曾擁有的有形建筑活得長遠得多。