作者簡介:毛佩琦,中國人民大學教授、博士生導師,中國明史學會首席顧問,中國文物保護基金會歷史文化專家委員會主任,央視百家講壇主講學者。

主要著作:《明成祖史論》、《永樂皇帝大傳》、《平民皇帝朱元璋》、《鄭成功評傳》、《無心剩稿》、《讀史雜說》等。

清河本是一條河。《大明一統志》說:“清河源自昌平縣西南一畝泉,經燕丹村東南合榆河。”按現在的說法,清河橫亙在今北京城的北面,清河源於西山泉水、下游山洪以及匯入的玉泉山水,流經圓明園、清河鎮,在立水橋以東入溫榆河,全長23.8公裡,流域面積150平方公裡。

北京所在,古代稱為幽燕。這裡歷史文化悠久,如今通過考古已經發現了新石器時期的文化遺址。見諸文字記載的,《周禮·職方氏》說:“辨九州之國”“東北曰幽州”,所指大致包括今河北北部及遼寧一帶。周武王平殷,封召公於幽州故地,號燕。到戰國時期,燕國成為七雄之一。燕國以薊城為國都。按照侯仁之先生的考証,薊城以薊丘而命名,薊丘在今北京城西白雲觀的西側一帶。(《北京史話》上海人民出版社,1980年9月第一版,第16頁)燕國地處中原北端,是胡漢交融之地,薊城的戰略地位十分重要。而對中華民族的發展產生深遠影響的是北方民族的不斷崛起和南下,他們都選擇在這裡建立都城。契丹遼政權,以此為陪都,稱燕京,亦稱南京,為析津府。女真金政權以這裡為京師,稱中都,為大興府。元朝入主,在中都城東北設立新都城,稱大都。燕京一步步向大一統的中華帝國的統治中心邁進。其后,明清繼之,稱為北京,以燕京為都城的歷史前后長達800年之久。

清河古城遺址

燕京北枕大漠,俯瞰中原,地處沖要,堪稱天下中樞。由燕京往來漠北,必須要跨過清河。自然,在跨越清河的水陸道路交匯處,就形成了一座城鎮,清河鎮。清河鎮地當要道咽喉,是京北的門戶。歷來人們習慣稱北邊塞外為口外,到塞外營生稱為跑口,所經之地則稱為各各口,因此,清河也曾被稱為“口”。《析津志》記載:“大口店,在京城(指遼析津府,在今北京城區西南部)西北四十裡,舊有城,今為店,西有高丘鼎峙,曰三疙瘩。車駕春秋往還,百官迎送於此。(元熊夢祥《析津志輯佚》北京古籍出版社,1983年九月版,第246頁)《圖經志書》說:“大口故城在縣(指昌平縣,在今北京市昌平區城關)南五十裡清河社。”又說:“三疙疸,在縣南五十裡清河社,社有三土丘,故名。元往來上都,亦駐於此。(《順天府志》,北京大學出版社1983年4月影印《永樂大典》抄出本,第414-415頁)。《日下舊聞考》:“大口村在州東南五十五裡。”(卷一百三十五,京畿,昌平州二,引《昌平州志》。北京古籍出版社1983年5月版,第6冊第2172頁)《元史》等文獻也不乏皇帝往來上都於此停留住宿的記載:《元史·文宗紀》“天歷二年(1329)五月丁丑,帝發京師,北迎明宗皇帝。戊寅,次於大口。” 元周伯琦《近光集》:“至正十二年(1352)四月,……大駕北巡上京……至大口,留信宿。”(均見《日下舊聞考》卷一百三十五引,同上,第2172頁)明朝成祖即位后,改北平為北京,后遷都北京。成祖文皇后徐氏於永樂五年(1407)在北京逝世,明室選定昌平天壽山營建皇家陵寢,永樂七年開始營造跨越清河的石橋——廣濟橋,歷朝皇帝北出謁陵,往來清河更為頻繁。永樂十二年,朱棣第二次親征漠北,三月十七從北京出發,當晚到達清河,隨駕送行的京城官吏耆老就在這裡與皇帝辭別。從京城到此,正是一日之程。清朝定都北京后,為貯存從各地調運的大量物資,在北京各處修建了許多倉場。康熙四十五年(1706)在清河地區建立的本裕倉,有倉有營,貯存軍糧,駐扎軍隊,凸顯了清河地位的重要。清朝諸帝歷年秋狝,往還承德也多經過清河。

迨至清末,新政迭出,清河又是得風氣之先的地方。浦利呢革公司即北京清河制呢廠、清河陸軍第一預備學堂及后來的清河航空飛艇廠的建立,都使清河再次成為引人注目之地。至於民國,清河鎮仍然是連接京師與塞外的重要的通道,中國人設計建造的第一條鐵路,京張鐵路開通,設有清河一站,更促進了清河的發展。清河地區人口日益繁聚,五業興旺,成為京北巨鎮。

1907年(清光緒三十二年)建立的清河制呢廠

清河廣濟橋

新中國成立后,清河鎮再次煥發生機。作為北部距離京城最近的一個經濟文化的聚集點,社會面貌煥然一新,各項事業繁榮興旺。但是,隨著國家經濟布局的發展變化,特別是交通的便利,北京城區不斷向北延伸,清河鎮的地位也在發生變化。特別是改革開放后的四十年裡,大規模的經濟建設大大改變了清河鎮的固有面貌。原來的清河鎮在一片水泥森林中逐漸隱身。

古老的清河鎮曾經是很美的。

乾隆六年(1741)、十二年,清高宗北出游獵路過清河鎮,分別留下了《清河道中》和《過清河橋》詩。《過清河橋》有句:“發軔塞北行,入畫江南意。魚躍破渚煙,鷺飛點蘆穗。俯仰對空澄,即目愜幽思。”(《欽定日下舊聞考》卷一百七,郊坰。北京古籍出版社本,第1778頁)這位曾經飽覽江南美景的風流天子,在清河橋上感受到了江南的詩情畫意,顯然不是憑空而發,我們從中亦可想見清河鎮當年的風貌。1950年冬,我們全家從南方返回北京的老家,我在前門區(后改為宣武區)民鐸小學就讀。我的姥姥家在清河附近的前屯村,我們隨母親來到前屯村,因此,我又轉學到清河鎮讀書——從海澱區第八中心小學,到北京第二十中學,從小學三年級一直到高中畢業。那是從1953年到1962年,整整10年,所以我還感受過風貌猶存的清河古鎮。

清河鎮是一個極具特色的、風光秀麗的北方古鎮。蜿蜒穿過鎮中的清河水,清澈見底。寬闊的大道貫通南北,橫跨河上的廣濟橋按皇家規制建造,是一座三孔石橋,不霽而虹,未雲而龍,一派皇家氣象。時有人撐船河上,放魚鷹捕魚。岸邊洗衣女紅衫綠襖倒映在水中,清脆的棒槌聲傳得很遠很遠。南頭迤東的倉營,鬆柏成蔭,森然寧靜,是學校組織露營的好去處。出清河大街往北,大約一裡地,在官道的東側是一片大土丘,不知道是不是所謂“三疙瘩”中的一個。這裡叫五撥子。在高高的土坡上有一棵幾個人都抱不過來的大鬆樹,至少有好幾百歲樹齡了,英姿挺拔,枝繁葉茂,幾裡地之外就可以看見它青蔭如蓋的身影,是清河鎮的又一個標志性的風物,也是圖畫老師們寫生的重點選題。土坡丘壑縱橫,道路迂曲,老師曾經組織學生們在這裡舉行追蹤探秘的軍事游戲。清河鎮還是個多種文化匯集的地方。清河北頭有真武廟,南頭有九宮娘娘廟,街中橋南東側是基督教福音堂,橋北西側是清真寺。東西文化和諧相處,中外建筑相映成趣。海澱區第八中心小學就設在真武廟,一分校在清真寺,二分校在娘娘廟。1953年建立的北京市第二十中學,在街北頭東側,規模完備,師資力量雄厚。在長期戰亂之后,初享安寧生活的一批知識分子聚集在這些學校,他們操著南腔北調,以豐厚的學養,精心培育引導著混沌初開的孩子們。街中心路東有文化館,書報閱覽室裡總是寂靜無聲,新華書店雖然門面狹窄,但時時有新書出售。清河制呢廠,是規模龐大的毛紡織工業基地,每天清晨廠裡的汽笛定時鳴響,聲傳數裡之外,精神振奮的工人們,從四面八方趕往工廠上班。附近的居民也把汽笛當作報時鐘。從鎮東側極目遠望,可以看到寬闊的地平線,每當紅日初升,遠近村落炊煙裊裊,農民開始了一天的勞作,清河鎮籠罩在耀眼的光輝下,好一派生氣勃勃的畫面!

歷史總是要往前走的。清河鎮也曾經步履蹣跚踟躕不前,但在經過了種種艱難曲折之后,與我們的國家一樣,清河鎮也大踏步地向前發展了。

清河鎮是我和許許多多清河人成長、生活的地方,是許多清河人世世代代安身立命的地方,是我們魂牽夢繞的感情寄托之所。在我們慨嘆物亦非人亦非,舊跡難尋的時候,杜澤寧先生,以他精心的制作的《清河圖錄》為我們懷鄉的飢渴之心送來了慰藉。

澤寧先生是生於斯長於斯的清河人,他對清河的眷戀之情自非外人可比。鄉情難舍,鄉愁難解。多年來,澤寧先生孜孜不倦地搜集清河鎮的文獻資料,要把清河鎮的歷史記錄下來。2016年澤寧先生就為社會奉獻了一部皇皇巨著《京北畿甸清河鎮》。這是積九年之功力始克完成的一部近50萬言的著作,以內容豐富,記載准確為人稱道,不僅受到了各界老少清河人的歡迎,也得到了地方史和方志界的認可。但澤寧先生未以為足,他希望換一種方式,以更形象的資料向我們展現清河鎮的歷史。這就是現在我們看到的《清河圖錄》。

有人說現在是讀圖時代。人們對歷史的回顧和記憶,已經不滿足於僅僅閱讀文字了。借助現代科技手段,我們可以看到更多的歷史形象的資料。但是由於我們追溯的歷史過於久遠,當時的影像記錄手段還不發達,風吹星散,鳳毛麟角,那些東西到哪裡去尋找!然而澤寧先生矢志不移,“上窮碧落下黃泉,動手動腳找東西”。澤寧決心挽住那些逝去的光影,讓它們長存人間,終於拿出了這部全面展現清河鎮歷史風貌的大作。

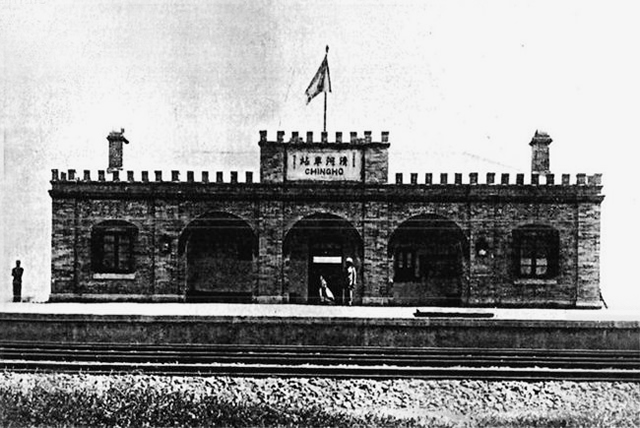

中西合璧的清河火車站

澤寧先生以本可悠游安閑之年,卻奔走鄉裡耆舊,出入石匱檔室,走筆青燈案頭,殫精竭慮,堅持不懈,努力完成如此艱巨之事,絕不是為了發思古之幽情,也不僅僅是為了個人感情的寄托。他撰著《京北畿甸清河鎮》和這部《清河圖錄》,是為了保存乃至搶救清河鎮的一段歷史,如澤寧先生所說是“給‘老清河’一個情感的回憶,給‘新清河’一個了解過去的平台。借以發掘和保護鄉土文化資源,為海澱乃至北京的歷史貢獻一些清河元素。”我看,其言似有未盡。個中最核心的原因是自覺承擔起了一個讀書人的社會責任。用手中的筆服務於社會,奉獻於歷史。清河鎮是大歷史在一隅之地的縮影,大歷史是無數個清河鎮這樣的歷史所組成。不深入了解一個個具體的歷史細節,何談大歷史的構建?我們從哪裡來,我們的路應該怎樣走,我們的家國情懷何以落地,我們中華民族的身份何以認同,等等,等等。《京北畿甸清河鎮》和《清河圖錄》,為我們提供了解讀大歷史的一個具體案例。有無數個這樣的具體案例匯集起來,中國歷史就不是空泛的,中華文化就不是籠統的,我們的家國情懷就不是虛無縹緲的。同時,通過這兩部書,澤寧先生也為地方史、地方史志的研究和寫作建立了一種模式,提供了獨特的經驗。澤寧先生對地方史志寫作的體例,對地方史志的結構上和敘述方式上,都進行了有益的探索和嘗試,仔細閱讀,從中不難發現具有指導意義和普遍價值的啟示。

不懂得歷史,不能走好現在的路。了解了歷史,才能使我們的腳步更加穩健。了解歷史,讓我們從鄉土開始。雙腳踏在家鄉的熱土上,就從這裡出發,懷抱家國之情,堅實地走向千裡萬裡!