陳嘉庚先生

1926年以后,陳嘉庚的經濟實力由於經濟危機等原因開始走下坡路,但他的社會威望日益提高。20世紀20年代作為福建會館與中華總商會兩大華僑社團的成員之一,陳嘉庚希望建立一個更有代表性的、可以統一領導新馬地區全體僑民事務的新組織。為此,他在《南洋商報》發表文章,倡議將中華總商會改為中華會館。他指出:“今當祖國革命成功(指南京國民政府建立),建設伊始,百事維新。海外華僑,亦宜乘時奮起,作有組織有秩序之大團結。一方面嚴守當地法律,表現華族之文明,另一方面創設公共事業,幸僑界之福利。”

他在文章中還提出了關於中華總商會職員名額分配、商會建設等多方面的建議,但是保守的新加坡中華總商會拒絕了陳嘉庚的建議。1928年陳嘉庚高票當選為福建會館會長。福建人在新加坡華僑中佔多數,在華僑社會中起著舉足輕重的作用,福建會館在陳嘉庚的領導下成為了一個凝聚力強、戰斗力強的華僑大社團,陳嘉庚在華僑中的領導地位也以此大大加強了。

1928年,為了搶先控制濟南,日本3個步兵中隊於4月20日入侵濟南,在市內各馬路構筑工事、尋舋開槍,打死中國軍民多人。5月3日,日本向國民黨北伐軍駐地發起大規模軍事進攻,並在濟南奸淫擄掠、無惡不作。僅5月3日一天,被日本殺害的中國軍民就在一千入以上。國民政府的特派交涉員蔡公時,在被百般摧殘后也慘遭殺害,隨行人員僅一入逃脫。這就是震驚中外的濟南慘案。

消息傳到南洋,群情激憤,陳嘉庚出面領導了“山東慘禍籌賑會”,他在大會上發表了慷慨激昂的演講:“查山東不幸,客歲慘遭天災,難民數百萬人,無食無衣,苦慘萬狀不可言喻。雖遠鄰美國尚籌款一千萬元,以資賑災……日本雖與我國毗鄰……而從未聞其捐助一文錢,救濟一粒米。乃今且更進一步,侵略我主權,殘殺我同胞……其野心凶暴,險惡蠻橫,實全世界所未有。今我國勢雖弱,然人心未死,公理猶存,必籌相當之對待。”

這是陳嘉庚第一次站出來領導華僑開展政治運動。在他的領導下“山東慘禍籌賑會”成立9個多月,共募得賑款117萬元,大部分匯交南京政府,部分用於接濟蔡公時家屬。這一活動持續時間之長,動員民眾之廣,在整個新加坡歷史上都是空前的。新、馬華僑第一次不分族群,不分省籍,不論階級,都在陳嘉庚和籌賑會同仁的宣傳下踴躍捐款。

新加坡華僑不僅積極參加籌賑活動,還踴躍發起了抵制日貨活動。在這段時間,新加坡華僑與日本的貿易幾乎完全斷絕,日僑在新加坡開辦的診所、理發店、商店也看不到華僑的身影。這引起了日本政府的仇恨,不僅陳嘉庚本人上了日本人的黑名單,日本政府還有組織有計劃地運用壓價或傾銷方式,在橡膠、蔗糖、錫、鐵、麻等各種產業與華僑企業展開惡性競爭,陳嘉庚自己的一家橡膠工廠就遭人縱火焚毀,損失高達50萬元。這一行徑被一致認為是日本人的報復。

1929年“田中奏折”頒布,日本軍國主義野心大白於天下。陳嘉庚深信這是日本軍國主義對中國侵略野心的大暴露,他為了揭露日本的陰謀,喚起海外華僑的愛國熱情,將田中奏折自費印制了5000份,在華僑中間散發。這引起了當時新加坡的英國殖民當局的注意,對陳嘉庚發出了警告:“行政會議考慮到一些與山東籌賑會有關的華族領袖的行為,本會決定致函陳嘉庚先生提醒他的行為已受到總督的垂注,倘若今后尚有類似行為,他將會面對嚴重后果。”

英國殖民當局並沒有嚇住陳嘉庚,國難當頭,他早已將個人安危置之度外。雖然他已經被殖民當局授予英國國籍,但他始終認為自己是一名地道的中國人。陳嘉庚就在這一時期,開始由一位傳奇商人向敢於擔當、以天下為己任的領袖人物轉變。

1931年,“九一八事變”發生后,陳嘉庚把自己1923年創辦的華文報紙《南洋商報》從午報改為早報,就是為了第一時間向新馬各地的讀者報道中國戰事。“七七事變”后,這張報紙成為了新加坡、馬來西亞華僑抗日活動的輿論中心和精神向導。

1937年7月7日,發生在宛平城外的盧溝橋事變爆發了。陳嘉庚從兒子陳國慶處知道了日本進攻盧溝橋的消息,他反應很平靜,但是確實沒有想到這沖突很快就會演變成中日之間的長期戰爭。

在陳嘉庚的號召下,廣大南洋華僑奮起抗日救亡支援祖國

隨著華北戰事迅速擴大,新加坡、馬來西亞各地華僑群情激憤,抗日情緒高漲,紛紛致電南京政府,敦促蔣介石抗戰。南洋華僑紛紛建立抗日救亡團體,湊款賑濟祖國傷兵難民。一些華僑領袖請求陳嘉庚出面領導籌賑事宜,但陳嘉庚態度十分冷靜,他認為“戰事尚未顯明,若可息事,則毋需籌款﹔如或開戰,關系國家民族存亡,事件極為重大,開會籌款當有相當計劃,不宜急切輕舉”。言必信,行必果,是陳嘉庚的性格。

戰爭在繼續擴大。1937年8月13日,日軍對上海發動大舉進攻,中國守軍奮起抵抗。陳嘉庚意識到,關系中華民族生死存亡的時刻終於到來了。新加坡著名僑領葉玉堆、李俊承、陳延謙、周獻瑞、李光前、陳六使等人勸陳嘉庚出面領導新馬籌賑工作,但陳嘉庚並沒有答應,因為他認為自己已經退出了商界。但這些僑領都認為此時的陳嘉庚威信比以往更高,且商界許多人士曾受陳嘉庚提攜和栽培,由他出面領導抗日救亡運動是最合適的人選。

陳嘉庚等僑領也擔心新加坡的英國當局會阻礙他們的愛國行為,但由於日本發動全面侵華戰爭直接影響了英國的在華利益,新加坡華民事務司和英國駐新加坡總督很快就同意了由陳嘉庚領導新加坡籌賑會事務。隨后,陳嘉庚先后當選了新加坡籌賑會臨時主席與馬來西亞、新加坡華僑籌賑祖國傷兵難民委員會主席。

成為主席后,陳嘉庚帶頭捐款,主動表示每月將捐款2000元,直到戰爭結束。眾僑領也慷慨解囊,為民眾帶了一個好頭,使得籌賑運動迅速在新馬各地展開。陳嘉庚領導籌賑會僅用兩個多月的時間便完成了南京政府發行的5 億元救國公債的勸募任務。他在給陳村牧先生的信中說:“值此國族生命已到最后關頭,余惟恨現無百萬資金,否則亦必全數購買救國公債,絕不猶豫也。”

抗日救亡運動極大地提高了新馬華僑參與政治的熱情,人們在陳嘉庚為主席的籌賑會的領導下形成了空前的凝聚力。陳嘉庚也贏得了國民黨人、共產黨人和華僑社會團體的尊重。但他希望建立一個更大的社團組織,全面領導新馬華僑的籌賑和抗日救亡運動。

1938年10月10日,來自南洋各地的40多個愛國團體的代表共160多人,齊集新加坡華僑中學,宣布成立“南洋華僑籌賑祖國難民總會”,簡稱“南僑總會”,陳嘉庚被選為主席。

南僑總會號召南洋華僑“各盡所能,各竭所有,自策自鞭,自勵自勉,踴躍慷慨,貢獻於國家!”南僑總會的誕生,是南洋華僑歷史上的一件大事,它標志著在抗日旗幟下的愛國華僑大團結局面已經形成。

在南僑總會的領導下,南洋抗日救亡團體如雨后春筍般發展起來,到太平洋戰爭爆發前夕,這類團體已增至700多個。他們開展了多種多樣的抗日救亡活動,其中以募捐的成績最為突出。僅1938年和 1939年兩年,南僑總會的各地分會共募得一億四千多萬元,佔同期海外華僑捐款總數的70%,匯回祖國及時支援了抗戰的需要。

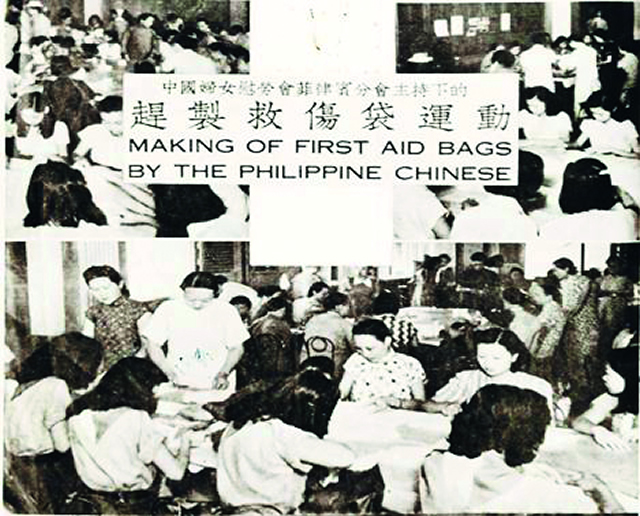

南洋華僑不僅捐款,也積極捐贈抗戰所需衣物。南僑總會捐獻各種汽車200輛,菲律賓華僑在世界各地獻機救國運動中,集資捐贈飛機15架,命名為“菲律賓華僑飛機隊”。