1945年日本戰敗,居住在中國的大量日僑被遣返回國。混亂中約3000名未滿13周歲的日本兒童被父母遺棄或送人,留在了中國,他們被稱為日本遺孤。20世紀70年代后期至90年代,近3000名日本遺孤(以下簡稱“遺孤”)攜帶子女赴日定居。赴日后,大部分遺孤及其子女又通過連鎖移民的方式帶動大量中國人(主要包括遺孤的家庭成員)移民日本。遺孤擁有完全日本人血統,自出生以后未曾改變過日本國籍,被稱為“遺華日僑”。然而,他們的子女(以下簡稱“遺孤子女”)在中國出生、成長,擁有中日混合血統,赴日前均為中國國籍。日本“華僑華人事典編集委員會”明確將遺孤子女定義為新華僑,並在分類上將該群體置於旅日新華僑之首。遺孤子女是日本華僑華人中的一個特殊群體,無論在數量上還是定義分類上,均在日本華僑華人群體中佔有重要位置。

然而,截至20世紀90年代末,遺孤子女一直被日本社會和學界所遺忘。2000年以后,遺孤子女逐漸受到學界關注,相關研究主要集中在該群體的就業和身份認同兩個方面。首先,在就業上,大多數遺孤子女擁有頻繁跳槽的經歷。尤其對於20世紀90年代赴日者來說,隻要沒有考取日本勞動市場的相關資格証書,他們在中國培養起來的職業技能就不會被認可,因此,該群體被排斥在勞動市場邊緣。由於移民年齡以及旅日時間不同,遺孤子女的生活經歷也迥然有異。然而,日本社會傾向於將遺孤子女看作一個整體而不加以區分。孔風蘭將遺孤子女分為“國費移民”與“自費移民”兩種,並指出兩類人群在求職、工作經歷、勞動環境上均存在較大差別,“自費移民”明顯處於劣勢。其次,在身份認同上,大久保明男認為,遺孤子女“盡量向純粹的日本人或純粹的中國人靠攏,同時又堅持不被兩者完全同化”。大橋春美指出,遺孤子女是一種“既非中國人又非日本人的模糊存在”。張嵐認為,遺孤子女在身份認同上已經超越了“是中國人還是日本人”這種二選一的局限,他們不再糾結於國籍,而是正在構建更加豐富的、多面性的身份認同。

以上研究均以遺孤子女處於某一時間節點的生活狀態為焦點,並未對該群體的生活史進行縱向分析。關於遺孤子女的旅日生活,在遺孤研究領域“雖然有零星的信息,但是他們的整體情況並不清楚,與大量的遺孤研究形成鮮明對比”。其中,有關20世紀70年代后期至80年代前期赴日者的研究更是寥寥無幾。另一方面,大部分日本華僑華人研究都將80年代后期以來的赴日者——留學生、勞務研修生、高技能勞工、日本人配偶、高端人才(IT技術人員等)和富人階層等群體作為研究對象,而遺孤子女作為改革開放后第一波赴日定居的中國移民,在華僑華人研究領域卻一直未受到關注。基於以上學術史梳理可知,遺孤子女在遺孤研究和華僑華人研究領域均被雙重邊緣化了。

遺孤子女擁有怎樣的移民經歷?定居日本后經歷了怎樣的社會融入過程?身份認同又是如何變化的?這些學術問題仍處於十分模糊的狀態。有鑒於此,本文以20世紀70年代后期至80年代前期赴日定居者為例,運用生命歷程理論視角,通過對其移民、轉學(入學)、升學、就業、結婚、育兒、職位晉升等主要生命事件的分析,闡明遺孤子女在日本長達40多年的社會融入和身份認同過程。

一、遺孤家庭移居日本概況

1945年日本戰敗后,在中國的日僑遣返工作持續至1958年。然而,由於各種原因,遺孤未能成為遣返對象。1959年,日本政府頒布《未歸還者特別措置法》,實施“戰時死亡制度”,宣布遺孤已在戰爭中死亡,並抹消了他們原有的戶籍。1972年,中日邦交正常化為遺孤回國帶來轉機,然而,日本政府將遺孤回國視為個人層面的問題,截至1981年,僅有少數遺孤回到日本。

1981年,日本政府開始組織遺孤“訪日調查”,正式為遺孤回國提供官方援助。然而,相關入境政策僅適用於身份判明(即已找到日本親屬)且回國已征得日本親屬同意的遺孤。截至1986年,458名身份判明的遺孤回國定居。日本人未曾想到曾經的戰爭受害國會將加害國的子女撫養成人。加之這些遺孤早已被日本政府宣布死亡,他們的到來出乎日本社會所料,日本政府未能及時制定相應的接納措施。根據日本文部省教育助成局統計,自20世紀70年代后期至80年代前期,近1800名遺孤子女陪同父母移民日本。移民時他們未滿16周歲,大多數人處於接受中小學教育階段。日本學界指出,1986年以前赴日定居的遺孤子女,是戰后日本社會迎來的第一波大規模的外國移民。

1985年,日本政府實施身份保証人制度,自1986年起該制度得以有效落實,身份未判明的遺孤也可以回國定居。然而,雖已判明身份但回國未征得日本親屬同意者仍然不能滿足回國條件。1989年,政府實施特別身份保証人制度,意在尋找身份保証人來替代親屬行使應有的職責,然而,幾乎無人願意充當親屬角色。1993年12月,特別身份保証人制度得以改善,遭受日本親屬反對的遺孤也有資格回國定居。由於入境政策逐步緩和,1987—1993年,有1322名遺孤回國。然而,按照入境政策,遺孤回國時僅可攜帶配偶和未滿20周歲的子女。成年子女不但無法享受日本政府的援助,而且先前赴日的遺孤如果未實現經濟獨立,成年子女便不能移民日本。據推算,自20世紀80年代后期至90年代初,有近2200名遺孤子女陪同父母赴日定居。這些子女移民時處於17歲至20歲之間,正在接受高中、大學教育,或者剛入職不久。

1994年,日本政府頒布《有關促進遺華日僑順利回國及回國定居后的自立支援之法律》。此后,凡是被日本政府認定為遺孤者均可回國。自1994年起,約有770名遺孤回國定居。如前所述,受入境政策限制,20世紀80年代末以后,有近6000名成年子女以遺孤家屬身份自費赴日定居,大多數人移民時處於20歲至30歲之間。概觀遺孤家庭的整體移民狀況,自20世紀70年代后期至2020年,已有2818人被認定為遺孤,其中2557名遺孤及近1萬名遺孤子女已定居日本。由於本文以20世紀70年代后期至80年代前期移民日本的遺孤子女為研究對象,在后文中如無特殊說明,遺孤子女特指1986年以前赴日定居者。

二、理論框架與調研數據

(一)生命歷程理論

本文的理論框架是生命歷程理論。生命歷程理論有四要素:時空位置(歷史文化、制度、政策等)、相互關聯的人生(社會關系)、個體能動性和時機。生命歷程理論的本質問題是時機問題,也就是對社會時間、個體時間與家庭時間相互作用的理解問題。社會時間指社會、經濟、制度、文化的變動,例如社會變革、經濟變化以及政策、法律的變更等﹔個體時間指個體的生命事件時間﹔家庭時間指家庭成員在家庭內部的位置變化及角色轉變過程。首先,個體時間與家庭時間同時密切進行。具體地說,“個體的生命歷程與其他家庭成員的生命歷程,以及作為集體的家庭的時間密切相關”。尤其是當遇到重大事件(例如本文中的跨境移民)時,個體行為與家庭需要緊密相連,體現於家庭策略之中。其次,個體時間與家庭時間會受到社會時間的影響。同時,個體時間與社會時間又通過家庭時間鏈接起來。除時機外,狀態的持續時間和生命事件的順序也是生命歷程理論的關鍵概念。

在研究以家庭為單位的跨境移民時,多重時間同時進行的視角尤為重要。然而,目前有關遺孤子女的研究均忽視了時間概念。從宏觀層面看,自20世紀80年代起日本政府頻繁更改入境政策,與此同時,中日社會發生了重大變革。遺孤子女及其父母正是在此宏觀因素的相互作用下選擇赴日定居。在微觀層面上,遺孤子女及其父母赴日后面臨各自的社會融入問題。換言之,兩代人的個體時間同時進行。然而,他們的個體時間並非孤立存在,而是相互作用,其表現形式便是家庭策略的變化。同時,遺孤子女的個體能動性與家庭策略的強弱、生命事件的順序以及每個生活階段的持續時間又深受入境政策和社會情境的影響。

(二)調研數據

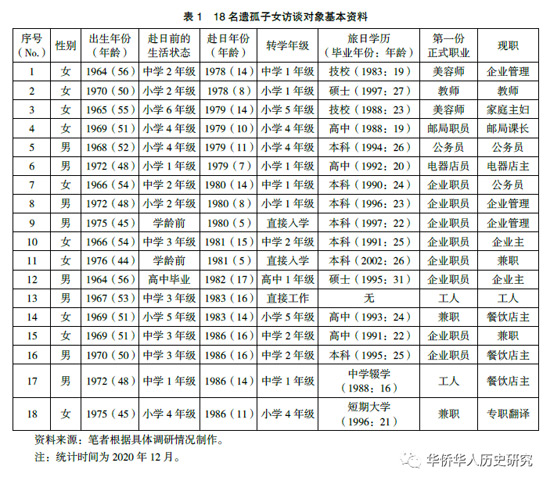

本文的分析基於對18名遺孤子女和2名中學教師的深度訪談數據。首先,在調研對象選擇問題上,本文之所以將居住在日本首都圈的遺孤子女作為訪談對象,主要基於兩個理由。其一,首都圈居住人數眾多,研究具有代表性。雖然遺孤子女在旅日初期分布於日本各地,但是為了享受都市資源,數年后大部分已遷移至首都圈。其二,首都圈擁有多個與遺孤相關的半官方性組織機構,有利於系統性地調研和數據回收。其次,鑒於研究對象的特殊性,同時為了使訪談數據更具有代表性和說服力,筆者分四步進行調研,具體經過如下:第一步,筆者向位於首都圈的4個遺孤組織機構發出協助調查的請求。征得同意后,於2015年4月至12月對4個機構的77名遺孤實施了深度訪談。第二步,2015年12月至2016年3月,筆者對遺孤訪談對象的子女(定居日本者共計199名)實施了問卷調查,回收89份(有效回收率44.72%),其中包含1986年以前赴日者(本文研究對象)18份。主要調查項目包括家庭成員移民前的生活狀態、移民選擇、移民后的生活經歷等。第三步,2017年6月至2020年12月,筆者對89名問卷回答者實施了深度訪談,訪談內容除家庭成員的生活經歷外,還包括移民后的“歸屬意識”、“民族文化認同”、“社會關系”、“偏見與歧視”等問題。第四步,2017年7月對曾經教過遺孤子女的2名日本中學教師進行了訪談。

表1顯示了18名遺孤子女訪談對象的基本資料。截至2020年12月,訪談對象的年齡介於44歲至56歲之間,其中15人於1966—1976年間出生,出生年份相差幅度不大。自20世紀70年代后期至80年代前期赴日定居時,大部分人處於接受小學或中學教育階段。此外,山田(化名)曾是東京都內的一名中學教師,自20世紀70年代末至80年代,他教過100余名遺孤子女。田中(化名)同樣曾是東京都內某一中學的教師,1984年她曾與就讀於該中學的17名遺孤子女面談,並將談話記錄和感想寫入日記。本文將引用田中日記的部分內容。

三、遺孤子女融入日本社會的五個階段

本文根據年齡與實際生活狀態,將遺孤子女的旅日生活史分為“激蕩的小學與中學時期”、“中學畢業后的人生選擇”、“就業與組建家庭”、“職業發展與育兒”和“開啟新的生活”五個階段。在不同的生活階段,該群體的社會融入和身份認同狀況存在明顯差異。

(一)激蕩的小學與中學時期

如表1所示,訪談對象No.14於1983年(14歲)跟隨父母移民至日本,1993年(24歲)高中畢業。她在高中畢業典禮的答謝辭中這樣寫道:“回顧自己走過的這十年,痛苦的事情多得數不清楚。苦惱過,也哭泣過。我曾想將所有的回憶付諸流水,而現實卻是一件也忘不掉。”她為何想要忘記過去?所經歷的“痛苦的事情”又指什麼?以下結合訪談對象的經歷,從家庭和學校生活兩個方面闡明遺孤子女旅日初期的社會融入狀況。

在家庭生活方面,遺孤(父母)因語言不通、年齡偏高等因素面臨就業難問題。據《朝日新聞》報道,1985年以前約300多個遺孤家庭定居日本,其中九成以上不得已接受政府提供的“生活保護”救濟而放棄就業。移民后,遺孤子女的物質和精神生活均陷入極度貧瘠狀態。1981年,No.11跟隨父母赴日定居。據她回憶:“80年代的家庭生活異常貧窮,全家人吃不飽飯,房子也極其簡陋,沒有浴室。”1986年,14歲的No.17赴日后轉入當地中學一年級,據他回憶,當時有數十名遺孤子女在該校就讀,他們因買不起體操服而借用日本學生淘汰的舊衣。更甚者沒錢買飯,靠盜取學校附近菜地的蘿卜充飢,而此時的日本主流社會早已實現全民小康。在就業困難和生活貧困的雙重壓力下,父母吵架成為家常便飯。中學教師山田回憶:“父母因被解雇或者受到周圍人的歧視而陷入無休止的爭吵中,在這種環境下許多孩子精神錯亂,在日本社會找不到屬於自己的位置。

“進入日本學校並非新生活的開端,而是噩夢的開始”。這是關於遺孤子女學校生活的真實寫照。1978年,14歲的No.1是一名初二學生,同年跟隨父母赴日定居,三個月后,在語言完全不通的情況下,她轉入當地中學一年級。關於入學當天的情形,她這樣回憶道:

校長說中國的教學質量比日本差,讓我從初一開始重讀。這對我來說是一個很大的打擊,當時不理解校長為什麼會瞧不起中國的教育,況且我也過了上初一的年齡。那個時候日本完全不是共生社會,校長說在學校最好使用日本名字,說完就隨便給我起了一個日本名字。我在無奈中開始了日本的學校生活。

實際上,結合當時中日兩國的社會語境不難理解上述現象。首先,“文革”期間中國的學校教育秩序紊亂,遺孤子女在“文革”結束后不久便移民日本,與同年級日本學生相比,其學力自然低下。因此,“從中國來的孩子轉入日本的學校后幾乎均被降級”。然而,此時遺孤子女正處於敏感的年齡階段,當他們被告知學習能力不足時,如同No.1一樣,不免自尊心受到傷害。其次,20世紀80年代,日本社會的包容度低下,教育系統尤其注重學生的同一性。遺孤子女作為戰后日本迎來的第一波大規模外國移民,無論是否已加入日本國籍,均被要求改名換姓,形式上與日本學生保持一致。根據中學教師田中的日記可知,1984年,在該校就讀的17名遺孤子女中12人依然保留中國國籍,然而僅有2人使用中國名字。與此同時,學校將日本學生的言談舉止作為遺孤子女的學習標准,而視中國式的思維方式和生活習慣為“惡習”,並加以“糾正”與“指導”。本文的訪談對象均有被班主任“指導”的經歷。教師田中在日記中這樣描述遺孤子女所處的教育環境:

水上勉曾說,每個人有不同的“球根”,讓各式各樣的“花朵”綻放乃教育界之工作。然而,當今學校禁止開出不同的花,他們認為必須在學校綻放同一種顏色、同一種形狀的花朵。如此氣氛愈發高漲,並且以此來評價教師的能力。

再次,20世紀70年代后期至80年代,日本社會的外國人接納體制尚未建立,遺孤子女轉入當地的中小學后未能受到特殊的教育援助。根據日本文部省教育助成局的調查統計,截至1985年,約90%的遺孤子女在不懂日語的情況下進入當地學校,而這些學校均未單獨開設日語輔導課程。此外,20世紀80年代的前期,日本社會迎來了中小學生“校園欺凌”高峰,“暴走族”的人數也達到歷年來最高值,青少年的不良行為已到了令人堪憂的地步。在此社會背景下,遺孤子女由於來自經濟落后的中國,加之語言不通,成為日本學生的首要攻擊對象。訪談對象均表示,嚴重的歧視與校園欺凌經歷貫穿於整個中小學時期。No.11上小學時因經常被同學毆打而一度失語甚至失憶。家庭生活貧困、語言不通、學力低下、遭受歧視及校園欺凌等經歷,使得遺孤子女陷入孤立無援的窘境。教師山田這樣描述遺孤子女的學校生活:

他們的精神負擔很重。有的孩子不願意走進教室,於是躲在廁所裡等待放學,他們在廁所的牆壁上寫滿中國的詩歌、思念家鄉的詞語以及痛恨日本的話。也有的孩子不習慣跟日本學生在一起上課,於是偷跑出學校,然而又無處可去,隻能利用月票在公交車上坐一整天。有的人因無法適應日本社會,返回了中國。也有的人沒能很好地從學校過渡到社會生活而染指犯罪。更令人痛心的是,我有幾個學生因為不適應日本生活,結束了自己年輕的生命。

移民后不久,遺孤子女在身份和文化認同上表現出強烈的內心糾葛。首先是關於身份認同,當他們得不到日本社會認可時便開始追問“自己到底是哪國人”的問題。其次是在文化認同上,在日本社會強大的同化壓力下,他們逐漸感到中國的語言、文化以及中國人的思維方式和生活習慣“低人一等”。如前所述,這與學校的“糾正”和“指導”密切相關。

(二)中學畢業后的人生選擇

遺孤子女在日語理解能力與學力不足的情況下,被要求以與日本學生完全相同的條件參加中考,其升學率可想而知。例如,1984年東京某一中學有15名遺孤子女參加中考,考入普通高中者僅4名。與之相比,當時95%以上的日本初中畢業生均能升入高中。關於遺孤子女中學畢業前夕的情形,教師山田這樣回憶:

很多學生哭著問我“自己到底有沒有未來”。實際上,在東京都立高中單獨開設招生窗口以前,對來到日本還沒幾年的學生來說,上普通高中這條路是被堵死的。我深切感受到學生對前途抱有很大的焦慮和失落感。

1985年2月,東京律師聯合會向東京都教委提出申請,要求為遺孤子女單獨設立高中招生窗口,同年3月,東京都教委受理此申請。1986年,東京都教委面向遺孤子女考生,在全國率先施行高中特殊招生制度,兩所示范點高中在55名考生中擇優錄取了30名學生。然而,該招生制度為時過晚,大部分遺孤子女在該制度實施前已經完成了中學學業。中學畢業后,一部分人(例如No.1、No.3)進入技校學習特殊技能﹔而更多的人(例如No.7、No.10、No.12、No.14、No.15)為了在中高等教育大眾化的日本社會立足,選擇在工作之余進入招生門檻較低的夜間高中和大學繼續深造。因此,如表1所示,這部分人在完成最終學業時的年齡普遍偏高。1982年No.10中學畢業后,經熟人介紹進入一家汽車零部件加工廠打工,下班后去夜間高中上課,1986年20歲時取得夜間高中學歷,成為工廠的正式職員。1988年她報考夜間大學,因備考不足而落榜。一年后繼續報考並被錄取,1991年25歲時獲得兩年制夜間大學學歷,並晉升為工廠事務所的文職人員。

移民時年齡較小的遺孤子女(例如No.2、No.4、No.5、No.6、No.8、No.9、No.11、No.18)較快地克服了語言和學力障礙,考入普通高中。在20世紀80年代后期,雖然遺孤子女已定居日本多年,但是其家庭經濟條件並未得到改善。根據1992年《朝日新聞》對就讀於東京普通高中的遺孤子女的調研可知,每三人當中便有一人受家庭經濟等因素的影響而中途輟學。高中畢業前夕,是否要進入全日制大學深造,成為遺孤子女面臨的最大抉擇。No.4在讀高中期間成績優異,雖然她期望進入大學學習,然而“父母沒有正式工作,考慮到費用問題,最終還是放棄了高考”。為了早日立足於日本社會,No.4在1988年(19歲)參加了國家公務員考試,並被郵政系統錄用。如同No.4所述,她“並非想成為郵局職員,而是在所有的公務員考試中郵政系統的錄取率更高一些”。換言之,為了盡快在日本建立生活基礎,遺孤子女積極調整生存策略,發揮個體能動性。又如,1986年18歲的No.5考取某國立大學,但是在“優先經濟、其次學業”的原則下,他放棄升學機會而選擇了工廠勞動。1992年No.5經濟自立后考入某夜間大學,繼續深造。對於遺孤子女來說,“提高學歷是早日立足於日本社會的有效方法之一”。

初中畢業后,遺孤子女關於“自己到底是哪國人”的內心糾葛逐漸減弱。然而,為了追求日本主流社會的認可,該群體依然刻意抵觸中國的語言、文化以及中國人的思維方式和生活習慣,而該現象與其父母一代截然相反。因此,在家庭外部,遺孤子女盡量避免與中國元素相關的事物接觸——如不與父母一起出門、不去中餐館、不與其他華僑華人交往等。

(三)就業與組建家庭

20世紀90年代是遺孤子女融入日本社會的關鍵時期,具體可從就業和結婚兩個主要生命事件來分析。20世紀80年代末至90年代初,日本出現“泡沫經濟”現象,勞動力緊缺。即使未持有普通高中或大學學歷者,他們也能順利參與至勞動力市場。如1988年No.3於美容技校畢業后進入一家美容院,成為一名正式的美容師。又如1983年No.13移民日本后未能考入當地高中而進入食品加工廠打工,1987年20歲時他已熟練掌握日語,並成為該廠的正式員工。與之相比,大學以上學歷者雖然在畢業前夕遭逢“平成蕭條”,但是他們精通中日語言文化,對他們而言獲得一份體面的工作並非難事。

20世紀90年代前期,大部分遺孤子女已經達到結婚年齡,開始組建新的家庭。結婚前他們並不看重交往對象的國籍,然而為了避免父母(遺孤)與結婚對象存在交流障礙,他們(例如No.1、No.9、No.13、No.16、No.18)一般通過父母、親戚或朋友的介紹,在旅日華僑華人當中或直接赴中國尋找人生伴侶。雖然一部分人擁有與日本人交往的經歷,也有少數人選擇與日本人結婚,但是在論及婚嫁時他們往往遭到雙方家庭的反對。例如No.4高中畢業后與同班同學確定戀愛關系,然而她的父親以“與日本人無法交流”為由迫使No.4與戀人分手。最終,No.4在父母的介紹與期待下,與同為遺孤子女的No.5結婚。又如1992年23歲的No.15在朋友的介紹下開始與日本人交往,對方是汽車制造廠的正式員工,對方父母經營著一家建筑公司,1993年當兩人決定結婚時,卻遭到對方父母的強烈反對,反對理由是“雙方家庭地位相差懸殊”。

遺孤子女在就業和擇偶時均會考慮或意識到自我身份。然而,伴隨中國在國際社會上地位和影響力的提升以及遺孤子女的就業、建立家庭等生命事件的發生,他們對中國語言文化以及中國出身的自卑感降低,“自己到底是哪國人”的內心糾葛繼續弱化。與此同時,逐漸培養起對中國文化的認同感。

(四)職業發展與育兒

2000年以后,遺孤子女不斷積累工作經驗和人力資本,職業生涯穩步發展。例如,No.8於1996年(23歲)大學畢業后進入房地產公司,2009年(36歲)升任該公司的銷售部長。又如1995年No.16大學畢業后成為一家大型商社的職員,2006年(36歲)辭職后開始創業。如表1所示,大部分女性婚后並未選擇做專業主婦,她們在育兒的同時堅持工作。與持有高中或大學學歷者相比,移民日本或初中畢業后不久便參加工作的遺孤子女,雖然長期處於較低的社會地位,但是他們的職業生活穩定。例如,No.13婚后一直在食品加工廠從事體力勞動,雖然辛苦,但是收入頗高。

在該階段,身份和文化認同表現出明顯的代際差異。首先,在家庭內部的語言使用問題上,遺孤子女使用中文與父母對話,而用日語跟子女交流。截至2020年12月,所有訪談對象的子女均不會講中文。之所以造成此種現象,原因之一是子女對中文學習不感興趣。No.4曾嘗試教授過子女中文,但是考慮到“孩子本人不學,講再多也沒用”而中途放棄。另外一個重要原因是遺孤子女擔心其子女因會說中文而遭受校園欺凌和歧視,遂主動放棄對中國語言文化的傳承。如前所述,遺孤子女遭受過來自日本社會的歧視,因此在育兒過程中,他們的身份屬性意識尤為強烈。例如,No.1表示“不希望子女經歷與父輩同樣的遭遇,所以決定跟他們隻講日語”。2002年,No.14將6歲的兒子送入音樂補習班,“如果孩子因出身而遭到歧視,希望他能用音樂排解煩惱”。No.15在育兒方面則“比日本人更加注重孩子的教養問題”。

其次,在中國文化的傳承問題上,父母(遺孤)期望孫輩學習中國文化,主張遺孤子女對下一代做好傳承教育。然而,孫輩不僅對中文不感興趣,在身份和文化認同上也與遺孤劃清界限。例如,關於語言文化和生活習慣,No.1、No.4、No.15的子女經常提及“自己是日本人,祖父母是中國人”,對中國文化的傳承加以排斥。遺孤子女在父母與子女之間左右為難,他們對於子女疏遠中國文化而感到無奈。盡管如此,在該時期遺孤子女關於中日文化和身份認同的內心沖突逐漸消失。他們在移民日本后經過近20年的努力,終於實現生活穩定。

(五)開啟新的生活

自2010年起,遺孤子女進入新的生活階段,大部分人實現了職業地位的向上流動,較好地融入日本社會。例如,2012年No.4在43歲時晉升為郵局課長,No.1也於2013年(49歲)進入企業管理階層。2008年,No.14開始自營餐館,No.8也於2009年(37歲)與朋友合伙成立房地產公司。No.12於2010年(46歲)晉升為某企業集團的子公司經理,2014年辭職后創辦老年人照料服務機構。一部分低學歷者也實現了社會階層的跨越。例如,No.17的姐姐移民日本后不久便進入工廠勞動,婚后在工作和育兒的同時學習了“整體”技能,2011年開辦了一家“整體院”。2017年,No.17也從一名工人轉身為餐飲店主。

處於新的生活階段,遺孤子女對自身的中日混合血統抱有自豪感,同時對中日兩國的語言文化有強烈的認同感。然而,2010年以后,當中日關系急劇緊張時,遺孤子女關於身份認同的內心沖突再次顯化。他們在日本生活近40年,大多數人為了生活方便已加入日本國籍。不過他們並不完全認同日本人或華僑華人身份,而是主張自己為“在中國出生而思考與行為方式已被日本化的遺孤子女”,強調其身份屬性帶有特殊的歷史含義。具體的行為表現是對家族史的傳承。訪談對象均表示,他們已將家族史,尤其是移民日本的經歷詳細地告訴了下一代。他們告誡子女要做好自身並非純粹日本人的思想准備,同時希望子女能以擁有中日混合血統為榮。如No.12和No.14所述,當他們當年決心作為日本人生存時,卻被日本社會貼上中國人標簽,受盡歧視,內心充滿了糾葛。他們認為有必要將家族史告知子女一代,以免子女重蹈覆轍。

四、結語

本文運用生命歷程理論框架,通過對其移民、轉學(入學)、升學、就業、結婚、育兒、職位晉升等主要生命事件的分析,詳細闡明了遺孤子女在日本長達40多年的社會融入和身份認同過程。

20世紀80年代以前,中日兩國在經濟、教育等諸多領域存在較大的發展差距。在該時代背景下,遺孤思鄉心切,懷著“回日本過好日子”的想法攜帶子女赴日定居。然而,20世紀80年代的日本社會,尚未建立起外國移民接納體制,未對遺孤子女提供相應的教育和生活援助。支援政策缺失、語言不通、學力低下、強大的社會同化壓力、“校園欺凌”等多重境遇,使得遺孤子女陷入孤立無援的困境,同時在身份和文化認同上也表現出強烈的內心糾葛。然而,伴隨著年齡的增長,遺孤子女積極調整生存策略,不斷積累必要的人力資本,“自己到底是哪國人”的內心糾葛也逐漸弱化。面對日本主流社會的同化壓力,他們不得已表現出繼續抵觸中國語言文化的一面,這也是他們的生存策略之一。2000年以后,中國在國際社會上的地位和影響力持續上升。與此同時,遺孤子女在日本建立起生活基礎,生活趨於安定,有關中日文化及身份認同的內心沖突也隨之減弱。隨著子女一代的成長,在家庭內部,身份和文化認同出現明顯的代際差異。在新的社會語境和家庭環境下,遺孤子女積極認同中日兩國文化,尊重不同的思維方式和生活習慣,同時強調其擁有中日混合血統的自身屬性。

本文的研究意義在於兩點。首先,本文闡明了遺孤子女在日本長達40多年的社會融入和身份認同動態,是一個特殊華僑華人群體的社會史研究。如開篇所述,20世紀70年代后期至80年代前期,移民至日本的遺孤子女這一群體為國內外學界所忽視。本文通過分析社會時間(中日社會語境)、遺孤子女的個體時間和家庭時間的相互作用,尤其詳細闡明了遺孤子女在20世紀80年代前期的生活史,填補了相關研究領域的空白。其次,本文也是一篇有關外國移民的旅日教育史研究。自20世紀90年代起,在日本的外國移民中小學教育才開始受到學界關注。本文的研究對象作為戰后日本迎來的第一波大規模外國移民,自20世紀70年代后期至80年代,他們在特定的年齡階段遭逢了特定的社會事件(強烈的社會同化壓力、“校園欺凌”、高中升學難、“泡沫經濟”等)。外國移民的這段特殊的旅日教育經歷不應被埋沒。本文亦為國內外的移民研究、華僑華人研究以及日本教育社會學領域提供了參考。

摘自:張龍龍、王維:《遺孤子女在日本的社會融入與身份認同——基於生命歷程理論視角的分析》,《華僑華人歷史研究》2022年第4期。注釋從略,如有需要請參見原文。