全面抗戰時期(1937—1945年)的留學教育,是中國留學史上充滿矛盾、轉折與突破的獨特現象。深受戰爭影響,1937年后的留學與1937年前的出國熱潮形成鮮明對比,彼時留學人數不多,海外學子紛紛回國共赴國難,學人稱這段時期的留學運動為“斷裂期”。從留學人數不多的角度來看,“斷裂期”似有一定的道理,但若轉換視角,深入到這一時期的留學生群體本身,或從長期的留學歷史演變脈絡來看,“斷裂期”這一概念仍有討論的空間:首先,1937—1945年的留學教育並非一成不變,而是以1943年為界,前后呈現出兩個明顯不同的階段﹔其次,相較於抗戰以前半個多世紀的近代留學歷史,這一階段國民政府通過取消各省遣派資格、統一公費、自費考試等方式,實現了中央政府完全管控留學教育的新階段,可謂是近代留學史上未有之大變革。

全面抗戰時期的留學教育,學界關注相對有限。1995年王奇生《留學與救國——抗戰時期海外學人群像》一書出版后,相關的研究陸續出現。孔繁嶺、周棉、魏善玲等人探討了戰時留學教育的概況與留學政策﹔魏善玲、楊曉等人探討了汪偽政權轄下的留日生情況﹔周棉、徐吉、賈辰飛等人進行了一些個案研究。這些成果推動了這一時期留學教育研究的深入與發展。盡管如此,當前研究仍存在重視政策描述,忽略學人本身﹔樣本量少,甚至以偏概全等不足。因此,深化這一時期的留學教育研究,依然很有必要。

自2019年起,香港科技大學李中清——康文林研究團隊在“民國大學生數據庫”基礎上,繼續構建“中國近代留學生數據庫”,通過收集大批量留學生個人檔案與名冊資料,運用電子化處理方法,為近代留學生的深入研究奠定了重要基礎。根據中國第二歷史檔案館藏的留學生名冊、調查表等,以及《中國留學生大辭典》、《旅美中國同人錄》等出版物,筆者將其中抗戰時期留學人員加以提取並進行信息補充,構建起1937—1945年“戰時留學生數據庫”。數據庫中該時期所有留學生的個人歷史資料,為揭示隱藏在“大人口”下留學生群體的結構差異與演變過程提供了依據。

根據數據庫資料,筆者把全面抗戰時期的留學教育,以1943年第一屆自費考試為節點,分為前后兩個階段:1943年前自費生無需考試,1943年后所有留學生一律需通過考試選拔。前一階段(1937—1943年)出國總計958人,后一階段(1944—1945年)計672人,另有23人出國時間不詳。除數據庫外,戰時國際國內形勢、留學政策以及經濟資助等宏觀因素,也影響了留學數量、人選與發展方向。任何“遠離時代背景、遠離群體背景的單兵作戰”都很難持久,結合宏觀框架與微觀個體資料,用長時段演變的眼光而非靜態描述視角,才能更好地理解全面抗戰時期留學生群體特征的變化。本文在“戰時留學生數據庫”資料基礎上,利用量化史學的方法,探討戰時出國留學生在1943年前后兩個不同階段的群體特征差異,以期深化這一領域的研究。

一、出國留學政策在1943年前后的變化

全面抗戰爆發后,出國留學政策與經費資助情況隨戰勢調整,形成遣派規模“從限制到開放”、選拔方式“化放任為管控”、資助出洋經費“從國外捐資到政府出資”的演變趨勢。

(一)“從限制到開放”:1943年前后遣派規模的變化

1937年全面抗戰爆發,南京國民政府節節敗退,救亡圖存成為時代主題。彼時外匯拮據,政府必須優先保証軍火購置所需充裕,而留學花費太多,不甚經濟,遂逐漸收縮留學規模。1938年《戰時各級教育實施方案綱要》出台,要求“派往外國求學學生應以其所研究科目及專題已有相當准備”且“該學科又確為國家所需要者為限”。同年6月,《限制留學暫行辦法》出台,規定公私立大學畢業且服務兩年以上或專科學校畢業且服務四年以上者才有資格,出國研習科目一律以軍、工、理、醫各科有關軍事、國防者為限。到1939年《修正限制留學暫行辦法》頒布,限制政策達到頂點,所有非特准派遣的公費生與請購外匯的自費生全部緩派。由此,1937至1941年間出國留學人數持續走低,分別為366人、92人、65人、86人、57人,先前各部會各省市府及庚款機關定期舉行的公費考試屢屢受挫,漫長的抗戰歲月裡,各省公派幾乎完全停止,庚款考試留英舉辦了四屆、留美兩屆、中法教育基金會三屆。直至后期戰勢好轉后,政府才計劃大量派遣留學實習生。總之,1943年前留學名額極其稀少,考得“英俊之才,與從前皓首窮經考科舉,實在不遑多讓”。

1943年國際戰勢逐漸明朗,反法西斯同盟進入戰略反攻階段。與此同時,國內《留學教育方案》和《三十二年教育部遣派公費留學英美學生計劃大綱》出台,前期緊縮政策終結。教育部、經濟部、交通部擬定留學實習生派遣草案,“藍圖之宏偉,在中國留學史上可謂前所未有”。然因財政緊絀與國民黨政府搶佔勝利果實,無暇人才培養,留學計劃在實施層面大打折扣:到1945年止,政府公派僅兩類:一是原定1943年派遣的1200名在遵令剔除后,實際隻派送600名實習考察人員﹔二是租借法案撥款下的1200名農工礦人員和1000名海軍學員。盡管聲勢浩大的留學計劃很快偃旗息鼓,但中央各部派遣人數較前期可謂“突破限制重新開放”。至於自費生,1943年底政府舉辦第一屆自費考試,通過普通科目(外文、國文、三民主義、本國史地)和專門科目的筆試以及在中央圖書館舉行的口試,共327人獲得自費留學資格,這是前期無法企及的遣送規模。總之,1943年后,政府在培養海外人才時明確“繼續派遣留學之必要,不可因抗戰而暫停”,且派遣人數必須“倍於平昔”。

(二)“化放任為管控”:1943前后選拔留學方式的轉變

抗戰時期留學生身份的獲得途徑、即如何選拔學生出國的問題,在1943年前后也發生了轉變,主要由此前的限制出國人數但未統一管理遴選,轉化為開放留學的同時加強規范管理,將公私費所有遣派規則全部掌握在中央政府手中。

關於怎樣選擇留學生,戰前南京國民政府以1933年《國外留學規程》為重點,要求留學生在國內須持專科以上學校畢業証書且有一定研究服務經歷,公費生“由各省市舉行初試,教育部舉行復試”,自費生毋需考試,滿足留學資格且能承擔留學費用者即可出洋成行。1937—1943年,選派規則基本沿用1933年的《國外留學規程》,即公費生考優擇錄、自費生無需考核。這樣,1943年前,持有專科以上學校畢業証書者,在通過競爭激烈、名額稀少的庚款考試選拔后,即可負笈出洋﹔而自費生在此階段更加自由,隻需確保其留洋期間無須購買外匯,個人或家庭經濟資助到位即可,所謂“出洋留學,得洋博士以歸,那就完全是錢的力量”,更有甚者,“特殊人物的親戚兒女,在國內讀大學做旁聽生的,或是要到國外去換換空氣的,便任何時間可以出國”。

這種放任的留學遣派方式,至1943年后發生巨大變化。首先,公費生中政府派遣的官費生迅速增多,選派何人出國學習何科,大多按政府規則而定。無論是政府遣派的留學實習生,還是通過庚款、國外獎學金或租借法案名額的留學生,都要通過考試獲得資格。至於自費生,1943年11月《國外留學自費派遣辦法》出台,規定每年由教育部舉行統一自費生考試,及格發給留學証書。考試科目分筆試與面試,普通科目(外文、國文、三民主義、本國史地)和專門科目均需考察,最后按得分高低進行排名,自此,自費生中“多金而學力不夠者,隻可望洋興嘆”。

(三)由外國出資到政府資助:1943年前后留學費別的差異

時局動蕩下,留學政策的寬嚴決定了出國機會口徑,而在國用不支、民生窘迫時,誰能獲得穩定經費也成為留學關鍵。按經費來源,留學分為公費和自費兩種,公費包括中央政府和各部門及各省政府派遣的官費生、庚款基金留學生以及國際組織和國外大學提供獎學金的留學生等。至於自費留學,1943年后,錄取者在獲得留學証書的同時,也可買到一定數額的官價外匯,解決戰初黑市外匯價高、“許多學生就是符合自費留學資格,也沒法得到外匯去留學”的難題。

一般認為,受“平時向戰時”國家狀態轉變影響,戰初政府限制政策是“對公費和自費留學都開始加以管制”的開端。本研究利用數據庫對出國學生進行整體分析時發現,事實並非如此,國家管制留學要晚至1943年后才開始。據數據庫統計,1937—1943年共958人出洋,其中公費338人,自費282人,338人經濟來源未知﹔1944—1945年有672人留學,公費304人,自費考試生318人,其他途徑自費17人,33人費別未知。由此可見,1943年后,留學群體中公費生比重比前期高出10%,自費也幾乎都通過考試選取,前期官僚子女“開后門買官價外匯去美國鍍金”之弊得以徹底改變。

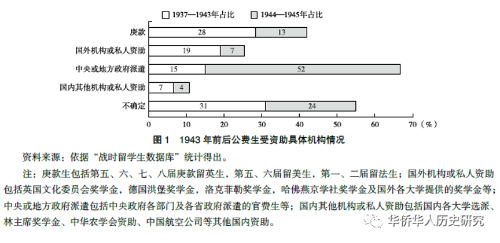

除公費自費的差別外,公費項下具體提供資助的機構,1943年前后也有很大區別。1937—1943年和1944—1945年公費留學生所獲資助的不同機構分布情況如圖1。

由圖1可知,1943年前,公費生中庚款佔28%,其他國外資助19%,國外資助總計47%,是國內資助總和的兩倍有余。國外資助寬裕穩定,張倩儀曾言,“除非公費跟外國政府挂了勾,否則經常受人事或政局影響。”其中庚款之費“最不必操心,公費不繼的事絕無僅有”:第五屆庚款留美生出洋均坐頭等艙,“票價高達500美元”。其他國外機構如哈佛燕京獎學金,“每年1200美元。交學費400元后,所余基本夠用”。因此可見,全面抗戰爆發之初,留學教育難以為繼,外國資本為少量留學生提供了穩定經費支持,一定意義上給國內優秀畢業生遠離戰火、潛心學術提供了難得的機會。由於出資機構多為國外資本,留學生的選拔其實很難完全按政府規則而定。如先前政策要求赴外學生需以軍工理醫為限,但仍有哈佛燕京資助周一良赴美學習比較文學、庚款留英生許烺光深造人類學等。且這些並非獨例,1943年前,公費生習文法商教者達19%,超一半都是國外資助。公費尚且如此,自費更難控制。據黎錦揚回憶,其赴哥倫比亞大學研究比較文學時,僅依大哥黎錦熙(時任北平師范大學文學院院長)安排,用20︰1的官價換了3000美金,就登上威爾遜總統號輪船。1943年前,這樣的自費生約佔總數三分之一。因此,全面抗戰爆發之初,限制留學只是一種“少派”或“不派”的被動約束,政府全面管控要從1943年開放留學開始。

1943年后,政府資助留學迅速增多,佔同時期公費的52%,庚款與其他國外資助僅佔20%,國內資本資助為國外的2.8倍。國家資助中,“原先各省派遣留學生的權力被取消”,官費生多是經濟部、交通部、農林部考選的工礦、交通、農業實習生,他們赴美國工廠或高校進行一兩年的考察學習,每月“有100美元的生活補貼”,但無學生簽証、也未獲高校研究生身份,作為政府短期培養戰后科技人才的特殊留學方式,實習生們隻可說獲得走出國門學習的機會,若想繼續求取學位,待實習期滿后,以半工半讀方式在美國大學繼續求學。不過,1943年后的官費留學,在人選資格、學習科目、留學時長等方面,均按國家需求安排﹔自費生留學也要在規定的學科名額裡進行考試。此前機關團體遣派各自為政、有錢人自由兌外幣赴洋鍍金的局面得到控制,留學教育開啟由國家全面管控的新階段。這樣,留學生群體的結構特征,無論是出國前的資格獲得,還是出國后的研習發展,都發生了巨大變化,1943年前后的留學生群體已不可混為一談。

二、出國前的資格獲得:1943年前后留學生個人條件之變化

戰時留學以1943年為分水嶺,政府在制度設計與經濟資助上加強了控制。在遣派標准轉變的影響下,誰能獲得留學資格、求學后又如何發展等問題,從留學生的角度,表現為出洋學生在獲取留學生身份時,其個人資質如國內學歷、地理來源、家長職業分布等,這些特征在1943年前后也呈現出群體性差異。

(一)文化資本:留學生來源學校的變化

由表1可知,出國學生中除104人國內學校不詳外,1373人來自民國公私立綜合大學,169人畢業於獨立學院或專科學校,7人僅有中學學歷。1943年前,出國學生最多的三校是燕京、清華和交大,1943年后,出國學生最多的三校讓位於中央大學、西南聯大和金陵大學。

從學校性質比較,前期燕京、聖約翰、金大等教會學校,幾與國立大學平分秋色。燕京留學生超過清華、中央等校。但從費別考量,燕京得公費者27人,不及清華(36人)與中央(30人),且由國外資助最多,庚款僅4人。簡言之,1943年前,教會學校留學人數雖多,但公費並不突出,且多由國外機構贊助。這是因為教會學校與西方聯系密切,“沾了近水樓台的知識啟蒙好處”。

至於清華、中央等國立學校,公費生比例要高於教會,且拿下更多庚款留學資格。1943年后,主要畢業學校除金陵大學外都是國立大學。金陵大學留學生多,並不是因為教會學校的因素,而是其農學院在全國首屈一指。由此可見,彼時教會學校遣派優勢消失,留學生多來自國立大學。事實上,近代“學生心目中最希望投考的大學是中央大學、清華大學、上海交通大學和北京大學等一流國立大學”,這批學生先前就經過一輪競爭篩選,專業的學識、超凡的能力、堅韌的個性與良好的英語能力,讓其再一次在留學考試中脫穎而出赴外學習,不負社會“希望國家資財(不論公費自費)使其耗用得有貸價”的期許。

(二)地緣優勢:留學生籍貫來源的變化

1943年前后,留學生地理來源分布情況亦有很大變化(見表2)。1943年前,留學生多來自江蘇(包括上海)、廣東、浙江、福建四省,佔比60%﹔1943年后,除江浙外,其余主要省份留學人數相差無幾,四川、湖南、雲南在40~50人,福建、安徽、湖北、廣東在30~40人。自晚清始,憑借沿海貿易和僑商資本,粵閩僑鄉在近代留學中獨佔鰲頭﹔科舉革廢至民國建立后,出洋留學成為仕途捷徑,江浙地區遂異軍突起。至20世紀30年代末40年代初,由於遴選方式無異,蘇、粵、浙、閩仍是主要留學省份。值得注意的是,無論政府遣派、庚款考選或其他支持,江浙都是獲公費資格最多的省份,而粵閩受政府資助的並不多,往往是因其得天獨厚的華僑資源而獲得更多國外支持。1943年后,所有留學生的派遣,都由教育部統一考試,粵閩地區優勢隨之弱化。總之,戰時留學生的籍貫來源,從原先集中在東南沿海與江浙一帶,轉變為以江浙為中心、內陸地區與戰時退守的西南地區留洋人數相對均衡這一局面,一定程度緩解了“與科舉時代相比,近代留學生的省級分布更加參差懸殊”的地理分布不均狀態。

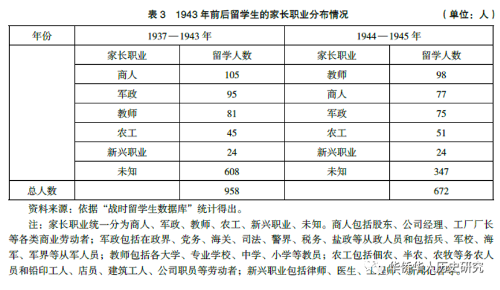

(三)家庭出身:留學生家長職業的變化

經濟條件是留學生出洋難以繞開的關鍵因素。留學花費高昂一說,胡適在20世紀初便提及,“以吾一年留學之費,可養八人在上海讀書之資”。到1937年,歐美求學平均每年需國幣三四千元,本國大學生每年三四百元,留學花費為國內求學十倍有余,故留學生來自社會優勢家庭為難免之事。筆者將“戰時留學生數據庫”與李中清——康文林團隊構建的“民國大學生數據庫”進行數據連接,該數據庫依賴的學籍卡資料包含學生親寫的父母職業信息,通過數據追蹤可獲部分留學生的家庭出身情況。研究共得677名留學生家長信息,其中1943年前有350人,1943年后有325人,2人年份不詳。如表3示,出身商人、軍政、教師、新興職業等優勢家庭的學生有579人,佔所有已知的83%,高於國內大學裡軍政商專家庭出身學生。且1943年前后家長職業也有很大不同:1943年前,出身於商人與軍政家庭的留學生要多於教師家庭﹔1943年后,教師子女一躍成為留學最多的群體,且三分之一來自教授家庭。由此可見,統一考試后,那些擁有較高文化資本,特別是教授子女更能嶄露頭角,文化資本優勢超過商政家庭的經濟政治資本。此外,家境清苦的農工子弟在留學生中也少量存在,且后期人數更多(前期農工家庭佔已知13%,后期增至16%),這是因為后期公費名額變多,自費也有官價外匯,一定程度減輕了赴外留學的經濟壓力。即使有劉緒貽般清貧子弟,在考得自費名額后雖難籌取經費,但也不想放棄這個機會,設法聯系政府或社會予以資助。

綜上所述,1943年前,公費以國外資助為多,自費鍍金相對自由,留學生主要來自江浙粵閩的商政家庭,教會與國立大學留學生旗鼓相當。1943年后,在國家管控與統一考選下,留學生多來自擁有文化資本的江浙地區、教師教授家庭與數一數二的國立大學。政府控制選拔不僅提升了留學生的個人資質與知識水平,也徹底改變前一階段留學生的整體結構,使其呈現出前后截然不同的群體特征。

三、研習與發展:1943年前后留學生出國之后情況的變化

留學生在獲得留學資格后,需選擇包括研習學科、留學國與國外學校在內的求學發展方向。1943年前后,留學生的留學國家、入讀大學與學習科目也都發生了很大變化。

(一)學習科目的變化

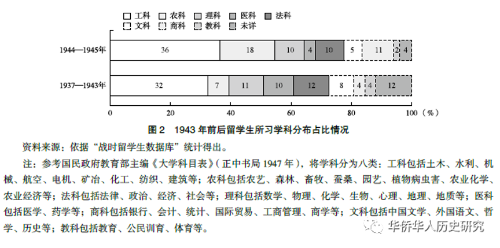

政府對留學學科的要求,1943年前是“軍工理醫為限”,1943年后則變成“文理兼顧、以理為主”。1943年前,《修正限制留學暫行辦法》規定出洋學生“以研習軍、工、理、醫,有關軍事國防,為目前急切需要者為限”,體現出國家對實用型技術人才的強烈需求。1943年后,學科限制有所放寬,出洋所學不必限於軍工理醫,“文法人才,並不較理工人才為輕”。實施層面上,盡管各部遴選實習生仍以技術工科為培養重點,但自費考試生文理比例參半,“實科(理、工、農、醫等科)佔60%,文科(包括文、法、商、教育等科)佔40%。”在研習學科層面,受當局提倡與愛國主義感召,所學科目普遍為國家亟需之工、理、醫科,但尚存部分求學文法者,分布在1943年前后公自費不同群體裡,具有討論價值。現將數據庫中留學科目按理、工、農、醫、文、法、商、教分為八類,制作為圖2。

據統計,戰時留學生習工科人數最多,佔三分之一強﹔其次為農科,計190人。二者相加,就佔已知學科的一半,足見國家意志對留學生所習科目的影響。此外,同屬實科的理、醫也佔一定比例,理工農醫約為文科的2.3倍。以1943年分界,前一階段實科約為文科的2.2倍,文科類留學生,尤其是法科仍佔不小比例,這與政府要求的“以軍工理醫為限”存在出入﹔相反,文理兼容的后一階段,實科為文科的2.4倍,實科佔比甚至高於前一階段。由此可見,留學生實際所學與政策要求存有一定程度相悖,這是因為戰爭前期政府忙於軍政,除大方向限制留學外,很難對各種留學方式加以干涉。於是,在庚款、教會或其他機構支持下,以及在自購外匯的群體中,前一階段文法商教生有28%之多。

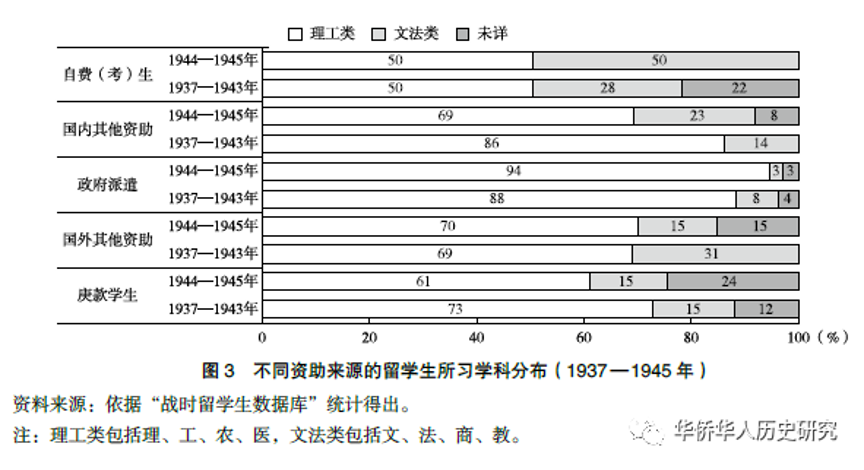

留學學科不僅受國家意志影響,也與資助機構息息相關,公費與自費、國內外不同機構支持的留學生在學科上都有區別,詳見圖3。

1943年前,公費生中理工約為文法的3.9倍,自費則為1.8倍﹔1943年后,理工為文法的13.8倍,自費則文理相當。因此可知:第一,公費生習理工農醫普遍多於文法商教,且后期趨勢更加明顯。受戰時環境影響,“國內對於農工等技術方面的人才,大概很需要,文法等科的人才,需要的程度,比較不十分急切。”而國外資助所習更加多元,庚款有15%的文法名額,國外大學獎學金、哈佛燕京基金等,也都支持中國學生學習理工以外的科目。在公費多由國外資助的1943年前,文科生有65人,除資助未詳外,83%由國外資助﹔與之相反,1943年后,各部官費生幾乎全習理工農醫,文科生僅佔所有公費生的6%。第二,自費生習實科者始終不甚突出,1943年前文理科比為4︰7,1943年后為1︰1。究其原因,1943年前,自費生相比學科而言,外匯成最大障礙,官員親貴子弟更有機會獲官價外匯,由於自備資斧,所習內容自然不受約束,以留學生個人心念為向﹔而第一屆自費考試舉辦以后,政府開始介入自費生的學習內容,在考前就規定了具體留學科目(實科35學門,文科26學門),為培養戰后各種人才鋪路。

(二)留學國家與入讀大學的變化

1943年前,留學生赴美最多(638人),英、德、加、法、比次之。還有初未留美、后轉美者43名,同樣情況英國亦有8例。1943年后,學生更集中於美英兩國,672人中606人曾赴美研習,71人赴英,5人同時有兩國求學經歷。留學國家的選擇與學術中心變遷息息相關,美國學術革命使其在“1930年代后迅速崛起,取代德國成為世界高教與科研中心”,涌現諸多知名學府,校內圖書設備齊全,學者教授聚集。且彼時美國經濟與軍事亦有優勢,在歐洲各國疲於戰爭之際,其資本國力都有極大富余。因此,戰時向美求學成為潮流。至於英國,盡管經濟有不振之勢,但其學術依然以不容忽視的力量影響世界,如培根科學方法、牛頓地心吸力、達爾文種源論等,吸引知識分子渡洋向學。且戰時庚款留英弦歌未輟,支持相當比例的中國學生公費研習。此外,留學國家的選擇還受特殊因素影響:如1939年第七屆庚款留英的24名學生受歐戰影響,轉赴英國自治領地加拿大學習﹔再如抗戰后期反法西斯同盟建立,也是學生集中美英的重要緣故。

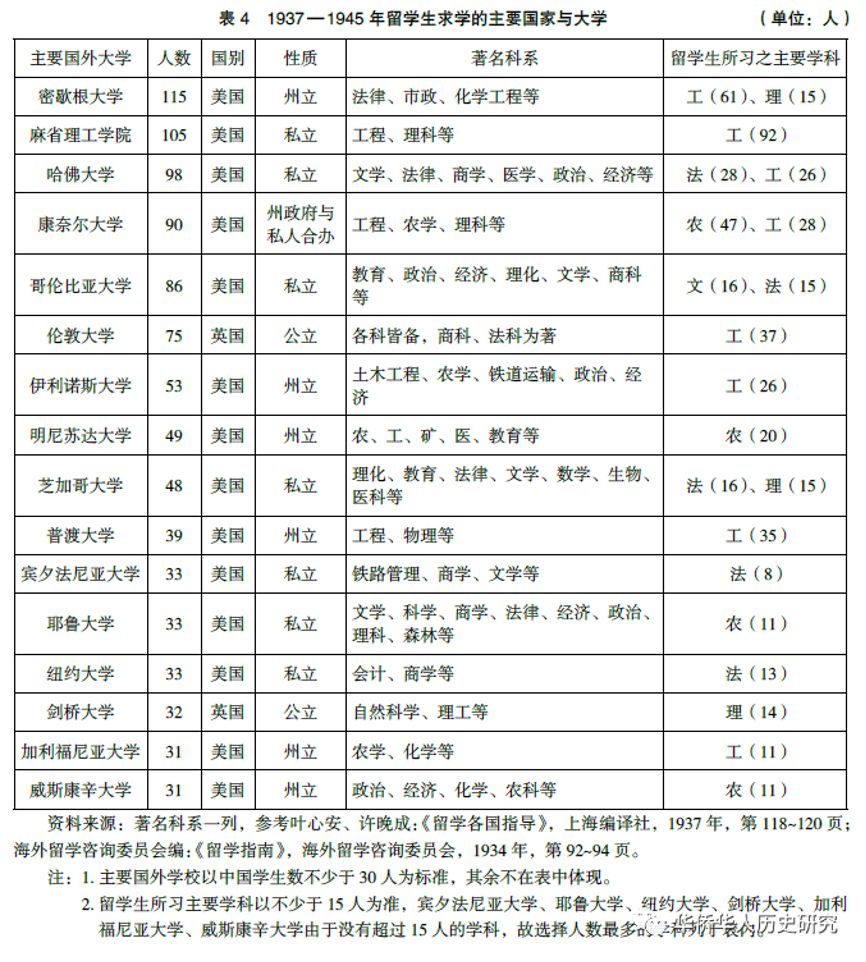

在國外大學的選擇上,留學生往往考慮學科因素,如康奈爾農學院,哥倫比亞教育學院,牛津重文,劍橋偏理等,都影響學生對學校的選擇。此外,大學環境、入學資格、學雜費等,亦是左右選擇的重要因素。現將數據庫中留學生留學的主要國家與大學統計如表4。

總體觀之,主要留學國家為英美兩國﹔留學大學中,美國佔14所,英國僅倫敦、劍橋兩所。美國學校按性質分,私立、州立參半,私立基本集中在東岸,州立更多聚集於中西部。所有學校中,密歇根、麻省理工、哈佛、康奈爾、哥倫比亞人數最多,約佔三分之一。其中密歇根大學排名第一,作為中西部州立大學,該校學科齊全、理工特色明顯,是繼麻省理工后中國工科生就讀最多的學校。州立大學學雜費低,哈佛、麻省理工學費每年約600美金,而州立“每年學費大都在百元上下”。除密歇根外,另外四所都是東岸私立大學。其中,麻省理工與哈佛位於文化城市波士頓,兩校毗鄰,學生可共享設備與資源。麻省理工專門訓練科學工程人才,校內實驗室與機件儀器完備合時,中國學生“一天到晚不在課堂就在實驗室”。與麻省理工相異,哈佛文理兼優,法、商、醫學尤為著名,作為歷史悠久的老牌名校,“哈佛推行的是‘精英’教育,除強調名師執教外,還鼓勵學生研修”。康奈爾與哥倫比亞大學設在美國最大城市紐約,康奈爾地處小城伊薩卡,“有農學院、獸醫學院這些‘贈地大學’的標記,所以農科在美國很有聲望”。留學此校的中國學生一半都研學農科。哥倫比亞大學以文教見長,1909至1929年畢業於該校的中國學士、碩士、博士共177名,其中不乏陶行知、蔣夢麟、郭秉文、張伯苓、胡適等教育家與大學校長。哥大在中國留學界、尤其是文教生中久負盛名。

留英生多就讀倫敦大學、劍橋大學與牛津大學(倫敦75人、劍橋32人、牛津16人)。倫敦大學政治經濟與帝國理工最為聞名,該校地處政治金融中心,城內圖書館與大英博物館均可嘉惠此校。此外倫敦大學比牛津、劍橋考核標准更低、花銷更少,故學生更多留此。牛津、劍橋作為英國古老名校,是英才培養集中地,牛津“偏於古代文學及音樂”,劍橋更重自然科學與理工。抗戰之時,我國鼓勵發展理工實科,劍橋學生是牛津的兩倍。二校入學要求極高,凡求學位者,需通過英文、數學、物理、化學、作文及歷史等考試,每年費用亦比倫敦、愛丁堡等多出50至100英鎊。

留學生受經費、學科影響,1943年前多在麻省理工(73人)、密歇根(72人)、哈佛(67人)、哥大(60人)研習,1943年后則在康奈爾(53人)、密歇根(42人)與伊利諾斯(32人)研習。從學校性質考慮,1943年前人數最多的四所除密歇根外,均為私立大學,此時庚款與國外資助多,自費生中商政子弟亦佔優,他們足以支付私立學校費用。這種現象至1943年后發生轉變,排名前三的大學幾乎都是州立學校,這是因為政府資助不多,半工半讀的求學方式,使得他們多選擇州立大學。從學科角度分析,1943年前,排名最前的麻省理工與密歇根,學生多習自然科學與工程。排名次之的哈佛與哥大則不然,哈佛中國學生中法科生最多,文比理多出7人﹔哥大文比理多出24人。從中可見,1943年前,留學生小范圍集中在文法著名的國外學校裡。1943年后,人數最多的康奈爾、密歇根與伊利諾斯都是農工學校,康奈爾農工生佔96%、密歇根76%、伊利諾斯66%。與之相對應,1943年后,國民政府將農工人才視作培養重點,工農科州立大學成為留學生的最多選擇。

(三)學位獲得情況的變化

受戰爭與外匯影響,全面抗戰時期,留學生多入研究院所,“積三四年之工夫”或“酌量延長”,得國外認可的碩博士高級學位。據統計,1943年前,出國學生得博士學位者316人、碩士207人,學士42人,5人得工程師學位﹔1943年后,博士168人,碩士150人,學士2人。前一階段高級學位率、尤其是獲得博士率高於后一階段。而在各類政府、機構與個人資助中,庚款生獲得碩博學位比例最高(87%),國外資助次之(83%),政府資助最低(36%)。學位獲得除與個人追求與能力有關外,主要受研習時長影響。一般留學生在美國大學研究部習一年半至兩年可得碩士學位,再三四年可得博士學位﹔在英國求學,倫敦、劍橋、牛津三校,五至六年方可得博士學位,倘入愛丁堡及蘇格蘭各大學,四或五年即可得博士學位。統計可知,戰時留學生中通過自費、庚款及國外支持的大多在外學習三至五年,亦有不少六至十年,而政府官費生一般隻學習一至兩年。1943年后,政府雖資助了大量學生出國,但一年或兩年的短期考察,使得培養的碩博士學術人才數難以與1943年前匹敵。

四、結語

自近代留學潮始,留學生研究就是引人關注的顯學課題。然而,全面抗戰時期的留學教育,因出國人數較少而鮮受關注,甚至被定義為不甚重要的留學“斷裂期”。不過,出國留學生人數雖少,是否就意味著斷裂,仍有討論之空間。近代留學之研究,不應局限於出國人數的多寡上,更應關注留學生群體的知識與閱歷及其群體被政府與時代看重的身份與責任上。本文從留學生的資質與培養結果、國家遣派方式與管理層面分析,發現全面抗戰期間,雖戰火紛擾,但國民政府卻在此時前所未有地把所有留學派遣完全掌握在手中,此為近代留學史上從未有過的變化。

留學政策和經濟資助對留學生的選拔、遣送及日后發展影響巨大。1943年前,政府限制留學,出國學生多來自與西方聯系密切的教會大學、粵閩地區及資本雄厚的商政家庭,由於自備資斧或國外支持,前期學生所習不完全以軍理工醫為限,出國后由於經費寬裕,多擇私立學校研習,三五年后多半學生獲得碩博士學位。1943年后,教育部統一考選留學生,擁有文化實力的江浙地區、教師教授家庭與一流國立大學學生獲得更多留學名額。在制度管控下,近九成公費生學習理工農醫,康奈爾、密歇根、伊利諾斯等校聚集了當時最多的中國學生。然而,由於官費實習以短期考察為目的,往往僅留學一至兩年,碩博士比例較前期為低。

戰亂烽火中留學海外的中國學子學成歸國后,恰逢中華人民共和國甫建,國防、工業、科技等領域亟需人才,由於該群體研習理工科者眾且直入研究院深造者多,回國后他們更多進入教研機構,為國家科研事業添磚加瓦。據統計,留學生回國后在教育機構或研究所就業的佔比最高,佔回國學生的四分之三﹔而參與行政工作的僅有6%上下,這與晚清“學而優則仕”和“南京政府成立后,其上層基本為歸國留學生所佔據”截然不同,標志著20世紀三四十年代培養的留學生在定位上與此前不同,改變了以往中國人求學海外不為學術、而為“醫國”的既定印象。在學術創造的盛年之際,他們憑借先前向歐美先進國家討教的高深學問與技術,有機會有能力成長為新中國各行各業的帶頭人。錢三強、張昌紹、錢偉長、孟少農、黃家駟等戰時留學生,在新中國成立后都成長為基礎研究與應用研究的領軍人才。在群體層面,戰時數以千計的留學生中,其后入選象征科學技術最高學術榮譽的中國科學院院士者就有100余人。簡而言之,戰時留學生在抗戰的特殊背景下,從“醫治中國”和“救亡中國”中來,卻在日后走出了一條堅定服膺於科研與學術的“建設中國”之路。以全面抗戰時期的留學為轉折,晚清民國士紳階層和知識分子舍我其誰的求學救國使命,逐漸轉移到純粹的學術層面,在科研與育人崗位上為國家為民族貢獻著智慧與忠藎。

(摘自:楊莉:《全面抗戰時期出國留學生群體特征之轉變——基於戰時留學生數據庫的比較分析》,《華僑華人歷史研究》2022年第3期。注釋從略,如有需要請參見原文。)