21 世紀初,華僑華人研究的學科建設問題引起學界高度關注。有的學者注意到該學科主要由歷史學者所從事這一特點所帶來的問題:“普遍缺乏理性探討,滿足於一般性理論,在實証研究和個案研究中極少引申出有普遍性意義的結論,導致整個華僑華人學科難以真正與現實中已有的歷史學、社會學、經濟學、政治學、人類學、人口學、教育學、文學、哲學等學科的分離。”有的學者認為,解決這一問題的途徑是“走綜合和交叉學科之路…… 故需要在其未定型之前,盡量吸收多種學科的學者參與,尤其是要在理論上有所建樹。”但整體來看,華僑華人學科建設的理論探討在“應然”層面討論問題多,而在具體“吸收什麼樣的學科參與”以及“如何在邊緣和交叉學科上下功夫”等“實然”層面涉及較少。此外,雖然華僑華人研究多學科、跨學科研究已成趨勢,但心理文化學方面的研究仍然罕見。本文擬介紹心理文化學這門新學科的源流及特點,討論將其引入華僑華人研究領域的可能性以及應用該學科的理論與方法有可能為華僑華人研究帶來哪方面的新認識,以期給中國的華僑華人研究學科建設帶來“實然”層面的啟示。

一、心理文化學的發展脈絡、核心工具與方法論特點

(一)心理文化學源流

心理文化學是從心理人類學(Psychological Anthropology)分離出來並採用美籍華人心理人類學家許烺光倡導的心理與文化相結合的視角和方法從事大規模文明社會比較研究的學問。這門學問的前身是20 世紀二三十年代美國“文化與人格”學派。該學派是文化人類學的一個分支,研究文化與人格形成的關系,主要以簡單社會為對象。第二次世界大戰前后,該學派發展為“國民性研究”,研究對象擴展到大規模文明社會。

第二次世界大戰以后,國民性研究整體衰落,此領域的研究發生了兩個轉向:一是人類學轉向,主要以簡單或相對簡單的社會為對象,研究包括薩滿信仰、態度、情緒與人格、兒童社會化、文化變遷等問題,這一面向的研究稱為“心理人類學”(psychological anthropology)﹔二是“文化心理學”或“跨文化心理學”轉向,這一轉向雖涉及大規模文明社會,但主要通過調查、統計的方法研究不同文化的價值觀、知覺、認知的民族特點。在國民性研究領域,許烺光是少數堅持採用人類學視角整體把握大規模文明社會的學者之一,他為此開發了一些新的分析工具,形成了一套理論。但他的創新性工作並沒有得到學界應有的評價。他雖是現代心理人類學的重要創始人(最早提出用“心理人類學”取代“文化與人格”),但他的大規模文明社會研究並不是當代心理人類學的主流。第一,現代心理人類學主要以簡單或相對簡單的社會為研究對象,而許氏涉及的卻是大規模文明社會﹔第二,現代心理人類學主要採用田野調查、訪談的方法,而許氏大規模文明社會研究方法主要是根據文獻、經驗、邏輯提出假設﹔第三,現代心理人類學偏向於信仰、情緒、認知、兒童社會化等問題的文化差異研究,而許氏則是從心理與文化相結合的角度探討文化的特點與人心理和行為模式之間的關系,即一種整體把握的視角。鑒於許氏大規模文明社會研究這一部分在研究對象、方法上的獨特性及其體系的完整性,我們通過完善和補充,把許氏學說中這一部分內容從舊的國民性研究以及心理人類學中分離出來,構成一門獨立的學問——心理文化學(Psychoculturalogy)。心理文化學或可稱為一種採用新視角、新工具的新版本“國民性研究”。

(二)心理文化學的兩個核心概念

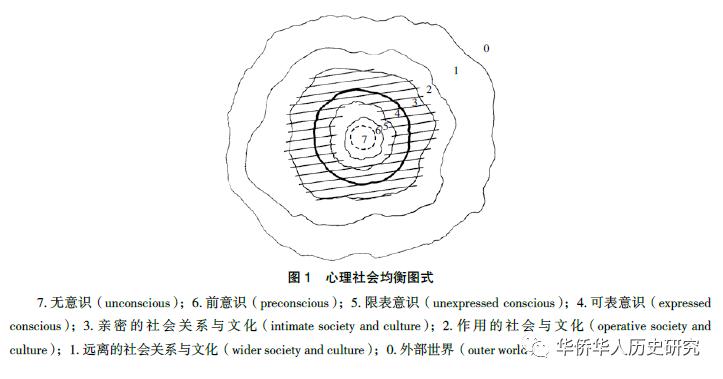

心理文化學使用兩個相互聯系的核心概念試圖提供一個整體把握人類社會的模型。第一個概念是“心理社會均衡體”(Psychosocial Homeostasis)。心理文化學把人的存在視為一個由人與人、人與物、人與理念、內心世界與外部社會的動態平衡體。該平衡體是一個由內而外、共8 層組成的“場”,依次為無意識、前意識、限表意識、可表意識、親密的社會關系與文化、作用的社會關系與文化、遠離的社會關系與文化、外部世界(見圖1)。心理社會均衡機制是人行為的原動力,人的全部活動的深層根源可以解釋為個體在這個“場”中為達到心理社會均衡而不斷調整諸層關系的過程。這個“場”的第3 層(親密的社會關系與文化)最為重要,心理社會均衡過程可以說主要是在個體人與這一層之間進行的。

第二個概念是“基本人際狀態”(human constant)。在人這個“場”中,人需要對某些人、某些物和某些文化規范投注更多情感,即每個人都有一個強烈感情依戀的“親密的社會與文化”層(第3層)。這一層由親密之人、心愛之物和執著之念構成,人的大部分需要都在這一層中滿足,其重要程度不亞於空氣、水和食物之於人的身體(故又稱“生命包”)。第3 層加上部分第4 層(“限表意識”)和部分第2 層(“作用的社會與文化”),構成“基本人際狀態”(圖中斜線部分),這就是中國的“人”的概念。在中國語境中,人是在一個關系矩陣中界定的,不是完全自主的個體而是一種“關系體”。許烺光認為“人”(jen)這個帶有中國文化認知特點的概念可以作為一個分析工具取代心理學的“人格”概念。心理文化學在對這個概念做了進一步補充和完善后,將其作為大規模文明社會比較研究的基本單元和解釋人行為和文化的關鍵工具。這裡的“人”(基本人際狀態)既不是個體人也不是集團,而是指人的存在系統,是一個新的社會科學范式。不同文化中人的第3 層構成是不同的,個體與此層的均衡模式也不同,故形成不同的基本人際狀態類型。心理文化學還以“人”為基礎提出了“個人”“間人”“倫人”“緣人”“階序人”等富有特色的概念工具,來研究中國人、日本人、印度人與美國人等等。

(三)心理文化學的方法論特點

一是重視比較的方法。心理文化學可以說是一門大規模文明社會比較的學問。它重視比較研究方法是基於這樣一種判斷:人類社會不像自然現象那樣可通過精確測量來把握,對社會的大部分認識主要是基於比較。文明的特點隻有通過比較才能認識,才能避免種族自我中心主義錯誤。心理文化學重視比較方法還基於人類這樣一種普遍的日常經驗:我們通常都是在有意或無意中使用比較方法來認識社會和自身。為了將比較方法提升為一種相對嚴謹的社會分析方法,心理文化學做了若干限定:(1)為保証對象的可比性,用來比較的必須是大規模文明社會﹔(2)對文化體系做整體性比較而不是某種文化要素的比較﹔(3)有嚴格的變量控制。用來比較的單元必須是統一的,基本人際狀態就是用作比較的基本單元。此外,用來比較的還有“心理文化取向”“文化理想”等。這種嚴格的限定較大程度地避免了操作上的隨意性,將比較研究置於受控、可靠的基礎之上。

二是重視“整體人”的研究方法。現代社會科學採用“個人”與“社會”二元對立的視角把握人和社會,把人分割成各個方面進行把握。人類學趨於研究整體的人,但研究對象多限於簡單社會。舊的“國民性研究”曾嘗試整體把握大規模文明社會,但因缺乏科學有效的分析工具而失敗。心理文化學把中國傳統文化語境中的“人”開發為一個整體把握大規模文明社會的工具。在這一視角下,人類社會不是根據經濟發展水平、宗教、政治的不同而分類,而是依據基本人際狀態的類型分為兩大系統,即強調個體性的“個人系統”和強調人的相互性的“間人系統”以及每一大類型下的若干亞類型﹔人也不是被分割成經濟、政治、心理等不同方面而是從基本人際狀態的四個維度——集團、交換、控制和自我認知——進行把握的。心理文化學把人的存在視為一種“場”,通過基本人際狀態和心理社會均衡體這兩個分析工具,“整體人”的把握變得可以操作。

三是重視心理社會均衡過程的動態分析方法。如前所述,心理文化學從“國民性研究”發展而來,帶有心理學特色,但“國民性”概念強調的是人的內心世界,基本人際狀態更強調在社會文化的“場”中把握人的心理與行為,重點考察的是人的心理、行為模式與文化的動態關系。基本人際狀態的四個維度中,團締結模式和交換模式兩個維度集涉及社會,另外兩個維度涉及人的心理方面,其中情感維度決定著人的價值選擇,規定著生活的意義,自我認知維度與情感控制維度相互影響。心理文化學認為,人行為的基本原理既非單純心理性的亦非單純社會或經濟性的,而是人與人、人與物、人與文化理念、心理與社會多維動態平衡的原理。與“國民性”概念不同,基本人際狀態所的分析與其說是某種實體,是一種動態均衡過程,不如將其理解為“在某一特定的文化背景下出現某種心理社會動態均衡模式的可能性”或許更妥。

二、華僑華人研究中的文化人類學視角

(一)學術研究意義上的華僑華人與學科定位問題

中國官方文獻對“華僑華人”做了法律和政治上的界定:“華僑”是指“定居在國外的中國公民”。“華人”是指“已加入外國國籍的原中國公民及其外國籍后裔﹔中國公民的外國籍后裔。”從學術研究的角度,“華僑華人”概念有三個限定:其一,無論是華僑還是華人,都與中國(“華”)這個既是地域概念又是文化概念相聯系,可以說是某種文化意義上的中國人﹔其二,“華僑華人”是指那些離開中國本土、在中國以外的國家或地區生活、既有中國文化經驗又有某種程度的異文化經驗的人,即某種意義上的“跨文化人”﹔其三,華僑華人中的“人”與經濟學、政治學、宗教學、心理學等把握的人不同,它是文化人類學意義上的“整體人”。

上述三個方面的限定決定了華僑華人研究的學科特性,也是該學科在現有社會科學體系中難以定位的主要原因。首先,從學術史上看,現代社會科學體系產生於近代西方。開始時,社會科學的研究范圍並不包括非西方社會,非西方社會的知識包括在另外兩門學問中:非洲、太平洋諸島上的那些簡單社會屬於研究“野蠻人”的領域,此領域后來發展為文化人類學﹔而像中國、印度、日本這樣的有發達文字、宗教、藝術和哲學的非西方社會,既與無文字社會不同,也與西方發達社會不同(故被西方早期一些學者稱為“半野蠻、半文明社會”),屬於東方學(其分支有“漢學”“印度學”“日本學”等)研究領域。華僑華人研究在學科上既不屬於主要研究西方社會的社會科學,也不屬於研究簡單社會的人類學,也很難歸類到“漢學”或“中國學”中,但卻又與上屬幾個學科有聯系。其次,“具有異文化經驗”這一限定也增加了這一學科定位的困難,因為研究這樣的群體既可歸為中國研究的延伸,亦可歸為華僑華人所在國和地區的少數族裔研究。第三,現有社會科學體缺乏把握“整體人”的分析工具和框架,華僑華人的“整體人”特點無法在現有學科體系中得到充分體現。在現有學科體系下,華僑華人大多是分別從政治、經濟、心理等不同學科把握的,但卻又無法將其定位於其中任何一個學科。所謂“華僑華人研究是綜合性學科”的定位並不是指整體人意義上的綜合而是多學科的混合。

需要指出的是,心理文化學的大規模文明社會主要研究文化上的中國人,華僑華人是文化上的中國人,所以心理文化學發展出的研究工具也適用於研究華僑華人。

(二)華僑華人研究與文化人類學

就整體把握人這一特點而言,華僑華人研究與人類學最為接近。人類學被稱為是“沒有限定框框的學科”,研究范圍是“人及其活動”(Man and his Works),它“不受時間、地點和文化水平的限制”,幾乎涉及人類活動所有領域。人類學對人的整體性把握基於這樣的認識:人類社會各部分是相互關聯的,隻有認識了各個部分是如何聯系在一起的才能深入了解各個部分。作為人類學的一個分支的文化人類學主要研究的“文化”,幾乎包含了人類活動的所有方面。在方法論上,人類學原是以簡單社會為研究對象,因為簡單社會具有人數少、種族和文化上同質性大、生產技術簡單和人的身份相對固定等特點,更容易觀察和描述。在中國,雖然現代文化人類學已大大拓寬了研究領域並已深入到幾乎所有社會學科領域,但研究相對簡單的社會群體仍為人類學所擅長。華僑華人在絕大多數居住國都屬於少數群體,故成為人類學重要的研究對象。一個明顯的事實是,在這種多學科的研究中,人類學視角的研究具有悠久的傳統和豐富的成果,可能是除歷史學之外應用最多、貢獻最大的學科。

19 世紀末,西方人類學家就開始對中國鄉村社會進行描述和研究,在他們的影響下,文化人類學出現了“漢人人類學”這一分支。漢人人類學有眾多成果和代表性學者,其中一部分研究與海外華人密切相關,這部分事實上構成了“漢人人類學”的一個亞分支。20 世紀80 年代以前,西方的漢人人類學家的一些重要著作是對海外華人的研究。在華僑華人研究界影響深遠的英國漢人人類學家莫裡斯·弗裡德曼(Maurice Freedman)的研究就與海外華人相關。其著作《新加坡的華人家庭和婚姻》《中國東南的宗族組織》以及《中國宗族和社會:福建和廣東》等被認為是研究漢人社會及海外華人的典范。他對漢人特定區域社會中的單系親屬組織和集權政治體系問題具有獨到見解,提出福建和廣東存在大范圍單系親屬組織(宗族),一定程度上是維持共同財產的需要,而貧窮的宗族,人們則被迫大量向城鎮和海外移民。他在理論上的最重要的貢獻是發現從“簡單社會”中發展出來的一般人類學理論模式並不適用於中國,而需要用“文明社會”闡述之。他的研究為人類學研究中國社會提供了新的范式。大體與弗裡德曼同時代的瑞典人類學家艾堯仁(Göran Aijmer)的研究也與海外華人相關。他自20 世紀80 年代起,主要以田野調查方法探討珠江三角洲的社會變遷,代表作有《沙田的經濟人:一個香港谷地的菜農》《沙田的原子化社會:一個香港谷地的移民》《暴力的意義:跨文化的視角》(合編),尤其在華人的節日與祖先崇拜的研究上有獨到見解。另一位研究海外華人的漢人人類學學家施堅雅(G. William Skinner)也很有影響,他發表了大量論述中國農民、城市、人口、民族和海外華人的論文與著作。其中,《東南亞華人》和《泰國華人社會:歷史的分析》兩部著作對華僑華人研究產生了重要影響。

在漢人人類學領域,一批老一代中國人類學者與華人研究有密切關系。人類學家陳達的《南洋華僑與閩粵社會》是最早的僑鄉研究著作,亦被稱為中國田野調查的典范。田汝康的《沙撈越華人》一書闡述了沙撈越華人的移民過程、華人社團的組建、華人社區的性質、家族關系、橡膠貿易、權力問題、華人與祖國關系等,是典型的民族志式海外華人研究,亦被認為是中國人類學家研究海外華人的起點。人類學家李亦園擅長研究台灣高山族社會以及華人社會,其《一個移殖的市鎮:馬來亞華人市鎮生活的調查研究》是對馬來西亞一個叫麻坡的小鎮的田野調查,闡述了華人的移民史、華人與政府關系以及華人的種族認同等問題。

對海外華人研究做出重要貢獻的另一位老一代人類學家是心理文化學的創始人許烺光。他在1951 年就對早期夏威夷的華工進行過系統研究。1971 年,他通過中美生活方式比較,對在美華人融入美國社會的文化沖突與調適問題進行深入分析,出版了《美國夢的挑戰:在美國的華人》。他與亨德裡克·賽裡(Hendrick Serrie)1985 年主編的《華人的家庭、親屬關系和族群認同》將研究對象拓展至泰國、菲律賓、澳大利亞、新西蘭等地,比較華人在面對住在國主流文化沖擊時如何維持自身文化特點和適應當地文化,並對許烺光提出的理論進行了驗証。許氏的華人身份使他能以獨特視角理解中國和西方文明社會,對於他構建帶有中國文明經驗痕跡的心理文化學理論起了重要作用,同時也說明心理文化學與華人研究在學術淵源上的聯系。老一代中國人類學家的一個共同特點是:他們對傳統中國社會和文化有著深入的了解,同時又在西方受過嚴格的人類學訓練,能夠學理性思考中國的文明經驗。如果說西方漢人人類學家主要是通過海外華人來尋求某種“中國性”,那麼,老一代中國人類學家則是將其對“中國性”的認識延伸到海外華人。他們思考的不僅僅是用文明社會說明中國的所謂“弗裡德曼命題”,而是更多了一種文化自覺,即如何將中國文明經驗發掘出來並融入現代社會科學之中。或許由於老一代人類學家對中國社會文化的深刻理解和文化上的自覺意識,使得他們的著作對今日的華僑華人研究仍不失啟發意義。

自改革開放以來,中國的華僑華人研究空前繁榮,越來越多的接受了文化人類學專業訓練的國內外學者加入到該領域,出現了流派眾多、碩果紛呈的局面。今日,華僑華人研究領域中應用的人類學已是視野拓寬后的現代人類學,這方面的研究已構成中國人類學的一個重要分支,考察中國人類學這門學科無法忽視其在華僑華人研究領域中的成就。

(三)華僑華人與文化研究

“文化”的定義有多種。聯合國教科文組織對文化的定義是:“為某一社會或社會群體所具有的一整套獨特的精神、物質、智力和情感特征,除了藝術和文學以外,它還包括生活方式、聚居方式、價值體系、傳統和信仰。”這個定義大體包括了物質、社會和心智三個層次。今天,中國華僑華人研究領域中文化人類學視角的研究亦可從這三個層次加以概括。

1. 物質文化。包括與華僑華人有關的民居、土地、藝術品、服飾、寺廟建筑、僑鄉建筑、唐人街等研究。

2. 社會文化。這方面的研究包括華人移民社群、華人“族體性”以及與當地社會關系、社會背景及其種類、作為所屬國少數族群的華人研究﹔具有華人特點的“緣文化”(親緣、地緣、神緣、物緣、業緣)研究,華人社會的家庭與家族研究﹔華人各類社團的構成與功能、發展、社團的包容性與獨特性、融合性與排斥性問題研究﹔傳統家族企業的優勢與劣勢、華人企業的適應性與生命力、家族式管理的轉型、勞資關系研究﹔華人的參政,政黨活動、政府或非政府組織研究,受傳統中國人際關系影響的華商網絡研究﹔華人與當地社會的融合、華人與主流文化的互動、住在國政策影響研究,等等。

3. 心智文化。華人的宗教研究,包括華僑華人中傳統中國宗教的發展狀況、當地宗教對華僑華人的影響、傳統中國宗教的改革與本地化研究﹔中國傳統價值觀的影響及變化的研究,包括“和氣生財”價值觀的影響、華人的勤勞、節儉等民族特點的研究﹔華人身份認同問題、再移民過程中的文化認同與政治歸屬、華人身份的流動性以及海外適應和心理調適研究,等等。

以上三個方面幾乎包括了人活動的各個方面,這與華僑華人研究具有人的整體性特點相契合。這種契合或許是文化人類學視角的研究在目前華僑華人研究中佔有相當大比重、對華僑華人研究學科做出重要貢獻的主要原因。另一方面,華僑華人研究作為一個特殊領域,豐富了中國人類學的研究內容,推進了人類學學科的發展。華僑華人研究與人類學之間的密切關系說明,把作為文化人類學一個分支的心理文化學引入華僑華人研究領域有一定的學科基礎。

但毋庸諱言,人類學視角的華僑華人研究也存在一些不足。通過對文獻的梳理,筆者認為,這種不足主要表現為:第一,該視角的研究在實際操作中仍不同程度地將華人社群視為某種簡單社會。雖然在許多國家的華人屬少數人群體,但其社會卻不簡單,它是一種從中國社會拋射到另一社會、同樣具有大規模文明社會復雜性的群體。生活在這樣群體中的人都有母國和所在國雙重文化背景,研究這樣的群體不能忽視這一點。目前,人類學視角下的華僑華人研究缺乏大規模文明社會研究的視野,即弗裡德曼提出的用文明社會說明華人社會的命題並沒有得到很好解決。第二,人類學自身過於零碎化的缺陷也同樣存在於華人華僑研究中。人類學雖然自稱整體性原則(principle of integrity)是其學科的基本原則,但因缺乏有效工具,其零碎化和視野狹窄問題可以說與生俱來。客觀地說,所謂華人研究的“綜合性”或“跨學科性”並非人類學整體性和整合性原則意義上的學科特性表述,很大程度上仍只是被分拆成各部分的累加。第三,從心理與文化角度的分析較少,對於華人在異文化生活中引起的心理障礙和調適問題的研究較為薄弱。

將心理文化學引入到華僑華人研究可期待帶來新的視角和新的分析領域,或有助於解決上述不足。不僅如此,費孝通、許烺光等老一代人類學家都嘗試用科學語言總結中國文明經驗並將其作為“當今人類迫切需要的知識”融合到現代文明中。心理文化學沿著他們的思路提出了“人”和“心理社會均衡體”兩個帶有中國文明經驗痕跡的分析工具,就是使中國的文明經驗得以學理性提升的嘗試。故將其應用於華僑華人研究還有可能在理論上獲得突破,實現中國老一代人類學家所追求的學術理想。

三、世界“強聯結”時代心理文化學用於華僑華人研究的可行性探討

近幾十年信息技術的發展已將世界帶入一個可稱為“強聯結”的時代。今日人類的三大類活動已形成了三大類網絡,即以地區性國家集團和國際組織的大量增加為特點的國家間關系網絡,以貿易的巨大增長和國家間資本、技術的頻繁流動為特點的世界貿易網絡和以互聯網和移動設備帶來的海量信息在行為體之間的快速即時流動為特點的信息網絡。這使得中國與世界的聯系大為增強,其中一個表現是,自中國改革開放以來,到海外生活、工作和定居的中國人日益增多。據有關部門公布的數據,全球華僑華人總數已超過6000 萬。作為具有與異文化接觸經歷的華僑與華人,對世界的“強聯結”特點有更強烈的感受。在這種背景下,華僑華人研究領域也產生了大量新課題,需要探索新的路徑和方法。心理文化學的學科特點或許能在以下方面有助於新時代的華僑華人研究。

(一)心理文化學可為“強聯結”時代理解華僑華人的行為提供文化背景

幾個世紀以來,華僑華人一直是在西方文明為主的背景下與世界互動的。而世界進入“強聯結”時代后,不僅國家間人口流動和交往增多,一直以來的西方文明絕對主宰的環境也發生了變化。當華僑華人不再是“下南洋”的難民而主要是技術移民、投資者、商人身份時,調整華僑華人研究路徑是不言而喻的。譬如,一個在海外投資辦廠的華人企業家考慮更多的不是如何謀生存的問題,而是在異文化背景下如何管理工廠的問題。在這次新冠疫情中,華僑華人行為上的一些特點或許更能說明研究文明差異及其造成的文化沖擊的重要性。疫情在中國暴發后,海外華僑華人踴躍捐款捐物援助祖籍國抗疫。而當中國控制住了疫情、病毒開始在中國以外的地方蔓延時,他們又積極從中國籌集防疫用品支援住在國。他們身上體現了海外華人特有的“故土情節”以及中國文化的向心力。但在這個過程中,一些華僑華人也遇到了逆向文化沖擊:一些長期生活在國外的華僑華人為了安全而回國、遇到中國強制性的隔離措施時,又抱怨個人的自由和權利受到侵犯。這種現象隻有置於文明差異的背景下才能理解:中國人的價值觀體系更強調家庭、與他人的關系、服從,更多人接受“安全重於自由”(極端表述是“命都沒了,自由還有什麼意義?”)的價值選擇,民眾能夠對政府在防疫中適當限制個人自由的做法表現出較大的服從和配合。西方的價值觀體系則更強調人的自由與權利,更多的人接受“自由重於安全”(其極端表述是“不自由,毋寧死”)的價值選擇。因此,西方在抗擊疫情期間出現了較多的反抗政府限制個人自由、抗議侵犯個人權利的活動。中外應對疫情不同措施的背后是價值觀的差異。當一個人進入一個異文化時會受到文化沖擊,而當其長期在異文化中生活后回到母文化環境中時,會受到逆向文化沖擊。隨著國家、地區間人員流動的增大,文化沖擊或逆文化沖擊的現象將會更加明顯。心理文化學在大規模文明的比較研究方面的積累可以為把握多文明交流背景下的華人行為提供一個解釋框架。

(二)心理文化學視角可為新時代華僑華人的文化認同提供學理性解答

近幾十年,因特網等通訊設施的發達以及全球性經濟活動的發展已使世界各文化之間的交流更為密切,出現了全球一體化趨勢。一些樂觀的學者甚至提出了“世界變平”的看法。但這種看法低估了文化認同的重要性。文化可分為易變和不易變兩部分,而基本人際狀態作為文化認同的基礎,類似某種生物基因,不太容易變化。技術進步越快,不同文化接觸和碰撞越多,人們越容易產生身份認同焦慮和不安全感,認同問題就越突出。因此,今日世界在聯結日益密切的同時,還存在著強調文化差異和文化認同的趨勢。這也是身份認同問題成為近年文化人類學、民族學以及國際關系學探討熱點的原因。

心理文化學將人的自我認知作為基本人際狀態的一個重要維度來考察,它對文化認同的下述幾點認識或有助於把握新時代華僑華人的文化認同問題。第一,文化認同發生在不同文化接觸、碰撞和相互比較的場域中,是個體或群體面對異己的“他者”產生的一種保持自我同一性的反應。這意味著具有異文化經歷的華僑華人會遇到更多的身份認同問題。第二,人們的身份認同包括國家、政治、民族、宗教、文化等多重認同。心理文化學把國家劃分為組織體與文明體兩個側面。政治認同屬於對國家組織體的認同,宗教認同則是價值觀體系的認同,民族認同是對具有相同或相似價值觀和行為方式人群的認同,宗教和民族認同共同構成文化認同的主要內容,文化認同又屬於對國家文明體的認同,屬於最深層次的認同。多重認同之間既有聯系又相區別,有時重合有時分離甚至沖突。基本人際狀態構成文化的穩定內核,與之相整合的價值觀是文化認同的重要內容。第三,華人的群體文化認同是對“華人是誰”問題的認識。在學術研究脈絡上,它與漢人人類學對“中國性”的追尋、文化與人格學派對“國民性”的把握以及心理文化學對基本人際狀態的探討,遵循的是同一條路線。在這方面,帶有本質主義特點的心理文化學解釋或許並不完全過時。第四,文化是適應特定環境的產物,文化認同是人們長期適應環境的結果,當環境發生變化時,文化認同也會發生變化。近代以來,由技術進步推動的城市化、個人化以及世界的強聯結趨勢已構成人類一種新的演化環境,在這個過程中,各種文化背景的人接觸、碰撞,會產生認同焦慮和文化沖突。這種沖突與種族、政治和經濟矛盾糾纏在一起,表面看文化沖突似具有根本性,但實質上文化關系還有互鑒的一面。真正的文化認同應是既有民族自性又具有適應現代文明共性的認同。

(三)心理文化學可用於把握華僑華人的社會組織及人際關系和行為模式

在世界“強聯結”時代,世界上不同國家和文化背景的人像家庭和村落一樣有了實質性互動,即世界出現了某種“共同體化”趨勢。認識華僑華人的集團締結和人際交往模式的特點以及在強聯結時代發生了怎樣的變化,對於研究世界的華僑華人具有重要的實際意義。心理文化學把“基本人際狀態”分為四個維度,其中兩個維度涉及集團(親屬集團和次級集團)和交換模式,其對華僑華人家庭、社團即人際關系模式的一系列假設可以加以驗証。這方面的課題包括(但不限於):(1)華僑華人的初始集團(家庭)發生了怎樣的變化以及與當地文化發生了怎樣的融合﹔(2)華僑華人的次級集團(宗親會、公司、政黨等)的特點﹔(3)華僑華人企業管理模式﹔(4)華僑華人的地域性特點﹔(5)華僑華人的人際關系模式與變異﹔(6)華僑華人與所在國的人際關系﹔等等。

(四)心理文化學可用於華僑華人的心理咨詢和心理治療

隨著技術的發達和都市化進程,世界出現了個人化趨勢,人與人之間功能性聯系增強而情感性關系趨淡,由此產生了更多的諸如安全感、歸屬感缺乏等個人心理問題。從心理文化學的角度看,海外華僑華人除了不可避免地受到這一世界性趨勢影響外,還有因中國人特殊的基本人際狀態在適應新環境過程中產生的心理問題。心理文化學帶著對文化差異的敏感,關注人的要求、欲望、動機、感情,並用“心理文化取向”“情感控制的文化機制”等帶有心理學色彩的工具分析人的行為,故對認識華僑華人的心理和行為調適問題或有所助益。例如,心理文化學認為中國人的基本人際狀態的特點是:個體一般擁有一個由父母等近親、好友構成的穩定的“生命包”,個體與生命包的成員相互依賴,由此獲得高度的情感慰藉,達到心理社會均衡。那些在地震、洪水災難中失去親人和家園的中國人,寧願找好友傾訴也不願尋求心理醫生幫助,這使中國的心理醫生們感到沮喪。出現這種情況並非說中國人不需要心理干預,而是說中國人似乎還不適應心理醫生的干預方法。心理咨詢學界需要認真研究中國人心理文化的特點,開發出適合中國文化特色的心理干預方法。心理文化學開發的帶有中國文明經驗痕跡的分析工具和方法或可在這方面有所貢獻。“從人與人的親密聯系中更能獲得安全感”這樣一種中國文化對“人”的根本認知,不僅對於遇到文化適應問題的華僑華人,也對認識因人際關系疏離而個人越來越缺乏安全感的現代社會有所助益。

四、結語

吸收多學科的學者參與華僑華人研究,既是學科建設所需,也是該學科的一個特點。在把新學科的方法和視角引入華僑華人研究領域時,那些特別關注中國等非西方文明經驗、在研究范式上有所創新的社會科學理論流派尤其應該重視。本文通過分析心理文化學的方法論特點及其與華僑華人研究學科上的聯系,試圖說明引入心理文化學的研究視角和方法或許有助於華僑華人學科的建設。當然,心理文化學即便能夠在該領域應用也只是其中一種研究方法,而且心理文化學自身仍在不斷探索和完善之中,將其應用於華僑華人研究也是對其自身理論的檢驗。將心理文化學引入華僑華人研究領域,對於那些不滿足於目前“個體主義”研究方法把握人、認識人類文化的探索者來說,或可提供一種新的視角和方法。

(摘自:尚會鵬:《心理文化學視野下的華僑華人研究——兼論華僑華人研究學科建設》,《華僑華人歷史研究》2022年第1期。注釋從略,如有需要請參見原文。)