一、研究源起與研究方法

(一)研究緣起

作為移民企業家中的一種特殊類別,商業移民往往對住在國和來源國的政治經濟結構等宏觀因素特別敏感。祖(籍)國和住在國的經濟、政治、政策等變化,以及兩國之間的政治、貿易、經濟聯系,對身臨其境的商業移民及其經濟發展模式(行業選擇和營商表現等)都有著非常顯著的影響。影響移民經濟模式的宏觀因素分為兩個維度:一類是政治與制度維度(包括法律、法規、政策、政治等)﹔另一類是經濟與市場背景維度(經濟發展階段、工業與產業結構、市場集中度、對特定產品的服務和需求等)。

制度因素可以直接或間接地影響某一行業的市場份額。例如,20 世紀末荷蘭開始實行私有化改革,政府將大量項目諸如通信和公共設施承建等基建項目外包給了移民所擁有的私營公司,直接為他們創造了大量的基建機會。制度因素也可以直接或間接地改變移民企業家進入某一行業的障礙或門檻。例如,1996 年之前,在荷蘭創建一個諸如理發店之類的小生意往往需要辦理諸多許可証,這對於不太了解荷蘭語和當地法律法規的移民來說無疑直接增加了進入此類生意的難度。在英國,移民政策的收緊讓越南移民難以入境,這間接導致了當地越南店主招工困難,從而不得不轉向其他國家從事跨國貿易。

經濟背景因素包括一個國家的經濟發展進程(增長或衰退)、產業結構、市場集中度以及對某一特定商品或者服務的需求。這些要素會引導移民朝特定的行業發展。例如,南歐國家的經濟危機就限制了當地移民企業家進一步發展的機會,因為本地的行業已成凋零之勢。而從另一個角度來看,一個國家在后工業化發展轉型的演變進程中,一些行業(特別是金融或科技產業)會增加供給,為移民企業家創造更多的機會。移民企業家所處地區的產業結構亦會對其行業選擇和商業模式產生重要影響。一般情況下,人們更傾向於去選擇從事當地的優勢產業,因為成本更低,產品更有盈利空間。當然,若某一地區對特定產品或服務有特別的需求,也會刺激移民企業涌入該行業。阿姆斯特丹的市民對於自行車的偏愛,就導致了很多資本量較低的移民去開辦自行車行。經濟背景和移民企業家之間並非只是靜態的關系,克盧斯特曼(Kloosterman)因而進一步建立了一個動態模型,將移民企業家所處的市場結構簡化為停滯型市場(stagnating market)和擴張型市場(expanding market),擁有不同人力資本的移民在不同的經濟環境會呈現出不同的經濟模式選擇,比如進入停滯型市場且人力資本較低的移民會從事門檻低、利潤低或者可替代性較強的夕陽行業,而當他們進入一個擴張型市場的時候,則可能會從事一些上升產業衍生出來的服務性行業。擁有高人力資本的移民則根本不會進入停滯型市場,他們在擴張型市場更有可能從事科技文化產業。移民企業家如何在不同的經濟結構和市場中流動或者突破壁壘,則需要更多考慮其自身的個人資源與市場結構的匹配情況。

已有的大部分研究集中分析住在國的制度因素和經濟背景,但是,近年來隨著全球化的不斷發展,對於移民企業家的研究也不再被局限於住在國的政治經濟制度框架內,越來越多的研究開始關注移民企業家在移居到住在國之后,依然與祖(籍)國或者其他國家之間保持經濟聯系,從而最大化他們的營商資源,從事跨國界商業活動的移民企業家也被稱為“跨國企業家”(transnational entrepreneurs)。另一篇研究深入探討了這一議題,他們認為制度對移民企業家的影響和作用需要同時考慮祖(籍)國和住在國。而移民企業家與祖(籍)國之間更存在一種經濟互動的關系。祖(籍)國的經濟類型和發展潛力可以影響移民企業家的商業模式,韓國的出口導向經濟讓在美國的韓國移民開始從事跨國貿易,而越南市場自由化和加入世貿組織在增強越南與世界經濟聯系的同時,也刺激著英國的越南企業回國尋找商業機會,並與在英國的產業建立橋梁。在制度層面上,中國在 2012年實行的“雙創”政策,吸引了大量的紐約留學生回國,間接限制了當地本來由留學生主導的小生意的發展。此外,祖(籍)國與住在國的政治經濟關系也對移民企業家有至關重要的影響。波蘭與德國在一些工業用品上的供需互補性,讓越來越多在德國的波蘭移民開始以低價購買波蘭產品並倒賣到德國,因為政治地緣原因在 1988 年波蘭德國邊界重啟開放的政策則促進了波蘭移民企業家從事進出口貿易。

對於宏觀因素對移民企業家影響的研究,可以被看作是“混合內嵌理論”(Mixed Embeddedness Theory)的一部分,該理論也是現今商業移民研究領域的主流理論。“混合內嵌理論”源自瓦爾丁格(Waldinger)與其同事提出的互動模型(interactionist model),他們認為移民的經濟行為是移民自身的資本(人力資本、社會資本、金融資本)和移民所處的中觀層面上的機會結構共同互動演化的結果。而混合內嵌理論則在互動理論的基礎之上,進一步引入宏觀層面上的政治和經濟背景因素,並將移民企業家的經濟模式和行為放在一個體系化的三維模型裡面去演繹,其往往是微觀層面(人力資本、社會資本、經濟資本)、中觀層面(機會結構)與宏觀層面(制度和經濟背景)交互作用的結果。但是,這一模型的缺點在於沒有考慮跨國經濟行為,因此,巴格韋爾(Bagwell)將第四個層面“跨國層面”(transnational level)納入其中對該模型進行改進,祖(籍)國的經濟制度影響以及移民企業家個體層面在祖(籍)國的資源都被考慮到模型之中。

本文以“混合內嵌理論”為理論基礎,側重探討中澳兩國的宏觀因素對商業移民的影響。本文暫且不考慮研究客體在微觀層面上的資本要素變量,因為宏觀要素對微觀個體的影響總體來說是單向的,雖然微觀個體會對宏觀因素產生回應,但是不會產生內生性的問題。關於政治制度和經濟背景對於移民商業影響機制的理論和經驗性研究不在少數,跨國移民企業家經濟行為的研究在近年來有所增多,但是大多數研究還是將目光聚焦在住在國的宏觀背景層面上,祖(籍)國和移民之間的關聯更多是被集中在微觀層面上。另外,制度因素和經濟背景在以往的研究中往往是被分類討論的,而未被系統地探究其影響作用。

商業移民是移民企業家中特殊的一類,不同於大多數早期移民企業家的特點之一是后者資源相對匱乏,商業移民具有雄厚的金融資本,在國內已經擁有廣泛的人脈與資源,他們在移居海外之后往往與祖(籍)國聯系密切。然而,對這一群體的研究基本上集中在 20 世紀末 21 世紀初生活於加拿大的中國香港和中國台灣的商業移民,對近15年來各國商業移民項目中佔據多數的中國大陸商業移民還未有系統研究。本文以澳大利亞的中國大陸商業移民為例,深入探討祖(籍)國和住在國的制度因素、經濟背景以及兩國的政治經濟關系如何聯動地影響內嵌其中的移民及其經濟行為,希望有助於填補國際移民領域對這一群體的研究空白。

(二)研究方法

1. 田野調查與數據獲取

本研究的田野調查時間集中於 2019 年 3 月—12 月,調查方式為半結構式深入訪談,訪談對象包括商業移民、政府官員、商會會長及與商業移民相關的移民中介。在第一次訪談后,筆者對部分商業移民進行了多次回訪和持續跟蹤調查,並在部分調研對象的幫助下組織了焦點小組訪談,同時不定期參與商業移民社團的正式或非正式活動,從而進行參與式觀察,獲取大量有效信息。

澳洲商業移民政策歷經變遷,中國大陸的商業移民基本上都是通過2003年的“商業技術移民項目”(Business Skill Program,BSP)和2012年的“商業創新與投資項目”(Business Innovation and Investment Program,BIIP)移民澳洲的。依據不同的子類別,商業技術移民項目申請人首先需要被評估國內的資產經營情況從而申請臨時居留簽証(Temporary Residence,TR),其可以在澳大利亞居住4年(最多延長 2 年)。在此期間,依據不同的簽証要求,申請人需要從事商業活動,如創辦企業或者投資,如果能達到聯邦政府對於生意或者投資的最低要求,則申請人可以進入第二階段申請永久居留(Permanent Residence,PR)。商業創新與投資項目基本保留了商業技術移民項目的“兩步走”的框架和子類別體系,但是也對政策做出了相應的調整和改變。首先是提高了最低申請標准。在第一步臨時居留簽証階段,對企業主移民簽証(簽証類別 163)的個人可投資資產的最低標准,從 25 萬澳元提升到 80 萬澳元﹔對在祖(籍)國生意的營業額要求,則從 30 萬澳元提升到了 50 萬澳元。在第二步申請永久居留簽証階段,該簽証的申請人必須在澳大利亞經營生意,其最低營業額從 20 萬澳元提升到了 30 萬澳元。同時引入更加嚴格的績點評分制度,需達到最低分數才可能獲得移民局邀請,此簽証也被更名為“商業創新類移民簽証”(簽証類別 188A)。標准同樣被提升的簽証是投資類別簽証(簽証類別 165),其資產最低要求從 112.5 萬澳元提升到了 225 萬澳元,最低投資額度也從 75 萬澳元提升到了 150 萬澳元,簽証類別則被更名為 188B。另一項改變是廢除了之前的高管移民項目,並新引入了“重大投資者類別簽証”(簽証類別 188C)和“優質投資者類別簽証”(簽証類別 188D),前者需要在 4 年之內投資 500 萬澳元,后者則需投資 1500 萬澳元。“商業人才類簽証”(簽証類別132)則保持不變,這一類簽証屬於一步到位,申請者可以直接獲得永久居留的資格,然后需要在澳大利亞從事工商活動,兩年“監管期”后,達到澳大利亞官方的最低商業要求即可。商業人才類別包括兩個子類,即“卓越商業背景類別”(簽証類別 132A)和“風險投資企業家類別”(簽証類別132B)。當然,商業人才類別的簽証對於申請人的營商背景要求遠高於商業創新與投資類簽証。

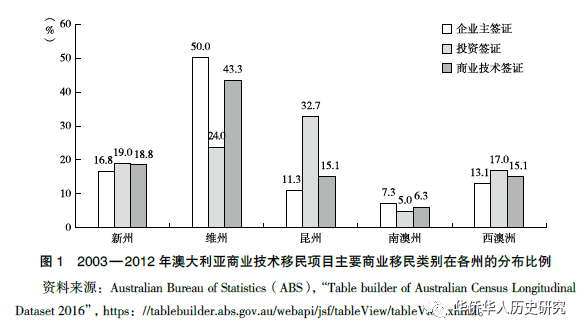

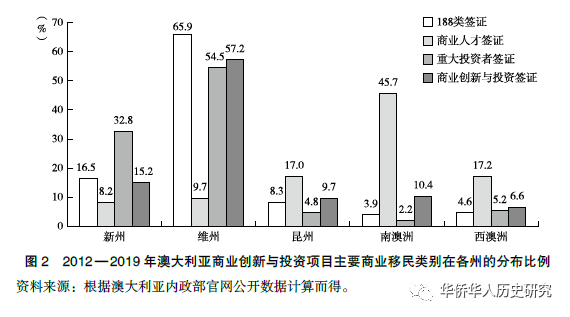

本文的調研地點選擇在南澳州首府阿德萊德和維多利亞州首府墨爾本。阿德萊德和墨爾本是商業移民研究中非常有代表性的兩座城市。阿德萊德並非傳統的商業移民中心,在 2012 年之前,商業技術移民項目的商業移民數量很少,但在 2012 年的新商業移民政策頒布之后,阿德萊德因為 132A類別簽証特別友好,吸引了大批該類別的商業移民,加之對中國市場的重視和宣傳,迅速成長為中國商業移民的新興城市。圖 1 為 2003—2012 年不同類型的商業移民在各州的分布。圖 2 為商業創新與投資項目各主要子類別移民在 2012—2019 年的分布情況。阿德萊德(南澳)商業創新與投資項目移民提名總數佔全澳的 10.4%,僅次於墨爾本(維州)和悉尼(新州),但是商業人才類簽証的提名人數佔到了全澳的 45.7%。C而墨爾本是傳統的商業移民城市,在 2012 年之前就有 43.3% 的商業移民選擇將墨爾本作為他們的移居城市,以中小企業家為主的企業主移民佔到了 50%﹔而在 2012—2019 年,商業移民在墨爾本的申請人數比例則上升到全澳的 57.2%,其中,以超高淨值人群為主體的重大投資者簽証佔到了 54.5%,雖然無法獲得針對中小企業家的 188A 的准確數據,但是通過估計可知比例至少應超過 65%。

本研究共計接觸 100 名以上商業移民及其利益相關方,其中進行有記錄的深入訪談人數為 62 人,每次訪談時間為 1~5 小時。阿德萊德地區的訪談對象為 41 人,包括商業移民(29 人)、移民中介和相關機構(10 人)、商會會長(2 人)及政府官員(2 人),其中 2 人有雙重身份。墨爾本地區的訪談對象為 21 人,包括商業移民(14 人)、商業移民協會(3 人)、政府官員(2 人)、移民中介和相關機構(7 人),其中 5 人有雙重身份。

2. 數據分析方法

本研究通過演繹法的方式進行編碼和主題解析。針對研究主題和模型首先擬定兩個大的范疇,即制度因素和經濟背景,並基於此以開放式編碼的方式進行逐行編碼,保留並篩選出在上述范疇中的關鍵詞與事件,並刪除事件組中重復、交叉和模糊的語句,對這些語句和編碼進行進一步概念上的整合,最終形成了本研究的三個需要深入討論的子研究主題:商業移民特征的轉變、商業移民機會結構的動態演變、宏觀政治經濟因素的不確定性影響。本文基於以上編碼和概念繼續進行飽和度檢驗,經檢驗並未發現明顯新穎的初始概念、范疇和關系,認為現有理論已具有良好的飽和度。

二、商業移民的歷史背景及中國商業移民的興起

商業移民項目(Business Migration Program)是 20 世紀七八十年代在澳大利亞、加拿大、新西蘭、美國等主要西方移民國家興起的一種旨在吸引高淨值人群的移民項目,其基本目的是吸收資金、創造就業、增加經濟活力,並且更好地創造移民國與其他國家之間的國際聯系。通過這一項目移民海外的群體需要在移居國開辦生意或者開展投資等,“商業移民”亦被稱為“富豪移民”或“資本移民”。

1980 年以前,澳大利亞的商業移民來源地主要以西歐國家特別是意大利為主。截至 1980 年 2 月,共有 265 名商業移民登陸澳大利亞,總投資額為 4230 萬澳元,意大利商業移民貢獻了其中的 3400 萬澳元,主要被投資到制造業及西澳的農牧業。從 1982 年開始至 2000 年前后,處於經濟發展快車道的中國香港和中國台灣開始成為澳大利亞商業移民項目的主要來源地,彼時中國香港與中國台灣兩地正處於經濟發展的黃金時期,不僅擁有大量資產的企業家群體或者高級技術管理人員,普通中產階級也可以憑借兩地高額的房地產紅利,通過變賣房產來獲取商業移民項目的投資門票。

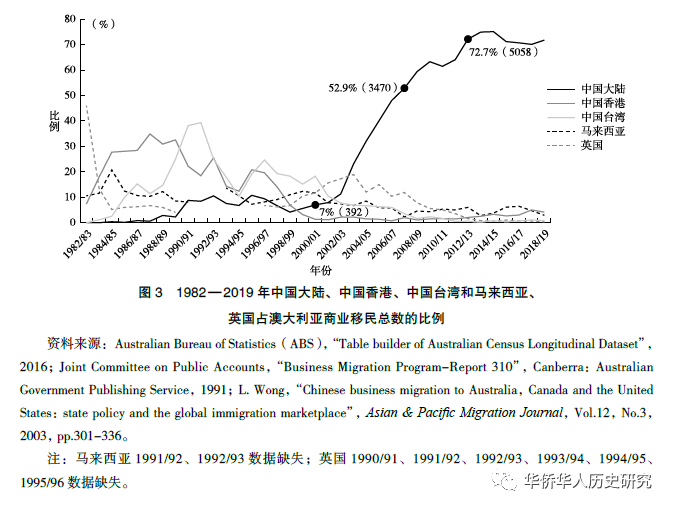

自 2000 年以來,中國大陸開始逐漸取代香港和台灣,成為商業移民的主要來源地。自 1992 年鄧小平視察南方講話之后,中國迅速實現經濟騰飛。經過不同的發展階段,以私營企業家為主體的高淨值人群如雨后春筍般在短短 30 年內開始涌現。1992 年之前,中國雖然已經實行改革開放,但是私營經濟還處於探索階段,那時大部分中國私營企業,不論是營業額還是資產規模都相對較小,私營企業家很難滿足商業移民的最低資產門檻標准。自 1992 年之后,得益於國企改革、私有化及中國作為“世界工廠”地位的奠定,私營企業家的資產顯著提升。因此,進入 2000 年后,經過幾年的積累,中國大陸的高淨值人群開始逐漸出現在澳大利亞商業移民之列,所佔比例逐年遞增。從 2004 年開始,大陸商業移民就開始連年穩定佔據澳大利亞商業移民榜單的榜首。圖 3 數據顯示,2001 年中國大陸的商業移民人數是 392 人,僅佔總數的 7%﹔2008 年之后就增加了近 10 倍達到 3470 人,佔總數的 52.9%。而自 2012 年后,人數則一直穩定在 5000 人左右,佔 70%。

三、澳大利亞商業移民政策的演變

澳大利亞的商業移民政策主要經歷了六次變遷,分別發生在 1976 年、1981 年、1991 年、2003年、2012 年和 2021 年。

在 1976 年的政策下,申請者隻被要求准備詳細的商業計劃書和一定量的資金,當時還沒有要求具體的資金數額,但是學界普遍認為最少需要 20 萬澳元。自 1981 年以來,商業移民項目開始明確量化年齡和資產數額兩項指標。年齡越大,則所需轉移的資產數額就越高。如果申請者的年齡在 40歲以下,所需資產為 35 萬澳元﹔如果在 58 歲以上,則所需金額在 85 萬澳元。自 1991 年以來,出於對商業移民一些隱患問題的關注,比如洗錢或是登陸之后逃避生意,商業移民項目變得更為規范化,除了考慮年齡和資產,還考量生意品質、營商經驗、英文水平及是否能拿到各州政府擔保等人力資本指標。此外,商業移民的政策根據要求不同被細化為 5 個子類,包括企業主移民、高管移民、投資移民、創建商業移民、臨時商業移民。同時,資產要求也更為明確,依據不同類別,從 20 萬澳元到 75 萬澳元不等。2003 年的商業技術移民項目和 2012 年的商業創新與投資項目已在前文中被提及,除了對於投資門檻及子類別簽証的調整,其最大的變革是在於“兩步走”體系的引入,並且設立績點評分制度來篩選申請人。

澳大利亞聯邦政府設立了商業移民項目的基本政策,但是,各州及各城市依據自身的經濟發展水平,在這一基礎上又設立了不同的具體標准。以受中國商業移民青睞且地區性政策差異最大的卓越商業背景(132A)簽証為例,聯邦政府的選拔最低標准是淨資產達到 150 萬澳元且企業年營業額為 300 萬澳元,通過審核之后申請人會直接獲得永久居留,並需要在 2 年的監管期內完成要求的經濟活動。對於監管期內的要求各地則不盡相同,在悉尼,申請人需要至少轉移 300 萬澳元的資金並且創造最少 5 個就業崗位,墨爾本則要求申請人至少轉移 250 萬澳元的資金,其中至少 200 萬澳元需要用於生意投資。但是對於阿德萊德,其政策門檻則被大幅度降低,同時也提供給申請人更為靈活的選擇,隻要滿足如下四個條件的其中一個即可通過考核期:第一,出口 60 萬 ~120 萬澳元不等的南澳商品﹔第二,創造 4 個工作崗位﹔第三,投資至少 150 萬澳元到一個生意﹔第四,從事房地產開發並投資至少 150 萬澳元。悉尼和墨爾本具有更加繁榮的經濟活力和人力資源,而阿德萊德則通過這種降低門檻的方式提升競爭力,從而吸引更多的投資者。對此,一位在南澳的相關人士作出了如下解釋:

對於政策制定方面,我們一般是遵循聯邦政府的准則,但每個州的情況又可能不太相同。我們不可能像墨爾本或者悉尼那樣去制定比較高的投資標准,對我們來說,我們沒有辦法去進行城市發展的競爭,跟他們比城市規模、經濟發展或者其他方面,沒有可比性。墨爾本和悉尼都是經濟金融中心,我們能做的也隻有從條件和標准上去適度降低,從而在移民標准上產生競爭力。打個比方,他們可能是 200 萬澳元的最低額度,那我們可能隻能給予 70 萬澳元的最低額度。(訪談編號 A25)

2021 年 7 月,澳洲政府進一步升級了商業移民政策。商業移民的配額提升了一倍,從之前的7260 人上升到了 13500 人,足見澳洲政府對於商業移民的重視。同時,新的政策更加注重商業移民的英語、教育水平以及是否從事高科技行業。可見,商業移民政策的制定和演變需與時代背景、政治變化、地方經濟發展相結合,而政策本身對商業移民及其經濟行為又會產生深刻的影響。

四、宏觀因素下商業移民的轉變

(一)商業移民特征的轉變

2003 年登陸澳大利亞的大陸商業移民在自身特征和資源上存在明顯的組內差異﹔在 2003—2012年通過商業技術移民項目進入澳大利亞的“老”商業移民(一般又被稱為 163 移民)與在 2012 年之后通過商業創新與投資項目進入澳大利亞的“新”商業移民(一般又被統稱為 188 移民和 132 移民)之間存在顯著差異。相比於早期的“老”商業移民,后期的“新”商業移民往往具有更強的經濟資本、人力資本和社會資本,很多人在國內所處的行業裡已經具備一定的影響力。在澳大利亞,這種差異成為商業移民圈內的共識,這需要從內嵌於宏觀因素的背景中去解釋。一個與商業移民接觸多年的商會會長說:

我和這些商業移民已經打交道很多年了,從最早的 163 到 188 還有 132 簽証。以前的163,說白了也叫商業移民,當時有些人過來還是和學生分租(房屋)的。這些人在國內可能有 500 萬~600 萬人民幣身家,500 萬~600 萬人民幣換成澳元也就 100 萬,你說 100 萬能干成什麼呢,干不了什麼的。在當年來說,也有一些 163 移民,2005 年的時候就有十來個億了,這個數字在當年還是很大的,當然這樣的人非常少。然后那個時候外匯管制又不像現在這麼嚴格,錢出來還是比較容易的,很多人的錢出來了,做各種各樣的投資,被坑了的很多。現在慢慢的人越來越多,外匯管制越來越嚴,但是信息也越來越透明化。現在出來的商業移民,因此都是有一定體量的,因為政策標准的提高,你看不到那些低檔次的,你看不到那些打腫臉充胖子的,這樣的人已經比較少了。來到這邊 100 個可能有 90 來個都是有一定質量的,然后 10 個有 8 個可能確實是做得非常不錯的。(訪談編號 A32)

不僅是經濟資本,新一代民營企業家的人力資本也有所提高,這點同樣在調研訪談中從移民中介等渠道得到了証實:

163 比較簡單,163 當時已經做了十多年了,188 在 2012 年的時候升級了,要求都比其他的要高。我覺得是中國的發展的問題,163 是 2008 年之前的,申請人年齡 30~50 歲之間,基本 40~50 歲,163 的基本上都是為了孩子移民的,那一代人的素質整體要差一些。學歷呀,英語呀,基本上都沒有的。到 188 開始,第一是年齡往下走了,以前留學基本上是高中才來讀的,但是現在基本上是小學就來讀了。父母考慮移民的想法也不一樣,以前孩子靠自己是可以移民的,不一定要辦投資移民,現在孩子靠自己拿到投資移民的概率很小,那我們就建議客戶辦一個投資移民。你如果考慮到孩子在這生活的話,不如自己辦個 188,這樣就沒有孩子這麼大壓力的事情了。普遍要低一點。這些人可能都是 60 后或者 70 后,70后的人整體素質就是比 50后、60后高,很多客人本身都有英語能力,因此跟 163相比較,不是說政策提升了,而是投資移民的整體素質提升了。能明顯感覺到,以前跟 163 的人聊天就很累,他們沒有辦法理解你在說什麼,但是跟 188 客戶聊的時候,他們對於西方的政策呀,接受度比較高。你跟他解釋這些問題的時候,他們都會有所理解。(訪談編號 M25)

以上觀點顯示,移民政策篩選標准和門檻的升級,直接導致了“新”商業移民的質量的提升。但是,移民政策的改變對移民特征的影響不可被孤立地看待,更需要聯動考慮供方市場,其本質是商業移民內嵌於中國高速的經濟發展背景之下。作為移民需求端的澳大利亞,提高和調整篩選機制的基礎需要建立在作為供給端的中國日益增長的經濟體量之上。2008 年以來,中國不斷擴張房地產市場、股票市場和互聯網市場,為在國內的中國企業家及投資者的財富積累擴張提供了基礎和平台。財經作家吳曉波曾引用經濟學家周其仁所提出的“水大魚大”的概念,以此來描繪 2008— 2018 年中國經濟高速發展的 10 年,作為經濟基底的池塘(市場)大了,裡面的魚(私營企業)自然也會變大。

客戶市場發生了轉變,澳大利亞的政策也幾乎同步做出了調整。一個更加明顯的印証來自 2012年新推出的 188C 移民簽証,這一項目需要申請人四年將 500 萬澳元(約 2500 萬元人民幣)投資到澳大利亞。毫無疑問,188C 簽証針對的是日益增長的中國超高淨值人群,他們也是中國近十年經濟發展中最大的紅利獲得者。雖然該簽証最低要求是 500 萬澳元,但是一般情況下申請者所擁有的資本量要遠遠超過這個數字。截至 2020 年 6 月,188C 項目的中國大陸商業移民已經佔到了 84.8%。毫無疑問,該項目幾乎被中國大陸壟斷,他們已經貢獻超過 100 億澳元的直接投資,而后續投資則數倍於直接投資但根本無法准確估量。

中國還處於變遷與發展階段,體現在企業家身上就是非常明顯的代際差異和時代烙印。20 世紀五六十年代出生的私營企業家是改革開放的先行者,他們是早期發展的得利者。但是,2000 年前畢竟是中國經濟發展的起步階段,大部分人在 21 世紀初移民澳大利亞之后,便與祖國失去了經濟聯系,很多人因此沒有趕上 2008 年之后中國的新一輪經濟增長。對於商業移民政策,其改變和提升既是應對澳大利亞本國的需要,也呼應了中國的經濟發展。在 2012 年以前,商業移民項目主要以通過 163簽証為移民渠道的中小型企業家為主,而以大中型企業家為主要目標的 132A 則無人問津。這一狀況在 2012 年之后,因為中國企業家的資產規模的擴張便開始發生改變,越來越多的人符合 132A 的條件並以此作為移民途徑。同時,引入旨在吸引超高淨值人群的 188C。由此可見,商業移民項目根據供方市場的情況,對背景不同的高淨值人群都進行了較為全面的覆蓋,也為他們制定了不同的要求,以期最大限度地發揮其經濟潛能。中國商業移民特征的轉變根源是來自中國經濟發展所帶來的新一輪財富增長,而澳大利亞移民政策在通過提升和改變來滿足自身需求和呼應供方市場的同時,間接塑造了“新”“老”商業移民的組間差異。

(二)商業移民機會結構的動態演變

商業移民的機會結構在時間維度上也有一個明顯的動態轉變。早期商業移民的生意以基於在澳大利亞的小規模餐飲業或零售業為主,比如飯館、超市、咖啡館、商店等,他們與祖(籍)國沒有太直接的經濟聯系﹔而“新”商業移民更傾向於從事進出口行業,比如從事紅酒行業的比例相比於“老”商業移民有所攀升,而“老”商業移民在拿到 PR 之后,也會選擇轉行從事進出口行業。這一方面來源於國內不斷擴大的需求市場。近年來的經濟發展不隻催生了高淨值人群,更產生了具有強大消費力的中上等收入階層。

根據麥肯錫的財富報告,年收入在 11 萬到 22.9 萬元人民幣的中上產家庭,在 2002 年大概佔全國人口總戶數的 2%(330 萬戶),但是在 2012 年則增長到了 14%(3000 萬戶)﹔他們預測這一比例在 2022 年將達到 54%(1.93 億戶)。因為經濟發展而導致的中上產家庭的激增,澳大利亞商品開始在中國擁有巨大的消費市場。在澳大利亞生活多年的一位從事商業咨詢的商人對此感受非常明顯:

他們說,因為你吃到的是三級果子(橙子),一級果與二級果都已經出口到中國去了。一級果是最好的,它根據糖分、水分、酸比度等來劃分。以前都是中國最好的輸出了,現在變成中國享用最好的,因為中國的興起,中國人吃得起……這是一個很大的改變,所以整個澳大利亞的農副產品包括紅酒都到了中國。(訪談編號 A21)

紅葡萄酒具有可儲存性、保值性以及在貨運途中較為便利等特點,近年來被商業移民作為低風險出口到中國的首要選擇。而中國市場對於紅酒,特別是進口紅酒的接納程度高,這也是他們做此選擇的保障之一。數據顯示,在中國 1.12 億的中高收入群體中,大概有 5200 萬人每年至少喝兩次紅酒。截至 2019 年,中國是澳大利亞紅酒出口的最大貿易伙伴。2019 年澳大利亞紅酒總出口額達29.1億澳元,其中,出口到中國的紅酒達 12.8億澳元,佔出口總額的 44%,是出口額位居第二的美國 4.3億澳元的 3 倍。在中國市場,這一出口額度也讓澳大利亞超過法國,成為中國最大的紅酒來源地。

除了中國的發展在澳大利亞紅酒需求端的拉動作用,澳大利亞移民政策對於營業額標准的提升、開展生意的時間限制以及勞動力成本的增加也在不斷擠壓著商業移民在澳大利亞從事餐飲業和零售業的機會空間,從而間接推動其從事進出口產業。以下兩個案例說明從事本地生意的商業移民對成本增加而產生的壓力:

我在這邊的營業額差不多 25 萬、26 萬、27 萬(澳元),但是利潤隻有一兩萬(澳元)。又要開人工資,什麼稅都要上,10% 的營業額稅,養一個人一天都要好幾百(澳元),房租、養老金、稅等,房租的話一個月要 1500~1600 澳元的樣子,政府的苛捐雜稅太多了。(訪談編號 A15)

我們是 163(簽証)過來的,當時開的是中餐館,當時的營業額大概是一年 23 萬(澳元),要是新政策的話我們都沒有辦法達標。房租是 6 萬(澳元)一年,稅負的話,大概一季是 2000~3000(澳元)。本來還能賺點錢,雇了三個人之后,幾乎就剩不下什麼利潤了。(訪談編號 A19)

以上是從歷時性的角度,來考量政策變遷對商業移民機會結構的影響。當從共時性的角度來考量,把時間維度固定在新政策頒布之后的這幾年,商業移民在不同地區(阿德萊德和墨爾本)又呈現出有顯著差異的機會結構和經濟模式。

阿德萊德地處南澳大利亞州,人口為 129 萬人,在勞動力成本相對較高的情況下,從事本地經濟的利潤空間低,對於商業移民來說完成移民任務的風險大。然而,南澳是澳大利亞最大的葡萄酒生產基地,盛產紅酒,擁有超過 3400 個葡萄種植園及 700 個酒庄。南澳的 18 個紅酒主產區平均每年生產大約 6.1 億升紅酒,貢獻了全澳 50% 的紅酒產量,位居澳大利亞第一。其中,南澳對於優質酒的貢獻則佔到了 80%,包括在中國久富盛名的品牌,比如奔富(Penfolds)和杰卡斯(Jacob’s Creek)等。因此,相比於其他地區,南澳的紅酒從品種、品質和選擇上要更勝一籌。一位在南澳的移民代理說道:“南澳雖然地處偏遠地區,但是因為推廣好、要求低,且有優勢資源紅酒,所以這些年越來越受商業移民的歡迎。”(訪談編號 A20)

大部分南澳酒庄都配有中國員工和翻譯,又進一步免除了商業移民從事此類生意的語言障礙。從南澳投資移民的政策也可以明顯看出其對紅酒產業的扶持和傾斜,相比於其他行業,進出口產業的最低投資標准更低,隻需要 60 萬澳元,這直接導致了大部分阿德萊德的商業移民將紅酒作為他們的主要出口產品。

墨爾本的人口規模遠大於阿德萊德,總人口為 448 萬人。同時,墨爾本地域經濟更加繁榮,從事食品零售業和餐飲業的營業額達標的可能性更大,多種商品包括水果、肉類、羊毛等都和中國有著密切的經濟聯系,這些可以抵消勞動力成本升高和政策提升等帶來的壓力和風險。對於墨爾本的商業移民來說,盡管近年來隨著國內需求市場的發展,紅酒出口可以作為一個選擇,而且的確選擇紅酒行業的移民有所增加,但是其不如阿德萊德擁有明顯的產業優勢和移民政策的支持。維多利亞州紅酒的年產量為 2.23 億升,隻佔全澳總產量的 17%。因此,相比於紅酒出口基本呈現一邊倒趨勢的阿德萊德,墨爾本地區的新商業移民呈現出明顯多樣性,商店、飯館、咖啡館等“老”商業移民從事的主流行業依然存在,進出口行業也不斷發展,個別資本量大的移民也會考慮投資房地產或者制造業等資金或勞動密集型產業。一位南澳的移民官員對於這種行業分布的地方差異性有如下觀察:

如果你是 132 移民,那你全做紅酒出口,我們可能是 100 萬(澳元)的要求﹔如果是50% 紅酒和 50% 其他商品,或者 30% 其他商品加 70% 的紅酒,那我們可能隻要求 60 萬澳元。對於 188A 移民,因為人數太少,所以其實這方面我們沒有特別的關注。188A 移民主要是去墨爾本,如果你去購物中心,你會發現購物中心裡面全都是商業移民的店鋪,我可以說這個比例在 90% 以上。(訪談編號 A25)

兩位在墨爾本和阿德萊德的商業移民代理分別對這種現象做出了具體的解釋:

就比如說 188A 簽証移民,這些客人來到澳大利亞之后,政府其實應該是希望他們創造就業機會的。但是來了之后……阿德萊德應該是很多人都在賣紅酒……墨爾本這邊沒有紅酒可以出口的,所以零售業比較多,開飯店呀,賣東西呀就比較多。因為墨爾本這邊是要求說做出口的話,你的產品必須要是維州的產品,可是維州就沒什麼產品。像維州不是沒有其他的東西,我們的客戶也有說想要做紅酒的,但是優勢不大。因為你維州的酒出口到中國並不只是和澳大利亞的酒競爭,你還需要跟其他地方的人去競爭,除非你國內剛好是有銷路的,要不然都是賠錢的。(訪談編號 M25)

南澳(132A)很簡單,99% 的人都選擇出口,買店願意花多少錢都行,但是你得雇四個員工,那你就得買個大一點的店,營業額每年至少要做到 80 萬澳元以上,要不然你就雇不起四個員工,這在阿德萊德是很有挑戰性的。墨爾本不同,更吸引人的點在於其人流量,適合開店做生意,所以 188A 愛往那裡跑。(訪談編號 A27)

從歷時性的角度來說,中國大陸近十幾年內的經濟發展所催生的龐大消費市場,澳大利亞勞動力成本的提升與商業移民政策的互動性變化,讓商業移民的產業結構發生了從本地商業到跨國貿易的動態轉移。商業移民政策從 BSP 到 BIIP 的升級,又有機地分化出了“老”商業移民和“新”商業移民兩個在機會結構上有明顯差異的群體,前者以本地的零售餐飲業為主,后者則以紅酒為主體的進出口貿易產業為主。從共時性的角度來看,墨爾本和阿德萊德經濟產業結構的差異衍生出傾斜度不同的移民政策,兩者又共同為內嵌其中的商業移民構建了不同的機會經濟結構,前者作為傳統的商業移民聚集地且經濟活力和人口規模更大、流量更強,商業移民可以選擇的產業類型更為多樣化,而后者是政策更為友好的新興移民城市,人口規模和人口流量相對較小,產業以紅酒為主的單一結構,這裡的商業移民便以紅酒出口產業為主。這些案例表明,宏觀政策和經濟背景可以從時間空間不同的維度上動態地塑造所處其中的移民企業家的機會結構和產業選擇。

(三)宏觀政治經濟因素的不確定性影響

主要從事進出口貿易的商業移民,其經濟行為不僅需要內嵌於澳大利亞和中國的經濟制度體系當中,也會受到不確定的中澳關系和國際形勢的影響,而這一因素可以被看作外生的擾動性變量,增加商業移民經濟模式的不確定性。

2015 年 12 月 20 日開始實行的中澳自貿協定(ChAFTA)對從事進出口貿易的商業移民來說,無疑起到了進一步的刺激與促進作用。該協議分階段對一系列進出口產品減稅,以紅酒為例,在協定執行之前瓶裝酒的進口關稅為 14%,而罐裝酒的進口關稅為 20%﹔到 2018年,瓶裝酒已被降到 2.8%,罐裝酒則為 4%。所有的進口關稅則在 2019 年 1 月被徹底清零。因此,關稅的減免不僅在很大程度上降低了從事紅酒貿易的商業移民的運營成本,也幫助澳大利亞紅酒在中國市場獲得更大的價格優勢,從而吸引著更多剛剛登陸澳大利亞的商業移民選擇紅酒出口產業。

這一政策對中澳紅酒貿易產生了明顯的促進作用。從 2015 年到 2019 年,澳大利亞葡萄酒所佔中國市場份額提高了 9.7%。在截至 2019 年 12 月關稅完全豁免的這 12 個月裡,澳大利亞葡萄酒出口總額增長了 3%,達到 29.1 億澳元。其中,澳大利亞紅酒對中國(包括香港和澳門)的出口額增長了12%,達 12.8 億澳元。圖 4 直觀地比較 2010—2019 年澳大利亞與其他主要競爭對手在中國進口紅酒市場份額的變化,澳大利亞在 2015 年之后有一個非常明顯的拐點,並在 2019 年成為中國的第一大紅酒進口來源國。

然而,距關稅豁免不到一年,2020 年 8 月 18 日,中國商務部發布公告,決定對煤炭、大麥、銅礦石及其精礦、糖、木材、葡萄酒、龍蝦 7 類產品實行反傾銷調查。11 月 27 日,澳大利亞紅酒被初步裁定存在傾銷的情況,中國政府開始採取措施,決定對兩升容器以下的葡萄酒收取 107.1%~212.1%不等的保証金。根據不同的公司類別,保証金分別為 107.1%、160.2%、169.3% 和 212.1%。

根據運算公式,具體舉例來說,對於 1000 萬澳元貨值的紅酒,以前隻要准備 1130 萬澳元左右的現金就可以。但現在,對於這一價值的貨物,主流企業至少需要准備 2814.78 萬澳元,大部分企業要准備 3396.73 萬澳元。在終裁之后,如若傾銷情況依然存在,則部分保証金將被轉化為傾銷稅。這一措施極大地增加了商業移民從事紅酒貿易的門檻和障礙。毫無疑問,反傾銷調查對尚未把紅酒出口到中國的商業移民產生了巨大的風險,而對那些貨品已經進入中國的反而是一個好的機遇,一位從事紅酒出口的商業移民解釋道:

對我們來說,本來訂單都已經簽好了,結果因為突然加稅,成本漲了,國內的經銷商都不要紅酒了,現在貨都屯下來了,非常發愁。但是我有朋友貨物已經進到國內清關了,他運氣就好了,甚至沒什麼競爭對手了。(訪談編號 A9)

中國對於澳大利亞紅酒的反傾銷調查確實是基於法理依據並且落實了確鑿的証據。在過去幾年裡,中國從澳大利亞進口葡萄酒的數量增長了 113%,但是進口價格則下降 13.4%,所佔中國市場份額則提高了 9.7%。中國酒業協會因此認為,澳大利亞葡萄酒的傾銷幅度高達 202.7%,符合反傾銷的適用條例。2021 年 3 月 26 日,中國政府正式通過了對葡萄酒征收傾銷稅的決議。

很多移民中介和商業移民都開始想方設法希望能找到應對的方式。有的希望把紅酒先出口到新加坡、馬來西亞、越南,然后從那裡中轉,再轉銷進入中國,從而避免高額的保証金。有的中介則已經開始尋求替代方案,比如阿德萊德的移民中介就開始聯合房地產中介,希望能給商業移民開辟出更多的通路。可以預見,如果目前中澳關系難以緩和,本來在商業移民領域已經趨於成熟並且蓬勃發展的紅酒貿易將慢慢走向下坡路。

五、結語

本文以澳大利亞的中國商業移民為切入點,探究宏觀因素如何影響微觀個體的人口與社會經濟特征及經濟行為。本文的理論假定基礎是基於商業移民作為理性的“社會行動者”(social actor),其經濟行為既內嵌於所處的社會結構與體系當中,也受到宏觀政治經濟制度因素的制約。中國和澳大利亞的制度因素和經濟背景對於商業移民的影響在不同歷史階段其作用並非等效。中國近 20 年來的經濟發展對於商業移民特征的轉變起著主導作用,而澳大利亞移民政策則在呼應改變的同時,間接地促成了商業移民內部的組內差異。對於商業機會結構的轉變,中國國內經濟發展帶動的需求市場起到了良好促進作用,但是澳大利亞的經濟發展格局和相關的移民政策制度作用則更為關鍵。不僅是宏觀因素對個體的影響作用,祖(籍)國(中國)與住在國(澳大利亞)的社會政治體制和經濟發展模式也互動關聯。澳大利亞商業移民政策既需要適應所處各州各城市的具體經濟結構,也需要充分考慮中國這一最大貿易伙伴的市場與經濟發展變化。

目前,中國高速發展的新型城市化、快速老齡化、持續人口低增長、城鄉人口流動遷移轉型、環境變化、產業結構升級及經濟內外雙循環發展模式的構建,勢必帶動中國對澳大利亞資源、農礦產品與服務的消費需求結構與空間分布的變化。2020 年以來,中澳經濟貿易關系急劇滑坡,澳大利亞如何重振經濟,一系列政策的調整變化正在作為外生擾動因素增加商業移民從事進出口貿易的復雜性與不確定性。這類問題有待中澳學者將來深入研究。

(摘自:石超、譚燕:《宏觀背景因素對海外移民企業家創業的影響——以澳大利亞的中國商業移民為例》,《華僑華人歷史研究》2022年第1期。注釋從略,如有需要請參見原文。)