意大利米蘭的新希爾美食城,是一個“卡薩布蘭卡”式的大飯店。筆者曾在意大利華人聚居的前三大城市(那不勒斯、羅馬、米蘭)進行過一年九個多月的海外民族志調研。對比那不勒斯和羅馬華人形成的族裔聚居區(ethnic enclave),米蘭華人街的秩序感、安全感以及與主流社會的融入度,令人印象深刻。當時,筆者以媒體記者身份得以自然地進入“田野”,通過“工作生成”方式,參與了當年度米蘭僑界的新春團拜會、商會成立周年慶和換屆選舉等許多重大盛事﹔一起慶祝了中意兩國新年,主持了“第二屆意大利華人春節晚會”。筆者發現,米蘭華人日常生活中幾乎所有的“大事情”都在新希爾美食城舉行。一到晚間,美食城霓虹閃爍,燈火燦爛,喜慶熱鬧中衣香鬢影交織,舞台上或者絲竹歌舞,或者會議講席,而能夠進入新希爾的,才是有名有姓出現在新聞報道中的華僑領袖。作為僑領,他們是事業有成的商人、僑社公共事務的發起者和組織者,具有豐厚經濟資本的商會成員和坐進新希爾的“精英”。

一、研究緣起

源於法文“Elite”的“精英”一詞,原指“年收獲中的最佳部分”——用來釀造上等酒的葡萄,后來開始指代“特別優秀的人物”、經過選擇而及格者。19 世紀末20 世紀初,“精英”一詞開始廣泛見於歐洲大陸的社會和政治著作中。從經典精英理論到現代精英再到當代精英理論,對於“精英”是什麼,幾乎都沒有疑義。比如,三位經典精英理論作家中的維爾弗雷多·帕累托(Vilfredo Pareto)認為,“精英”特指形形色色人類活動中的佼佼者﹔米歇爾斯(Robert Michels)認為,“精英”是某個特定社會階層的成員佔據社會中重要機構的領導地位,他們在社會/ 經濟和教育等條件上都高於其他人的上層分子,他們的高等地位將傳給子女或本階層中其他人的子女…… 與在意華人精英群體最直接相關的,是他們隸屬的組織。以莫斯卡(Gaetano Mosca)為首的“意大利非民主理論學派”在他們的旗幟上寫道:任何政治實體都必然是由貴族或有組織的少數人統治著。有組織的少數人控制著無組織的多數人。古今中外,任何階層莫不如是。

作為一個成熟的族裔聚居區,米蘭當地有16 家華人商會。其中,米蘭華僑華人工商會(以下簡稱“工商會”)歷史悠久。1946 年9 月24 日成立於米蘭保羅·薩比路(via Paolo Sarpi)19 號的“北部米蘭商會”是“工商會”的前身,也是意大利首個華人社團組織。1985 年,中國駐米蘭總領事館正式設立后,首任總領事陳寶順非常重視僑團工作,在他領導下,1986 年春,換屆選舉時更名為“米蘭華僑華人工商會”,遂成為中華人民共和國駐米蘭總領事館聯系當地僑民的中介機構,因其在當地僑界的獨特地位,被公認為“商會之會”。

而將這一根根“傘骨”聚合在一起的是米蘭華人街(位於via Paolo Sarpi,相當於中國城)。作為意大利“最大、最古老的族裔聚居區之一,它的出現可以追溯到20 世紀二三十年代,是歐洲第一個中國人定居點”。其社會結構成熟度比較高,歷史悠久,是一個理想的考察構型(configuration),並且位於市中心位置,其古老的歷史和現代的經濟發展是意大利華人社區的一個典范,與主流社會的融合度與方式、居民的安全系數和生活環境也迥異於其他地方的同類華人社區。因此,筆者將之作為考察對象。

二、方法與問題

一些質性研究者傾向於避免通過建立某種“人工的”研究環境來獲取資料,諸如訪談、實驗、焦點小組或者調查問卷。他們認為,既然有那麼多的自發資料(研究者沒有涉入),為什麼不研究它們並以此進入人們日常的所作所為當中。這是筆者選擇人類學的海外民族志方法的初衷。關於研究對象的選擇,筆者因為工作關系,在米蘭、羅馬、那不勒斯等地接觸到很多商界華人精英,隱約感到他們成功的背后有著某種相似的路徑﹔遵循民族志調查方法,通過個案訪談、參與式觀察和檔案查閱等反復參照、佐証,更確認了筆者的最初認知﹔最終,將著眼點落在米蘭華僑華人工商會歷任會長身上,將12份關於他們的“媒介深度報道”作為分析文本(見表1)。由表1 可見,目前絕大多數仍舊活躍在米蘭僑界的僑領,其人生底色是出生成長於中國文化的。在他們中間,第一代佔比91.7%,唯一的第二代SZX在幼年時前往意大利,其他都在青少年或中年時期離開中國,他們出國時平均年齡為26.5歲,個人價值觀已經形成,他們的行動選擇隻能是基於其生長地方的文化慣習。按僑領們的籍貫來看,青田和文成各佔比33%、瑞安25%、溫州9%,文成和瑞安都是溫州(作為地級市而言)下屬的縣,米蘭很多浙南移民來自這兩地,來自溫州市(作為地級市政府所在的地方而言)市區的人反而很少。

這些來自不同年代、不同作者撰寫的客觀性較強的新聞報道,時代跨度最長,記錄了自1927 年到1990 年出國的中國移民,從一無所有到成為精英的奮斗歷程,輔之以當地收集的“故紙堆”,深描出意大利華人在異域進行的場域拓展和上向流動(upward mobility)軌跡。當然,因為篇幅所限,本文的關注點同時也成為局限性,行文所至,隻能對第一代,即出生和成長於中國的移民予以關照,未能將研究視野擴展到在意大利出生和成長起來的第二代和第三代,以審視他們在意大利社會和中式家庭的雜糅環境中,是否在社會資本獲取和社會地位上向流動的過程中,表現出不一樣的選擇。這是本研究的一個遺憾,也將成為未來研究的一個方向。

來自田野的親身見聞,讓筆者不禁思考,如果說新希爾作為海外華社階層劃分的一個天然邊界,成為當地華人社會地位躍升的一個“鏡像”,那麼,究竟什麼樣的主體才能進入這個“成功”的隱喻空間,成為精英?為了這張“門票”或者說“飯票”,普通移民獲得精英資格的先決條件是什麼?從何做起?其標准和條件是什麼?成為精英的內在驅動力是什麼?在精英身份的光環下,作為權力的支配者,他們如何對社會施加影響力?因此,本文將把研究目光聚焦在一個小型族裔聚居區,觀察他們從社會底層向上移動的軌跡,探究到底是哪些人的地位在上升以及如何使自己的地位上升,從而勾畫出與祖籍國“學而優則仕”迥然不同的一幅“商而優則仕”的場域拓展和上向流動圖景。

三、闡釋框架:精英場域的詩學和政治學

法國社會學家皮埃爾·布爾迪厄(Pierre Bourdieu)的一系列著作《教育、社會和文化的再生產》《學術人》《國家精英》等在“文化研究”學派的構成主義范式基礎上,引入了相互建構范式。《國家精英》闡釋了結構主義和建構主義兩種范式既必要又不可分離的關系﹔行動的真正原因並不在於制度和行動者這兩個“社會事態”(states of the social)的單一方面,而在於其關系中,即“在物中客觀化的歷史”與“在身體中具形化的歷史”之間持續互動的彼此作用。正是從場域與慣習(field and habitus)、位置與性情傾向(position and disposition)、經濟資本與象征資本之間持續和多層的辯証關系中,實踐得以浮現出來,並進一步再創造那個塑造實踐的世界。

場的邏輯是一種從關系角度進行思考的技術,從場的角度思考就是從關系的角度思考。具體探查移民世界的每一階段,才能清楚描摹它們的具體建構過程,止於何處,究竟是誰進入或者沒有進入被建構的世界,以及是否產生一定的場域等。資本對場產生作用,是促使場得以改變的原動力,其作用方式是通過生產權力來控制場,具體方式是控制生產或再生產物質化、具體化的工具,通過這種方式塑造場的結構﹔資本還生產權力來控制界定場的普通功能的規律性和規則,因此也就控制了場中利潤的分配。

盡管“場”在布爾迪厄理論中是最重要的,是研究活動的中心,但這並不意味著個體只是假象,也不否定個體的存在,相反,他們作為行動者而不是生物個體、演員或主體而存在﹔作為場內活躍的、行動著的事物被社會化、歷時性地建構,這種建構通過行動者對場內有效的、能產生一定效應的必然特性的佔有而完成。從關系的角度出發,就是為了避免以結構主義的方式思考身體在場域裡的作用。“在場”(locatedness)最初的含義是指身體在場,並意味著可以對在場的人或事產生影響。

伊格爾頓(Terry Eagleton)說,“‘身體’一詞帶給思想的首批意象之一就是一具尸體,這是笛卡爾主義傳統所造成的破壞的一部分。”當前,關於“身體”的論爭,認識到“不能僅僅將身體視為一個被媒介型塑、操縱的客體,應該把身體納入交流者的主體性范疇中加以考量,以體現身體在傳播中的能動性、生產性”。也就是說,找到伊格爾頓口誅筆伐的“尸體”在生活場域裡作為“交流者的身體”與社會政治、經濟、文化等諸領域的真實互動,同時揚棄文化研究對於“尸體”論的價值認知,即將權力關系納入身體領域,而不否定身體的能動性,拋棄身體被看作是外在社會力量塑造的對象。

本文用建構主義范式中的“身體”理論來關照移民社會中的華人精英,對他們的研究不純粹局限於“文化—權力聯系”(cultural-power link)的抽象理論陳述,而是投放並貫徹在一個詳盡的建構對象的方案中,即將其在傳播中的人類行為(human behavior/action)視作“文化研究”學派中的“大眾文化”本身,與文化表征(representation)理論中的詩學和政治學兩種分析路徑相接合,對“在場”的實際意義和象征意義分別進行辨析。詩學(符號學)的分析路徑,主要是從語言學層面揭示場域中的權力運作方式和表現,主要從“‘誰’在場——主體研究、在什麼‘場’——空間研究、如何‘在’場——方式研究”等維度“閱讀”和闡釋。福柯開辟的政治學分析路徑,更奠基於歷史,更關注各種歷史的特殊性。他跟布爾迪厄相似的地方是“各種權力關系,而不是意義關系”,主要負責揭示型塑每一種特殊資本的具體“權力”形式,以及考察場域中的網絡、位置、構型,及其體現出來的社會文化主體性(指具體社會環境中的人們依據自己的生活和實踐,就會逐漸形成一套價值觀念、生活習慣和方式等)。純粹獨立的社會經濟發展和文化活動是不存在的,因為這些活動都是人的行為,而人的行為一定是社會性的,受其習得的文化觀念(即“習性”)影響。習性是布氏理論視域下聯接“場”和“資本”概念的一種理論機制,它“推動了”被賦予了資本的某種框架的特定的行動者,使得他們採取了這樣那樣的策略,如顛覆或保護的策略、中立的策略、從游戲中退出的策略。

四、在場的詩學:場域拓展的三重空間

米蘭僑社精英絕大多數是來自浙南的農民,他們在個體、社會與國家三個層面的互動,是在“溫州模式”影響下的社會文化主體性(習性)所主導的,他們的異域實踐建構了一個“當老板、進僑界、做慈善”的金字塔式網絡構型(社會),並鋪就了在此構型中形成的場域拓展和上向流動路徑。

(一)當老板的經濟場

據意大利官方數據,浙江人在意大利經營的66,050 家企業,僅2015 一年就為意大利創造了約60億歐元的產值。如果沒有他們,意大利的經濟增長率將被減去30%。這些在改革開放初期遷徙至意大利的新移民,其在經濟方面上向流動的基本路徑是:“打黑工、當雇工和雇雇工(即當老板)”。這也是每一個新移民的人生主旋律,畢竟出國之初,人們懷著改善經濟狀況的上向流動願望遷移到了一個他者世界。

由於文化水平、勞動技能、語言能力的多重限制,改革開放后出國的新移民,一般在“三把刀”(菜刀、剪刀、剃頭刀)行業開始自己的異國打拼生涯,以后慢慢在具體領域的上下游產業鏈延展,比如,從開餐館轉而開設為餐飲行業提供餐具、桌椅等服務的大型超市,提供桌布、餐具清洗服務的洗滌公司,為餐館供應食材的農場﹔另有一些人徹底轉往國際貿易領域,在中意兩國市場尋找商機。當然,海外移民的經濟活動也會隨著國際交通和通訊技術的升級換代、移民社會的人口規模、社會成熟度的發展而發展。

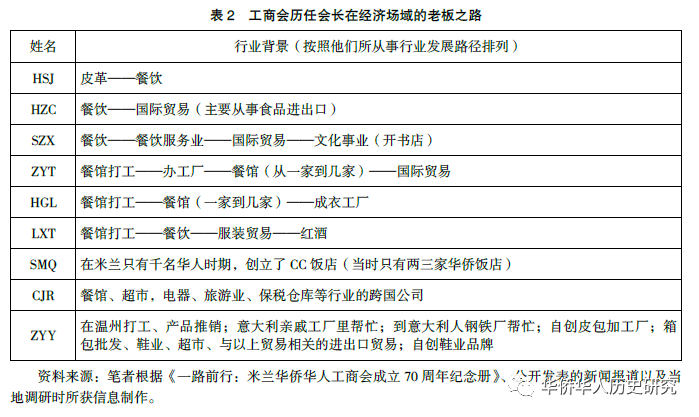

縱觀工商會歷任會長(副會長)的家庭出身、教育背景以及在意經濟發展階段,大概可以看到旅意華人在當老板這重空間的發展路徑。貧農家庭出身的工商會首任會長HXZ,僅念過28 天私塾,這樣的文化水平,決定了他的人生選擇有限,從賣散(主要經營領帶、打火機等)到皮業作坊,再到皮包批發商,他逐漸取得了成功﹔出生於農民家庭的ZB,移居意大利后,從幫廚開始,再經營連鎖餐飲,從城市裡的散工一步步干到小點心店店主,再到連鎖餐廳老板,完成了自己人生的經濟場域進階﹔完成了中學學業、當過小學老師的CSF,則經歷了打工做皮革,開服裝加工廠,又轉行做餐飲,進而進行國際貿易、回國投資,從此開啟了自己的中意兩棲發展路徑。其余會長也大體上經歷了同樣的發展道路(見表2)。

洎至完成經濟資本積累,並使其以產權這種制度化的形式固化下來,一個白手起家的異國移民就將進入積累象征資本的場域拓展和上向流動之路——涉足僑界。

(二)進商會的政治場

“僑領要過‘三陪(賠)’關:賠功夫、陪喝酒、賠資金”,這是米蘭僑界很多老僑領的自嘲之語。涉足僑界、進入商會、兼職僑領,表面上看不是一樁合算的買賣,尤其是對於這些商人而言,把私人產業交給家人打理,自己投身商會還要繳付相當於會費的不菲資金。這份志願者性質的工作,需要時間和精力的消耗,並直接或間接地花費了經濟資本,它並不是有利可圖的。那麼,為什麼現實好像一個“愉悅的悖論”,大家還要樂此不疲地做僑團工作呢?

資本的形式也以社會聲譽、頭銜等符號的面貌出現,並約定俗成用一種制度化形式來表達——社會資本,用來指稱一種實際、潛在的資源整合體,它對大家都熟悉和公認並已經制度化了的網絡進行持久性的佔有。這是完成了經濟資本原始積累的老板們,追求的下一段人生“在場”。文化資本對於他們本身來說已經是不可能之事,當年小學或初中未畢業就負笈海外,待到事業有成,已是人到中年,所以獲取社會資本成為其商旅生涯裡唯一的上升通道。於是,不再需要“白天當老板、晚上睡地板”的他們,在經過從無產階級到資本家的發展階段后,有錢的出錢,有力的出力,著手建構一種社會關系網絡——商會。

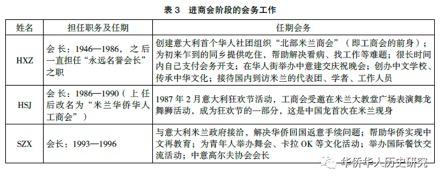

商會“作為一種體制化關系的網絡”,是“同某個團體的會員制相聯系的,它從集體性擁有資本的角度為每個會員提供支持,提供為他們贏得聲望的‘憑証’,而對於聲望可以有各種各樣的理解”。以地緣、業緣關系構建的商會以共享的名字、文化、語言、規則將原子化的個人勾連起來,並在群體中得以體制化、組織化地為僑民們的異國生意提供法律、經濟支持,這些逐漸成為華人個體在異國生存難以離開的一整套類體制性的保障機構,在這種情況下,(社會)資本在交換中被確定、維持和鞏固下來。中國駐米蘭總領事館1985年在當地開館后,“民間儀式與國家在場”最終在異國他鄉完成了遙遠的接合,通過在領事館登記、注冊和備案,使得以商會形式存在的社會資本制度化、官方化、體制化,一躍成為當地華人公共生活中極其重要的資源和社會關系網絡,如此,它得以持續地注入經濟和文化資本,交換就像在經濟活動中一樣,成為一種投資策略的產物,雖非自然生成,但因可以穩固關系使其成為可靠的資源,便象征性地將偶然性、歷史性的關系(如鄰居、同事甚至是親戚關系等)建構為主觀上願意長期維持其存在、在體制上得到保障的持久性穩定關系。工商會歷任會長在任期內的日常事務就展示出了生產一種社團凝聚力的共性(見表3)。

(三)做慈善的社會場

經過以上兩個階段,普通個體就同時獲取了經濟資本和社會資本,但金字塔式的多維立體空間還有可資拓展和上向流動的空間。場是為關系分析提供一個框架,主要涉及對地位的分析,是對行動者佔據地位的多維空間的闡述。一個特殊行動者的地位是這個人的慣習及其在地位場中的位置之間相互作用的結果,而地位的場則是由資本適度形式的分布來界定的。每個場域都具有半自主性,由其明確的行動者(商人、藝術家、政治家)以及自身的歷史積累、行為邏輯、資本形式來表明其特征。在特定的場的內部存在著博弈,存在著為爭取權力來界定一個場的爭奪。

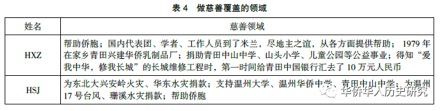

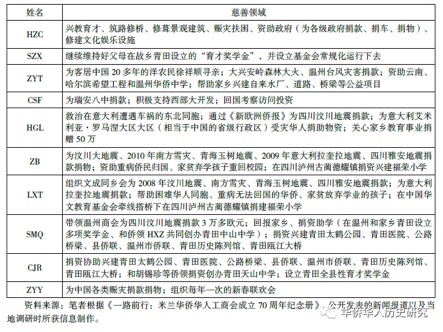

做慈善(見表4)既具有鄉規民約規訓下的回報故裡、提升自身在家鄉的聲望、補足身體不在家鄉之場的存在感,更深層次也許還有這種博弈和爭奪權力的驅動,是一種獲取更高階社會資本的支付貨幣,是權力表現的象征形式,是經濟資本、文化資本和社會資本的交匯點,是標明身體在場進而躍升至虛擬在場的入場券。打破入場限制,進入不同的表演空間,獲取更多的權力資源,是華人精英上向流動的路徑。進僑界可能需要支付會費,支付每次群體活動的花費,但相比較做慈善而言,仍然是比較少的經濟成本。華人精英通過做慈善支付了更高級別場域的“門票”。

五、在場的政治學:上向流動的深層邏輯

在場的政治學表明了對時間和空間的佔有,從而構成蘊含著權力的復雜關系網絡,在現實社會中,既能產生自上而下的壓制和制約,也能相互影響和促進,所以,福柯說,它“不只是作為一種否定性力量壓制我們,它還審查和生產各種事物,它帶來愉悅,形成知識,產生話語。它應被看作一具通過整個社會機體運作的生產網”。其權力機制通過一種手段和規則產生作用,是實現世俗意義上的成功話語的現實路徑,這些話語表示“一組陳述”,這組陳述為談論或表征有關某一歷史時刻的特有話題提供一種語言或方法。涉及對同一歷史場域的相同對象生成一套普遍體制化的、文化的或政治的存在法則。米蘭華人社區的歷史性生成就形象地展示了這一微觀權力網絡。

(一)溫州模式的世代驅動

“我們實際上很難想象不受區域文化影響的族群以及沒有族群的區域。”溫州海外移民兼具中華民族的共性和溫州區域文化的特性,使其成為地緣性極強且具有自身生存發展模式的一個特殊移民群體。費孝通1998 年與李亦園的對談比較形象地概括了中華民族的共性:“中國社會(文化)的活力……我想在世代之間。一個人不覺得自己多麼重要,要緊的是光宗耀祖、傳宗接代,養育出色的孩子。”這樣的思考路徑,恐怕正是萬千中國家庭努力勞動、脫貧致富的價值動力,有點類似於韋伯所概括的新教倫理價值。王春光認為世代之間的價值驅動,是溫州移民尋求自我發展的內驅力,正是如此強勁的內驅力促使他們用一代人的時間,就從一窮二白開上了瑪莎拉蒂、法拉利,成為比當地人物質生活還要優越的富人。

溫州區域文化兼具本土文化、海洋文化和移民文化的特征,造就了實質上的移民文化。徐華炳研究區域文化與溫州移民的系列文章,將溫州區域文化總結為“不認天命,自謀生路,冒險出國﹔愛商重商,精於生意,爭當老板”﹔為了擺脫“七山二水一分田”的惡劣地理環境,“流動著不安、遷徙、遠行、追逐”等海洋文化基因的溫州人,以冒險精神、重商意識和開放意識闖蕩海外。另一方面,溫州模式以“小商品、大市場”為內涵,其典型表現是以家庭、作坊、個體戶民營經濟為主,與蘇南模式、晉江模式和珠三角模式等民營經濟模式形成鮮明對比,它們分別從集體經濟、僑資經濟和外資經濟(“三來一補”的外資為主)獲得經濟發展的啟動資金,其業務品類主要集中於工業生產領域。所以,意大利溫州人在發展初期也都是以單打獨斗的作坊式工業起家,這是他們做出選擇的社會文化大環境,即溫州模式的社會決定因素。

工商會歷任僑領的家庭和教育背景也說明,時至今日的移民主體都是一些漂洋過海、背井離鄉的勞工移民,在毫無歸屬感和適應難度極大的他者國度,每天十多個小時夜以繼日、年復一年地勞作﹔他們寧可少休息,也要多干活,把除了睡覺和吃飯以外的所有時間都花費在積攢第一桶金的勞作中,其原因從中華文化的共性上講與其他區域文化並無二致,無非就是“老吾老、幼吾幼”,這是中國文化的一個傳統,即個人在經歷一段時間的社會闖蕩后,更期待能衣錦還鄉。衣錦還鄉效應不僅惠及自家人,對於經濟普遍更勝一籌的溫州移民來說,他們還常常能“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,通過這種方式光宗耀祖,提升身份地位。

即便身在高福利的意大利社會,華人精英也一刻不敢鬆懈,其內在驅動力就是溫州模式下的世代驅動,中國特有的責任和面子文化是隱含於后的運作機制。長期以來,中國人即使移民海外,也依然生活在知根知底的熟人社會,世代生活在一起,既存在互助互幫的文化,又有競爭,特別是面子競爭,這種競爭可以說是全方位的人生競爭。而溫州模式,隻不過讓這一切更加升級換代、更為突出。

(二)擬家族化的實踐經濟

中國移民大多通過社會關系網絡移民國外,不熟悉主流社會的組織情況,也沒有能力和條件融入主流社會,因此選擇了在移民內部實現組織化的路徑——“擬村落化現象”。這一類型的族裔聚居區(不管是國內還是國外),都是通過連鎖遷移方式而緩慢形成的,其內在機制被認為是傳統網絡的延伸,以幫助遷移者更好地適應遷入地社會。此類社區的繁衍細胞是個體工商戶,是以經營為目的的網絡型流動,具有非常健全的自服務體系,聚居傾向的強化是為了“產業——社區型”成建制地進入某一陌生文化當中,保証群體可以快速地開展經濟活動,在彼此之間形成有效的社會互動體系,盡快建立經濟、政治、生活、文化等全方位立體式的社會生態系統。

該系統中,擬村落化式社團是一種社會性支持組織,它們不同於專業化的行業組織或政黨組織,而是具有多樣的綜合性的社會屬性,是一個村落式的我群社會。移民們將家鄉的村落整建制地搬遷到異域文化中,在此重構老鄉、同事、戰友、同學等關系,由此,一個人無論在打工、經商還是在社會活動中,都可以獲得異國政府所不能提供的諸多支持,解決信息不對稱、誠信支持、情感交流等問題。初入異國他鄉,移民要創業或發展經濟,從意大利銀行那裡根本借不到錢,靠的就是從各種社會關系中籌資,民間融資由此而生。

王春光認為,這是一種“擬家族化”的社會資本生成過程。在意大利,筆者親見了移民這種自發結幫式組織的巨大效能,它的社會關系和社會資本助其成員克服經濟發展中短缺的資金問題、信用問題,起到防范風險、救濟困難、積累資本、合作發展等作用﹔獲取比其他移民群體(除猶太人外)更好的發展位置和能力﹔經過10多年的努力,都會實現打黑工——當雇工——當老板的階層躍升,其中最關鍵的機制就是社會關系和社會資本。從更大范圍來看,中國過去40年的快速發展,也得益於擬家族化的社會關系和社會資本,特別是散居世界各地的華商回鄉、回國投資創業,成為首批外資進入者。僑資的進入帶動了其他外資的進入。有研究者認為,中國之所以成功,其中一個關鍵因素就是中國有規模龐大的華僑華人在發揮獨特的作用。

社會世界是一部積累的歷史,而資本是積累的勞動(以物化的形式或具體化的、肉身化的形式)。除非人們引進資本的所有形式,而不只是思考被經濟理論所承認的那一種形式,否則,是不可能解釋社會世界的結構和作用的,而這就是移民發展自己的資本主義的歷史性發明,是他們自己的實踐經濟,它超越了商業性的交換世界,揭示了社會生活中交換的經濟形式和非經濟形式,因此,僑民與社會之間的互動往復,生產和建構了一種可以為其自身尋獲一切形式資本的、其內在運作機制可以概括為“擬家族化”的實踐經濟。

(三)社會資本的煉金術

社團可以規范行業行為、保護其利益,區分成員社會地位等級、交流族群感情、構建和累積社會資本及開展社會折沖和交往活動,發揮互相協助、捐贈救濟和保護族群政治利益的功能﹔但它更大的作用是通過現代化的自治組織——商會來重組關系大於制度的村社社會關系,並將作為意大利的“經濟人”、中國的“政治人”和溫州的“文化人”所獲得的三棲社會身份通過服務公共事業、慈善捐贈等獲得更多社會資本,從而冶煉提純出純度更高的生命之金。

陳杰、黎相宜關於移民精英通過慈善事業掩蓋社會資本的煉金術,試圖用“饋贈—補償的道義傳統”、“前—后台轉換機制”作為分析框架,揭示隱藏在慈善版圖背后的真實運作機制。以他們對缺席在場——媒介的佔領為例,金字塔頂端的那些僑領們是海內外媒介的常客。工商會歷任會長的媒介報道存在一個普遍的規律,即從商業領域的成功開始,然后成為某地緣或業緣商會的副會長、會長等,開始服務當地僑團和華人社會﹔再然后成為商會會長,開始把慈善事業經營到自己的家鄉甚至中國的其他偏遠落后地區﹔直到最后受到黨和國家領導人接見,成為建黨建國、港澳回歸之類大型國家慶典現場的觀禮嘉賓。當然,這些階段不是畛域分明的,隨著他們佔領空間的不斷拓展以及社會地位的逐級進階,其經濟事業的版圖也會發生跨行業、跨國界、跨領域的巨大變化,但實際操作中經濟資本和社會資本之間發生著相互輝映、彼此提攜的作用。

憑借著被社會資本提升后的聲望,僑領們將自家生意交由妻子兒女經營,他們通過貫穿整個歐洲的“擬村落”式商會網絡在全球游走,發現生意藍海﹔同時,他們也不放棄在中意兩國政治領域的游走,比如,1998 年CSF代表米蘭工商會與米蘭市議會直接對話,就移民、華僑在米蘭面臨的工作、環境、教育、養老等問題展開對話,尋求解決之道﹔2006 年,CSF 為了一個招商引資項目又重返故鄉——浙江永安,打算在當地建設旅游休閑度假基地,包括農業觀光園和一個世界學習中心,讓華僑子女在寒暑假期間來此學習觀光,而之所以能成就這件事,就是多年來作為工商會會員結識的各種社會關系而獲得這一資源﹔1999 年,瑞安八中校慶,以CSF 為首的旅意校友捐款1,000 萬裡拉(歐元之前的意大利貨幣單位)﹔為了積極響應中國西部大開發的號召,他還多次組織僑團骨干回國考察訪問投資。

綜上所述,作為在三種文化環境中輾轉騰挪的生存個體,他們在意大利穩扎穩打,獲得經濟資本后,追求政治上的進階和成功,繼而將之前所獲得的經濟和政治等方面的成功,繼續運用於空間上的場域拓展和垂直維度的上向流動,所謂社會資本的煉金術是也。

六、結論

本研究表明,意大利華人成為精英的發展歷程經過了經濟場、政治場、社會場三個領域、三重空間的場域拓展和社會維度的上向流動,並且這一過程並不是線性發展、階梯式直線上升的,而是一個多線作業、彼此互動助益的立體化、多維度進程。在此期間,依托村落替代物——社團/ 商會(擬村落化)組織,他們將自身與社會資源接洽起來打造了一個重要的社會生活和行動空間,筑起了一道與主流社會的緩沖閥,避免了與意大利主流社會文化上的沖突,豐富了移民的活動空間,為進一步追求經濟上的成功,營造了一個熟悉的我群社會﹔另一方面,商會也成為一個情感避難場,並為他們追求自我實現建構了一個競合場域。

這種歷史性選擇,基於溫州模式的世代價值驅動下,以擬家族化的實踐經濟為基礎建構起來的溫州移民異域生境,這種將其本身所擁有的社會資本冶煉鍛造成精品的“煉金術”,是移民精英基於自身習性和各種資本而創設的中國、意大利、溫州三重場域的雜糅空間,他們在這裡艱苦創業、服務僑社、回報家鄉、捐資助學、興旺家業,是華僑華人社會地位劃分、確立和展現的平台。由於無法融入到主流社會以自我實現,因此佔有社團職位,在很大程度上意味著生活標杆確立、地位參照系的生成以及人生意義的實現。一方面,如果沒有一定的經濟實力和社會名望,就不可能在社團中擔當重要職位,特別是會長一職﹔另一方面,擔當重要職位,反過來會進一步鞏固和提升其社會地位,其作用主要體現在:一是自己的成就得到了肯定並得以公開展示﹔二是在華僑華人的上層圈子裡佔有重要地位﹔三是有機會與祖籍國各級黨政部門領導開展交往,被譽為僑領,有一種光宗耀祖的榮耀感和自豪感﹔四是僑領身份有助於生意上的發展,增強經濟資本和實力。因此,社團是展示社會地位和價值的重要平台,也激勵華僑華人在這個過程中投入相當可觀的金錢和時間。

李智英(Jennifer Lee)教授和周敏教授在研究中發現,1965 年以后抵達美國的亞裔移民篩選機制中有“超高端遴選”(Hyper-Selectivity)現象,即移民族裔群體的平均教育水准(大學本科及以上為標准)同時超過祖籍國、移居國兩國平均水平,這種現象產生的社會效益包括族群在上向流動中的起步優勢,以及一個非常重要的溢出效益,即族裔資本(ethnic capital)的豐富,它指的是“基於族裔性的物質資源、人力資源和社會關系相輔相成的互動過程”,並進一步指出,“華裔和韓裔經濟發展最重要的原因是國際移民的超高端遴選致使整個族群的總體平均人力和物質資源提高,從而有利於移民創業”和組織完整性程度的提高,更加速和提高了社會資本的再生產和增值。但是在歐洲,尤其是在南歐,卻是另一番運作機制。在這些地方,華人移民無論在移出地還是移入地,都沒有家庭和個人維度的文化資本、經濟資本和社會資本可供利用,可謂貧乏之至。因此,隻好因地因勢制宜,發掘出另一種“族裔資源”,並將其運用到極致,呈現出“闔閭團結如一人”的溫州模式驅動下的擬家族化發展機制,從而利用這種多重疊加的另類優勢和資源,去應對所遭遇的困難和障礙,獲得生存發展的空間與進階。

(摘自:華驍:《空間與進階:意大利華人的場域拓展與上向流動》,《華僑華人歷史研究》2021年第4期。注釋從略,如有需要請參見原文。)