走進江門五邑華僑華人博物館,黑白老照片和塑像訴說著昔日五邑先僑背井離鄉在大洋彼岸留下的血淚故事。他們敢為人先、勇闖世界,讓江門五邑的名字名揚海外,鑄就了“中國僑都”的美譽。

血濃於水,桑梓情深。曾經的“中國僑都”是海外400多萬五邑籍游子心底代代相傳的“根”。

長期以來,海外僑胞對祖國和家鄉經濟社會發展作出重大貢獻。海內海外“兩個江門”是江門市建設“中國僑都”,融入國內國際雙循環發展格局的獨特優勢。擁抱世界,著眼未來。如今的“中國僑都”被賦予了全新的使命。

這一使命在市委十三屆十六次全會報告中得以完全體現:“要始終心懷感恩,立足江門、面向全國、放眼世界,最大限度凝聚僑心、僑智、僑力,推動‘中國僑都’賦能升級。”“把江門打造成為新時代華僑經濟文化合作示范區,在聯系服務全球6000多萬華僑華人中體現‘僑都’擔當。”

從面向400萬五邑籍華僑華人到“擁抱”全球6000多萬華僑華人,從廣東一隅的江門走向寬廣遼闊的世界,“僑都賦能”工程任重道遠。

為此,市委全會報告還提出,要建設華僑華人文化交流合作國家平台、華僑華人創新創業國家平台、華僑華人公共法律服務國家平台、全球僑務資訊政策研究和人才培養國家平台。現階段要著力提升“文化交流、經貿合作、維護權益、僑務智庫”四大功能。

“僑都賦能”工程提出的“四大國家平台”和“四大功能”折射出江門立足自身資源優勢,構建聯系服務全球華僑華人“高地”的決心、勇氣和擔當。

報告摘要

充分發揮華僑華人資源優勢,深入推進“僑都賦能”工程,打造國內國際雙循環重要交匯點。

★建設華僑華人文化交流合作國家平台,提升“僑都”中華文化交流傳播功能。

★建設華僑華人創新創業國家平台,提升“僑都”科技創新經貿合作功能。

★建設華僑華人公共法律服務國家平台,提升“僑都”維護華僑華人合法權益功能。

★建設全球僑務資訊政策研究和人才培養國家平台,提升“僑都”僑務智庫功能。

胸懷大局,展現新時代共筑“根魂夢”的江門擔當

“僑”,是江門這座城市的“DNA”。

市民參觀博物館,了解江門華僑文化歷史。

在江門,隨處可見由華僑鄉親捐資興建的道路、橋梁、醫院、學校,以僑命名的廣場、以僑為主題的公園、以僑資為主的企業不勝枚舉。

華僑城古勞水鄉。景區供圖

從2008年開始,我市通過打造世界江門青年大會,以世界江門籍華僑華人青年精英為主體,促進相互溝通、合作共贏。

2019年,江門承辦第三屆世界廣府人懇親大會,來自全球2300多名嘉賓齊聚僑鄉共敘鄉情,共謀發展。

如今,僑資源正逐漸成為推動江門發展的“第一資源”。

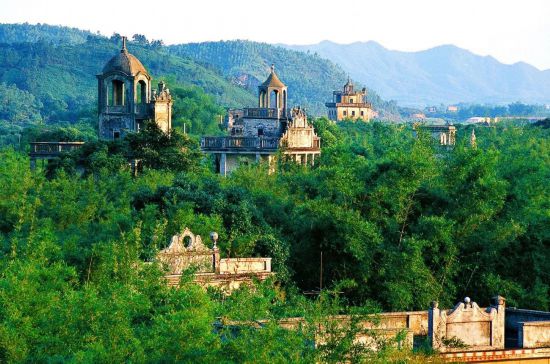

開平碉樓文化旅游區——自力村。何樹炯攝

習近平總書記在“七一”重要講話中強調,必須加強中華兒女大團結,形成海內外全體中華兒女心往一處想、勁往一處使的生動局面,匯聚起實現民族復興的磅礡力量。

總書記的殷切囑托猶在耳畔,新時代下,江門如何在共筑“根魂夢”上體現擔當作為?

8月15日,8月22日,9月10日,剛剛履新江門的市委書記陳岸明就已開展了不下3次僑務工作有關調研。先后前往台山市華僑文化博物館、五邑華僑華人博物館等地,並與中國國際經濟交流中心專家學者開展座談,共謀創造性打響“中國僑都”品牌。

“要抓住華僑華人中的新生代,為華僑青年回祖國學習培訓、創業就業提供充分便利”“要時刻銘記五邑華僑華人對江門經濟社會發展所作的貢獻,始終懷有感恩之心,細化對接和服務政策,全力解決好僑企僑民遇到的困難和問題”……隻言片語,體現的都是陳岸明對“中國僑都”這一品牌寄予的厚望。

馬降龍。李錦健攝

得知江門提出“僑都賦能”工程,中國華僑華人研究所所長、中國華僑歷史學會副會長張春旺評價:“正合時宜。”他表示,江門市僑務資源得天獨厚,可以進一步為華僑華人回國創新創業營造良好環境,承擔好建設華僑華人文化交流合作重要平台的定位和使命,為新時期的僑務工作作出更大的貢獻。

暨南大學華僑華人研究院副院長陳奕平也認為,即便在中國飛速發展的今天,華僑華人的力量也不容忽視,江門在這一時間節點提出“僑都賦能”工程,緊扣新時代國家發展戰略以及橫琴、前海兩個合作區建設,思路清晰准確。“可以說,這是在建設粵港澳大灣區背景下,江門做出的及時部署。”

以文為橋,讓“僑都”江門成為讀懂中國的“窗口”

今年10月11日晚,央視《新聞聯播》播報了一則新聞——廣東江門原創僑批舞劇《僑批·家國》首演,得到了海內外華僑華人的強烈共鳴。

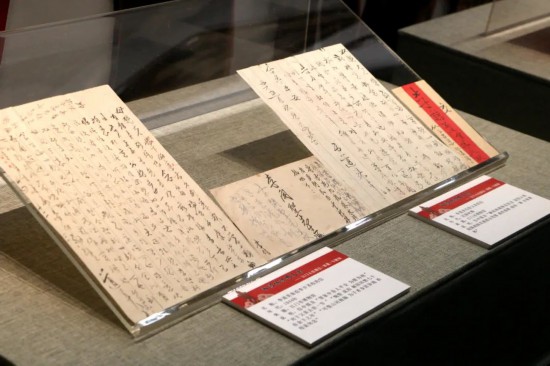

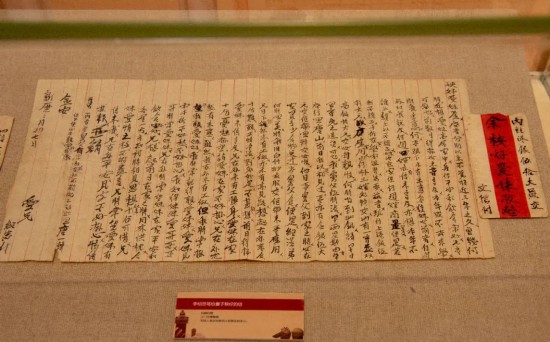

僑批,是“跨越山海的家書”,是世界華僑華人的集體記憶。研究活化僑批文化,對推動弘揚華僑精神、促進海內外文化交流具有重要意義。江門作為“中國僑都”,僑批檔案館藏豐富,是我國僑批保護研究的前沿重鎮。

周華東 攝

陳岸明表示,作為粵港澳大灣區重要節點城市,江門將堅定傳承弘揚僑鄉獨特的文化精神,充分用好五邑僑批(銀信)等獨特的文化名片,講好江門故事、大灣區故事、中國故事,凝聚僑心、匯聚僑智、發揮僑力,為實現第二個百年奮斗目標貢獻力量。

用文化來凝聚共識,能形成最深沉、最持久、最觸動人心的向心力和認同感。“推動‘中國僑都’賦能升級”,市委全會報告把“文化交流”擺在了現階段著力提升的“四大功能”首位,“華僑華人文化交流合作國家平台”同樣位居江門要建設的“四大國家平台”之首。

從《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確支持江門建設華僑華人文化交流合作重要平台,到市委全會“建設華僑華人文化交流合作國家平台”的提出,這無疑是江門面向全國、放眼世界的全新升級,體現了雙循環新發展格局下的“僑都”擔當。

五邑大學廣東僑鄉文化研究院院長劉進表示,“僑都”江門面向的是全球華僑華人,要以建設華僑華人文化交流合作國家平台為抓手,夯實“僑都”內涵,樹立文化自信,打造出具有全國和全球影響力的僑文化品牌。

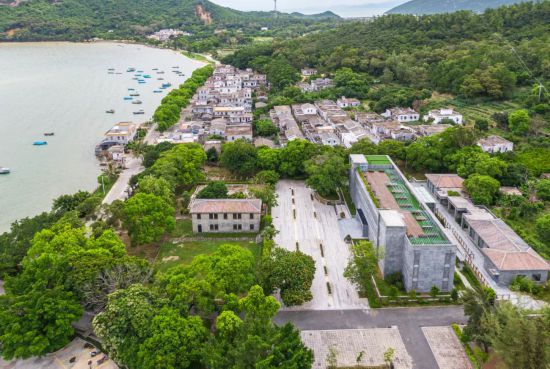

海上絲綢之路博物館。彭偉宗攝

如何建好這一國家平台?

市委全會報告明確了“全力創建國家級僑鄉文化(江門)生態保護實驗區”“辦好第二屆華僑華人粵港澳大灣區大會”“打響世界江門青年大會、‘少年中國說’等特色活動品牌”“精心謀劃梁啟超先生誕辰150周年紀念活動”“全域推進美麗僑村建設”等工作抓手。

這其中,五邑華僑華人博物館作為江門“僑名片”,市委全會報告對其“提檔升級”提出了更高要求:升級為面向全國、放眼世界的“僑都”華僑華人博物館。

五邑華僑廣場。李振江攝

“新展館將成為江門建設華僑華人文化交流合作國家平台的重要助力,廣泛團結海內外華僑華人,發揮凝聚僑心僑力僑智的作用。”五邑華僑華人博物館館長黃志強說。

11月5日,在第22個中國記者節即將來臨之際,江門還設立了“中國僑都國際傳播精品獎”。此舉正是對市委全會提出“全面提升‘僑都’中華文化傳播能力”的貫徹落實,聚焦全球新聞媒體機構和從業人員目光,“讓世界更好讀懂中國、了解廣東、認識江門”。

匯江成海,打造國內國際雙循環重要交匯點

作為僑資源助力江門經濟發展的重要平台,中國(江門)“僑夢苑”華僑華人創業創新產業聚集區自2015年12月成立以來,已引進艾默生、安波福、康寧等3家世界500強企業,以及德昌電機、御澳食品、江盛重工、富麗電子、巴斯夫等有影響的項目,引進博士(后)80人,碩士360人,高層次人才591人。

△唐達 攝

多年來,依托底蘊深厚的僑資源,來江門創業創新的華僑華人數不勝數。盡管江門近年來不斷深化商事制度改革,提升行政服務效能,但相對於粵港澳大灣區其他城市和國內其他著名僑鄉,江門在營商環境和有針對性的招引僑資僑智政策方面並沒有明顯優勢。

為此,市委全會報告提出,深入開展便利華僑華人投資制度專項改革試點,吸引華僑華人創新創業投資興業。

“改革試點”意味著大刀闊斧的決心,也意味著在大灣區中心城市“虹吸”效應不容忽視的當下,對江門打造優質營商環境、吸引優質僑資項目提出了更高的要求。

周華東攝

“與周邊城市相比,江門優勢並不明顯,所以我們一方面應當積極對接支持服務橫琴、前海兩個合作區建設,利用相對靈活的國家級政策,打造適合華僑華人且擁有自身特色的營商環境﹔另一方面也應加強對僑團、海外社團的接觸,做好制度法規方面的對接,提升服務效能。”五邑大學經濟管理學院副院長李響說。

除了暖心便利的制度,維護華僑華人合法權益也是為僑服務的重點之一。據介紹,目前我市已創設了全省首個“檢僑聯絡站”,並出台了保障僑益僑資工作意見。11月8日,陳岸明帶隊到市中院、市檢察院調研時要求,要發揮“法+僑”“檢+僑”作用,推廣完善“檢僑聯絡站”機制,探索開展離岸公共法律服務、域外法律查明等法律服務新路徑,助力華僑華人公共法律服務國家平台建設,維護華僑華人合法權益。

針對市委全會報告提出的“推進華僑權益保護地方立法先行先試”“建設華僑華人離岸公共法律服務中心”“暢通僑胞僑眷訴求表達、矛盾化解、案件訴訟綠色通道”等一系列舉措,委內瑞拉委中貿易商會會長陳偉嶙豎起大拇指“點贊”:“江門作為‘中國僑都’,對於涉僑問題就應當‘高看一眼,看重三分’,要引領全社會特別是服務性機構,樹立‘涉僑無小事’的觀念,為解決僑胞各種疑難問題提供熱情服務,辦好事辦實事,讓僑胞感受到祖國和家鄉的溫暖。”

如今,全國各地的發展都離不開智庫和地方高校的建言獻策。因此,市委全會報告為“僑務智庫”賦予了清晰的定位:圍繞海內外僑情新特點新變化新趨勢,加強僑務理論和政策研究,為國家僑務工作匯集僑情僑訊、制定政策、培養人才、咨詢建言等提供智力支撐。

新西蘭商學院院長黃偉雄作為我市聘請的“五邑僑智庫”一員,對“僑都賦能”工程的提出表示“十分振奮,深受鼓舞”。“我已經開始計劃攜高水平人才團隊回到江門,助力家鄉發展,並希望以此為契機和抓手,促進中新經貿合作、助力江門打造成為新時代華僑經濟文化合作示范區和國內國際雙循環重要交匯點。”黃偉雄說。

邑起談報告

暨南大學華僑華人研究院副院長陳奕平:出台軟性舉措為華僑華人創造舒適環境

“僑都賦能”工程緊扣新時代國家發展戰略以及橫琴、前海兩個合作區建設。同時,打造新時代華僑經濟文化合作示范區這一定位也十分清晰,可以說,這是在建設粵港澳大灣區背景下,江門做出的及時部署。

接下來,江門市委、市政府應緊密結合“文化交流、經貿合作、維護權益、僑務智庫”四大功能細化定位政策、落地措施。一方面,緊密對接聯系海外華僑華人﹔另一方面,仔細研究國內、省內政策,力求推出與上級政策契合,且更進一步維護華僑華人權益、為來江門創業就業人才提供福利便利的舉措。同時,還應進一步涵養僑務資源,多主動、勤溝通,頻繁聯系對接海外重點僑團、商會,開展一系列聯誼交流活動。在社會治理方面,要狠下功夫,逐步實現社會治理現代化,同時研究華僑華人工作生活特點,有針對性地打造硬件設施,出台軟性舉措,為華僑華人來江門工作生活創造舒適的環境。

此外,江門市委全會報告還在僑務智庫功能方面提出,深化與暨南大學全面戰略合作,實現“僑都”“僑校”強強聯合,聯合知名僑校及研究機構組建華僑華人文化智庫聯盟。如今,全國各地的地方發展都離不開智庫和地方高校建言獻策。“僑都賦能”工程提出后,相信暨南大學與江門將在“僑都”打造、人才培養、智囊服務、學科建設等方面迎來更多合作機會。

五邑大學廣東僑鄉文化研究院院長劉進:打造開放性包容性前沿性平台

江門塑造“中國僑都”城市品牌,已經有很好的經濟文化資源和一定的建設基礎。當前,我們需要乘勢而上,立足國家戰略,從文化建設、經濟建設、社會建設諸方面真正體現僑的特色,創新僑務工作,為“僑都”賦能,爭創“中國僑都”新優勢。

推動“中國僑都”賦能升級,我認為,江門要以建設華僑華人文化交流合作國家平台為抓手,超越以往主要以江門五邑籍僑胞為主開展文化交流活動的局限性,始終面向全球華僑華人,具有開放性、包容性、前沿性,使這個平台在僑文化內涵建設上在全國最好,最具代表性。

“僑都”江門有碉樓有僑批,具有高端的品牌效應和世界影響力。立足新發展格局,市委全會報告中提到,辦好第二屆華僑華人粵港澳大灣區大會等,這就是很好的突破口,希望能吸引全球各界精英參加。

我們期待,未來通過把華僑華人粵港澳大灣區大會永久落戶江門,把辦會宗旨擴大到人類命運共同體視野下的文明互學互鑒,體現僑文化的開放包容,在落實國家戰略上發揮獨特作用,逐步形成類似於烏鎮國際互聯網大會那樣的國家級或世界知名平台,體現“僑都”擔當。

泰中僑商聯合會主席鄺錦榮:加強與海外創新人才開展科技合作

作為連接大灣區與粵西、大西南及北部灣地區的“樞紐門戶”,江門擁有優越的地理區位、豐富的土地和海洋資源、互補性強的產業園區以及便利的營商環境等優勢。比如江門高新區,距離港澳廣深等灣區四大中心城市均在100公裡左右,與廣佛都市圈、深港澳經濟圈構成了粵港澳大灣區黃金三角地帶,具有承東啟西、接北通南的樞紐優勢和投資成本低、發展空間大、產業配套全等特點。

江門應加強與海外創新人才開展科技合作,促進科技人才交往,並定期舉辦科技創新主題活動,吸引海外科技人才來江門,共同促進江門科技創新發展,同時對接延伸廣深港澳科技創新走廊,建設大灣區科技創新成果轉化基地,打造大灣區國際科創城。

江門是“中國僑都”,廣大海外僑胞經濟實力雄厚、智力資源豐富、商業人脈廣泛,可以成為粵港澳大灣區的建設者、貢獻者、獲益者。海外僑胞也要抓住粵港澳大灣區建設重大歷史機遇,更好發揮在經濟合作和人文交流等方面的紐帶作用,把握大灣區經濟發展和產業發展趨勢,進一步推動開放合作,實現互利共贏。

同時,進一步發揮海外僑胞熟悉住在國和祖(籍)國的制度和文化優勢,推動雙方更加深入交流與合作,並充分利用大灣區平台,支持引領企業在對外合作發展方面發揮更大作用,共同推動大灣區建設不斷取得新的成績,共創更加美好的未來。

來源:江門日報