2021“親情中華·為你講故事”網上秋令營山西運城營由中國僑聯主辦,山西省僑聯、運城市僑聯承辦,意大利樹人國際教育集團協辦。辦營期間,五十多名華裔小營員通過收聽收看故事,以寫字、繪畫、錄制視頻等方式完成打卡任務,不僅熟悉了先鋒人物的事跡,學習到有趣的中文知識、加深了對中華優秀傳統文化的理解,還了解了多元的河東文化。

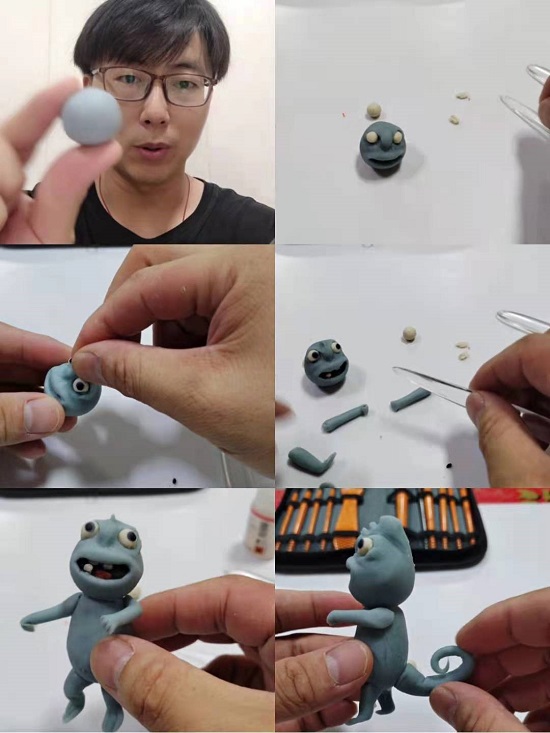

雲端學習面塑 領略非遺魅力

為了讓營員能夠更加直觀地感受中華文化,特別是其中的河東文化的魅力,本次秋令營邀請了省級非遺傳承人趙銳老師,為營員小朋友帶來一堂文化體驗課——面塑。營員們相聚雲端,共同感受面塑文化魅力,了解面塑發展的歷史。

“傳統的面塑形象大多是四大名著和民間故事中的經典人物形象,不一定能激起孩子們的興趣,所以,我選擇教他們捏一種現代動漫形象——開心變色龍。相信這種方式一定可以激發營員們對面塑的喜愛之情,當然,我也會著重講解面塑蘊含的‘中國風’和精神內涵,培養孩子們對面塑的興趣。”趙老師在開課前這樣說。

課堂上,趙銳老師分了十個步驟來講解,每一個部分的制作都需要高專注度和高精細度,一點點的走神都會影響面塑最后的造型。在萬裡之外,小營員們在老師講解時,都仔細觀看著,不落下每一個細節。

老師極具感染力的教學調動了孩子們的創作熱情,更是把家長也帶回到童年,引發了家長與孩子間的互動,全家人一起動手制作可愛的小作品。

意大利營班主任表示:“任何一件作品的完成都不是一件容易的事情,需要時間,需要靜下心來,還需要對這些材料精准把控。這來源於傳承人日復一日的鑽研和潛心的研究,這應該就是常說的匠人精神。”

運城市僑聯主席李紅光講到:“面塑是我國傳統藝術優秀文化的重要組成部分,中國僑聯‘親情中華·為你講故事’ 網上秋令營是連接中外文化的重要橋梁,借此東風,可以激發年輕華裔一代對非遺的熱愛,讓越來越多的海外華裔青少年了解面塑、愛上面塑,讓更多的海外華裔青少年了解有中國特色、有時代元素、有文化價值的中國傳統藝術,讓更多的朋友看見非遺、愛上非遺、傳承非遺,進而發現中華傳統藝術的魅力和中華文化的價值。”

雲游農耕文明 品讀華夏歷史

為了讓營員能夠更加直觀地了解山西運城,感知華夏歷史,本次秋令營為小營員們安排了具有地方特色的文化體驗課——五谷香自稷山來。

山西省運城市稷山縣是華夏農耕文明的重要發祥地之一,早在甲骨文中就有記載。《左傳》中曾記載晉侯治兵於稷,漢朝時又設有稷山亭,北魏太和十一年(公元487年)單獨建縣,稱為高涼縣,隋文帝開皇十八年(公元598年)因農耕始祖后稷在此教民稼穡而改名為稷山縣,沿用至今。稷山地處肥沃的黃土高原,又有汾河橫貫大地,具有得天獨厚的自然條件。在勤勞智慧的稷山先民的開拓下,創造出燦爛輝煌的農耕文明,他們中的杰出代表就是華夏農耕始祖后稷。后稷在稷山樹藝五谷、教民稼穡,從而開啟了華夏農耕文明。四千多年來,以農耕文明為主體的后稷文化養育和熏陶了一代又一代的稷山兒女,並在此基礎上孕育和衍生出以千年板棗為主題的板棗文化和以祈福納祥為主題的大佛文化。

課堂中,營員們通過在線觀看反映稷山歷史的視頻,詳細了解了中國傳統農耕文化以及悠久的板棗歷史,感受古代勞動人民的智慧和才干。在互動環節中,營員們踴躍地分享了雲游感受,營員陳志強說:“后稷在稷山樹藝五谷、教民稼穡,從而開啟了華夏農耕文明,真偉大!我們都應該認識后稷、記住后稷。”“位於稷山縣城的稷王廟,是奉祀我國農業始祖后稷的廟宇,還是國保文物單位,等疫情結束我一定要親自去看看這所距今已經六百多年的廟宇。”營員徐玉珍感慨。其他營員也紛紛把自己所理解的知識傳達給老師和同學們,在交流中進一步加深對農耕文化的理解和認知。

觀看視頻后,大家對稷王廟神聖的祭祀活動和隆重的慶祝場面印象深刻,也對質朴的勞動人民勤勞而自然流露的原生態慶典方式非常感興趣。營員們隨著屏幕中奉祀民眾的腳步,感受稷王生辰現場熱鬧的節慶氣息,體會河東人民傳承農耕文明、弘揚稷王文化的精神。

文化課短暫而充實,營員們通過網上秋令營活動近距離感受到中國農耕文化的獨特魅力,對博大精深的中華文化有了更深的認識,相信這些華裔青少年一定會積極做中華文化的傳承者和傳播者。