福建省永春北硿華僑茶廠的故事

晏興林

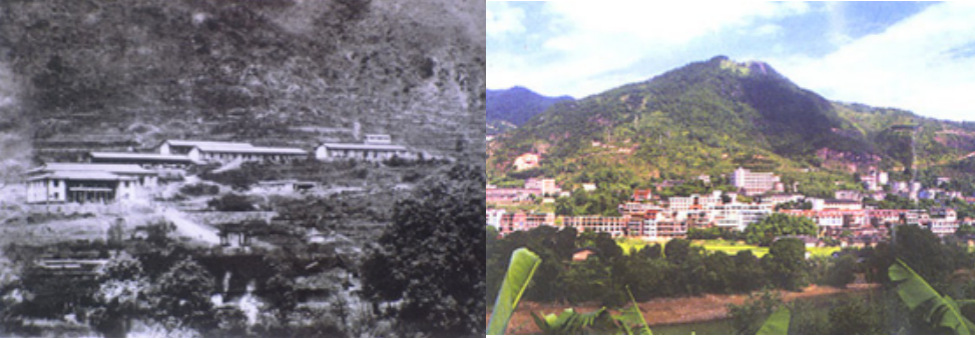

在中國華僑歷史博物館基本陳列中關於中國僑務的內容,展出了兩張福建省永春北硿華僑茶廠的老照片。這兩張照片作為上世紀五六十年代黨和國家關懷歸僑僑眷,成立華僑農場安置歸國華僑的歷史見証,記載了大批歸僑僑眷在此安居樂業,為祖國建設和發展作出貢獻的動人故事。

很巧的是,今年5月21日第二個“國際茶日”,為豐富和拓展“雲游僑博”網絡直播活動的內容,展現華僑華人篳路藍縷、艱苦創業,熱愛生活、追求卓越、永不止步的拼搏進取精神,以及愛國、愛鄉、愛家的赤子情懷,中國華僑歷史博物館館策劃了“僑與茶的故事”(福建篇)節目,北硿華僑茶廠與“僑”、“茶”結合最為緊密,於是成為本期節目首選的外景拍攝地。因此,我有機會走進北硿華僑茶廠,走進車間,傾聽故事,了解歷史,近距離感受茶廠當年的輝煌。

一、歷史沿革

北硿位於福建省泉州市永春縣東部,海拔七百多米,年降雨量一千八百毫米,年平均氣溫十九攝氏度左右,山勢陡峻,土地肥沃,適宜墾殖。

據現任廠長黃志英介紹,北硿華僑茶廠是福建省永春北硿華僑茶果場的場辦工廠,建於1958年,廠房面積1.5萬平方米。永春北硿華僑茶果場的前身,可追溯至上世紀二十年代,即1911年愛國華僑顏穆聞先生攜資金三萬銀元,回鄉創辦的永春北硿華僑墾殖公司(1919年倒閉)及1917年旅居馬來亞麻坡的愛國華僑李輝芳、鄭文炳、李載起等23人集資兩萬銀元,創辦的永春華興種植實業股份有限公司。

1953年,為安置東南亞回國的難僑,時任全國人民代表大會常務委員會副委員長、華僑事務委員會主任的何香凝提議辦華僑農場集中安置,並於1954年選定在已故愛國華僑顏穆聞先生創辦過墾殖公司的北硿山建立永春北硿華僑墾殖場。首批落戶的為新加坡、馬來西亞、泰國難僑24人。至1957年,陸續到北硿安家的難僑達到86戶,223人。

1960年2月,永春北硿華僑農場與永春茶場合並,准備接待安置印度尼西亞歸國華僑。當年,共接待安置歸僑五批2500多人。同年9月,福建省接待安置歸國華僑委員會批准農場建制,定名為國營福建省永春北硿華僑茶果場,茶葉精制廠定名為國營福建省永春北硿華僑茶廠,安置歸僑近400人。

左:北硿華僑茶果場建場老照片(1960年) 右:北硿華僑茶果場新貌

據現任廠長黃志英介紹,何香凝對北硿華僑茶果場極為關懷,多次題詞作畫相贈。1958年,她聽到北硿華僑農場生產有了發展,非常高興,揮筆作“勞動萬歲”橫幅和國畫“虎”贈送農場。1960年,何香凝建議擴建后的農場保留“北硿”二字,並賦詩作畫勉勵歸僑,“一張拙畫慰勞君,勉勵歸僑愛國心﹔萬劫千辛歸故裡,勞動建設勇於人。”1961年和1964年,何香凝畫了“梅花”和“梅花牡丹”二幅國畫,還寫了“團結愛國”、“增產節約”橫幅贈予茶果場。可以說,北硿華僑茶果場的建設與發展,離不開以何香凝為代表的老一輩僑務工作者的傾心關懷和大力支持。

1998年10月,經福建省政府批准,在原有農場的基礎上成立了東關鎮,轄9個行政村、3個居委會,人口1.38萬人,其中歸僑、僑眷2616人。北硿華僑茶廠成為鎮辦企業,保留原建制。

二、茶廠的發展與現狀

北硿華僑茶廠和其他華僑農場一樣,是上世紀五六十年代為安置大批貧僑、難僑而建設的,具有自己的特點。一是歸僑僑眷集中,他們來自各個國家,有著不同社會制度生活體驗;二是絕大多數歸僑是被迫離開異國的,在原居留地還有親戚、朋友,他們與海外有著密切的聯系;三是華僑農場負擔較重,經濟和社會發展的不高;四是廣大歸難僑的生產生活水平相對較低,他們迫切希望加快華僑農場的改革和發展。

在與現任廠長黃志英的交流中,我們還了解到他的父母也是茶廠的職工。其母親是印度尼西亞歸僑,是茶廠揀蒂車間的一名女工,父親黃聖厚是永春人,1958年茶校畢業后就進入茶廠工作,1982年至1983期間擔任茶廠廠長,他們在茶廠相識並組成家庭。黃志英廠長的家庭情況和當時大多數在茶廠工作的歸僑僑眷一樣,茶廠既是他們工作的地方,也是他們安家立業的樂土。

改革開放以來,黨中央、國務院對華僑農場的改革和發展十分關心。1985年在《關於國營華僑農場經濟體制改革的決定》中,明確了華僑農場要走我國農村改革的道路,徹底改變現行農場的經濟體制,逐步調整產業結構,切實擴大生產經營者的自主權,充分調動廣大職工特別是歸難僑的積極性,促進華僑農場自我發展、自我積累的能力,確實提高歸難僑的生活水平。

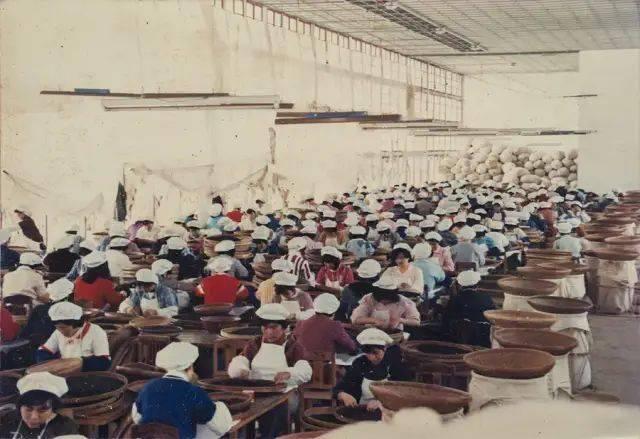

拍攝期間,我們與茶廠的職工進行交談,聽他們講述茶廠的故事。原茶廠副廠長尤俊杰介紹,北硿華僑茶廠自1953年安置第一批歸僑開始,先后安置了來自新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國和印度尼西亞等國的歸僑僑眷一千余人,其中,來自印度尼西亞的歸僑最多。黨的十一屆三中全會以來,在當地政府和歸僑僑眷的共同努力下,茶廠集中力量抓生產建設,產量有了較大的增長,質量也有提高。農場的主要產品“閩南水仙”和“永春佛手”(香櫞)均被商業部評為一九八五年優質產品。到上世紀八十年代末九十年代初,茶廠最輝煌的時候有兩千多名職工,揀蒂車間就有1000多名女工。茶廠裡有商店、學校、醫院等,效益很好,廠區也非常熱鬧。當時,茶葉的年產量達到三萬多擔(相當於一千五百多噸),產值一千多萬元,主要有烏龍、水仙、佛手等,銷往日本以及東南亞等國,是福建省四大烏龍茶生產基地之一。

北硿華僑茶廠揀蒂車間一角(上世紀九十年代初)

從上世紀九十年代后期開始,茶廠的產量和效益逐步下滑,原來的三條生產線逐步關閉,到現在僅有一條生產線還在生產,茶葉的品質也相對較低,處於產業結構的調整期。

走在廠區,依然能看到茶廠初建時的廠房,各車間按照制茶工藝流程依次排布,科學合理。走進車間,聽茶廠的老人們講述制茶的工程和工藝,講述茶廠當年的輝煌,講述黨和國家對貧僑難僑的關懷,講述他們在此安居樂業和生活的點點滴滴,讓我依稀聽到了機器的轟鳴聲,聽到了工人們歡快的笑聲,看到了工人們在車間忙碌的身影,感受到了茶廠當年的繁榮與和諧。

三、原因分析與展望

華僑農場,是一個誕生於上世紀的名詞。到今天,它和它的居民們已漸漸淡出人們視線,成為封存在歷史裡的記憶。北硿華僑茶廠和大多數華僑農場一樣,也逐漸淡出人們的視線,隻有現存的廠房和它的工人們訴說著它曾經的歷史與輝煌。北硿華僑茶廠之所以從曾經的輝煌到如今的門前冷落,我覺得原因是多方面的,有管理的問題,也有資金的問題,但我覺得更大的原因在於制茶技術和茶的品質。茶廠的工人大多是難僑貧僑,他們的文化程度不高,在茶葉種植管理、茶葉的加工制作、新技術的運用、新產品的研究與開發等方面跟不上市場經濟的步伐,逐漸被淘汰。

在后期的拍攝採訪中,我們從福建省南平市首批茶科技特派員劉國英的口中了解到,福建省政府為了推進茶科技、茶產業的發展,專門派出了一批技術過硬的科技人才走進茶園、茶廠、茶企,進行技術指導。他們經常走進生產經營困難的華僑茶廠,通過舉辦實用技術培訓班,給他們送去技術,指導他們正確、科學地種植茶葉,管理茶園,特別是在茶葉的加工制作上給予精心指導,運用新設備新技術不斷提高茶葉品質。在科技特派員的持續幫扶下,華僑茶廠創新釋放了新的生產力,茶葉的品質、品牌、口碑以及茶廠的效益得到很大的提升,市場競爭力也進一步增強。

“僑與茶的故事”在節目制作組的精心剪輯后於2021年5月21日下午3點與觀眾見面,通過新華網、東南網、華人頭條、北京時間、廈門衛視、羊城晚報、台海網、直播江門、掌上武夷、今日頭條、一直播12個融媒體平台對外播出。截至6月10日,累計在線觀看人數突破200萬,達到2628038人次。通過新華網的數據平台統計分析,講述北硿華僑茶廠故事的那段視頻熱度最高,瞬時在線人數也是最多。

此次“僑與茶的故事”拍攝和直播實踐是我們把“僑”元素與“茶”文化結合起來所做的一次探索,從直播的效果來看,我們是成功的。本節目不僅讓觀眾了解到了華僑華人在海外奮斗的艱辛、對中國茶文化傳播所做的貢獻及愛國、愛鄉、愛家的赤子情懷,還讓觀眾對華僑農場、華僑茶廠的過去和現狀有了一定的了解。相信,在黨和國家的大力支持和科學幫扶下,通過科技特派員的技術指導,引入先進的管理經驗和種植、加工制作技術,不斷提升原有品牌的茶葉品質,北硿華僑茶廠還能再現昔日的輝煌。

(作者系中國華僑歷史博物館數據信息中心副主任)