一件特殊的美國衣箱

閆媛媛

這件看起來有年頭並讓人贊嘆設計制作精美的衣箱,來自於中國華僑歷史博物館的館藏。100年前,它跟隨主人漂洋過海來到中國,2011年,其家人把精心保管了近40年的珍貴物品捐贈給了中國華僑歷史博物館。這件經歷了近一個世紀風風雨雨的衣箱,記錄了革命家、教育家和語言文字改革家韋愨先生追隨革命、追隨中國共產黨的傳奇一生。

美國歸僑韋愨、梅美恩歸國使用的美國衣箱,中國華僑歷史博物館館藏。

韋愨先生是廣東省珠海市翠微村人,1896年9月15日出生。祖父韋植生是雇農,去上海當過工人。父親韋樵蓀,是中醫。韋愨6歲進私塾讀書,9歲入學廣州南武學堂附設兩等小學,繼而入中學。他不僅讀書用功,成績優秀,而且積極參加校內進步活動。年僅 13 歲就加入了中國同盟會,並在全校學生中第一個剪掉了象征封建統治的辮子。1911年10月10日武昌起義成功,廣州的革命黨人深受鼓舞,年僅15 歲的韋愨因參與策劃爆炸刺殺清廷官員而遭通緝追捕。1912年民國南京臨時政府剛成立,孫中山通過廣東都督胡漢民擬定派遣韋愨等三名青年赴英國留學,但因“二次革命”發起,韋愨積極參加討袁斗爭而未能成行。

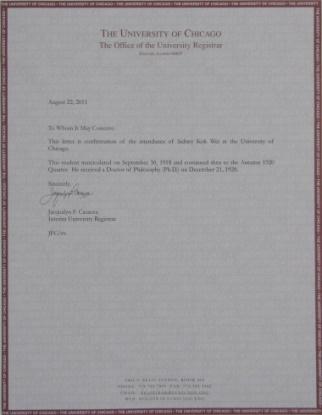

1914年2月7日,韋愨乘輪船遠赴英國,於3月28日抵達倫敦,開始了勤工儉學生涯。1915年2月,韋愨取得格拉斯哥大學入學資格,選學機械工程,但因第一次世界大戰爆發,英國對德宣戰,戰雲密布,倫敦不適宜讀書,3月,韋愨決定轉往美國留學,夏季進入俄亥俄州奧柏林學院,繼續選修該專業美國學生所學的全部課程。韋愨出國抱著“實業救國”的思想,但國外的經歷使他思想有所改變,他認為要想改變人們的舊觀念,掌握社會科學知識更為迫切,遂改選哲學為主科、政治學為副科。韋愨於1918年6月獲得該學院文學學士學位,繼入芝加哥大學研究院學習政治和哲學,1919年獲得中國政府的公費補助,后又獲得芝加哥大學哲學院哲學博士學位。

2011年8月23日芝加哥大學開具的“韋愨獲芝加哥大學哲學博士學位証書”(補發韋愨1920年的PHD証書),中國華僑歷史博物館館藏。

在留美期間,韋愨是中國留學生中的活躍分子,他積極參與留學生的各種聯誼活動和社會活動,是留學生中文季刊和英文月刊的編輯,並被選為留美學生會中部分會會長,芝加哥中國留美學生會會長。在這期間,他認識了旅美華僑梅宗周的女兒梅美恩,兩人相愛並於1920年6月在芝加哥結婚。

韋愨和梅美恩婚禮翻拍照,中國華僑歷史博物館館藏。(梅宗周1848年生於廣東台山端芬鎮西頭村委會填塘村。1887年攜第二任夫人王英與弟弟梅宗凱、梅宗瑀旅居美國三藩市,1890年遷居芝加哥,成為芝加哥第一位有記錄的中國移民。三兄弟開辦了三間 “協隆”日用綜合商店和瓊採樓中餐酒樓,形成了芝加哥中國城的雛形,為1912年芝加哥中國城的正式命名奠定了基礎。梅周宗致力於實業和慈善,對社區貢獻卓著,被當地稱為“中國城之王”。梅美恩是其二女兒。)

1921年1月,韋愨結束在歐美七年的留學生涯,偕夫人從加拿大溫哥華乘輪船回到祖國。2月任廣州嶺南大學和廣州高等師范大學教授。5月,任孫中山秘書。南京國民政府建立后,韋愨在蔡元培的推薦下,先后出任上海市教育局長、中央大學教育學院院長,南京中央實驗小學校長、上海青年會中學校長等教育職務,對當時江浙一帶教育的發展起到了一定的積極作用。抗日戰爭爆發后,韋愨積極參加抗日救國的各種活動,還因參加了中國共產黨領導的地下斗爭,被國民黨人士誣陷為“隱蔽的共匪”,並企圖綁架他。無奈之下,在新四軍軍長陳毅、副軍長張雲逸的幫助下離開上海,進入蘇北和皖東北抗日民主根據地,任江淮大學校長,為我黨統戰史和我國教育史留下了光輝的一頁。1948年夏,中共華東局決定在濰縣組建成立華東大學,韋愨受命成為第一任校長。

韋愨任新四軍江淮大學校長期間與兒子韋建業在蘇皖邊區合影,中國華僑歷史博物館館藏。(江淮大學是新四軍於抗日期間根據革命形勢需要而創辦的一所大學,校名由陳毅命名,先后招生兩期,學生120余人。為培養新型的優秀人才,韋愨提出了以“勞動、學習為人民謀福利”為校訓,在物色教員、籌建校舍、設置課程、思想教育等方面做了許多有效工作。)

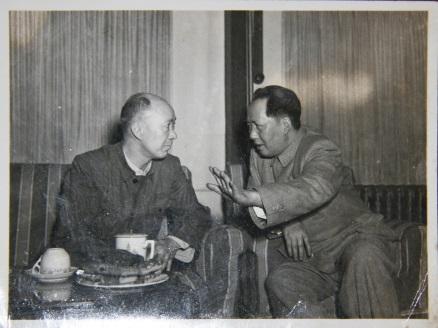

1950年6月14日毛澤東主席與美國歸僑韋愨先生於全國政協第一屆第二次會議期間在中南海懷仁堂交談照,中國華僑歷史博物館館藏。

新中國成立后韋愨曾任上海市副市長、教育部副部長兼中國文字及改革委員會副主任等要職。韋愨先生是個出色的學者,致力於教育和文字改革事業,發表過《共同綱領的教育政策》、《略談新民主主義教育》等文章,論述新民主主義教育的內容、方法、實施和政策,以及教育與經濟基礎的關系及教育的階級性。陸續撰寫了《全面發展的教育》、《鞏固和發展新中國的初等教育和師范教育》(1951年)、《加強學習,改進教學,為培養建設人才,提高人民文化水平而奮斗》(1953)、《新中國普及義務教育的前景》(1956)、《在兒童教育中貫徹實現毛主席的教育方針》等有關教育的文章五、六十篇。在簡化漢字、推廣普通話、制定漢語拼音方案以及掃盲活動等方面有卓越的成就。

廖承志、庄希泉等在北京華僑飯店為韋愨離京赴泉州華僑大學述職送行合影,中國華僑歷史博物館館藏。

新中國建立以后,中國國際地位空前提高,回國參加建設和求學者日益增多。1960年,為了解決歸國華僑青年的教育問題,中央人民政府決定在福建泉州創辦專門的華僑大學。近七旬的韋愨曾經擔任華僑大學代校長。主持該校校務。韋愨以古稀之年,殫精竭慮,使華僑大學在其任職期間獲得了跨越式發展。1976年冬,韋愨因病去世,享年八十歲。

(作者系中國華僑歷史博物館展出服務部館員)

參考文獻:

1. 《著名革命家、教育家、語言文字改革家韋愨》,新四軍江淮大學紀念文集,2011,戴學稷、徐如

2.《韋愨部分著作言論目錄》,新四軍江淮大學紀念文集,2011

3. 《芝加哥華人:19世紀70年代至20世紀30年代的跨國移民與商業活動》,華僑華人歷史研究,2013,令狐萍