心向祖國 拓荒國羽

趙艾

中國共產黨歷來重視人民體質的增強。毛澤東主席在青年時就深刻地意識到“文明其精神,野蠻其體魄”。他曾在《新青年》雜志中發表《體育之研究》一文,提出了“健身強國,全面發展”的觀點。1921年中國共產黨成立后,便開始進行一系列的體育實踐活動。1933年,毛澤東主席在《組織青年的體育活動》中,首次提出了“紅色體育”的概念,越來越多的比賽、活動開始在各根據地舉辦。1949年新中國成立后,毛澤東主席曾多次號召,指出要廣泛開展群眾性體育活動,增強民眾的身體健康。在這種背景下,國內體育事業開始起步。

在中國華僑歷史博物館保存了一面特殊的隊旗,它來自於一支由印尼華僑運動員臨時所組建的球隊,也正是這隻球隊中的隊員后來改變了中國羽毛球的發展歷史與世界地位。它的背后是歸僑運動員在中國共產黨的領導下,拼荊斬棘,開拓新中國體育事業的感人故事。

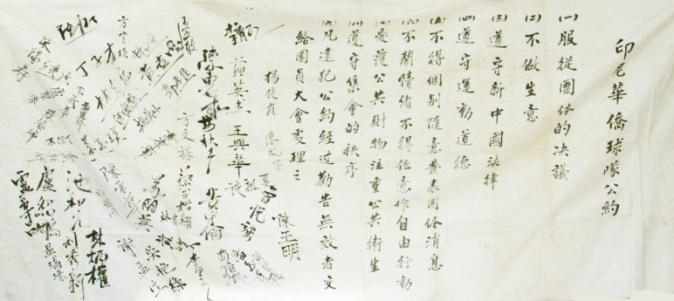

在上個世紀五十年代,我國羽毛球運動才剛剛起步。1953年,受到新中國的邀請,一支特殊的球隊從印度尼西亞啟程到中國觀光、比賽。這支球隊由50名印尼華僑運動員所組成,由領隊方定塤帶隊回國參加在天津召開的全國籃球、排球、網球、羽毛球四項球類運動會。因為此次旅行是印尼華僑運動員首次回到新中國,所以在臨行前,領隊方定塤專門定制了“印尼華僑球隊公約”來加強團員的組織性和紀律性,並由每一名運動員簽名認可。這項公約共計九條,分別是“(一)服從團體的決議”、“(二)不做生意”、“(三)遵守新中國法律”、“(四)遵守運動道德”、“(五)不得個別隨意發表團體消息”、“(六)不鬧情緒不得任意做自由行動”、“(七)愛護公共財物注重公共衛生”、“(八)遵守集會的秩序”、“(九)凡違反公約經過勸告無效者交給團員大會處理之”。

圖1:印尼華僑球隊公約

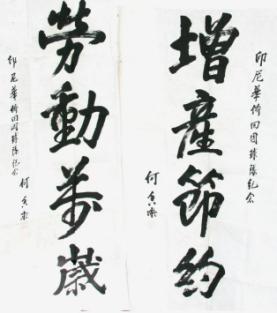

由於辦理回國的手續復雜,球隊錯過了在天津舉行的運動會,改為在各大城市與當時國內的運動員舉行友誼賽。在比賽之外,球隊也受到了各地政府與群眾的熱情接待,他們受邀在祖國各地進行參觀,了解當時新中國的建設情況。當時各地欣欣向榮、蓬勃發展的情況深深觸動了這些海外華僑。時任華僑事務委員會主任委員的何香凝還專門為球隊題詞,分別是“增產節約”與“勞動萬歲”。

圖2:1953年,何香凝為印尼華僑球隊題字《增產節約》、《勞動光榮》

印尼華僑球隊的領隊方定塤對中國體育事業發展所做出的貢獻,就緣起於1953年的這場友誼賽。方定塤是一位曾經在印尼從事海外華僑教育多年的老華僑。由於熱愛體育運動,他曾經在華僑學校擔任體育老師,也曾在雅加達經營體育用品,一直致力於在當地華僑之中推廣體育運動,在印尼華僑體育界有著很高的威望。作為一名愛國華僑,方定塤一直關注著祖國的發展,並且以各類方式在印尼華僑中傳播祖國的動態與消息。新中國成立以后,他所創辦的公司第一個在印尼銷售新中國出版的革命書籍與刊物。

圖3:方定塤,回國后曾擔任中華全國體育總會委員、

北京市東城區政協副主席

印尼華僑球隊回國比賽期間,方定塤結識了時任國家體委主任的賀龍。出於對祖國的熱愛,他主動承擔起了當時中國各類體育運動團、訪問團到印尼交流的安保及后勤工作。1953年由賀龍帶隊的中國足球隊赴印尼比賽,當時方定塤負責隊員們的生活和伙食﹔1963年,由賀龍帶領中國體育代表團參加在印尼舉辦的首屆亞洲新興力量運動會,方定塤負責團隊的接待與安保工作。在一次一次的工作接觸中,方定塤與賀龍結下了深厚的友誼,因此賀龍曾委托方定塤辦理一項重要的工作——為新中國的體育發展挑選優秀的青年運動員。為此方定塤在印尼當地華僑中做了大量細致的工作。

由於絕大多數的華僑運動員出生在海外,從未到過中國,因此很多人對中國發展心存顧慮。為此,方定塤逐一與這些運動員溝通談心,為他們介紹新中國的建設與目前體育發展的情況。為了能讓運動員順利的回國,他更是想方設法籌措資金,用以解決高昂的回國路費。在他的不斷努力下,大約有300多名印尼華僑羽毛球、兵乓球青年運動員踏上了回國的旅程,這為新中國的體育事業打了一劑強心針。這些運動員彌補了我國單項運動的人才空缺,也帶來了國外全新的體育競技理論與實戰技術。其中就有我國著名運動員林慧卿、湯仙虎、侯家昌、王文教、陳福壽、陳玉娘等人,他們曾多次在國際比賽中奪得名次,為中國爭得了榮譽。

在這支印尼華僑球隊中,還有兩位優秀的羽毛球運動員,他們是后來成為中國國家羽毛球隊總教練的王文教以及我國著名羽毛球運動員、教練員的陳福壽。王文教與陳福壽都出生於印尼,自小就開始打羽毛球。在上世紀50年代初,羽毛球運動在東南亞,特別是印尼、馬來西亞的華僑社會中就已經相當普及。在這個時期王文教就已經獲得過印尼羽毛球單打比賽的冠軍,陳福壽也作為印尼國家羽毛球隊的主要成員,在印尼已是家喻戶曉。而1952年中華全國體育總會剛剛成立,當時我國羽毛球運動並未普及,競技技巧處於較低的水平。在1953年的這場羽毛球友誼賽中,王文教、陳福壽以懸殊的比分輕鬆戰勝當時中國羽毛球最高水平的選手,暴露出我國羽毛球競技水平與當時世界上先進的羽毛球技術的巨大差距。后來印尼華僑球隊到達其他地區時,則將對抗賽改為表演賽。

賽后王文教與陳福壽對於中國當時羽毛球運動水平的落后感到深深的憂慮。雖然他們都出生在海外,但與很多華僑一樣具有強烈的愛國心與民族感,加之感召於新中國對體育人才的求賢若渴,致使他們下定決心,隻身回到中國拓荒羽毛球運動。在那個時期,歸國並不是一件容易的事情,所需要面對的是與親人的離別,是放棄已經取得的成就與地位,以及當時印尼政府的重重阻撓,但報國之志激勵著他們毅然踏上歸途。1954年,王文教、陳福壽、黃世明、施寧安回到國內組成了我國第一支國家羽毛球隊。當時新中國剛剛成立不久,國民經濟處於恢復階段,雖然國家隊組建起來,但當時整個北京沒有一個正規的羽毛球訓練館,球員們隻能在天津基督教青年會僅有的一塊場地裡訓練。

1955年12月,國家體委派出王文教、陳福壽、黃世明、施寧安這四名福建籍運動員回到福建省進行表演賽,這對推動福建羽毛球運動的開展起到了積極作用。1957年國家羽毛球隊解散,王文教、陳福壽來到了1956年成立的福建省羽毛球隊,當時球隊的總教練林豐玉也是印尼歸僑。在這一時期,我國幾個主要城市相繼成立的羽毛球隊中歸國華僑運動員均作為骨干力量。而伴隨著我國競技羽毛球運動協會的成立,中國羽毛球運動開始蓬勃發展。在歸國華僑與教練員、運動員的共同努力下,我國羽毛球運動初步形成了競賽體制,並吸取了國外的技術與經驗,結合我國羽毛球的實際情況,通過對訓練方法的不斷探索與改進,使得我國競技羽毛球運動迅速發展。

1960年,1962年,王文教與陳福壽先后加入了中國共產黨,從此,他們對發展中國羽毛球事業的信心和決心也更加堅定,他們工作的重心開始轉向培養下一代國家羽毛球運動員的方向上來。

20世紀60年代,由於國家經濟面臨嚴重的困難,使得羽毛球隊的訓練面臨停訓的窘境,國內羽毛球運動陷入低谷時期。福建省隊被解散,王文教、陳福壽等被下放到福建西部的山區落戶。直到1973年,王文教與陳福壽終於被調回北京,開始組建國家羽毛球隊。

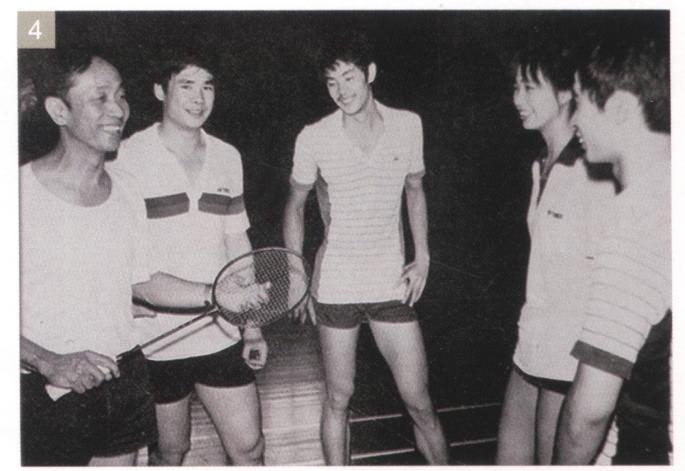

1982年,王文教出任中國羽毛球隊總教練,兼男隊總教練,陳福壽出任女隊總教練。在他們的帶領以及運動員的共同努力下,從1982年至1992年的10年中,中國羽毛球隊在湯姆斯杯賽、尤伯杯賽、世界錦標賽和世界杯賽等世界重大賽事中共奪得59個世界冠軍。並培養出湯仙虎、侯家昌、林建成、陳玉娘、李玲蔚等一大批優秀的運動員。陳福壽與王文教對於羽毛球事業的貢獻,就曾多次獲得國家體委、國際羽聯的各類榮譽獎章。在2019年,國家主席習近平簽署主席令,授予王文教“人民楷模”國家榮譽稱號。

圖4:中國羽毛球隊總教練王文教(左一)和隊員在一起

圖5:1984年5月14日,中國女子羽毛球首次獲得“尤伯杯”。陳福壽(左五)與李玲蔚(左六)及隊友們一起歡呼勝利。

方定塤、王文教、陳福壽等歸僑為中國體育事業的發展與運動員隊伍壯大做出了重要貢獻,他們奮力拼搏、拓荒羽壇的決心,也成為推動新中國體育發展的一股強勁且特殊的力量。據方雄普所著《華僑華人與體育雜談》中的統計,在1956年至1979年的23年間,在國內及國際的重要羽毛球比賽中,歸僑運動員獲得的冠軍有70多個,在44位歸僑運動員中,有37位是印尼歸僑。當時中國羽毛球運動的拓荒者絕大多數為歸僑運動員,他們很多人自回國后加入了中國共產黨,很多人退役成為教練員后,便致力於接班人的培養與羽毛球運動的推廣和傳播,這使得羽毛球運動在中國從起步較晚到如今的蔚然成風,也使得中國在世界羽壇長盛不衰,薪火相傳。

習近平總書記曾指出:“體育是社會發展和人類進步的重要標志,是綜合國力和社會文明程度的重要體現”。上個世界第一代歸僑羽毛球運動員教練員抱著一顆赤子之心,毅然歸國,拓荒國羽。在經過幾代人的不懈努力與付出后,中國終於實現了國強民富、民族復興的夢想。“體育強則中國強,國運興則體育興”,一批批歸僑運動員完成了歷史賦予他們的光榮使命,而在中國體育發展史冊上將永遠銘記歸僑運動員的卓越功績。

(作者系中國華僑歷史博物館展出服務部館員)

參考資料:

1.《歸國華僑史料叢書》北京篇 陳浩琦主編 中國華僑出版社

2.《華僑華人與體育雜談》方雄普編著 香港社會科學出版社有限公司

3.《福建省羽毛球運動發展及持續發展研究》邵革新,張曉俠 南京體育學院學報(自然科學版) Feb.2011 Vol.10 No.1