《救國時報》

——中國共產黨早期海外宣傳的典范

崔婕

《救國時報》前身是以中國留法學生名義創建的《救國報》,創刊於1935年5月,是由中共中央駐共產國際代表團設立在國外的中國共產黨機關報。《救國報》編輯部最初設立在位於莫斯科的外國工人出版社,編輯團隊於莫斯科完成報紙的內容編排,再將紙型寄至法國巴黎出版、發行。1935年11月,在莫斯科參加了共產國際第七次代表大會的吳玉章,受中國共產黨委派去巴黎領導《救國報》的工作。當時《救國報》正因為針砭時弊的報道被視為對國民黨當局的攻擊,遭到打擊報復,被法國當局勒令停刊。吳玉章在抵達巴黎后經過多方斡旋將《救國報》改為《救國時報》,於1935年“一二·九”當天重新出版發行。《救國時報》以“不分黨派,不問信仰,團結全民,抗日救國”為宗旨,“一出版即以宣傳、解釋、鼓動、組織抗日救國聯合戰線為己任。”

《救國時報》有“社論”,以頭版闡明當期主題﹔“要訊”、“祖國消息”、“國際消息”等版塊,不僅關注國內戰事,更放眼全球,如意大利與亞比西尼亞(今埃塞俄比亞)戰事,刊登了如《亞國全線勝利》、《亞軍乘勝大舉反攻》、《亞軍北線兩次大捷》等一系列追蹤報道,時刻關注國際政治的最新動向,聲援其他國家的反法西斯戰爭﹔“僑胞生活”內容包含全球各地的僑胞抗日救亡組織最新動態,刊登了諸如《紐約各界僑胞抗日救國協會》、《旅德華僑抗日聯合會成立》、《西美僑胞救國運動》等消息﹔還有專題論壇“民族出路問題論壇”、“救國談”,探討如怎樣促成國防政府與抗日聯軍的實現、從國際形勢的分析証明中國必須對日宣戰等時事問題﹔更設有互動欄目“讀者通信”,為各方讀者的思考、辯論、反饋意見開辟交流通道。此外時有增設紀念專刊,如《瞿秋白先生殉難一周年紀念》、《“九·一八”五周年紀念》、《紀念方志敏烈士被捕一周年》等不同主題,其目標“一方藉使同胞炯鑒國仇,更加振奮﹔一方亦藉此機會,討論救亡大計,共謀國家出路。”

該報雖然長期面臨人力財力有限的問題,但仍盡最大可能豐富報紙版面內容。其版面設計新穎,刊登圖片以政壇名人肖像、新聞攝影、諷刺漫畫、版畫為主。文體多樣,除了佔據最大篇幅的新聞報道和時事評論,還有宣揚抗日愛國精神的小說、詩歌、歌曲等多樣化題材,將抗日救國理念藝術化、通俗化,改造成人民群眾喜聞樂見的形式以促進推廣宣傳,可讀性在當時的報刊中也名列前茅。《救國時報》第2期就刊登了由田漢作詞、聶耳作曲的電影《桃李劫》插曲《畢業歌》:“同學們,大家起來,負擔起天下的興亡。聽吧,滿耳是大眾的嗟傷!看吧,一年年國土的淪喪!我們是要選擇戰還是降,我們要做主人去拼死在疆場,我們不甘奴隸而青雲直上!”詞曲振奮人心,有力的鼓舞了廣大讀者的抗日熱情。

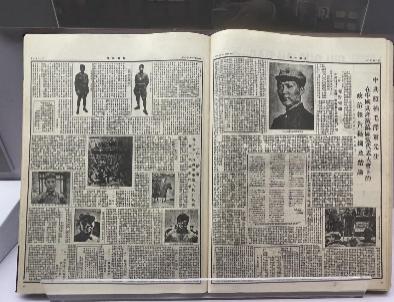

1980年版《救國時報》影印本

中國華僑歷史博物館藏

該影印本收錄了1935年12月至1938年2月的《救國時報》,是研究中國共產黨與參加中國革命的海外華僑的重要史料。圖為1937年9月18日的《救國時報》,刊登了《中共領袖毛澤東先生在中國共產黨蘇區代表大會上的政治報告提綱及結論》、《中國共產黨和中國蘇維埃紅軍領袖毛澤東先生致西班牙人民書》等文章。

《救國時報》刊載了大量的反映中共中央路線、政策的文件及中共領導人的論著,並持續號召建立抗日民族統一戰線以抵御外侮。1935年8月6日,方志敏就義后,該報率先發表了他的文稿《在獄中致全體同志書》和《我臨死前的話》。1935年8月1日,中國共產黨駐共產國際代表團草擬了《中國蘇維埃政府、中國共產黨中央為抗日救國告全體同胞書》(即《八一宣言》),號召停止內戰,組織全國抗日聯軍,團結一致,共同抗日,於10月1日以中華蘇維埃共和國中央政府和中國共產黨中央委員會的名義在法國巴黎出版的《救國報》第10期上發表。后又相繼登載了《中國共產黨告全國民眾、各黨派及一切軍隊的宣言》、社論《中華民族一致對外》等文章。1936年9月18日,時值“九·一八”五周年之際,《救國時報》在頭版刊登標語“非國共兩黨合作無以完成聯合戰線抗日救亡,非樹立民主政治無以達到國家統一民族解放”,積極宣傳中共倡導的抗日民族統一戰線政策。

該報通過“要訊”、“祖國消息”等版塊持續關注報道紅軍長征消息,以訪談、參觀記錄、新聞照片等形式力求向國際社會及海外僑胞展示真實的中國共產黨、中國工農紅軍和蘇區面貌。連載了余人杰的《赤區觀察記》、楊定華的《雪山草地行軍記》和《甘肅到山西》、美國記者埃德加·斯諾的《一個非常的偉人》和《少年的長征》等文章。1936年的《救國時報》上還發布了《西北抗日紅軍大學招生布告》,面向世界為中國共產黨招募有生力量。

《救國時報》一直以大幅版面報道抗日救亡運動及各地戰事,其中尤為關注海外僑胞、學生群體、婦女群體及文化界人士等不同群體參與的抗戰活動。1935年第2期社論便為《組織華僑救亡大會》,提出:“我們向全體僑胞作積極的建議,認為一致團結之最好方法,是組織華僑救亡大會。首先是華僑所在之各國,一切愛國志士與團體,應當發起組織本地的華僑救亡大會,然后進一步號召組織全世界的華僑救亡大會。……所以我們認為號召大會的綱領與大會討論的中心問題,就是抗日救國與僑胞互助兩大問題。”呼吁僑胞組織救亡大會。第3期社論為《學生運動與全民團結》,其中提到“然而我們國外的僑胞和留學生,也同樣在救國事業上盡了無數光榮的任務,我們決不能坐視祖國的危機,不能坐視兄弟姊妹朋友的犧牲……我們應該不分黨派,一致團結,成立華僑救亡大會,一致行動。”還登載了諸如《為整齊反日步伐號召促成全國學生聯合會——籌備會發出宣言》、《國際學生大會擁護中國人民反對日寇暴力》等反映學生抗戰活動的消息。又有頭版社論《六月八日——中國婦女運動節》、《婦女解放斗爭與抗日救國戰線問題》,其中引用了上海婦女救國會宣言:“……中華民族已瀕於存亡的最后關頭,婦女不能離民族而獨立,更不能離民族存亡問題,而謀得本身的解決,因之中國婦女在其為自身解放而奮斗之外,更應努力於民族解放的運動。”將婦女解放與婦女積極參與抗日活動的必要性相聯系。《救國時報》對這些群體的關注為爭取最廣泛的群眾支持創造了更多機會,充分體現了該報的進步性,對中國共產黨先進思想理念的傳播起到了重要作用。

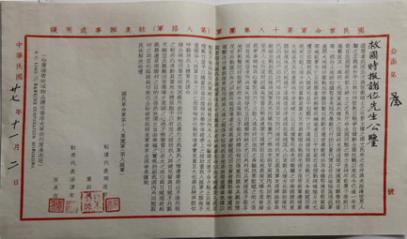

1938年11月2日,國民革命軍第八路軍寫給《救國時報》的信(復制件)

中國華僑歷史博物館藏

該信件由國民革命軍第八路軍駐漢代表周恩來、葉劍英,駐粵代表潘漢年、廖承志共同簽署。信中描述了中國抗日戰場的最新戰況,痛陳日軍在淪陷區犯下的罪行,表明“誓與日寇不共戴天、堅決與日寇周旋到底”,呼吁海外僑胞為戰事予以援助,以期盡早獲取戰爭勝利、迎來民族獨立自由。

1937年后,鑒於國內外形勢的變化,《救國時報》不得不在1938年2月10日發表了“暫時停刊”啟事:“茲因祖國抗戰方殷,本報同仁將全體返國參戰,故決定將本報移美出版。”並總結了《救國時報》的工作:“本報自創辦以來,經過兩年余的時間,出版了一百五十二期。同人對於本報的成就,雖不敢過自夸揚,但對於救國事業,確實盡了自己的綿薄,有了多少貢獻。”

經過多方努力,《救國時報》遷至紐約與當地的《先鋒報》合並,仍以《救國時報》之名繼續出版,由饒漱石擔任主編。美國版於1938年8月11日出版第一期,復刊號社論題為《紀念上海抗敵一周年》,並開始連載毛澤東的《論持久戰》,報中聲明“本報此次在美復刊,自當一本過去宗旨和精神。繼續努力奮斗。”《救國時報》在紐約出版至1939年10月13日,后因“歐戰關系,交通梗阻,寄海外各國報紙無法郵遞,各國讀者亦因匯兌發生困難,無法匯寄報費,使本報經費無法維持。”最終停刊。

《救國時報》雖然存續時間並不長,但是發展迅速,僅僅在創刊一年內銷量就從五千余份上漲到了兩萬多份,其中銷往國內的約有一萬余份,不僅僅局限在便於接收新思想的大城市,就連新疆、西康(今西藏、四川部分地區)等偏遠地區都有讀者,其影響遍及世界43個國家,遠及澳洲、非洲、印度等地。1936年2月,一個新加坡的讀者來信說:“……馬來亞的華僑對於貴報的態度表示很擁護,凡是讀過貴報的人,都憤恨日本和一切賣國賊漢奸,而且爭先恐后地要先讀貴報。記得有一友人帶《救國時報》—張往馬六甲,該報由僑胞互相傳遞,直至破爛不堪,字跡模糊,還是不肯放手。這個事實,正是說明貴報的態度正確。”《救國時報》在抗戰初期,為擴大中國共產黨的輿論宣傳、呼吁華僑華人參與抗日、促進國共第二次合作和建立抗日全民族統一戰線,都起到了不可磨滅的積極作用。

(作者系中國華僑歷史博物館藏品部助理館員)

參考文獻:

《吳玉章回憶錄》

《海外華文新聞史研究》

《華僑華人與國共關系》

《抗戰時期在香港及海外的中共報刊》