銘記歷史,不忘初心。近日,江蘇省宜興市僑聯組織全體僑務工作人員來到市黨史陳列館、周鐵鎮老街,尋訪宜興僑界共產黨員的足跡,傳承紅色基因,汲取前進力量,全力推進宜興僑聯各項工作再上新台階。宜興市委統戰部副部長、市僑聯主席王立明, 市僑聯副主席王宜澄參加活動。

參觀宜興市黨史陳列館吳琪事跡展

(圖片由宜興市黨史陳列館提供)

吳琪(1898∼1980),宜興堰頭鄉人,是宜興市第一個共產黨員。1919年赴法國勤工儉學,是中國留法勤工儉學學生總會江蘇省學生代表。1921年6月,與周恩來、李維漢等人在巴黎郊外集會,成立中國少年共產黨(簡稱“少共”)旅歐支部,吳琪任“少共”巴黎支部書記,1922年被批准為中共黨員。1924年,遵組織決定,籌建中國國民黨駐法支部,吳琪任巴黎支部負責人。1926年,吳返回國內,參加北伐戰爭,在國民革命軍總政治部工作。7月,隨總政治部主任鄧演達奔赴前線,任總政治部《革命軍日報》編輯,后調黃埔軍校任政治教官。“四·一二”反革命政變時,吳以總政治部特派員的身份,掩護和營救了張曙時、毛嘯岑等20多名共產黨員。1937年,吳在漢口和重慶兩次與周恩來會晤后,決定去延安工作,因故未能成行,任邵力子為部長的中宣部國際宣傳處外事干事。新中國成立后,遵周恩來總理函示,任上海市文物管理委員會委員。1951年,參與上海革命博物館的籌建工作,后在上海博物館、上海文史館工作。1980年3月病逝於上海,終年82歲。

(圖片由宜興市黨史陳列館提供)

參觀紅色地標—周鐵竺西醫院張效良事跡展

觀紅色地標——竺西醫

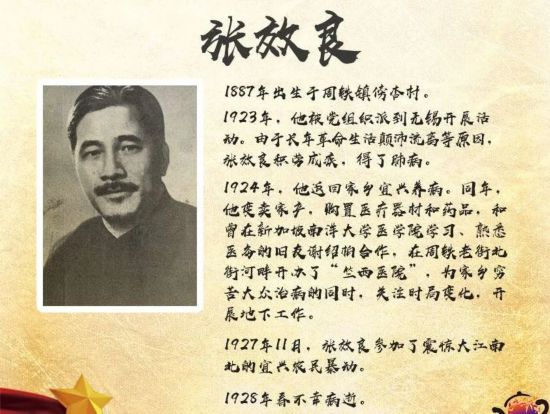

竺西醫院是在1924年,由中國社會主義青年團無錫支部首任書記、宜興籍首位中國共產黨員張效良先生變賣家產,購置醫藥器材和藥品,和曾在新加坡南洋大學醫學院學習、熟悉醫務的舊日好友謝紹柏合作,在周鐵老街北街河畔開辦的,懸壺濟世的同時,繼續從事地下革命工作,當年的竺西醫院就是一個共產黨的地下聯絡點。

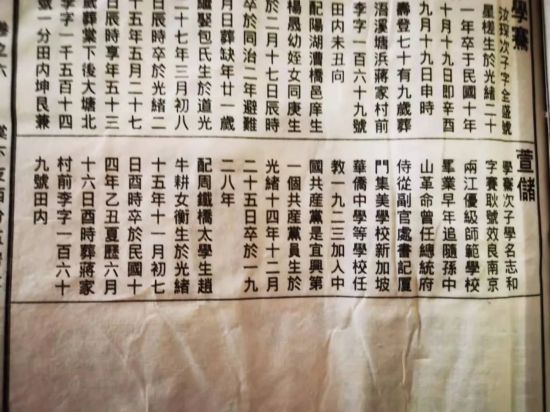

張效良(1887-1928),宜興周鐵傍杏村人。早年追隨孫中山革命,曾任總統府侍從副官處書記。后回到家鄉,先后到無錫第一、第三高小任教,為實現“教育救國”的理想而奮斗。1913年秋,張效良應陳嘉庚先生邀請,赴廈門集美大學執教。后隻身奔赴南洋,在檳榔嶼華僑中學任教。1917年,他又接受陳嘉庚先生聘請,擔任新加坡華僑中學教員,並兼職興亞、道南等小學的課務。他又在丹麥小島上創辦了一所華僑小學。1923年, 張效良在上海入黨后,他以代課教師為掩護,在縣第一高中開展黨的活動,創立了中國社會主義青年團無錫支部。1927年3月中旬。北伐軍賴世璜部到周鐵,張效良組織群眾歡迎。在北伐軍的支持下,張效良在傍杏村周縣建立農民協會,積極開展農民運動。“四·一二”反革命政變以后,國民黨右派派特派員到宜興進行了兩次清黨。7月,張效良和其他黨員,利用合法身份打入清黨委員會,保護黨的組織免遭破壞,保存黨的力量。11月1日,張效良參加了震驚大江南北的宜興農民暴動。暴動失敗后,張效良列入國民黨政府追捕名單。1927年冬天,張效良躲過敵人的搜捕,來到無錫。這時,他的肺病因缺乏治療,病勢日益加重。1928年春,張效良病逝於無錫。

期間,王立明一行來到張效良親屬張達初家裡,與他親切交談,詳細了解他的身體和生活狀況,聽他講述張效良為共產主義理想信念而頑強奮斗的革命事跡。

走訪張效良親屬張達初

此次,宜興市僑聯全體黨員追尋紅色記憶,追慕先輩足跡,在回望來時路中堅守初心,在遠眺前行路中賡續奮斗。同志們紛紛表示,要傳承共產黨人的精神血脈,以僑界先進共產黨員為榜樣,弘揚優良傳統,與僑偕行、與國同進、與時共鳴,在迎來中國共產黨成立100周年之際,努力展現僑務干部的使命擔當。