20世紀40—60年代,在印度尼西亞政壇上活躍著一位杰出的華裔代表和華族領袖:他熱愛祖國印度尼西亞,始終支持被動制國籍法﹔他反對殖民主義,向往建立沒有種族歧視的國家﹔他捍衛華族利益,提倡民族自然融合,並為推動中國和印尼兩國關系友好發展而不懈努力。他就是印度尼西亞著名的國務活動家、政治家、思想家蕭玉燦先生。

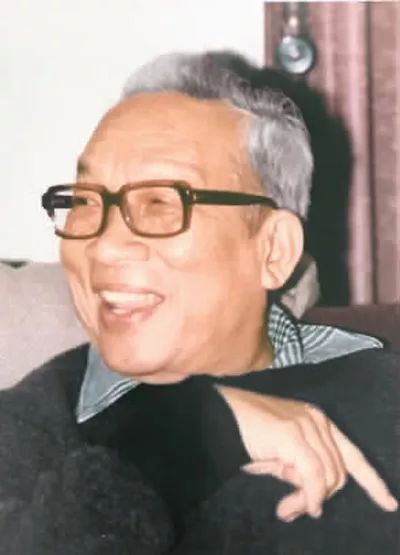

蕭玉燦先生1914年3月出生於印度尼西亞泗水。曾在歐洲小學和荷蘭中學讀書,后因世界經濟危機爆發,他不能繼續升學,便到當時著名的《太陽報》當記者。日本佔領印尼時期,蕭玉燦轉到瑪琅居住並積極參加獨立斗爭運動。印尼獨立后,擔任中央民族事務委員會華人少數民族代表,其后在第一、二屆沙裡夫丁內閣擔任少數民族事務部長。1954年,他組織成立印度尼西亞國籍協商會,擔任主席。印尼全國普選中,當選為國會議員和制憲議會議員。1981年在荷蘭萊頓大學發表演講時心臟病發作病逝,享年67歲。

蕭玉燦很早就認識到民族自然融合是歷史發展的必然趨勢。1954年3月他與印尼土生華人各派代表在雅加達創立了印度尼西亞國籍協商會,並出任該會主席,主張自然融合,反對強迫全面同化。1964年蕭玉燦在接受《忠誠報》記者採訪時曾說到:“我們的任務就是要喚醒人們的覺悟、理解、願望和勇氣……想借口‘換名改姓’、‘通婚’、‘與原住民實行合作’來解決‘全面同化’問題,解釋華裔公民在生活中遇到的不合理現象,解決階級矛盾,是不可能的。”

1955年4月,舉世矚目的第一次亞非會議在印度尼西亞萬隆召開,周恩來總理率中國代表團出席。4月22日,中印尼兩國簽訂了《中國和印度尼西亞關於雙重國籍問題的條約》。26日深夜,蕭玉燦拜見周總理,詳細闡述了印尼制定國籍法的演變過程和他們對剛簽訂的關於雙重國籍問題條約所持的不同意見,並進一步向周總理闡述了印尼政府和各政黨,特別是廣大華裔華僑對條約的意見和看法。周總理對蕭玉燦闡述的意見很重視,答應將就他們的疑慮問題同印尼磋商,設法予以解決。6月3日,周總理同應邀訪華的阿裡總理就兩國“雙重國籍”問題再次進行磋商,蕭玉燦的意見最終以“換文”的形式補充到《中國和印度尼西亞關於雙重國籍問題的條約》當中,“換文強調”:在同時具有雙重國籍的人當中,有一類人根據印尼政府的意見,由於他們的社會、政治地位,証明他們已經不言而喻地放棄了中國國籍,可以被認為隻具有一種國籍。屬於這一類的人,就不需要按照雙重國籍條約的規定選擇國籍。“換文”還明確規定:條約20年期滿后,已經根據條約選擇了國籍的人,無須再進行國籍選擇。至此,印尼近300萬華裔的雙重國籍問題基本解決。

蕭玉燦在關鍵時刻對中印尼雙重國籍條約提出修改意見,使條約得以順利實施,並對日后中國與菲、馬、泰等國順利解決雙重國籍問題,起到了十分重要的作用。