雨花台是新民主主義革命時期中國共產黨人最集中的殉難地之一,這其中也有一群僑界共產黨員。他們中有的是世界一流名校的學界翹楚,有的在莫斯科經受洗禮鍛造成優秀的共產主義戰士,有的流亡海外不懈探尋救國良方和救民道路,有的懷揣愛國情懷遠渡重洋尋找理想的真諦。

李得釗

(1905-1936)

李得釗(1905-1936),又名林子明,浙江永嘉人。1917年,考入永嘉岩頭高等小學學習,畢業后進入溫州藝文中學讀書。1924年加入中國社會主義青年團,1925年轉為中共黨員,成為中共溫州獨立支部的主要成員之一。同年,他進入上海大學就讀,后被派往莫斯科東方大學學習。1927年2月回國,受共產國際和中共中央的委派在廣州、武漢、南昌等地為東方大學招收學員。1928年在團中央工作,編輯《紅旗》雜志。1930年調中共中央特科秘書處工作。1933年在中共中央特科總務部、上海中央局工作。1934年6月在上海被捕,解來南京,1936年9月犧牲於獄中。

流螢孜孜覓真理

視頻摘自中央電視台《致未來書》

“莫道流螢小小虫,抗暴大膽稱英雄。風風雨雨無所懼,長此發光黑暗中。”這首名叫《小小螢火虫》的白話詩,出自雨花台烈士李得釗的筆下。他通過流螢的視角,展現出小小軀體中所蘊含的巨大能量和熾熱情懷,寄托著作者的滿腔澎湃激情和宏偉志向。時年青春意氣的他,盡管出身貧寒,卻憑借自己的不懈努力,勇於進取,歷經坎坷卻從未放棄追尋真理的腳步。他超越改變自身命運的世俗藩籬,將個人追求融入社會變革之中,躬身理想,踐行信仰,用生命軌跡勾勒出一代青年的奮斗歷程,樹立起時代精神的榜樣。

李得釗,1906年出生於浙江省永嘉縣溪口區港頭鄉李宅村一個貧苦家庭。他的父親是一位鞋匠,母親在其年幼時便因病去世,家庭生活舉步維艱。但天資聰穎的李得釗自幼就懂事知禮,深得鄉鄰喜愛。私塾先生體諒他家庭困難,免費授教,使李得釗得以入學讀書,從而踏進接受啟蒙教育的門檻。

這個家裡貧窮的沒有一張桌子,隻能用一塊祖傳的肉砧板釘上四根木棍作為課桌的少年,並未因窘迫的生活記憶消殞自身的積極天性。當同窗的富豪子弟譏笑他時,成熟懂事的李得釗睿智應對:“我不同你們比桌凳和衣著,我是來讀書的。”他在如飢似渴的求知欲中淬煉了堅強的意志,進而轉化為奮發向上的內驅動力。

1916年,李得釗考入永嘉岩頭高等小學學習,畢業后,他以優異成績得以減免學費進入溫州藝文中學讀書。這是一所英國人辦的教會學校,課程設計如同當時一般中學,所不同的是,增加一門聖經科,英語放在首位。最突出的是每日早晚皆作禱告,每人發給禱告文一本,星期日叫禮拜日,每周一次兩小時的禮拜,若有牧師來講道,令全體師生集中在本校大禮堂裡,唱贊美詩,聽傳道,學生中如有態度不嚴肅者,將受到校長親自懲戒。盡管學校宗教氛圍濃厚,但李得釗勤奮刻苦,充分利用學校的外教資源進行會話鍛煉,從而培養了較好的英語語言基礎。

1920年,李得釗(左二)在溫州藝文中學讀書時與老師、同學的合影

此時,轟轟烈烈的新文化運動正席卷全國,李得釗所在的永嘉也出現了一批進步青年傳播新思想,謝文錦就是其中一位。在謝文錦的影響下,李得釗有機會接觸到了《新青年》等進步書刊,從而使他觸及到更為廣闊的世界。國家的憂患、社會的黑暗和人民的艱困現狀,都讓他內心深感激憤,一個熱血青年迸發了強烈的責任感和使命感,試圖以自身拳拳之心探求救國救民的道路。

他參加了當時的進步學生組織——溪山學友會,並和同學金貫真等一起在寒暑假裡組織宣傳隊,到城鄉進行宣傳演出,傳播新文化與進步思想,揭露軍閥政府和帝國主義的罪行。此間,他寫下的部分詩作,如《燈蛾》:“燈蛾扑火似無成,是是非非評不清。我說燈蛾死可貴,粉身碎骨向光明”,這些詩句大膽表達了一個渺小個體勇於奉獻和反抗黑暗的決心,凸顯了他赤誠的救世情懷。

1924年,李得釗中學畢業后受聘在母校任教。1925年3月,他與同學金貫真等人加入中國共產主義青年團。五卅慘案發生后,李得釗與金貫真等人組織了五卅慘案后援會,領導和組織游行示威,發動工人罷工、商人罷市、學生罷課等活動,支援上海工人的罷工斗爭。

1925年7月,在謝文錦的幫助下,李得釗和金貫真離開溫州,進入上海大學學習。許多著名的共產黨人如瞿秋白、惲代英、鄧中夏等,曾先后在此講學。在這裡,李得釗努力汲取著馬克思主義理論知識,接受到革命的教育和熏陶,思想得到了很大的提升。

1925年冬,李得釗被派往莫斯科東方大學學習。東方大學是聯共(布)和共產國際培訓政工干部的學校,對於外國生源,教學目標十分明確:培養外國學生以適應殖民地的革命需要。當時,由於大部分中國學生都沒有俄語基礎,需要教學翻譯把教授的話翻譯成漢語才能明白授課內容。為此,在東方大學的中國班裡,都進行強化俄語教學。在低年級,每周開設24節俄語課,每天4節。到高年級也還堅持俄語教學。當時,俄語教材也以《真理報》或共產國際與聯共(布)中央的文件為主。經過頑強刻苦的學習積澱和密集訓練,李得釗很快掌握了俄語基礎知識。於是,他一邊繼續學習革命理論,一邊利用他嫻熟的英語和新學的俄語,承擔起翻譯工作。1927年2月,受共產國際和中共中央的委派,李得釗回到中國,在廣州、武漢、南昌等地為東方大學招收學員,為中共建立軍隊培養骨干。

經過在東方大學的系統學習,李得釗不僅對馬列主義理論和軍事理論有了更為深刻的掌握,也為日后與中國革命實踐的緊密結合奠定了堅實的基礎。同時,這段留蘇經歷也大大擴展了他對於外部世界的認知和了解,對革命的歷史潮流有了更為深刻的認識,從而形成了廣闊深遠的世界眼光。他將自身的深厚理論知識與敏銳洞見力融會貫通,在今后的工作中發揮了杰出的才能優勢和強大的戰斗力。

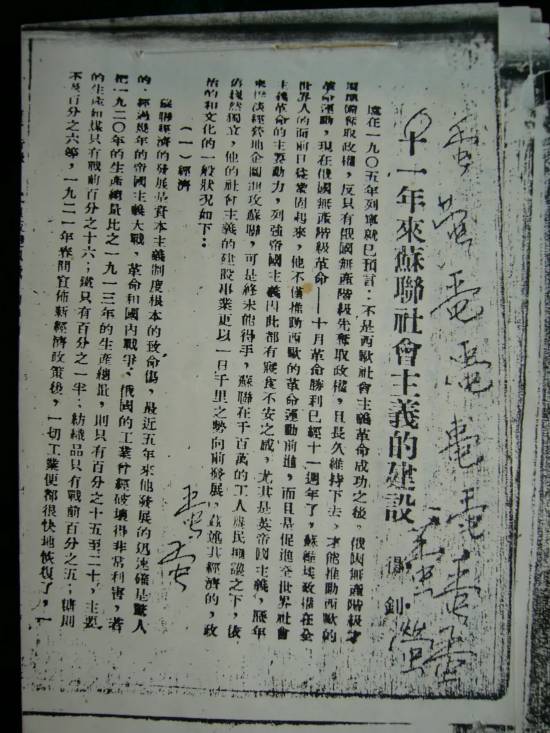

1927年底,李得釗到上海擔任黨中央機關報《紅旗》編輯,並兼職團中央工作。在這期間,他以《紅旗》《列寧青年》為陣地,發表了多篇文章,其中,《文學革命與革命文學》一文還曾被日本雜志轉載。他運用自身的語言優勢,翻譯了《列寧李卜克內西與無產階級青年運動》《國際青年團的現狀》等文章,積極向國內青年普及馬列主義﹔他撰寫了《列寧主義與托洛斯基主義》《十一年的蘇聯社會主義建設》等文章,聯系自己的學習經歷和理論知識,宣傳革命理念。在《十一年的蘇聯社會主義建設》一文中,李得釗通過經濟、政治、教育、藝術、軍事五個方面,介紹了蘇聯十月革命后的建設成就,熱情地感慨道:“蘇維埃政權在全世界人民的面前日益鞏固起來,他不僅推動西歐的革命運動前進,而且是促進全世界社會主義革命的主要動力”﹔“蘇聯在千百萬的工人農民擁護之下,依然巍然獨立,他的社會主義建設事業更以一日千裡之勢向前發展“,凸顯出他對世界政治格局演變的殷切關注和透徹判斷。

此外,李得釗還針對國內政治形勢,積極進行時事分析和革命宣傳。他的文章運用自身理性的思考,條理清晰,邏輯分明,深入淺出,並突出對青年團體的思想引導。例如,在1929年4月15日出版的《列寧青年》第一卷第十三期上,李得釗發表了《中國學生已往的光榮和今后的去路》一文。在這篇文章中,他分析了五四運動爆發的起因及意義,闡述了學生群體所發揮的重要作用和局限性﹔同時,針對學生群體在十年間反帝運動中的思想分化現象和當前更加險惡嚴峻的社會形勢,李得釗呼吁青年學生堅定革命信念,繼承五四運動光榮,“認清人類歷史之演進必須歸結到共產主義”,鼓勵青年學生堅持革命道路,為中國工農及一切勞苦群眾的解放而斗爭。

李得釗撰寫的《十一年來蘇聯社會主義的建設》一文,發表於《列寧青年》

為紀念五卅運動四周年,李得釗發表了《怎樣紀念“五卅”?》一文。在概述五卅運動的情況后,李得釗提出:“現在我們應該怎樣紀念‘五卅’,怎樣完成‘五卅’運動所未完成的事業呢?”對此,李得釗作出了堅決的回答,指出紀念五卅務必要完成三個主要任務:“徹底反對帝國主義,取消帝國主義的一切特權並沒收其在華的企業和銀行,是紀念‘五卅’的第一個主要任務”﹔“貫徹土地革命,解放農民,是紀念‘五卅’的第二個主要任務”﹔“推翻反革命的國民黨及其政府,建立蘇維埃的真正民主政權,是紀念‘五卅’的第三個主要任務”。文章結尾,李得釗大聲疾呼:“隻有徹底執行上述的任務,才是紀念‘五卅’,才能完成中國革命啊!”表明了他對於實現革命目標的堅定決心。

1930年,李得釗至中共中央特科秘書處工作,成為周恩來的得力助手。1933年,中共中央由上海遷往蘇區,上海成立了中共中央的代表機構——中共上海中央局,代表黨中央領導國民黨統治區域內黨的工作,加強全國各地黨組織和蘇區黨中央的聯系,並代表中共中央與共產國際取得聯系。李得釗被任命為中共上海中央局秘書長。

他擔負起了十分繁重的工作任務,任勞任怨。據妻子周惠年的晚年回憶材料,提及丈夫,她說:“領導分配的任何工作,不論有多大的艱險和困難,他總是很順從地去執行。從來沒有說過不字。”

當時的上海被白色恐怖籠罩,暗探密布,特務叢生,危險往往一觸即發,但李得釗憑借自己的機智和沉穩數次化解險情。一次,當他行走在租界街上,突遇外國巡捕攔路戒嚴。懷揣著重要資料的李得釗急中生智,將資料卷起握在手中,從容高舉雙手迎接搜身盤查,表情鎮定,騙過了巡捕的檢查,安然無恙脫身。

然而,幸運並未永恆眷顧他,1934年6月26日晚,中共上海中央局機關遭到破壞,中央局書記李竹聲和秘書長李得釗等人均被逮捕了。

化名林志明的李得釗,任憑敵人軟硬兼施,在審訊中堅不吐實。然而,他的真實身份卻因叛徒的指認而暴露。不久,他被移送到南京憲兵司令部看守所。

當時,中共在國民黨統治區域的組織屢遭破壞,大批中共重要領導人被捕。國民黨趁機改變策略,採取鼓勵自首和發表反共宣言的政策,加強了政治軟化和勸降審訊工作,收買了少數意志薄弱、貪生怕死的中共黨員自首投敵,其中就包括李竹聲。在這股“打報告”“登記”的趨勢中,以往“從不說不字”的李得釗卻始終堅定立場。一位浙江籍法官曾以同鄉人的名義勸他辦個“登記”手續,說這是潮流,李得釗斷然拒絕道:“我絕不自首,自首了就對不起自己的朋友!”法官聽后,也深深為之動容。

和李得釗一起被捕的還有當時身懷六甲的妻子周惠年,她在中央局擔任交通員一職。她機智地偽裝成目不識丁的無知農村婦女,晃過了敵人的訊問,一周后被無罪釋放﹔卻在分娩僅20余天后再次被捕,關押在南京憲兵司令部,與丈夫李得釗的囚室咫尺之隔。

據當時一起被捕的次子李釗回憶,在敵人的攻勢下,母親周惠年被連番受審,承受著巨大的壓力,眼睛紅腫,導致什麼都看不清。同獄室的博古夫人張越霞告知她,丈夫李得釗就在對面的囚室。有一天,張越霞看見李得釗,趕緊向其打手勢,隨后攙扶周惠年走至監牢欄杆前,讓李得釗隔窗望一眼孩子的模樣,這也成為這對父子彌足珍貴的謀面。盡管當時年幼的李釗尚無記憶和意識,但在成年后從母親及長輩間的話語中,依稀拼湊成關於父親的點點滴滴,匯聚成心目中父親的形象輪廓。同獄的張越霞后來提及此事時告訴李釗:“你父親看到你,從臉上表情看很激動,也很高興,又很難過,雖然不遠,可就是過不來。”這是革命者隱忍而剛韌的骨肉親情,但為了追逐心中的理想,為了造福廣大人民的無私大愛,他們卻隻能將這份波瀾激蕩的情感爭取深深埋藏心底,鍛造成更為堅定執著的勇氣與擔當,在革命道路的崎嶇坎坷中迎難而上,孜孜不輟。

盡管獄中條件惡劣,李得釗鼓勵妻子堅持革命斗志,要做革命的硬骨頭。獄警發覺兩人的聯系,將李得釗調整至別的監室。后來,周惠年在看守所洗尿布時曾看到丈夫,但在這高牆監牢之中,他們二人也無法如正常夫妻般互訴衷腸,甚至沒能互相問候,隻有相顧無言。不久,周惠年和孩子被移送到蘇州反省院,此后夫婦二人便再未謀面。

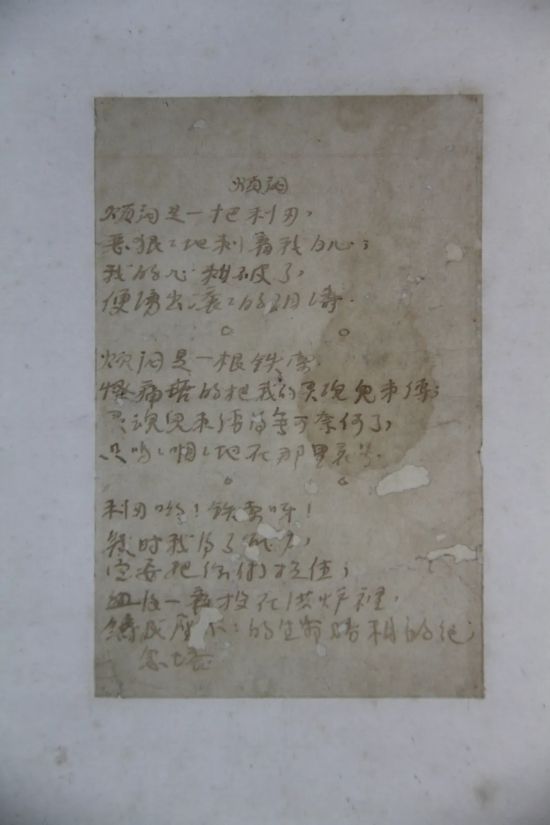

1935年8月,李得釗被判15年徒刑,轉押至中央軍人監獄。在這座被稱作“天牢”的囚籠中,生活條件十分惡劣。監室人數眾多,擁擠不堪,伙食是夾雜著沙子的霉米飯和爛菜湯,有時甚至連口水也喝不上。李得釗的身體不斷惡化,瘦骨嶙峋的他健康每況愈下。面對幽暗無邊的牢獄生活,李得釗也有過彷徨與低潮。他曾寫下一首詩《煩悶》,用“利刃”“鐵索”等意象作比喻,生動地描述了其當時內心的苦痛:“煩悶是一把利刃,惡狠狠地刺著我的心”,“煩悶是一根鐵索,怪痛苦的把我的靈魂兒束縛”﹔然而,革命者頑強的意志並未因一時受挫而有所動搖,清醒的理智促使他不在憂郁中繼續沉淪,信念的力量又使他心中重新燃起抗爭的火焰。他在詩中最后一段寫道:“利刃喲!鐵索呀!幾時我有了能力,定要把你們捉住。然后一起投在烘爐裡,鑄成座小小的生命勝利的紀念塔。”彰顯出一位革命者堅強非凡的自制力和誓同敵人斗爭到底的決心。

李得釗的獄中詩《煩悶》

在獄中,李得釗仍積極關注時事新聞,堅持學習,與難友們互相交流,並以自身的人格魅力感召了更多的難友堅持氣節,不受國民黨的自首政策蠱惑。后曾任中央紀律檢查委員會副書記的劉順元曾回憶道:有一次,他趁看守不在,隔著鐵窗告訴李得釗,一起被捕的八個人中沒有一個自首時,李得釗十分欣慰。李得釗的獄中表現極大地鼓舞了一眾難友,甚至使一些普通犯人和法官也萌生敬佩。劉順元評價道:“他無愧於共產黨員這個稱號,他確實是個特殊材料制成的人!”

然而,長期的牢獄生活雖未摧毀李得釗的意志,卻使他原本勞累多病的身體飽受摧殘,加之肺結核病又得不到及時的治療,他的身體更加羸弱不堪。在生命垂危之際,李得釗給父親寄了一封絕命書。據看到書信的李立敬回憶,信中,李得釗向父親稟明了自己為革命獻身的必死決心。但身為兒子的李得釗又聯想到老人這一生的悲慘遭遇,內心不禁隱隱陣痛:父親中年喪偶,含辛茹苦將自己養育成人﹔如今年歲已老,仍不辭辛勞地撫養自己年幼的孫子,辛勤一生,處境悲慘,為常人所罕見。而面對未來可能遭遇的結局,李得釗希望父親心情開朗,切莫過度悲傷,保重身體。最終,他以樂觀昂揚的視角,預言光明來臨亦為期不遠,望父親可目睹身受。

1936年9月,因獄醫誤診,李得釗過量食用金雞納霜而不幸中毒去世,結束了年輕的生命,年僅31歲。

新中國成立后,周恩來在李得釗遺屬來信中回復到:“李得釗同志是一位很好的同志,為革命事業犧牲了自己。”這平實的話語,卻是對一位革命者最凝練的概括。