編者按:2021年是中國共產黨成立100周年。在全黨開展黨史學習教育和全省開展“再學習、再調研、再落實”活動之際,由中國僑聯信息傳播部指導,福建省僑聯主辦,各設區市僑聯等協辦,聯合推出“追夢中華 學僑史 憶僑杰”專題宣傳。報道百名閩籍華僑華人和歸僑僑眷代表(或事件)與祖(籍)國心連心同呼吸共命運的百年歷程,投身中華民族獨立解放、社會主義現代化建設、實現偉大復興中國夢的偉大實踐,展現敢拼會拼愛國愛鄉無私奉獻的華僑精神,進一步凝聚實現全方位推動高質量發展超越、開啟第二個百年奮斗目標新征程的磅礡福建僑界力量。

葉飛(1914—1999年),菲律賓歸僑,原名葉啟亨,菲律賓名西思托·麥卡爾托·迪翁戈,曾用名葉琛、聶揚、葉英、小葉,福建南安人,國家領導人。曾任共青團福建省委宣傳部部長和代理書記,共青團福州中心市委書記,中共閩東特委委員、書記,閩東人民抗日軍政委員會主席兼中國工農紅軍閩東獨立師政治委員,新四軍第三支隊第六團團長,江南抗日義勇軍副指揮,新四軍挺進縱隊政委兼副司令員,新四軍蘇北指揮部第一縱隊司令員兼政委,新四軍第一師副師長兼第一旅旅長、政委,新四軍第一師副師長、第一旅旅長、第一旅政委兼蘇中軍區第三軍分區政委,中共蘇中區第三地委書記、蘇中軍區副司令員。新四軍第一師、副師長、蘇中第三分區中共地委書記,新四軍第一師師長兼蘇中軍區司令員,和中共蘇中區委書記、蘇浙軍區副司令員,中共福建省省委第二書記、第一書記,福建省省長,福建省政協主席,南京軍區副司令員,中共中央華東局書記處書記,國家交通部部長,人民解放軍海軍第一政治委員,第一至第三屆國防委員會委員,中共第八屆中央候補委員、中央委員,第十屆中央候補委員,第十一、第十二屆中央委員,第六、第七屆全國人大常委會副委員長。

生於菲島 五歲返鄉

葉飛祖籍福建省南安縣金陶區深垵鄉(今南安市金陶鎮深垵村),1914年5月7日,葉飛生於菲律賓奎鬆省地亞望鎮一個僑商家庭。

父親葉蓀衛原是南安縣金陶深垵鄉貧苦農民,因生活貧苦,新婚不久即告別親人,南下菲律賓做苦工。在南洋蕉風椰林中,他拼死拼活勞作,省吃儉用,用攢下的錢做販夫,之后開小鋪為生。葉蓀衛到菲律賓后,娶了菲律賓當地人麥爾卡托小姐為妻,夫妻二人共生6子2女,若加上葉蓀衛家鄉原配夫人收養的一個大兒子葉啟迪,葉蓀衛共有7子2女,葉飛行三。葉飛出生時,家境已經小康,父母各開一家小店,母親還擁有一片椰林,父親不但開了小店,還開了家小型的椰油作坊。葉母受過良好教育,英語甚佳,來往信件都用英文,曾認真教了葉飛一年英語。

葉飛的女兒葉葳葳曾在《葉飛將軍與他的菲律賓家庭》文中記述了父親回鄉:

葉蓀衛出生於福建省南安縣金陶鄉的一個貧苦農民家庭,像其他人一樣,成親后就把新娘留在家裡,孤身一人下了南洋。1900年到達菲律賓。奎鬆省地亞望鎮的周圍是一大片的椰林,華人很少,葉蓀衛為了幫人收椰子來到這裡,認識並深深地愛上了麥爾卡托小姐。麥爾卡托家在地亞望鎮雖不是什麼豪門望族,但也是一個殷實人家。葉蓀衛是貧窮的,沒有護照,頂了“迪翁戈”的名字生活。麥小姐當時隻有15歲,長得相當漂亮。兩人相愛后就面臨著結婚的問題。但是這個婚姻有一些明顯的障礙:當時華人如果和菲土著人結婚是被同胞看不起的﹔而且麥爾卡托家是天主教徒,不能與異教徒通婚。於是葉蓀衛下了決心,他接受了洗禮,入了天主教,並入贅麥家。唯一的條件是:為了對得起祖先和家鄉的發妻,他必須將頭兩個兒子送回老家,其他的孩子可以入菲律賓籍。婚后,兩個兒子先后落地,老大葉啟存,老二葉啟亨,菲律賓名字是西思托·麥爾卡托·迪翁戈,這就是葉飛。

葉飛5歲時,葉蓀衛遵守以前的承諾,帶著兩個兒子回到家鄉,這是在1919年,他離家已經近20年了。

家裡的妻子雖然生活沒困難,但孤獨寂寞,為了消磨時光,她領養了一個兒子。丈夫送回兩個兒子,是對她地位的承認,也給她的生活帶來新的活力。

1919年,父親帶著次子葉啟存和葉飛回到南安老家,5歲的葉飛第一次踏上福建土地。當時,閩南土匪橫行,葉父回鄉才一個月,就被土匪綁票,贖回之后立即出國,從此再未回鄉,葉飛也從此離開了父親。葉飛和二哥由父親的原配夫人謝氏撫養長大,謝氏沒有生育,將葉飛和哥哥當作親生兒子一樣疼愛,葉飛也事母甚孝。

廈門讀書 接受馬列

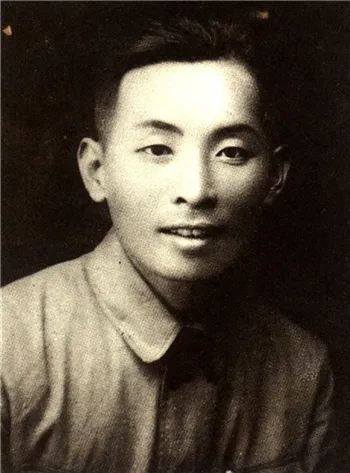

青年葉飛

葉飛還鄉不久,就被送入鄉間私塾讀書,兩三個月時間就學會了閩南話,並學會讀寫一些漢字。1920年,進入深垵鄉完全小學,接受新式教育。讀高小時,他的一位叫葉驥才的數學老師,是國民黨左派,很喜歡葉氏兄弟,經常向這對小哥倆講解反帝反封建的民主革命思想。后來葉飛將之視為幼年時代思想上的啟蒙者,與之保至終生友誼。新中國成立后,這位老師退休住在上海,葉飛常去上海看望他。

1925年,葉飛高小畢業。當時,世界經濟危機波及葉父生意,父親寫信回來說:家裡經濟困難,隻能供一人升學,另一個要回菲律賓幫他經商。葉驥才聞知,找到謝氏,說:“你這兩個兒子都是高才生,中途輟學太可惜了,你們是小康人家,還是讓倆兄弟都繼續升學為好。”謝氏立即答應,寫信給丈夫,葉驥才也給葉父和葉家兄弟的生母寫了一份懇切的長信勸說,終於打動了葉父,他同意兄弟倆一起考中學。

在葉驥才的建議下,葉家兄弟考入了國民黨左派辦的廈門中山中學,因功課底子厚,兄弟倆考取了插班生,直接讀初二。葉飛學業優異且學得十分輕鬆,因此有大量的課余時間讀書,開始接觸馬克思主義,《新青年》《向導》成了葉飛最喜歡的刊物,他還閱讀了《共產黨宣言》《共產主義ABC》等共產主義運動的讀物。葉驥才介紹了不少左派“大朋友”與葉家兄弟相識,他們經常給葉家哥倆講革命道理。大革命時期,廈門中山中學師生中有中共黨員、共青團員,當時廈門大學、集美學校和中山中學是中國共產黨組織的據點。

專職革命 青年領袖

1927年4月,蔣介石發動四一二反革命政變,一批葉飛熟悉的共產黨人倒在血泊之中,廈門中山中學被當局強行封閉,葉飛和幾個同學轉學到廈門的省立第十三中學。

葉飛沒有被白色恐怖所嚇倒,反而堅定地接受了共產主義思想。當時,省立十三中有個數學教師是中共福建省委秘書長,葉飛開始參加黨的一些秘密活動,1928年下半年他加入了共青團員,並受命在學校發展團員和建立支部。在擔任團支部書記后,葉飛開始在學生中傳播革命思想,組織同學會,並奉命在畢業前夕,專職從事革命工作。他冒著生命危險在廈門開展工人運動,先后出任共青團廈門區委書記、共青團福建省委委員兼宣傳部部長、共青團福建省委代理書記。1929年冬天,還曾作為福建省的青工代表,出席共青團中央和全國總工會在上海召開的全國青工代表大會。

1930年7月,葉飛在廈門被捕,他沒有暴露身份,以共產黨嫌疑犯的罪名被判刑。當時,因為共產黨剛剛成功領導了廈門劫獄,因此葉飛被關入了死囚牢房,備受折磨。當時已回到菲律賓的二哥葉啟存火速趕回廈門,參加營救弟弟,並每周利用探視時間傳遞獄外消息和送一些食品,幫助葉飛熬過一年半獄中日子。

開辟蘇區 組建紅軍

1931年年底葉飛出獄后,被黨組織調往福州,任共青團福州中心市委書記。

1932年3月,葉飛加入中國共產黨。在福州工人之間發展團組織、組織領導青年抗日救亡工作。同年下半年,葉飛奉命以中共福州市委特派員的名義,化裝成福州商人,到閩東巡視工作。

葉飛到閩東后,於1933年5月28日,與顏阿蘭一起領導了“霍童暴動”,拿下了霍童民團駐地宏街官,繳獲了26支槍,接著又乘勝進擊,收繳了坑仔裡、赤溪地區80多條槍,於6月底建立起閩東工農游擊第三支隊。1932—1934年8月,葉飛等先后在閩東創建了7支主要的革命武裝,建立了閩東工農游擊第一至第七支隊,還著手組織保衛農會的紅帶會,建立赤衛隊。

1934年年初,葉飛參與創立了閩東紅色根據地,於2月份成立了閩東蘇維埃政府,之后組建了工農紅軍閩東獨立第二團、第十三團,還組織了三支海上游擊隊,並創建了閩東獨立團海上游擊獨立營。

紅色閩東 特委書記

1934年3月,葉飛在聞知中共福州市委代理書記陳之樞叛變后,沉著冷靜,果斷採取措施,切斷與福州中心市委的所有聯系,避免了閩東特委被摧毀,之后他主持了福安和連江中心縣委的緊急聯席會議,建議組織中共閩東特委,並得到大家一致同意,當選特委委員。

當時,閩東特委與中共中央失去聯系,葉飛以自己的大智大勇,與閩東特委的同志一起堅持領導閩東地區游擊戰爭,不斷拓展蘇區。中共中央只是從報紙上了解到福建東部有一塊蘇區,正在進行土地革命。1934年,中國工農紅軍北上抗日先遣隊准備入閩,中共中央領導交代設法和閩東蘇區取得

聯系。

當時,閩東革命武裝在葉飛等帶領下,擊退了國民黨八十四師、新十師和省保安隊的進攻,不但鞏固了原來的蘇區,還新開辟了鼎(福建福鼎縣)平(浙江平陽縣)蘇區。

中國工農紅軍北上抗日先遣隊在福州打了數仗之后,向閩東轉移,並在連江紅軍獨立十三團配合下,打開了羅源縣城,繼續北赴寧德,葉飛帶閩東獨立二團趕到赤溪與之會師,並為他們提供了大量給養,還接受了100多位傷員。

1934年9月,葉飛著手創立中國工農紅軍閩東獨立師並任政委,下轄三個團。之后,他率領部隊開辟了周寧、壽寧、政和邊界的新蘇區。

中央紅軍長征不久,方志敏率領的北上抗日先遣隊,在數十倍敵人的圍攻之下於皖南覆沒,敵人集中兵力,以8個師約10萬人圍攻閩東蘇區。葉飛臨危不懼,率中國工農紅軍閩東獨立師展開了艱苦卓絕的游擊戰。

1935年5月,葉飛重建中共閩東特委並擔任書記。在他領導下,粉碎了敵人多次清剿和嚴密封鎖,重建了12個縣的紅色政權,開辟了新游擊區。中共閩浙邊臨時省委成立后,葉飛任宣傳部部長兼團省委書記。

促進合作 共同抗日

中共閩東特委長期無法與中共中央取得聯系,隻能從搜集到的黨的公開文件和報紙刊物中,分析形勢和黨的方針政策,接受黨的領導。

1936年冬天,葉飛看到了《為抗日救國告全體同胞書》(即《八一宣言》),以后又得到了《中國共產黨致中國國民黨書》和不少介紹中共抗日主張的報章,他立即著手創立閩東人民抗日軍政委員會,並任主席,以此代替閩東蘇維埃政府,發布抗日布告,大量翻印、張貼《八一宣言》,著手開展抗日民族統一戰線活動,派出代表到福州與國民黨福建當局商談共同抗日之事,葉飛從抗日大局出發,與國民黨福建當局達成四項協議:

1.閩東紅軍改編為國民革命軍福建抗日第二游擊支隊﹔

2.國民革命軍福建抗日游擊支隊由共產黨領導﹔

3.劃屏南縣為閩東紅軍駐區,一百裡內國民黨不得駐兵﹔

4.以中共閩東特委的名義發表國共合作共赴國難宣言,並公諸報紙。

1937年12月,在當時的《福建民報》上公開發表了《中國共產黨閩東特委共赴國難宣言》。

入新四軍 率部北上

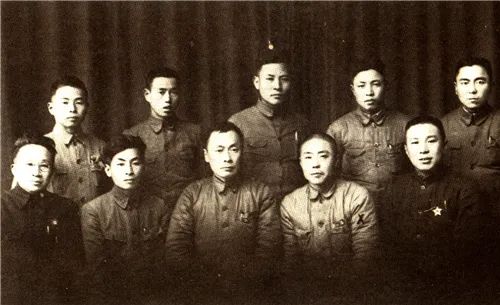

1938年1月,部分南方游擊區負責人在南昌新四軍軍部合影,前排左起:張雲逸、葉飛、陳毅、項英、黃道

1937年12月,新四軍已在南昌設立辦事處,八路軍南京辦事處派參謀顧玉良來閩東聯系葉飛。那時,項英、陳毅已到南昌籌建新四軍軍部,要葉飛隨同顧玉良前去接受任務。葉飛隨之經福州去南昌。

在福州,國民黨福建省主席陳儀在辦公室與葉飛見面,驚訝地問:“你就是葉飛?”葉飛答:“是呀。”他情不自禁說:“你是個書生嘛!”晚上,陳儀設宴為葉飛接風,保安司令等人作陪。

葉飛在南昌接受了新四軍軍部命令,將之一手組建的中國工農紅軍閩東獨立師改編為國民革命軍新四軍第三支隊第六團,葉飛為團長,全團約1300多人。

1938年2月,葉飛率新四軍第三支隊第六團,離開了戰斗多年的閩東,踏上抗日征途。

與日作戰 頻奪勝績

1938年3月下旬,葉飛率第六團抵達安徽省岩寺地區。5月中旬,葉飛率第六團隨第三支隊離開岩寺,進駐南陵、蕪湖、宣城地區,然后轉入銅陵、繁昌、南陵邊區抗擊日軍。

在激戰日軍的同時,葉飛帶第六團在皖南展開了練兵,將一支游擊部隊改造成正規部隊。1938年10月,葉飛奉命率第六團進入蘇南茅山地區,歸第一支隊指揮,開始頻頻與日軍作戰,曾經在去茅山的路上,八天就與日軍打了七仗。

在敵后,葉飛指揮部隊不斷襲擊日軍,積小為大勝,他依靠靈活機動的戰略戰術,以夜襲、奔襲、奇襲和伏擊等手段,取得了一連串的勝利。1939年,陳毅寫了一封《獻給良團全體同志》的信,良團是六團的代號,信中概述和評價葉飛所率六團半年多的戰斗。信上寫道:“我們今天不應諱言,在最初東征時期,你們中間曾經有極少數人過高估計日寇的戰斗力,但是你們經過六個月的戰斗,在白免,在高廟,在寶埝,在下蜀,在龍潭,在延陵,你們與日寇交手,打敗了日寇。”

在蘇南敵后,葉飛一方面與日軍作戰,一方面通過減租減息,發動群眾抗日,建設茅山根據地。

東進江南 敵后征戰

“江抗”副總指揮、東路工委書記葉飛(中間站立著)在陽澄湖船上

1939年5月5日凌晨2點,葉飛率領第六團,從茅山出發到江南東路地區打擊日本侵略者。

東路地區指的是江蘇省常州市以東、京滬鐵路兩側的長江三角洲地帶,南起太湖,北至長江,東接上海。它交通方便,經濟文化發達,戰略位置十分重要。日軍侵佔東北之后,在大舉進犯華北的同時,以重兵佔領了這個地區。而在上海、南京淪陷之后,江南地區陷入混亂的無政府狀態,廣大人民群眾期待新四軍進入江南敵后領導抗戰。

1938年5月4日,中共中央馳電新四軍:“在偵察部隊出去若干天之后,主力就可准備跟行。在廣德、蘇州、鎮江、南京、蕪湖五區之間廣大地區,創造根據地,發動民眾的抗日斗爭,組織民眾武裝。”並指示:“在茅山根據地大體建立起來之后,還應准備分兵一部進入蘇州、鎮江、吳淞三角地區,再分一部分渡江進入江北地區。”

1939年2月間,周恩來來到皖南新四軍軍部,傳達中共中央六屆六中全會精神,重申全黨獨立自主地放手組織人民抗日武裝的方針,指示新四軍要實行“向東作戰,向北發展”的方針。緊接著,陳毅就命令葉飛率第六團以“江南抗日義勇軍”(簡稱“江抗”)的名義出征,葉飛臨時改名為葉琛。

5月5日凌晨2點出發后,拂曉時葉飛所率第六團在常州附近越過寧滬鐵路,於天明時與梅光迪所率的部隊會合,梅光迪(后叛變當了漢奸)任江南抗日義勇軍總指揮,葉飛任副總指揮。兩支部隊會合之后,一起東進,在無錫梅村和強學曾領導的游擊隊會合。

攻滸墅關 日軍震驚

為了鼓舞士氣,樹立群眾的抗日信心,擴大江南抗日義勇軍的影響力,葉飛等和地方黨組織商量后,決定攻打京滬線上滸墅關車站。滸墅關車站,是日軍在滬寧鐵路中段的重要據點。葉飛決定以夜襲之法滅敵。

1935年6月24日黃昏,葉飛率六團出發。夜裡12點多,抵達距滸墅關半裡路之地,他按照作戰計劃,下令開始進攻。葉飛在自己的回憶錄中,記錄了夜襲滸墅關之戰:

首先上去的是突擊隊,他們以隱蔽的動作迅速搞掉了敵哨兵,接著摸到敵人的兵房。在“江抗”到來之前,從來沒有人敢來動他們,因此,他們沒想到我們會在這個時候殺進來,都在睡大覺呢。就在突擊隊摸到敵兵房的同時,攻擊部隊也沖上去,把一排排手榴彈扔進了窗口。隨著隆隆的爆炸,敵兵亂作一團。當他們從夢中清醒過來的時候,已經死的死、傷的傷,剩下的人拼命向外逃竄。這時我們的機槍響了,步槍也瞄准射擊,一串串子彈射向敵人,打得兵房起火,日軍驚慌狂叫。另一處,我軍炸毀了鐵路橋。一時間,熊熊的火焰燒紅了半邊天,機槍聲、步槍聲和手榴彈爆炸聲,宣告著我們的勝利和日軍的慘敗。

三點多鐘,戰斗就結束了。這一仗打得干脆利落,前后隻用一個多小時,就全殲了這裡的日軍。還使鐵路停止通車三天……

這一仗令國人興奮,上海和香港不少報紙報道了這一消息,還刊登了美國記者史沫特萊關於這次戰斗的通訊。從此,江南抗日義勇軍聲名遠揚,日軍甚為震驚。

進陽澄湖 建根據地

滸墅關戰斗之后,葉飛率江南抗日義勇軍繼續東進,進入常熟。在陽澄湖畔,與中共地下黨組織及他們領導的游擊隊建立了聯系,在湖上的集散地東塘寺一帶,一邊打擊進犯日軍,一邊建立抗日根據地。

依靠人民群眾和蘆葦蕩等有利地形,葉飛指揮部隊,一次又一次給予進湖“掃蕩”的日軍以狠狠打擊,使敵人的一次次“掃蕩”都以損兵折將的慘敗而告終。與之同時,葉飛率部深入常熟埠港村濱,與地方黨組織一起,召開群眾大會,宣傳抗日,擴大抗日武裝,組織抗日團隊,很快各鄉各縣都建立起自衛隊、農救會、青救會和婦救會,他們配合部隊反擊日軍的“掃蕩”,打擊和襲擾敵人,傳遞情報,救護傷病員,籌集糧食,趕做軍鞋。

曾開創閩東蘇區的葉飛,具有豐富的開辟根據地經驗。在他的努力下,長江三角洲的水網地帶,初步建立起了以陽澄湖東塘寺為中心的蘇(蘇州)、常(常州)、太(太倉)和澄(江陰)、虞(常熟)抗日根據地。

奇襲機場 燒毀日機

葉飛率領江南抗日義勇軍,在蘇常太地區縱橫馳騁,奇襲據點,反擊“掃蕩”,屢創勝績,不但消滅了敵人,而且繳獲了大批武器,武裝了隊伍。因為打出了威風,上海、蘇州、無錫等地的抗日青年學生和工人紛紛前來投軍,使江南抗日義勇軍不斷壯大。1939年5月5日,葉飛率第六團東進時隊伍僅700人,到10月已發展到2000多人,加上地方武裝在內已有6000多人。

為了進一步擴大抗日影響和打擊侵略者,葉飛率一部向上海近郊挺進,在青浦的觀音堂地區與當地游擊隊會合,伺機打擊敵人。有一天,上海近郊的數百名日偽軍前來“掃蕩”,葉飛指揮部隊出擊,將敵人擊潰。殘敵向上海虹橋機場方向逃竄,我軍乘勝追擊,一氣追敵六十余裡,天黑后到達上海虹橋機場,在夜色掩護下,將偽警察和辦事人員關入一間房子裡,沖進機場,看到停機坪上有4架飛機,這時機場四周碉堡裡的日軍打開探照燈開槍射擊,我軍打開機場儲存汽油大桶,把汽油澆在飛機上,再將一支支火把扔上去,頓時火光沖天,4架飛機全部燃燒起來,我軍趁機撤出。

《葉飛回憶錄》對此有詳細記載,還記錄了當時社會的反應:

這一仗影響相當大,上海的老百姓以為新四軍要進攻上海了,有的群眾還做好了歡迎的准備。第二天,上海出版的《導報》《譯報》以及《密勒氏評論報》《士林西報》等都做了報道,在國際上引起很大的反響。……日軍因為搞不清情況,第二天仍沒有動靜,直到第三天,才出動一個聯隊,配一部分騎兵,“掃蕩”了一天。這時我們已順利轉移,日軍毫無所得。

北渡長江 奮戰蘇北

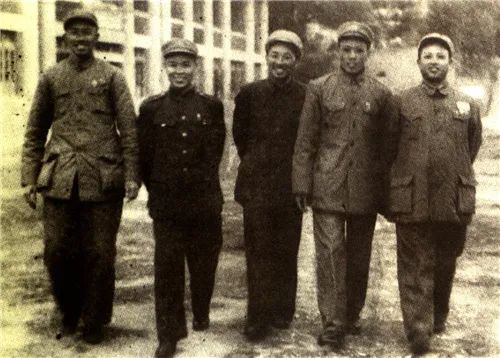

1940年8月,葉飛(右一)與吉洛(姬鵬飛,中)、張藩合影

為打開蘇北新的抗日局面,葉飛率江南抗日義勇軍於1939年年底抵達揚中,隨后跨過長江,到達江都吳家橋地區,和新四軍當地部隊合並,改編為新四軍挺進縱隊。管文蔚任司令員,葉飛改名聶揚,任副司令員,張藩任參謀長,吉洛(姬鵬飛)任政治部主任。挺進縱隊下轄4個團,一團即為葉飛從閩東帶出來的新四軍第六團。

1938年年底,國民黨內出現了投降逆流,汪精衛於12月底公開投敵,中國共產黨旗幟鮮明地反對投降。1939年1月召開的國民黨五屆五中全會,確定從對外轉向對內,制定了一整套反動的“溶共”“防共”“反共”的具體政策。

中共中央為保持抗日陣地和打退投降反共逆流,1939年1月24日和25日致電蔣介石及國民黨五中全會,指出在日軍陰謀分化我國內部之際,必須鞏固和擴大抗日民族統一戰線。

國民黨頑固派對共產黨的政治壓迫和軍事進攻,在1939年12月到1940年3月間達到了高潮。國民黨安徽省主席兼二十一集團軍總司令李品仙調集5000余兵力,於1940年3月4日首先向新四軍駐津浦路西的江北指揮部及第四支隊司令部發起進攻,我軍奮起自衛。與之同時,國民黨江蘇省主席兼魯蘇戰區副總司令韓德勤調集三十九旅、獨立六旅、常備十旅、補一旅等部共萬余兵力,於3月21日分三路,向新四軍第五支隊后方機關所在地—半塔集及其附近地區,發動大規模的圍攻。

22日,葉飛接到馳援雙塔集之命。23日,他率領挺進縱隊第一團和第四團各兩個營西行,馳赴雙塔集,晝夜兼程,快速行軍。在橫跨天揚公路時,與百余名日偽軍遭遇,他指揮部隊隻用一個小時就全殲一個小隊的日軍和一個連的偽軍。24日,葉飛所率挺進縱隊前進到半塔集東南20余裡之馬集附近,發現頑軍,再次出擊,接連打下三個村庄,消滅頑軍100余人,突破了頑軍包圍半塔集東南面的缺口。26日,他率部由馬集向半塔集方向攻擊前進,激戰3小時,擊潰了圍攻半塔集的頑軍主力獨立第六旅,殲敵一個營,敵余部向竹鎮方向逃竄。緊接著,葉飛被任命為前敵副指揮,參與指揮部隊開始大反擊,取得了半塔集保衛戰的最后勝利。

半塔集保衛戰勝利之后,新四軍很快建立了天長、盱眙、來安、嘉山、六合、高郵、儀征、甘泉八個縣的抗日民主政權。

1940年4月,日軍“掃蕩”高郵,在佔領了高郵、興化、泰州后,國民黨軍大潰,我軍蘇南、蘇北交通面臨斷絕境地,陳毅致電中央請求讓戰將葉飛速率部回到蘇北。5月4日,毛澤東、王稼祥致電主持江南工作的劉少奇:“望令葉飛部開返蘇北,在蘇北地區放手發展,在今年內至少擴大至兩萬人槍。嚴令葉飛訂出分期實現計劃,立即動手在高郵、泰縣、泰興、靖江等縣建立抗日民主政權,放手發動群眾,發展黨的組織。……”

葉飛奉命率部回到蘇北吳家橋,依照中央指示,成立了江都縣人民政府,開展減租減息,當地人民的抗日激情被進一步調動起來。

1940年5月17日,日偽軍500多人扑向吳家橋,葉飛率部迎戰,從拂曉打到中午,敵軍鋒頭受挫,我軍乘勝反攻,激戰終夜,殲敵大部。

為應對敵人報復,葉飛率部跳到通揚河以北的郭村。一到郭村,他指揮部隊開展民運工作,減租減息,委任區長,擴大自衛隊,主要向北發展,向西打擊日偽。在這之后,他指揮部隊與數倍於自己的敵人展開激戰,取得了郭村保衛戰的勝利。中華人民共和國成立之后,郭村保衛戰被拍成了電影,片名就叫《東進序曲》,這是葉飛和葉飛領導的部隊的戰斗經歷第二次被拍成電影,還有一部即是當年風靡大江南北的現代京劇《沙家浜》。

艱難東進 決戰黃橋

郭村保衛戰之后,遵照中共中央指示,將新四軍江南指揮部改為蘇北指揮部,陳毅任指揮兼政委,粟裕任副指揮,劉炎、鐘期光分任政治部正副主任,設三個縱隊,葉飛為第一縱隊司令員兼政委。第一縱隊下轄三個團:第一團(原新四軍老六團)、第四團(原挺進縱隊四團)、第五團(王澄起義部隊)。

為在蘇北建立以黃橋鎮為中心的蘇北抗日根據地,1940年7月25日,陳毅率蘇北指揮部開始行動,長途奔襲,直取黃橋,令葉飛率第一縱隊為右路先鋒,擔負主要突擊﹔命王必成率第二縱隊為左路配合,保障翼側﹔以陶勇率第三縱隊迂回,斷敵退路。在進擊途中,陳毅對南北夾擊阻攔的國民黨頑軍韓德勤所部採取不同的對策:以懲戒動作擊潰陳泰運稅警團1個多營,卻如數遣還俘虜,送還繳獲的部分槍支,勸其不要當韓德勤的犧牲品﹔以堅決打擊的方式殲滅勾結日偽、猖狂反共的何克謙保安第四旅。新四軍三路部隊相互策應、緊密配合。經一夜激戰,新四軍於7月29日凌晨解放黃橋。葉飛率部勇立頭功。此戰殲滅何克謙部主力2000余人。何克謙部特務團400余人在中共秘密黨員陳宗保率領下戰場起義。陳毅隨即轉兵,連克孤山、西來鎮等日偽據點,並兩次粉碎日偽軍的“掃蕩”。群眾奔走相告:“新四軍是真來打日本鬼子的!”

葉飛率部參加了攻取黃橋之戰,取得勝利。之后,進至如皋、如西地區,葉飛指揮所部一團攻克靖江東北的西來庵鎮日軍據點,四團攻克孤山偽軍據點。積極准備反擊日偽軍“掃蕩”和反頑軍摩擦的戰場,以及開創根據地的工作。當時,從黃橋潰散之敵,散布農村為惡,擾亂社會治安,各團分散進剿,使當地人民群眾安居生產。

8月初,新四軍成立了黃橋軍民聯合辦事處,恢復了黃橋周圍四個區的行政工作,由一縱隊政治部副主任陳同生兼任主任,開始收稅、征糧,解決部隊供應,粉碎國民黨想從財政上、給養上卡死新四軍的陰謀。8月下旬,成立通如靖泰臨時行政委員會,下設泰縣、泰興、如皋、靖江四個縣政府,頒布抗日民主施政綱領、“二五減租”法令和群眾團體組織法。為培養軍政干部,成立了蘇北軍政干校,吸收了大批知識青年﹔開辦黨員訓練班,提高新黨員政治素養和工作能力﹔出版《抗敵報(蘇北版)》﹔成立農抗會、婦抗會、青抗會等抗日群眾團體。以黃橋為中心的根據地,以最快的速度建設,很快便初具規模了。

韓德勤對新四軍創建以黃橋為中心的抗日民主根據地以及部隊的迅猛發展,群眾運動的轟轟烈烈十分不滿。他抽調兵力,調整部署,補充彈藥,策劃進攻黃橋。8月23日韓德勤在蔣介石、顧祝同的命令下,開始軍事行動。31日下達作戰命令,要求各部“向黃橋附近地區攻擊前進”,殲滅“盤踞分界、黃橋一帶之匪”。

9月中旬,黃橋保衛戰打響,陳毅坐鎮總指揮,粟裕負責具體指揮。葉飛率第一縱隊在黃橋西北實施主要突擊。10月上旬,戰斗進入白熱化,葉飛冒雨到陣地上巡視,發現頑軍韓德勤部獨立第六旅毫無戒備地向南行進。他立即向陳毅建議:不要等頑軍攻到黃橋北門,馬上出擊,把它切成幾段,一舉殲滅。得到同意后,葉飛即令第一團分3個方向直插獨立第六旅的腹部,第四團打其前衛,第五團打其后衛。頓時,敵人的一條長蛇隊被斬成幾段,獨立第六旅首尾不能相顧,且又被及時趕到的王必成第二縱隊切斷了與第八十九軍的聯系,部隊亂作一團。獨立第六旅悉數被殲,旅長翁達自殺身亡。接著,陶勇指揮第三縱隊硬把沖入東門的敵人殺出,然后架起機槍死死頂住。這時,葉飛和王必成各自率部迅速穿插,圍殲進入黃橋以東的第八十九軍。經一夜激戰,第八十九軍軍長李守維落水淹死,第三十三師師長孫啟人被俘。

黃橋決戰取得殲頑敵韓德勤1.1萬人的大勝利。陳毅在向中央軍委電報中稱“黃橋戰斗、野屋基戰斗均與我葉飛所部遭遇,極為頑強”……“我1、2、3、4、9各團進攻凶猛……敵膽始寒”。

討逆作戰 再建新功

12月中旬,在華中新四軍八路軍總指揮部成立后進行的曹甸戰役攻堅階段,葉飛率第一縱隊經過近迫作業,越過壕溝,不久突破東小圩,佔領了部分陣地,為最終殲滅頑軍韓德勤部8000余人的勝利奠定基礎,葉飛又立新功。

“皖南事變”發生后,中共中央決定在軍事上堅決進行自衛,在政治上展開猛烈反攻,粉碎國民黨頑固派的投降反共陰謀。

1941年1月20日,中央軍委發布命令,重建新四軍軍部,任命陳毅為代軍長,劉少奇為政委,張雲逸任副軍長,賴傳珠任參謀長,鄧子恢任政治部主任。新四軍部隊統一整編為7個師,原蘇北指揮部所屬部隊編為第一師,粟裕任師長,劉炎任政委,葉飛任副師長,鐘期光任政治部主任。第一縱隊編為第一旅,由葉飛兼任旅長、政委。

1941年2月18日,在代軍長陳毅、政委劉少奇的指揮下,新四軍發起了討伐漢奸李長江的“討逆戰役”。《討伐李逆長江命令》任命新四軍第一師師長粟裕為討逆總指揮,副師長葉飛為副總指揮兼前敵指揮。戰役當天,葉飛親率集結於海安以西的第一師主力第一旅、保安團和蘇北指揮部獨立支隊為先頭部隊,首先攻取姜堰,然后從蘇陳庄橫掃大小仲家院等據點,掃清了泰州城東、城南的外圍陣地,為擔任主攻泰州城任務的部隊打開了通道。19日黃昏,總攻開始,次日凌晨,部隊攻克泰州城。李長江率殘部棄城向西逃竄,又遭到葉飛的第一師全力追殲。

粉碎“掃蕩” 斬獲奇巨

1941年3月,中共中央決定在新四軍第一師活動區域設立一元化集體領導機構—蘇中軍區。由劉炎、粟裕、鐘期光、周林、管文蔚、陳丕顯、蔡良7人組成,劉炎任書記。3月31日,中共中央華中局決定由新四軍第一師第一、第二、第三、第十八旅分別兼蘇中軍區第三、第二、第四、第一軍分區。葉飛任旅長的第一旅,為蘇中軍區第三軍分區,葉飛兼任政委。

“皖南事變”后,我方在鹽城重建軍部,日軍決定在我方立足未穩之際對蘇北進行大掃蕩。1941年7月20日,日軍調集日偽軍17000余人向鹽城合擊,妄圖消滅新的新四軍軍部機關及主力。韓德勤更落井下石,出兵攻打我軍,我軍部腹背受敵,情況危急。

當時葉飛任新四軍第一師副師長,第一旅旅長、政委兼蘇中軍區第三分區政委。雖然三分區不在敵“掃蕩”范圍,但葉飛考慮到了全局的關系,決定在三分區主動發起進攻,配合鹽阜區反掃蕩。葉飛首選古溪這個敵偽軍中心據點為第一個目標,果斷行動,僅一夜激戰就全殲偽軍一個團一千余人,接著一舉攻下黃橋、季家市、孤山、石庄等敵據點。三分區敵偽據點大部分被攻克,蘇北敵軍不為所動。葉飛運用了“圍魏救趙”的策略,乘勝包圍泰興城后又令一旅主力再出擊圍困南浦旅團所在地泰州城,敵酋南浦襄吉才不得不從鹽阜撤退回援泰州。這樣,葉飛就巧妙地為軍部解了圍。南浦不甘失敗,向三、四分區進行報復性“掃蕩”,葉飛採取“蘑菇戰術”。待南浦旅團東進至古溪、營溪附近時,葉飛指揮部隊急行軍向西,轉至敵背后,奔襲泰興、黃橋之間的敵據點姚家岱,並一舉攻克,殲日軍一小隊。南浦旅團聞訊,又從東向西追擊新四軍。待敵迫近,葉飛指揮部隊於夜間急行軍向南,經靖江地區,東返根據地腹地南部集結。南浦兩次扑空,隻得撤回泰州城。這樣,三分區也粉碎了敵人的“掃蕩”。戰后,軍部給葉飛去電嘉獎,表揚一旅粉碎日軍對鹽阜區“掃蕩”的功勞。

1942年12月起,葉飛升任中共蘇中區第三地委書記、蘇中軍區副司令員。任上,率領軍民不斷粉碎敵人發起的大“掃蕩”、大“清鄉”、大“清剿”。

1943年春,日偽開始對四分區進行“清鄉”,對三分區進行“清剿”,葉飛立即在三分區組織了由60余人參加的短槍隊,派三專署公安局局長帶領前往四分區,參加內線的反“清鄉”斗爭。同時,在外線也積極配合。5月4日,葉飛集中泰州、泰興、靖江三個獨立團的主力,在靖江城至新港公路五號橋伏擊偽十九師七十三團陳正才部。經過兩小時激戰,全殲該部,俘偽營長以下官兵408人。5月4日,如西縣軍民摧毀敵人“清鄉”封鎖線﹔之后,葉飛指揮軍民一面破毀敵人的“清鄉”封鎖線,一面向日偽據點進攻。至7月1日,敵人精心構筑的長達140公裡封鎖線全部被我軍民摧毀,敵新筑據點全被拔除。據統計,1943年7月1日至1944年6月30日,葉飛指揮軍民作戰138次,攻克日偽據點15個,攻襲日偽據點19個,斃、傷、俘敵3000余人,爭取偽軍反正845名。

1944年2月,蘇中區黨委擴大會議召開,決定進行一次新的戰役,改變當前困難的局面。會議決定由葉飛負責發動車橋戰役,開始局部反攻。葉飛以蘇中5個團的兵力攻打車橋並在蘆家灘打援,痛殲日寇。車橋戰役殲滅日軍800人(其中,俘虜中尉以下日軍官兵400人)、偽軍800余人,繳獲了包括九二式平射炮在內的大量武器裝備。八路軍總政治部宣傳部在《抗戰八年來八路軍新四軍》一書中指出:“在抗戰史上,這是一九四四年以前,在一次戰役中生俘日軍最多的一次。”

車橋之戰的勝利,迫使日偽軍倉皇撤出曹甸、涇口等十幾處重要據點,新四軍乘勝控制淮安、寶應以東全部地區,解了腹背受敵之危,標志著華中敵后戰場開始轉入反攻。戰后,陳毅、劉少奇從延安來電,嘉獎第一師參戰部隊:“車橋之役,連戰皆捷,斬獲奇巨,發揮了第一師歷來英勇果敢的作戰精神,首創了華中生俘日寇之新紀錄。”

反攻日寇 突擊頑軍

1944年12月27日,粟裕率第一師師部和第七團及300余名地方干部南下浙江。葉飛奉命接替粟裕任中共蘇中區委書記、新四軍第一師師長和蘇中軍區司令員,並以第一旅旅部為基礎重新組建了第一師兼蘇中軍區領導機關。

1945年4月,葉飛任蘇浙軍區副司令員。在6月19日進行的天目山戰役中,葉飛參與指揮蘇浙軍區3個縱隊分頭向頑軍突擊。經一夜激戰,一舉殲滅敵五十二師主力。雙方連日搏殺,至23日葉飛指揮所部全殲敵突擊第二縱隊。逃竄中的頑軍第七十九師和突擊第一縱隊殘部被截成幾段,逐股被殲。此役殲敵6900余人。

一代戰將 聲名遠播

1945年8月,抗戰勝利后葉飛於浙江留影

抗日戰爭勝利后,葉飛帶三個旅北上山東(原來擬開赴東北,后來就留在山東參戰),編為山東野戰軍第一縱隊,葉飛任司令員兼政委。

解放戰爭初期,時任山東野戰軍第一縱隊司令員兼政委的葉飛,率部收復泰安、大汶口,參加膠濟路反擊戰和宿北、魯南戰役。

葉飛(中)率領的第三野戰軍10兵團進軍福州后,兵團領導合影

1947年2月起,葉飛相繼擔任華東野戰軍第一縱隊司令員兼政委、第一兵團副司令員兼第一縱隊司令員,率部參加了萊蕪、孟良崮、豫東、濟南、淮海等重要戰役。1949年2月,葉飛出任第三野戰軍第十兵團司令員。4月參加渡江戰役,率部解放丹陽、常州、無錫和蘇州。5月參加上海戰役后,率十兵團進軍福建,先后發起福州、漳(州)廈(門)戰役,解放了除金門、馬祖以外的福建各地。8月兼任福建軍區司令員,組織指揮部隊清剿國民黨殘余武裝和土匪。

封疆大吏 中流砥柱

葉飛

1953年起,葉飛任中共福建省委第二書記、第一書記,福建省省長,福建省政協主席,南京軍區副司令員,福州軍區司令員兼政治委員,中共中央華東局書記處書記。

葉飛在主持福建省工作期間,與其他領導一起帶領廣大干部群眾,建立了福建第一批新興工業基地,並大力發展農業、交通運輸、水利電力和文化教育事業。修建了福建第一條出省鐵路,同時建起廈門海堤,變廈門島為半島,之后又建起了鷹廈鐵路和324國道,促進了廈門經濟快速發展。任上,葉飛組織創辦了福州大學,並與中央華僑事務委員會、教育部合力創辦了華僑大學。

同時,致力於鞏固海防和加強海上軍事斗爭,組織指揮了東山島戰斗和炮擊金門。

“文革”期間,葉飛受到沖擊。1975年1月恢復工作后,出任國家交通部部長,全面整頓生產秩序,努力振興國家交通事業,再立新功。

1975年,中國和菲律賓建交。菲律賓總統馬科斯訪華,贈送周恩來總理數盒雪茄。總理取一盒轉送葉飛,說:“葉飛同志是中國的將軍,也是菲律賓的兒子。”

1979年,葉飛重回軍界,調任人民解放軍海軍第一政治委員。1980年1月至1982年8月任海軍司令員,著力於海軍現代化建設,使人民海軍建設進入了一個新的階段。他深入部隊掌握第一手材料,對海軍裝備建設、編制、體制、戰場建設和提高海軍綜合作戰能力等重大問題,提出了一系列指導意見。1980年我國向南太平洋發射運載火箭試驗中,他親自指揮部隊首次遠航太平洋,圓滿完成了任務。

作為中國唯一一位華僑上將的葉飛,1983年10月至1988年8月兼任華僑大學校長。1988年8月至1999年4月任華僑大學名譽校長。

葉飛還是第一至第三屆國防委員會委員、中共第八屆中央候補委員、中央委員(1966年遞補),第十屆中央候補委員,第十一、第十二屆中央委員,第六、第七屆全國人大常務委員會副委員長兼人大華僑委員會主任委員,全國僑聯第三屆委員會名譽主席。

葉飛在受中央委托統一管理黨和國家的僑務工作期間,加強僑務立法力度,逐步做到依法護僑,開創了僑務工作新局面。他曾多次深入城市、鄉村、部隊、學校和廠礦企業視察工作,調查研究。組織制定了《歸僑僑眷權益保護法》,積極落實黨的僑務政策。他大力支持建設深圳“華僑城”,作為僑務工作的窗口,引進人才、資金、技術和先進設備,興辦僑鄉鄉鎮企業,使一部分僑鄉先富起來。他致力於擴大海內外愛國統一戰線,利用自己的影響,積極在華僑中宣傳黨和國家的政策與祖國建設成就,聯絡愛國華僑支持祖國現代化建設,推進祖國統一大業。

1955年,葉飛被授予上將軍銜

1955年,葉飛被授予上將軍銜,先后獲一級八一勛章、一級獨立自由勛章、一級解放勛章,1988年獲一級紅星功勛榮譽章。

1999年4月18日,葉飛在北京病逝。著有《葉飛回憶錄》等。

指導單位:中國僑聯信息傳播部

主辦單位:福建省僑聯

協辦單位:各設區市僑聯

來源:福僑世界總網