19世紀以來,上海始終是中國的經濟中心和命脈。20世紀20年代的上海,是中國近現代工商業最發達,工人階級人數最多、最集中的城市。

回到上海,病愈后的陳獨秀忙得不可開交,既要受邀四處發表談話或者演說,又要參與各種集會和紀念活動,還要接受媒體採訪。但是,對陳獨秀來說,此次上海之行,只是中轉路過而已,“小作居留,即乘輪赴粵”,他最終目的地是廣州。因為,在章士釗、汪精衛的力邀之下,他已經答應廣東省省長陳炯明,赴廣州創辦西南大學。

1920年2月22日,陳獨秀在接受《申報》記者採訪時,就五四運動的規模和效果,對比北京和上海兩地之后,對五四運動在北京始終未能從學界發展到普通社會大眾中感到非常遺憾。他說:“北方文化運動,以學界為前驅,普通社會,似有足為后盾者。然不能令人滿意之處,實至不鮮,其最可痛心,為北京市民之不能覺醒。以二十世紀政治眼光觀之,北京市不能謂為有一市民。僅有學界運動,其力實嫌薄弱。此至足太息者也。廣東人民,性質活潑勇健,其受腐敗空氣之熏陶,或不如北京之盛。以吾人現在之懸想,改造廣州社會,或較易於北京。故吾人此行,殊抱無窮希望也。”

的確,轟轟烈烈的五四愛國運動,是在中心城市由北京轉至上海,運動的主力軍由學生轉變為工人,實現工學商大聯合的“三罷”之后,才真正給了北京政府和帝國主義者沉重打擊,獲得“罷免賣國賊,拒簽和約”之勝利的。陳獨秀對《申報》記者的這段談話,可謂是陳獨秀對五四愛國運動的深刻反思。

關於籌備西南大學,陳獨秀在與汪精衛、章士釗、吳稚暉等人會晤時,產生了一些分歧。先是因為西南大學校址是選擇廣州還是上海發生爭執,后又因為陳炯明答應撥付的資金未及時到位等原因,前往廣州的行程一再延期,陳獨秀索性決定安家上海,把妻子高君曼和兒子鶴年、女兒子美也接到上海。

在“過滬”的日子裡,陳獨秀沒有閑著,再次“直接行動”起來。

2月27日,陳獨秀出席了上海工讀互助團籌備會。工讀互助團,是五四運動之后的1919年12月,在陳獨秀、蔡元培、李大釗等人的大力支持下,由少年中國學會執行部主任王光祈發起建立的。這次,陳獨秀專門邀請王光祈參加了會議。上海方面有亞東圖書館老板汪孟鄒等20多人參加,共同引導上海青年努力探索改造中國、振興中華之路。

3月1日,陳獨秀在《新青年》第七卷第四號上發表長篇論文《馬爾薩斯人口論與中國人口問題》,對馬爾薩斯的《人口論》中有關人口增殖率每25年增加一倍、人口過剩導致貧困等觀點給予了批判。3月30日至4月1日,上海《時報》接連三天,以連載的形式發表了陳獨秀在江蘇教育會上的演講詞。陳獨秀直言江蘇教育的缺點,一種是犯了主觀主義,一種是犯了形式主義。

像陳獨秀一樣,五四運動,特別是在上海實現工學商大聯合的“三罷”斗爭之后,進步的知識分子在斗爭中看到了工人階級的覺悟和威力。

——1919年2月,篤信馬克思主義的李大釗就在《青年與農村》一文中指出:“要把現代的新文明,從根底輸入到社會裡面,非把知識階級與勞工階級打成一氣不可。”

——1919年7月,毛澤東開始在《湘江評論》連載長文《民眾的大聯合》,明確提出實行社會改造的“根本的一個方法,就是民眾的大聯合”,“因為一國的民眾,總比一國的貴族資本家及其他強權者要多”,而且“歷史上的運動不論是哪一種,無不是出於一些人的聯合。較大的運動,必有較大的聯合”。民眾大聯合的基礎,是由於有著反抗壓迫者的“共同利益”。

——1919年11月,李大釗在《浙江新潮》第一號《發刊詞》中指出:“改造社會,將由哪一種人擔任呢?將用怎樣方法呢?我們改造的責任,在於工農勞動者﹔改造的方法,在於‘自覺’和‘聯合’。凡知識階級裡面覺悟的人,應該打破‘知識階級’的觀念,投身於勞動中,和勞動者聯合一致。”

——1920年1月,北京進步的青年知識分子拿著《新青年》設計、發表的一個社會調查表,走進人力車夫居住區進行調查,工人的悲慘生活,使他們大為震驚。北京《晨報》報道說:“調查回來,大家相顧失色,嘆息不止,都表現出一種極傷心且不平的樣子。”

——1920年4月,鄧中夏等進步學生在李大釗的支持下,組織“工讀互助”,在北京東皇城根的達教胡同建立了“曦園”組織,一邊讀書,一邊做工。鄧中夏還率領北大平民教育講演團,從城市轉戰鄉村,到長辛店鐵路工人中進行宣傳。

這個時候,《新青年》依然還在北京編輯出版。

4 月1日,在出版的《新青年》第七卷第五號上,陳獨秀發表了《新文化運動是什麼?》,闡釋了“新文化運動”被世人誤讀、誤解的問題和尚待改進的地方。陳獨秀說:“新文化運動,是覺得舊的文化還有不足的地方,更加上新的科學、宗教、道德、文學、美術、音樂等運動。”他強調,新文化運動要注意三件事:一是要注重團體的活動,要有組織力,發揮公共心﹔二是要注重創造的精神,盡可前無古人,卻不可后無來者﹔三是新文化運動要影響到別的運動上面,比如軍事和政治。在這篇文章中,陳獨秀依然不改他狂放不羈、鋒芒畢露的文風,在嬉笑怒罵中指出新文化運動的方向:

新文化運動影響到軍事上,最好能令戰爭止住,其次也要叫他做新文化運動底朋友不是敵人。新文化運動影響到產業上,應該令勞動者覺悟他們自己的地位,令資本家要把勞動者當做同類的“人”看待,不要當做機器、牛馬、奴隸看待。新文化運動影響到政治上,是要創造新的政治理想,不要受現實政治底羈絆。

譬如中國底現實政治,什麼護法,什麼統一,都是一班沒有飯吃的無聊政客在那裡造謠生事,和人民生活、政治理想都無關系,不過是各派的政客擁著各派的軍人爭權奪利,好像狗爭骨頭一般罷了。他們的爭奪是狗的運動。新文化運動是人的運動﹔我們隻應該拿人的運動來轟散那狗的運動,不應該拋棄我們人的運動去加入他們狗的運動!

4月21日,陳獨秀應邀在中國公學發表演講,主題是“五四運動的精神是什麼”。他說:“如若有人問五四運動的精神是什麼?大概的答詞必然是愛國救國。”“何以社會上對於五四運動無論是贊美、反對或不滿足,都有一種新的和前者愛國運動不同的感想呢?他們所以感想不同的緣故,是五四運動的精神,的確比前此愛國運動有不同的地方。這不同的地方,就是五四運動特有的精神。這種精神就是:(一)直接行動﹔(二)犧牲精神。”

在陳獨秀看來,“中國人最大的病根,是人人都想用很小的努力犧牲,得很大的效果。這病根不改,中國永遠沒有希望。社會上對於五四運動,與以前的愛國運動的感想不同,也是因為有無犧牲的精神的緣故。然而我以為五四運動的結果,還不甚好。為什麼呢?因為犧牲小而結果大,不是一種好現象。在青年的精神上說起來,必定要犧牲大而結果小,才是好現象。”陳獨秀向中國青年呼吁,愛國救國不要依賴任何勢力任何人,“最后隻有自己可靠,隻好依賴自己。”

新文化運動到底是什麼?五四運動的精神到底是什麼?回到上海,陳獨秀的思想沒有止步,他在總結,在思考。而他的腳步更是沒有停止,他團結並帶領更多的有志之士走進了勞動界,走進了工人階級,感受無產階級勞苦大眾的心聲。

這個時候,上海碼頭工人發起成立了“船務棧房工界聯合會”。陳獨秀應邀參加了成立大會,並發表了《勞動者底覺悟》的演講。他說:“世界上是些什麼人最有用最貴重呢?必有一般糊涂人說皇帝最有用最貴重,或是說做官的讀書的最有用最貴重。我以為他們說錯了,我以為隻有做工的人最有用最貴重。”為什麼?因為“隻有做工的是台柱子”。陳獨秀疾呼做工的人快快覺悟起來,“第一步覺悟是要求待遇,第二步覺悟是要求管理權。”

4 月26日,陳獨秀致信北京《新青年》同人李大釗、胡適、張申府、錢玄同、顧孟余、陶孟和、陳大齊、沈尹默、張慰慈、王星拱、朱希祖、周作人等12人。這封信不同尋常,標志著《新青年》回到了上海,再次由陳獨秀一人擔任主編。盡管陳獨秀的文字十分謙虛低調,但依然透露出《新青年》陣營已經出現了分裂。

陳獨秀信中所言“《新青年》七卷六號稿已齊,上海方面五月一日可以出版”,指的是即將出版的《勞動節紀念號》。創辦《勞動節紀念號》,並非陳獨秀一時心血來潮,而是有組織有目標的一個大策劃。在1920年1月,陳獨秀就主張創辦工人刊物。他發表《告新文化運動的諸同志》,告誡說:“上海的朋友要辦報,不必辦和人雷同的報。上海工商業都很發達,像《店員周刊》《勞動周刊》,倒有辦的必要,但至今無人肯辦。難道不高興張嘴和店員勞動家說話嗎?難道因為這種報不時髦,不能挂‘新思潮’‘新文化運動’時﹝的﹞招牌嗎?”

作為“五四運動的總司令”,陳獨秀看到了上海工人階級的力量,也曾為北京市民的“不覺醒”而嘆息。因此,他一到上海,就開始對中華工業協會、中華總工會等社會或民間工人階級團體、組織進行調研,深入普通工人群眾中,訪貧問苦。1920年3月,他就決計在五一勞動節推出《勞動節紀念號》,並在《新青年》第七卷第五號上提前作出了“特別預告”,並向遠在北京的《新青年》同人約稿。這也是《新青年》在北京編輯出版的最后一期。

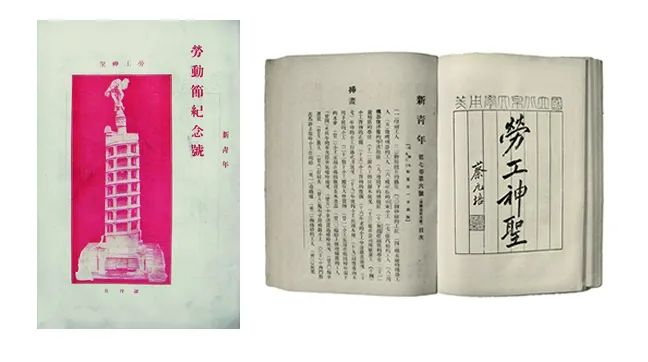

1920年5月1日,《新青年》第七卷第六號如期高調推出了《勞動節紀念號》,成為陳獨秀創辦工人刊物、向基層工人宣傳馬克思主義的肇始。

《新青年》的這一期《勞動節紀念號》長達400頁,在篇幅上比正常出刊的《新青年》頁碼超出了兩倍多。《新青年》的發行商群益書社不得不從原刊售價二角提高到五角,因為事先沒有征求陳獨秀意見,陳獨秀非常生氣,拍桌大罵。一邊是陳獨秀的書生脾氣,一邊是群益書社的經濟利益,沖突不可避免,感情無可厚非,矛盾不可調和,亞東圖書館老板汪孟鄒從中調解也無效,於是,從第八卷第一號起,《新青年》自己成立了新青年社,開始獨立發行。

應陳獨秀之約,孫中山為《勞動節紀念號》親筆題寫了“天下為公”四個大字。3月31日,孫中山還曾在上海宴請陳獨秀,由胡漢民、廖仲愷、戴季陶作陪。盡管都是參加辛亥革命的老革命黨人,但這卻是他們的第一次見面。兩人究竟會談了什麼,歷史沒有更多的記載。同時,《勞動節紀念號》不僅發表了蔡元培、吳稚暉的題詞“勞工神聖”和“人日”,還發表了來自上海各界別、各行業16位知名人士和普通工人的題詞,以及拍攝自上海、寧波等地印刷、玻璃制作、環衛等行業工人的33幅勞動照片。其中12位工人的題詞直接喊出了工人的心聲:“不勞動者之衣食住等屬盜竊贓物”“不勞動者口中之道德神聖皆偽也”“惟親身勞動者有平等互助精神”。

《勞動節紀念號》刊發的文章豐富多彩,既有勞動節的歷史紀實作品,如李大釗的《“五一”MayDay 運動史》、T.C.I.的《一九一九巴黎“五一”運動》,又有思想評論作品,如俄國S.A.P.生譯的《職工同盟論》、劉秉麟的《勞動問題是什麼》、陳獨秀的《勞動者的覺悟》﹔既有外國勞動運動組織的說明介紹,如張慰慈的《美國勞動運動及組織》、高一涵的《日本近代勞動組織及運動》,又有中國勞動階級的調查報告,如陳獨秀等人親自調查撰寫的上海、香港、湖南、江蘇、安徽各地工人勞動狀況。《勞動節紀念號》可謂是一部勞動節的“小百科”,是中國新聞出版史上第一次對世界和中國工人階級現狀作出的大調查和總分析。蔡和森閱讀后,深有感慨地說,《新青年》以前“是美國思想宣傳機關,但是到了仲甫同志傾向社會主義以后,就由美國思想變為俄國思想了,宣傳社會主義了。不過在過渡期間的文章,社會革命的思想是有了,杜威派的實驗主義也是有的。一直到1920年‘五一’勞動節特刊問世,才完全把美國思想趕跑了。”

5月1日,陳獨秀和李達、李漢俊、施存統、陳望道、沈玄廬等熱衷於馬克思主義的人們在上海澄衷中學開會,馬克思主義者和無政府主義者共同發起開展紀念五一的活動。這一天,中華工業協會、中華工會總會、電器工界聯合會、中華全國工界協進會、中華工業志成會、船務棧房工界聯合會、藥業友誼聯合會等團體,在西門公共體育場舉行了歷史上第一次大規模集會,紀念勞動節,參加者有5000多人。后來,由於參加者越來越多,集會受到軍警的阻撓,不得不四次轉移地點,最后在靶子場的荒地上舉行。各界代表在會上發表演說,工人們揮動紅旗,高唱《勞動歌》,提出“三八工作制”,高呼“勞工萬歲”“中華工界萬歲”。與此同時,廣州、北京等地工人也都破天荒地舉行了五一勞動節紀念或慶祝活動。一股“與勞工為伍”的時代潮流迅速掀起,勞工運動如火如荼地在中華大地開展起來。正如鄧中夏所說:“五四運動中一部分學生領袖從這裡出發,‘往民間去’,跑到工人中去辦工人學校、去辦工會。”

以《新青年》推出《勞動節紀念號》為標志,以陳獨秀、李大釗為代表的先進知識分子,把“德莫克拉西”(民主)的旗幟,從知識分子陣營轉移到新興勞工階級陣營,這是中國的馬克思主義者在五四運動以來的一個重大思想轉折,也標志著中國現代社會知識分子開始與工人階級相結合,他們開始重視工人、宣傳工人、教育工人、團結工人。它標志著五四運動進入了一個新的歷史階段。

作者簡介:

丁曉平,解放軍出版社副總編輯,中國報告文學學會青年創作委員會主任,中國出版政府獎優秀出版人物獎獲得者、全國新聞出版行業領軍人才。

來源:《海內與海外》雜志