編者按:2021年是中國共產黨成立100周年。在全黨開展黨史學習教育和全省開展“再學習、再調研、再落實”活動之際,由中國僑聯信息傳播部指導,福建省僑聯主辦,各設區市僑聯等協辦,聯合推出“追夢中華 學僑史 憶僑杰”專題宣傳。報道百名閩籍華僑華人和歸僑僑眷代表(或事件)與祖(籍)國心連心同呼吸共命運的百年歷程,投身中華民族獨立解放、社會主義現代化建設、實現偉大復興中國夢的偉大實踐,展現敢拼會拼愛國愛鄉無私奉獻的華僑精神,進一步凝聚實現全方位推動高質量發展超越、開啟第二個百年奮斗目標新征程的磅礡福建僑界力量。

李子芳(1910年—1942年),祖籍福建省泉州市石獅市永寧鎮,年少時赴菲律賓謀生,1927年毅然回國投奔革命。1932年4月,在漳州石碼參加紅軍,翌年加入中國共產黨。曾任紅四軍和紅一軍團政治部組織部干事、副部長、部長等職,參加過紅軍反“圍剿”和二萬五千裡長征。皖南事變突圍時,李子芳不幸被俘,囚禁於上饒集中營,但仍領導獄友堅持斗爭,挫敗國民黨反動派的利誘迫降。1942年5月被殺害,犧牲時年僅32歲。

睹物思人,撫今追昔。今天,當人們走進江西省上饒集中營革命烈士紀念館,一本小小的、陳舊斑駁的出國護照靜靜地躺在展台一角,卻總能深深吸引觀者。這是華僑英烈李子芳僅存無幾的珍貴遺物之一。透過這樣一本飽含時間歲月浸潤的歷史物件,今天的人們得以超越歷史煙雲,感受到李子芳烈士為革命事業堅守信仰、為國家民族至忠至孝的共產黨人情懷。1

放棄優渥生活,毅然回國參軍

入伍后的李子芳

1910年5月,李子芳出生於石獅市永寧鎮岑兜村(現為子英村)的一個華僑之家。家人欣喜之余,特地為他取了個喜氣的乳名叫“清心仔”。年少時赴菲律賓謀生,一開始是在父親店鋪中幫忙,后進入華僑中西學校半工半讀。在讀期間,他受到革命思潮的影響,遂立志救國,報效鄉梓。1927年,17歲的李子芳不顧家中親友的反對,毅然放棄在菲律賓優渥的生活。“父母不嫌子女丑,子女不嫌父母窮。既然咱們的國家這樣窮,凡是有志氣的中國人都應該為她爭氣立志,振興崛起。”李子芳如此勸慰傷心不解的姐姐,爾后便進入泉州培元中學就讀,開始尋找革命道路。

“你好好讀書,以后帶你去參加革命。”而今已經50多歲的李聖令(李子芳的侄孫)仍清楚的記得小時候,其二伯李賢尚(又有報道稱李賢高,即李子芳的侄子)每每向后代人憶起這句話的情景。那是李子芳最后一次返鄉,是在1932年3月至4月間,准備前往漳州石碼參加紅軍之前。這是李賢尚9歲時,李子芳離家去參加紅軍前給他留下的話。李子芳不僅這樣說,而且還真的把這件事情記在心上。20世紀50年代初,解放軍某部曾兩次派員到石獅找李賢尚,要他到部隊工作。由於種種原因,最終沒能去成,這也成為后輩李賢尚生前的一大憾事。

其實,早在1930年5月,李子芳就已經到泉州郊區法江小學以教書作掩護開展地下革命活動,傳播革命思想。他指導學生成立自治會,創辦“萌芽”會刊。他的進步活動,觸怒了反動當局,被迫轉移到惠安、同安、安溪、永春等地。1931年他受黨組織的推薦到南京中央大學旁聽了一個學期。不久返回家鄉,到鼓浪嶼以“蔣以超公館”為掩護開展革命工作,並參加互濟會和反帝大同盟,積極從事革命活動,為報效祖國奠定了堅實的基礎。

博學多才心系革命,身負重傷仍挑重任

博學多才心系革命,身負重傷仍挑重任

1932年4月,紅軍攻克漳州,李子芳在漳州加入紅軍。凡是認識李子芳的人,無不敬重他:“光明磊落的人格和朴實誠懇的品德”。李子芳生前的許多老戰友,如今都是身居軍政要職,他們中很多人都寫詩著書來悼念這位老戰友,銘記李子芳創立的歷史功勛和光輝業績。

李子芳勤奮好學,擁有廣博的學識和極高的馬列主義理論素養。1936年秋天,紅一軍團在甘肅七營川吊嘴子組織團以上干部學習世界知識,為了檢測大家的學習成績,出了“帝國主義幾大特征”“什麼是資本主義經濟危機”等五道題。考試成績出來后,有兩位同志得110分,一個是陳賡師長,另一個就是李子芳部長。當時的軍團政治部副主任鄧小平同志在學習總結中說“陳賡、李子芳同志成績最好,都得滿分,另各加10分,以資鼓勵。”當時紅軍中知識分子很少,李子芳是部隊中的佼佼者,但從不以“高知”自居,依然虛心地向工農學習。

時任紅一軍團青年部長的肖華將軍,曾談及對李子芳的印象:“他就像是一根上足了的發條,有一股永遠也使不完的精力”。李子芳平時總閑不住,不是工作就是抓緊學習,原則性特別強,很多同志們都管他叫“大忙人”。1937年“七七”事變后,李子芳奉命調任新四軍政治部組織部長,在項英直接領導下,負責新四軍軍部的組建工作。在袁國平主任、鄧子恢副主任未到職之前,李子芳承擔起了重擔,主持軍政治部日常工作。

“當時,新四軍是個新建單位,人簡事繁,百廢待興,而身負重任的李子芳同志,總是日以繼夜地不知疲倦地忘我工作著……新四軍政治部組織部的實際工作取得了巨大的建樹和成績,這與李子芳同志的努力工作是分不開的”時任新四軍政治部組織部副部長兼調查統計科科長的湯光恢少將回憶道。3

克己奉公作榜樣,親和民主聚人心

李子芳在新四軍第一次黨代會上作報告

1934年10月,李子芳隨中央紅軍參加長征,部隊沿著閩贛崎嶇陡峭山路行進。“這樣走下去,何時到達目的地?”一股對部隊前景深感焦慮不安情緒在彌漫。身為組織部干事李子芳反復鼓勵戰士“我們要堅定反對政治上的動搖和逃跑主義”“紅軍將來還要打回來,不要懷疑中央的軍事決策”……。他找來了墨筆在舊報紙寫下“革命”“團結”等詞語,在行軍途中教戰士們學認字,活躍氣氛。這樣戰士們每天學十來個漢字,一個月行軍下來就識得幾百個字。

李子芳特別注意和工農干部搞好團結,他走到哪裡都能和干部群眾打成一片,從不擺知識分子的架子。“組織部就是干部的家”,這是李子芳常說的一句話。他組織開辦了干部教導隊,為部隊培養輸送了大批優秀干部。其中,新四軍軍部干部陳子谷是一名泰國歸國華僑,頗有才華,為人熱情,但缺乏群眾觀點。在李子芳幫助下,他深入學習了馬克思列寧主義,迅速成長為一名合格的革命戰士。后來,陳子谷前往泰國為新四軍募捐籌款,歷盡千辛萬苦,攜帶20多萬元款項返回皖南軍部,解決了新四軍燃眉之急。

葉飛上將曾在1982年6月12日向陳鐘馨口述回憶道:“當時李子芳同志任新四軍軍部政治部組織部長,地位相當高了,但是他來時沒有警衛員,也沒公務員,自己打背包,生活很朴素。在我的印象裡,他那種艱苦朴素,深入踏實,平易近人,談笑風生,接近群眾的領導作風和工作方法,很是令人欽佩,使我難忘。”

“我是組織部長,應該和部隊在一起”

“我是組織部長,應該和部隊在一起”

1940年冬天,李子芳積勞成疾,肺病加重,又患上急性闌尾炎,被送進小河口的后方軍醫院開刀。1941年1月,震驚中外的“皖南事變”爆發。李子芳由於傷口未愈,隻能由擔架抬著走。戰斗打響的第二天,軍部領導考慮到他隨軍行動有困難,決定派人到涇縣茂林地區找地下黨組織,請求協助將李子芳等3名傷病員化裝隱蔽去江北。

李子芳知道這個消息后,堅決要求跟部隊同呼吸共命運:“同志們都在前面戰斗流血,我怎麼能隻身撤退呢?我是組織部長,應該和部隊在一起。”他再三堅持留下來,還把擔架給撤走,並領導組織部迅速辦理其他先撤人員的組織手續,使許多年老體弱的同志得以安全撤至敵后。提及這件事,時任新四軍政治部民運部第三科科長的陳茂輝感慨地說:“幾位軍首長都動員李子芳先走,他就是不肯,這個人的黨性太強,從來不考慮個人的安危!”

戰斗到了最后關頭,李子芳立即組織政治部機關和從各處陣地撤退下來的部隊,進行突圍戰斗。他勉勵大家:“要殺出一條血路來,奪血路而走”“突圍出去,不管情況如何,對革命不要灰心喪氣”。在突圍已無望、部隊已瀕臨絕境的時候,李子芳仍然拖著病痛之軀,不忘與葉挺軍長商量如何保存一部分革命力量。由於敵我力量懸殊,我軍經過七晝夜的艱苦奮戰,僅少數部隊突出重圍,大部分壯烈犧牲或被俘,李子芳也因體力虛弱,行走不便,不幸落入敵人的魔掌。

被俘后,李子芳先是被送往敵52師長官招待所監禁,隨后轉押到上饒集中營李村監獄。1941年7月,李子芳被押到石底監獄。52師師長李秉哲親自審問李子芳:“你是組織部長,隻要按照我們的條件辦事,別的什麼事情都好說。”“我個人的問題不必談,你們的所作所為蓄意破壞抗日民族統一戰線,到底把槍口對准誰呢?”李子芳斬釘截鐵地回應。

國民黨第三戰區司令顧祝同對李子芳抱有極大幻想,授意國民黨少將、三戰區情報室專員、上饒集中營特務頭子張超“好好照顧”李子芳,不惜利用各種手段促使“轉變立場”。在一段時間內,張超軟硬兼施,打著老鄉的幌子(張超是福建同安人),允許李子芳下棋、講故事等“自由活動”,不時旁敲側擊,奉勸“悔過”寫聲明,答應給予加官晉級。李子芳軟硬不吃、針鋒相對,保持忠誠的本色。一計不成再生一計,敵人改變花樣,讓“學者名流”、特務總教官肖芬上演“理論戰”,同樣被李子芳駁得落荒而逃。

睿智果斷的李子芳當時就猜透了結局,他曾對時任新四軍政治部敵工部長林植夫說道:“國民黨一向強迫共產黨的首要人物‘自新’,當他們的走狗,不自首便殺。我是出了名的共產黨員,他們自然免不了這一套。要我當叛徒,絕對辦不到,要命有一條。”

“不是堅持到勝利,就是戰斗到犧牲”

被俘期間,李子芳還利用一切可能的機會和同志們進行聯絡。他鼓勵戰友:“我們要展開另一種戰斗了,我們絕不屈服,不是堅持到勝利,就是戰斗到犧牲”“事情並未了結,我們還活著,堅持氣節,堅持斗爭”在李子芳的領導下,石底監獄組織成立地下秘密黨支部,李子芳被推選擔任支部書記,認真總結了“皖南事變”的經驗教訓,制定了一套獄中斗爭方針與策略,提出了“堅持革命氣節,反對屈膝投降﹔團結就是力量,斗爭才有出路”的口號。他要求沒有暴露身份的同志繼續隱蔽自己的身份,已暴露身份的同志要與敵人展開面對面的針鋒相對的斗爭。

后來,石底監獄成為上饒集中營獄中斗爭的領導核心。在李子芳的帶領下或指示下,關押在一起的戰友,一次又一次挫敗敵人的誘降、逼降的陰謀詭計,在獄中組織抗工、絕食、越獄、暴動等斗爭。許多戰友學到了對黨忠心耿耿,敢於對敵人戰斗到死的精神。因此在上饒集中營裡涌現了許多可歌可泣的事跡,茅家嶺武裝暴動越獄成功就是一次“勝利的大逃亡”。

錚錚報國志,拳拳赤子心。在獄中期間,李子芳提筆寫下了這樣豪壯誓言——“鐵軍戰士不彎腰,豈能怕死去求饒。人生百年終一死,留得青山上雲霄。鐵軍戰士不發愁,革命何須怕斷頭。留得子胥豪情在,三年歸報楚王仇。”1942年4月,國民黨頑固派向石底監獄伸出了血腥黑手,李子芳為革命流盡了最后一滴血,終年32歲。

1945年春,李子芳的老戰友李兆炳在延安延河邊見到陳毅軍長時,談起了李子芳的情況。陳毅沉痛地告訴他說:“李子芳同志確實被俘,在上饒集中營表現很堅強,還在獄中組織了黨支部,領導同志們對頑固派斗爭。由於子芳同志身體衰弱,在頑固派的殘酷摧殘下犧牲了。”還稱贊李子芳“不愧為個好共產黨員!”

英勇精神代代傳,村民為其改村名

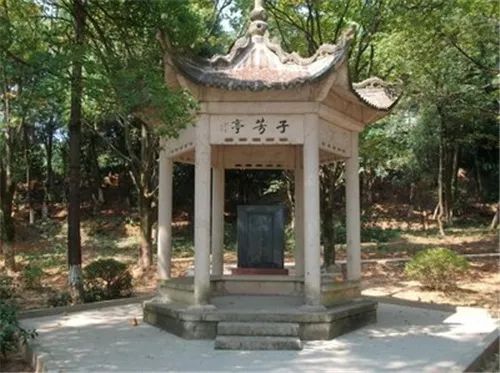

子芳亭

而今在繁華的石獅市區,有一條主干道叫做子芳路,這條路車水馬龍,商鋪林立,它是為了紀念石獅籍革命烈士李子芳而命名的。時至今日,李子芳英勇的革命氣概仍不斷激勵著后人。在上饒革命烈士紀念館裡,有李子芳的生平事跡介紹﹔石獅市委、市政府捐建子芳亭、幾度拓寬子芳路﹔在子英村,村民集資並建起了紀念館,以讓革命先賢的精神代代相傳。

“抗戰期間,李子芳曾回到村裡組織兒童團操練、唱抗戰歌曲。”與李子芳是同村人的華僑大學教授李天錫說,當時有些自然村落關系不好,李子芳特意將這些村的兒童組織起來,告訴他們國家正處危難之間,怎麼還能內斗呢。至今,石獅市永寧鎮子英村不少老人都還記得:村裡有個乳名叫“清心仔”的人,是個烈士,是打日本鬼子的,是死在上饒集中營的。

新中國成立初期,一部無聲電影《上饒集中營》,講述了在“皖南事變”中被俘的新四軍將士與國民黨反動派進行斗爭的故事,影片主人公為“錢紫英”。影片在岑兜村放映時,村中父老鄉親深受感動。當獲悉主人公原型為本村人后,村民更為震撼。為了紀念家鄉烈士,原由岑兜和西岑兩個自然村合並組成的“雙岑鄉”即改名為“紫英鄉”,為書寫方便,故以“子英鄉”替代。

李聖令說:“直到上世紀80年代前后,‘錢紫英’的真實姓名才被証實為‘李子芳’。”當時,也有人提出把“子英村”改為“子芳村”,后因該村名已約定俗成未再變動。

李子芳烈士的侄輩等后人都對他很尊重,也很為他自豪。2005年5月,子英村李子芳烈士紀念館落成開館時,李子芳烈士的侄兒李國威先生曾以“子芳”兩字冠首撰聯以賀:“子規啼血血凝華﹔芳園植柳柳成蔭。”而今,此地已成為青少年進行愛國主義教育的重要基地。今年,李氏后輩李國雄(李子芳的侄兒)為追思緬懷,80多歲的他還獨自一人追尋著李子芳的足跡重走了長征路。

來源:福僑世界總網