編者按:2021年是中國共產黨成立100周年。在全黨開展黨史學習教育和全省開展“再學習、再調研、再落實”活動之際,由中國僑聯信息傳播部指導,福建省僑聯主辦,各設區市僑聯等協辦,聯合推出“追夢中華 學僑史 憶僑杰”專題宣傳。報道百名閩籍華僑華人和歸僑僑眷代表(或事件)與祖(籍)國心連心同呼吸共命運的百年歷程,投身中華民族獨立解放、社會主義現代化建設、實現偉大復興中國夢的偉大實踐,展現敢拼會拼愛國愛鄉無私奉獻的華僑精神,進一步凝聚實現全方位推動高質量發展超越、開啟第二個百年奮斗目標新征程的磅礡福建僑界力量。

“風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還。出不入兮往不反,平原忽兮路迢遠。身既死兮神以靈,魂魄毅兮為鬼雄。大風起兮雲飛揚,安得猛士兮守四方。” 這是李林的引路人胡文新的哥哥胡喬木為集美中學李林紀念室題詞,也是對歸國華僑李林烈士的高度評價。

1僑居印尼

李林

李林,又名李翠英、李秀若,1915年11月15日出生在福建省龍溪縣城(今漳州市區)。由於家貧,父母將襁褓中的她送人哺養。僑眷陳茶收養了她,起名李翠英。1919年的春節,不滿四歲的李翠英隨養母赴荷屬東印度(今印度尼西亞)爪哇與養父李瑞奇相聚。

1924年春,李翠英9歲時,正式改學名為“李秀若”,並就讀父親參與創辦的華僑學校。有一天,在自然科學課上, 方寅老師在黑板上挂起了一幅中國地圖,向學生講述祖國壯麗的山河和悠久的歷史。不料,方老師被闖進來的駐校荷蘭官員警告、嘲諷,“中國人怎麼啦?中國比你們荷蘭大20倍!”年僅九歲的李秀若慷慨相對。惱羞成怒的荷蘭官員一把扯下那張中國地圖,踐踏在地,揚長而去。方老師臉色灰白。李秀若走上前去拾起地圖,用手絹擦去皮鞋印,雙手捧上講台,方老師的神色恢復了。“孩子們,這大概是我給你們講的最后一堂課了。”方老師顫抖著聲音對學生說,“你們快快長大吧,長大了回去改變我們的祖國!”

荷印當局不僅鄙視華人,還曾經對華僑實施“紅溪慘案”等多次大屠殺。李秀若在十年之后致中共中央婦委會的信中說:“因為我父親在荷屬的爪哇經商,所以我便是該地長大起來的,因為我14歲的時候便已經回到了祖國,在那時候,我隻帶回來一個深刻永不磨滅的印象,那是:荷蘭人對於當地爪哇人專制統治與殘酷的壓迫,中國人在那裡的不自由。”

2歸國僑生

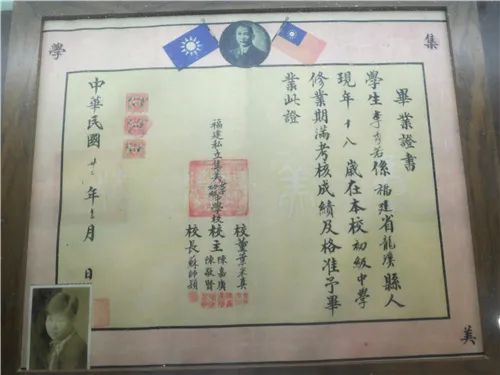

李林集美女中畢業証書

1929年端午節前后,14歲的李秀若毅然歸國尋找強國之路。半年后,李秀若以“歸國僑生”的身份,考入了陳嘉庚先生創辦的集美學校。李秀若先讀幼稚師范學校6組,1932年9月轉入女子初級中學10組續學。據1931年3月1日出版《集美周刊》第8卷265期報道:“李秀若等19人當選為該校學生自治會代表,組成了學生自治代表會。”據李秀若的同學邱寶鈿先生回憶,秀若當年是參加這些抗日救亡活動的突出者。1933年為慶祝建校20周年而舉行的全校運動會,盛況空前。此次,李秀若參與組織的籃球隊作為集美女中籃球隊,獲選作為福建省代表隊出席了全國運動會。集美各校在山野舉行了一次抗日義勇隊員聯合演習,檢閱軍訓成果,李秀若為演習分隊長。十二月,18歲的李秀若畢業於集美女中。

1934年春,李秀若考入浙江省省立杭州女子中學。在杭州期間,經常到西湖西泠橋南的秋瑾墓瞻仰憑吊。

1935年2月,李秀若慕名轉學到著名的上海愛國女中,並在國文課上揮筆寫下了“甘願征戰血染衣,不平倭寇誓不休!”。

李秀若的決心不光是寫在紙上,除了發奮讀書以外,還堅持體育鍛煉,有利於強身健體的她都無所不學。這些體育運動,使矮小的她變得身體健壯,精力旺盛。她心裡明白:文弱書生是不能上前線的。她的頑強進取精神,贏得了師生的贊許。這年秋天,她當選學生會的宣傳委員。

在學生會裡,她認識了比她高一年級的胡文新。胡文新(方銘), 1932年在家鄉念初中時,便在哥哥胡喬木(又名胡鼎新,原十二屆中央政治局委員)引導下加入共青團,積極在學校開展地下革命活動。在胡文新的引導和啟發下,李秀若如飢似渴地閱讀進步書籍。並逐漸懂得了在這大片的國土上還有一支廣大的隊伍,在為中華民族的前途而奮勇作戰。就在偉大的“一二·九”學生運動前夕, 李秀若開始了她有意義的人生。她總結這段生活時說:“我開始確定了我應該走的方向。”

1936年7月下旬,李秀若開始用李林的名字入讀北平私立民國學院政治系。9月,加入北平民族解放先鋒隊。12月18日,李林光榮地加入了中國共產黨,走上了為共產主義事業奮斗終生的道路。

3巾幗英雄

威震晉綏的李林

1936年12月下旬,李林被派往山西太原,參加山西省犧牲救國同盟會(簡稱犧盟會)軍政訓練班,並任訓練班中共特委宣傳委員兼特委第12連支部書記。訓練結束后,由於李林歸國僑生的身份,組織上決定讓她在后方工作。李林不同意,堅持上前線抗戰。據趙仲池《奔馳在長城內外的女英雄——李林同志犧牲二十周年紀念》記載:“在她的堅決要求下,我們沒有理由拒絕她了。”后來,李林於1937年10月,在偏關縣創建了雁北抗日游擊第八支隊,並擔任政治主任。

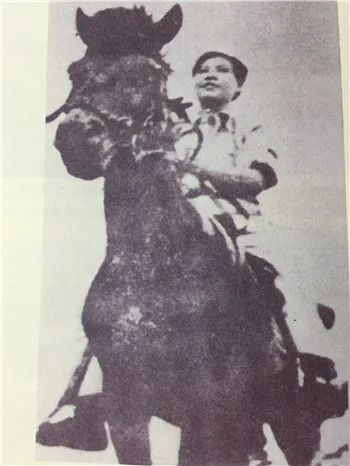

李林與戰友們活動在晉西北

1938年3月底,年方23歲的李林被任命為雁北抗日游擊第八支隊隊長。5月上旬,任國民革命第18集團軍(八路軍)120師6支隊騎兵營教導員。她馳騁抗日前線,威震晉綏地區,日軍懸賞5000大洋捉拿她。

1938年7月26日,李林調任犧盟晉綏邊工作委員會暨中共晉綏邊委宣傳委員、組織委員、兼管武裝(這個職務,大致相當於今天的市委宣傳部長兼軍分區司令員),主持干部訓練班,創辦《戰斗生活報》。年底與志同道合的屈健結婚。

1939年3月25日,李林受特邀出席晉綏軍政民高級干部會議(秋林會議),會議期間受閻錫山接見。10月25—26日,李林策劃奇襲岱岳之戰,親身參與指揮、戰斗,粉碎敵第七次大“圍剿”,獲得勝利。

1940年2月1日,李林出席晉西北人民代表大會(又稱晉西北軍政民代表大會),當選新成立的晉西北行政公署委員,並受賀龍接見。賀龍對她盛贊不已,向在場的人們介紹:“這是我們的女英雄!一個女同志,歸國華僑大學生,來自大城市,能帶著騎兵部隊與日軍鬼子打仗,打出了威風,很不簡單!值得大家學習。”

戰至孤身一人的李林

1940年4月26日,在日軍對我抗日力量第九次大“圍剿”在突圍中,李林為掩護專屬機關、群眾團體和各訓練班等單位突圍,主動帶隊吸引敵軍火力,二度攻擊,掩護了隊伍突圍,隻身一人彈盡援絕,舉槍自盡,壯烈殉國。

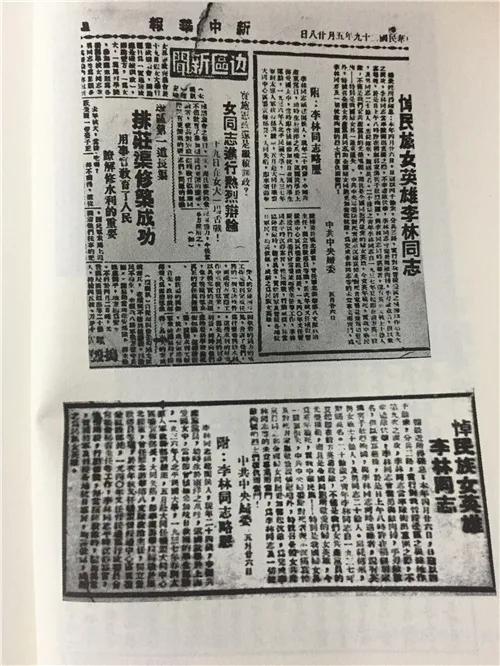

李林殉國后媒體的報道

李林殉國后,《新中華報》(當時的中共中央機關報)刊登“悼民族女英雄李林同志”,重慶的《新華日報》等多家媒體都在頭版刊載了李林英勇犧牲的消息、通訊和紀念文章。中共中央晉綏分局機關報《新西北報》還於5月26日發表《悼李林同志》的社論,社論中說:“李林同志的一生歷史,是一部光輝燦爛的斗爭史,她的死,無疑是國家一個大的不幸和損失,尤其是晉綏邊區的人民更是失掉了他們最親熱的保姆,失掉了光明的燈塔。”

中央婦委和各媒體的悼念文章都是同樣的一組關鍵詞:性情剛烈,行動敏捷,每臨陣殺敵,驍勇異常。

1940年5月1日,李林殉國第六天,中共晉綏邊(地)委、專署等晉綏各機關數百人在郭家窯村聯合舉行了隆重的追悼會,邊委書記趙仲池主持。會場從一開始就哭聲時起,許多人泣不成聲,當地群眾不斷涌來,他們也都一片悲泣。

1973年9月13日,周恩來總理陪同法國總統喬治·讓·蓬皮杜到大同訪問時,稱李林是“我們中華民族的女英雄”,囑咐雁北地委“要多宣傳李林,要寫李林的傳記”。

1984年7月,中共中央委員、全國政協副主席、全國婦聯主席朱德夫人康克清為紀念李林題詞:“中國人民的好女兒,李林同志的光輝業績,永遠值得我們紀念和學習。”

2009年9月,臨近國慶節之際,李林被中宣部等中央11個部門評選為“100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模范人物”之一。

李林英烈是全國唯一的一位華僑抗日女英雄。她是廣大僑胞的驕傲,她為海外僑胞、歸僑、僑眷、僑務工作者贏得了榮譽,也給廣大僑胞樹立了熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民的光輝榜樣。她光輝的一生,崇高的精神值得我們弘揚與傳承。

近年來,在李林的家鄉,掀起宣傳和弘揚李林精神的熱潮。漳州市有關部門先后正式出版《華僑抗戰女英雄李林》畫冊、讀本。廈門和漳州兩地將正式出版《少年李林》和《李林》連環畫,廈門虞唐影視公司也將採用僑眷陳忠杰編寫的《華僑女英雄李林》劇本制作電影,這些文學作品以自己獨特的方式向建黨100周年獻禮。

來源:福僑世界總網