2021年是中國共產黨成立100周年。在中華民族這個大家庭,僑胞在祖國發展的各個階段從未缺席。在傳播馬列主義建黨求索途中,在烽火硝煙抗日救國戰場上,在熱情支持新中國建設道路時,在春風吹動改革開放浪潮裡,在新時代逐夢偉大征程中,都能看到“僑”的身影。

廣州作為著名僑鄉都市,廣大僑胞在百年征程中堅定不移地跟黨走,為中華民族發展壯大、促進祖國和平統一大業、增進中國人民同各國人民的友好合作貢獻了巨大力量,譜寫了一曲又一曲壯麗的愛國之歌。

為進一步凝聚僑心、匯集僑智、發揮僑力,廣州市僑聯現推出“百年僑力量”百期系列報道,銘記紅色華僑印記,共慶中國共產黨百年華誕!

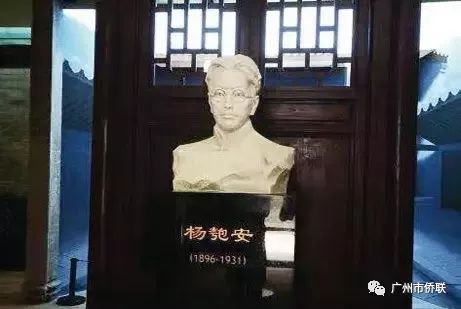

本期推介:華南傳播馬克思主義第一人——楊匏安。

楊匏安是中國共產黨早期優秀的理論家和革命活動家,他最早在華南地區傳播馬克思主義,與李大釗並稱“南楊北李”。他1921年入黨,是中國共產黨最早的53名黨員之一。

楊匏安(1896年11月-1931年8月),出生在與澳門一水之隔的廣東香山,從小在中外通商和文化交匯的環境中成長。楊匏安的父親早逝,家裡生計全靠母親做針線活支撐。他的母親是個大家閨秀,受過舊式教育,愛好詩詞、書法。她一輩子生過9個孩子,最后隻有楊匏安一個人活了下來,所以她很重視對這唯一一個孩子的教育,楊匏安從小就在母親膝上跟著她誦讀詩詞古文。青少年時期,楊匏安先后就讀於恭都學堂、兩廣高等學堂附屬雅安中學(廣雅中學)。

1915年,楊匏安東渡日本橫濱。在日本求學期間,楊匏安廣泛閱讀西方各種流派學說。他受到片山潛、河上肇等日本早期馬克思主義者的影響,開始逐漸接受馬克思主義。1916年,楊匏安從日本回到家鄉。1918年初,楊匏安舉家遷至廣州,在私立時敏中學任教,兼任《廣東中華新報》記者。在五四運動和新文化運動潮流的影響之下,楊匏安在教學之余,勤奮著述,筆耕不輟,積極向《廣東中華新報》投稿。僅1918年3月間,楊匏安就在《廣東中華新報》上發表了作品15篇。

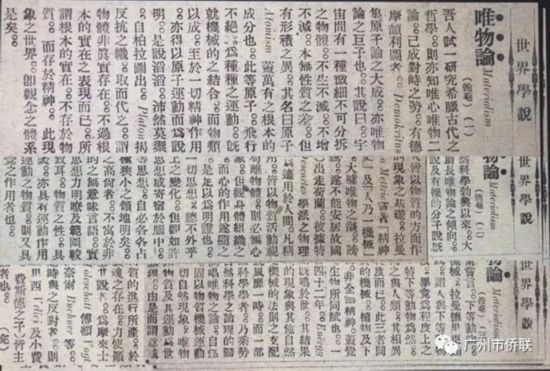

楊匏安在《廣東中華新報》上發表的介紹馬克思主義的文章

“五四運動”后,楊匏安深受鼓舞。他以相當篇幅的大量譯著,廣泛、系統地介紹西方心理學、美學,傳播西方新文化,啟迪民智。同時,也對社會主義學說進行了全面、系統的推介。從1919年6月至12月,楊匏安發表了《馬克思主義》《社會主義》《共產主義》等40多篇譯述文章,對馬克思主義的基本原理做了較為全面的介紹。其中,《馬克斯主義——一稱科學的社會主義》一文,在《廣東中華新報》上連載19日。這篇文章,與李大釗的名篇《我的馬克思主義觀》,差不多同時問世,是華南地區最早系統介紹馬克思主義的文章。在這篇文章中,楊匏安熱情地贊揚馬克思的《資本論》是“社會主義聖典”,公開指出“現在之社會狀態,實勞動者奮起革命,以求改造之時期也”。

楊匏安對馬克思主義的傳播,不是零敲碎打、斷章取義地評說,而是全面、系統地介紹了馬克思的唯物史觀、階級斗爭學說和剩余價值理論,涵蓋了馬克思學說的全部內容。正是有了楊匏安這樣一批撒播馬克思主義理論火種的“播種者”,才徹底改變了國人的思想意識和傳統觀念,也徹底改變了中國社會發展的路向。

【紅色足跡】楊匏安舊居

廣州原司后街,又稱“楊家祠”,即現在的廣州市越華路 116 號大院內自編第五棟,廣東省民政廳東鄰。

楊匏安在廣州居住的楊家祠是廣州黨組織早期活動的重要地方。廣州共產黨小組成立后,在楊家祠內辦起了“注音字母訓練班”,培養從事基層宣傳工作的干部,楊匏安、同族的楊章甫、譚平山以及譚植棠均任過教。他們教的是注音字母,而注音的內容恰恰是進步的文章、書刊,他們還教唱《國際歌》,利用講課、唱歌來進行革命宣傳,而“注音字母訓練班”就形成了掩護共產黨組織活動的一面招牌。

參考資料:《中國共產黨簡史》、《中共廣東黨史簡明讀本》、《永遠跟黨走——廣州僑界的紅色足跡》及“廣東檔案”、“廣州市情”客戶端

來源:廣州市僑聯