四月的揚州煙雨迷蒙,春意盎然。“2021年揚州世界園藝博覽會”(以下簡稱“揚州世園會”)8日在揚州儀征啟幕,這場持續180多天的園藝盛會以“綠色城市,健康生活”為主題,匯聚世界多國園藝設計精品,開放60多個各具特色的庭園,向世人展示園林藝術獨特的魅力。

海報制作:陳青

近400年前,晚明文人計成在揚州儀征寫下了一部造園寶典《園冶》,其“雖由人作,宛自天開”的核心理念影響中國造園史至今,也被海外奉為造園寶典。此次揚州世園會不僅匯聚全球造園技藝,也在古今交匯、中外交流中碰撞出新的火花,傳承中國傳統文化最深層的自然觀、審美觀和人生觀。

匯聚世界造園技藝

桃花艷、玉蘭香,假山挂瀑布、湖面映綠樹……漫步於230公頃的世園會園區,目之所及,滿園春色。其中,有一座“園冶園”備受矚目,人工建筑緊湊精巧,水系與綠化環繞,亭台樓閣、橋坊軒榭相得益彰,頗得咫尺造乾坤的意境。

“園冶園”因紀念《園冶》而造,設計師是年近九旬的孟兆禎院士。在他看來,選址儀征造園意義不一般,不僅紀念計成大師在儀征成書之功,也是傳承《園冶》倡導的“時宜得致,古式何裁”的理念。

作為首部中式造園寶典,一部《園冶》分三卷,共計1.4萬字,附錄235張手繪圖式。該書首次總結出中國傳統自然山水式造園“雖由人作,宛自天開”的理想追求,以及“巧於因借,精在體宜”的造園理念,成為后世園林建造者遵守的准則。

時空輪轉,這裡再一次成為世界造園技藝的交匯點。

記者探園發現,海外展園同樣特色鮮明。以“沙漠海濱之國”為主題設計的非洲吉布提園,盡數呈現了沙漠植物、海岸線、非洲木雕等景觀﹔荷蘭布雷達展園以梵高的名作《田園》為藍本,展現不同時節的自然之景﹔葡中旅游園則以“返璞歸真,擁抱自然”為理念,打造反映葡萄牙農業景觀的生態園。

專業人士分析,東西方造園從理念到技藝各具特色,也反映了東西方不同的自然觀、審美觀和世界觀。西方園林設計遵循幾何學原則,講究對稱美。中國園林追求道法自然,也包含著古人疏堵結合治水的哲學智慧。

“造園是揚州人的一種生活態度”

自唐代以來,佔據京杭大運河之便的揚州城經濟繁榮、文化多元,是文士官宦眼中浪漫自由之所,更成為乾隆皇帝六下江南的必游地,造園游園的潮流綿延至今。

作為中國湖上園林的杰出代表,曲折蜿蜒的瘦西湖蜚聲中外。隋唐時,這條水道還只是護城河,所以被稱為保障河。到明、清兩代,河道沿岸陸續建園。清代康熙皇帝、乾隆皇帝分別六次南巡,更是促成了“兩堤花柳全依水,一路樓台直到山”的園林盛況。

俯瞰揚州瘦西湖。 新華社記者 閔捷 攝

據揚州文化學者韋明鏵介紹,乾隆皇帝到揚州時,必經瘦西湖前往平山堂。當地鹽商見狀,紛紛在河道兩岸興建私家園林,讓乾隆皇帝在乘舟途中,能夠一路欣賞各種亭台樓閣。“這些園林一座靠著一座,串聯成了一長串,其間沒有圍牆和籬笆,揚州人在清代就可以自由出入這些精致的私家園林。”

距離瘦西湖不遠的揚州東關街,有著“中國十大歷史文化名街”之稱。記者沿著東關街一條不起眼的小巷穿行10多米,便來到揚州人杜祥開用自家平房與天井改造出的“祥廬”,這是一個佔地約120平方米的普通老民居院落,卻硬是騰出了40平方米來造園,成為新揚州園林中最小最精致的園林之一。

圖為揚州人杜祥開用自家平房與天井改造出的“祥廬”。新華社記者 林凱 攝

小橋流水,亭台假山,錦魚暢游,匾額楹聯……祥廬如一盆精美的“盆景”,麻雀雖小,五臟俱全,濃縮著園林的各類要素。“就是喜歡。”杜祥開說,上世紀90年代,為改善家居環境,他萌生念頭自己造園,沒想到如此“愜意生活”被人競相模仿,一股“私園熱”自此在揚州興起。

揚州首任古城辦主任鄭路向記者展示了一張《揚州新私家園林分布示意圖》,在5.09平方公裡的老城區內,散布著近百處新私家園林。鄭路說:“造園是揚州人的一種生活態度。”

近年來,在政府引導下,揚州老城區按照“自主參與,政府補貼”原則進行整體修繕。據不完全統計,揚州市區目前已經新建了逾250戶新私家園林。

原揚州市文聯主席劉俊則認為,園林是實物的園林、藝術的園林,更是文化的園林、精神的園林。“在這兒,方寸之間容乾坤,一勺池水則江湖萬裡。”

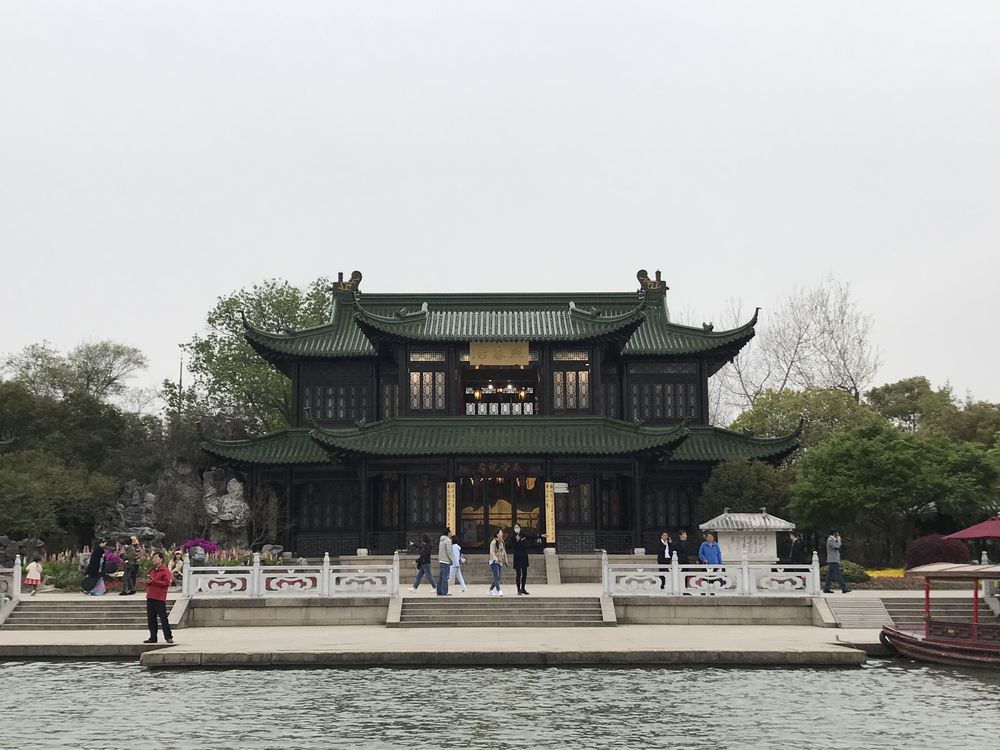

瘦西湖畔熙春台。 新華社記者 閔捷 攝

開放包容的城市氣質

老揚州人的一天總是在揚州園林內開啟。清晨漫步園中,看竹影婆娑、小橋流水,累了便駐足聽一場揚州評話、彈詞、清曲……

對外國友人而言,坐上黃包車來一次環城游覽則很新奇。“想象自己穿著中國古代服裝在老街裡穿行,有一種拍電影的感覺。”揚州大學的孟加拉國留學生友美說。

最令友美驚訝的是,揚州不僅構建起城市公園體系,更引入“園林化”理念,將主城區城市綠道升格為道路風光帶,讓廣大市民行走在大街小巷時便能欣賞到園林景觀。“很多園林居然是開放式的,連圍牆都沒有,有的園林設計中還融入了西方建筑樣式。”

不泥古,善借鑒,開放包容的文化特質,一直是揚州的城市品格。從古至今,揚州都在與世界的交流交融中扮演著重要的角色。

“山川異域,風月同天”——新冠疫情暴發之初,這句印在日本捐贈武漢物資上的古詩火遍全國。一千多年前,正是日本信眾將這首詩繡在袈裟上,邀請唐代高僧鑒真東渡傳經。

鑒真是揚州人,14歲那年出家受戒,立志弘揚佛法。東渡日本,鑒真隨行帶去了850多卷經傳手抄本。在日本生活的10年間,他在思想、建筑、文化、醫藥等方面為日本注入了新鮮血液,也成為海上絲綢之路的生動注解。

揚州不斷走向世界,世界不斷認識揚州。隨著揚州成為中國對外交往的一張名片,世界各地的文化交流使者不以山海為遠,陸續在揚州留下足跡。

揚州街頭的馬可·波羅雕塑。 新華社記者 閔捷 攝

古運河畔的東門遺址廣場上,有一座馬可·波羅騎在馬上的青銅雕塑。公元1275年,意大利旅行家和商人馬可·波羅來華,受到元世祖忽必烈的禮遇和重用。經他口述寫成的《馬可·波羅游記》為歐洲人了解中國打開了一扇窗。

如今,在世園會舉辦地儀征棗林灣,作為志願者的友美在風情各異的庭園間來回穿梭,向國際友人們講述著揚州與世界的淵源。“各國園林各有特色,卻又相得益彰,在交流互鑒中共同推動人類社會發展。”(蔣芳、黃歆、朱筱 陳聖煒、何磊靜)

來源:新華社