編者按:2021年是中國共產黨成立100周年。在全黨開展黨史學習教育和全省開展“再學習、再調研、再落實”活動之際,由中國僑聯信息傳播部指導,福建省僑聯主辦,各設區市僑聯等協辦,聯合推出“追夢中華 學僑史 憶僑杰”專題宣傳。報道百名閩籍華僑華人和歸僑僑眷代表(或事件)與祖(籍)國心連心同呼吸共命運的百年歷程,投身中華民族獨立解放、社會主義現代化建設、實現偉大復興中國夢的偉大實踐,展現敢拼會拼愛國愛鄉無私奉獻的華僑精神,進一步凝聚實現全方位推動高質量發展超越、開啟第二個百年奮斗目標新征程的磅礡福建僑界力量。

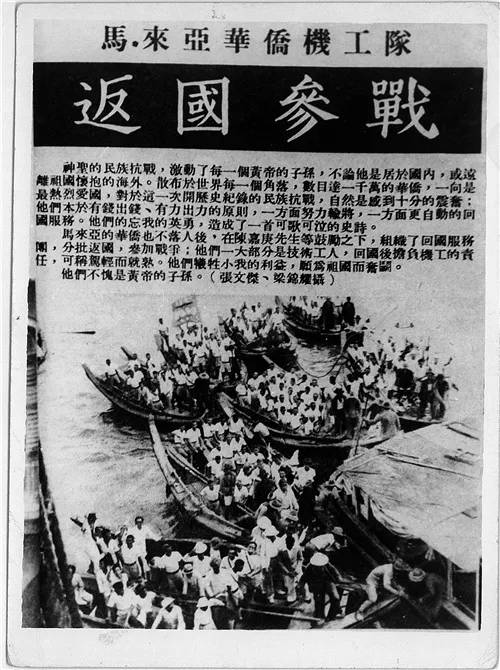

1939年,國難當頭,正當祖國民族處於最危急關頭,三千多南僑機工響應陳嘉庚先生號召,毅然拋棄海外較為憂裕的生活,在南僑總會的統一領導和組織下大規模回國參戰,共同抵御外敵,這是抗戰史上一段英勇悲壯的歷史,也是華僑史上的一大壯舉,驚天地,泣鬼神!“南僑機工”的歷史功績,主要突出表現在抗戰輸血管——滇緬公路的軍事運輸。此外,他們還在其他軍事運輸線上( 四川、貴州、廣西、湖南等地)以及中印公路搶運軍火兵員,並積極配合盟軍對日大反攻。南僑機工為抗日戰爭的勝利和世界人民反法西斯戰爭的勝利作出了卓越的貢獻和巨大的犧牲。

1.國難當頭回國參戰

南僑機工回國參戰

說到南僑機工,繞不開滇緬公路。追溯歷史,抗戰爆發后,我國沿海口岸及對外交通要道先后淪陷,國際軍事運輸瀕臨斷絕。1938年新開辟的滇緬公路,成為戰時我國西南大后方惟一的國際通道。滇緬公路自雲南昆明至緬甸臘戍,全長1146公裡。內可連川、康、黔、桂四省,外可通曼德勒、仰光,成為我國與東南亞聯系的紐帶,海外華僑捐贈的軍需物品、藥物和世界各國支援的軍火物資均依賴此路輸入。新搶修的滇緬公路,地勢險惡,山路崎嶇,這樣惡劣的行車環境,非有熟練的機工難以勝任。但當時國內技術嫻熟的司機與修理工十分匱乏,一時要訓練這種人才,遠水救不了近火。於是,國民政府軍事委員會西南運輸處主任宋子良致電“南僑總會”主席陳嘉庚先生,希望代招募華僑機工回國,以救燃眉之急。陳嘉庚立即於1939年2月7日發布《南僑總會第6號通告》,並在報上刊登廣告,號召機工回國服務,共拯危亡。

機工招募的條件是:一、能駕駛大型貨運汽車的司機及修理工。二、年齡在20歲以上、40歲以下,持有當地(僑居地)汽車駕駛執照者。三、略識中文,略會講普通話,無不良嗜好(尤其不嗜酒)。四、凡應募者,須持該地籌賑會或商會介紹函,知其平素確具愛國志願。招募廣告附告:各地籌賑會負責征募,考驗合格者報南僑總會。

國家興亡,匹夫有責。陳嘉庚先生振臂一呼,立即得到南洋華僑的熱烈響應。陳嘉庚在《南僑回憶錄》一書中寫道:“有一修機工在南洋十年,每月收入坡幣二百余元,自甘犧牲,並招同伴十余人,帶其全副機器前往。”據筆者到滇緬公路實地尋訪,《南僑回憶錄》所記載的這位機工,就是新加坡的英國汽車公司卓有聲望的機械工程師王文鬆。當時招募廣告規定機工月薪僅國幣30元,而王文鬆卻拋棄200坡幣(折合國幣近700元)的月薪,自甘犧牲,並帶領一批伙伴,自備全副機修器具回國。由此可見,南僑機工的愛國情操與奉獻精神是何等高尚!

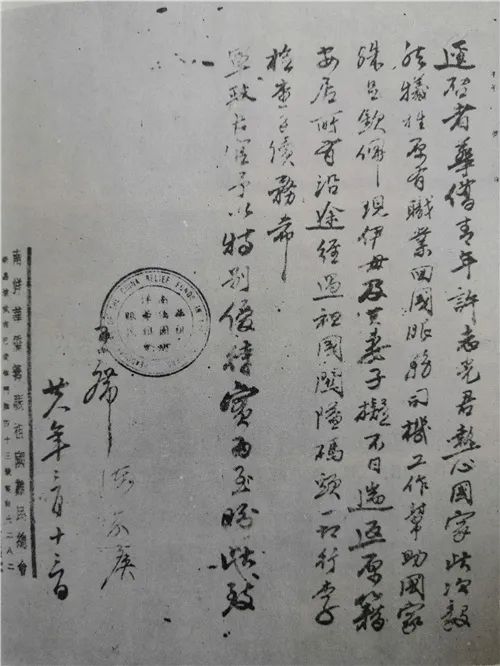

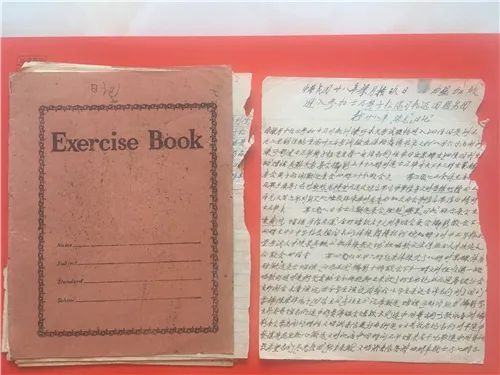

陳嘉庚先生親筆簽署

介紹南僑機工許志光回國服務的信函

特別值得一提的是,一位將全家老小送回故鄉福建而鐵心參戰的新加坡華僑機工許志光,仍珍藏著1939年3月13日陳嘉庚親筆簽署的一封信,信中寫道:“華僑青年許志光君,熱心國家,此次毅然犧牲原有職業,回國服務司機工作,幫助國家,殊足欽佩。現伊母及其妻子,擬不日遄返原籍安居……希予以特別優待。”從這封歷經半個世紀滄桑的珍貴信件中,赤子之心,躍然紙上!

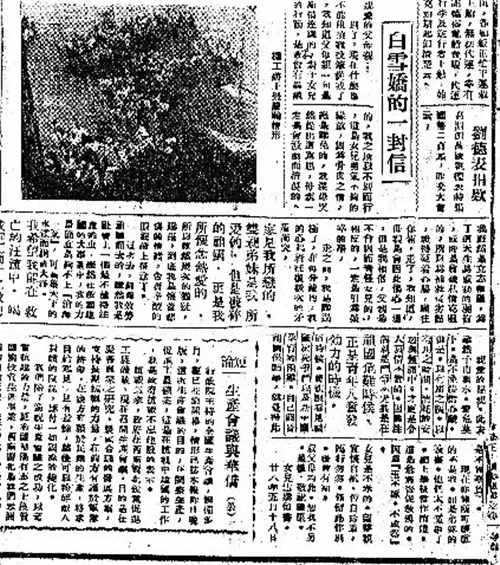

南僑機工白雪嬌回國參戰,給父母的告別信

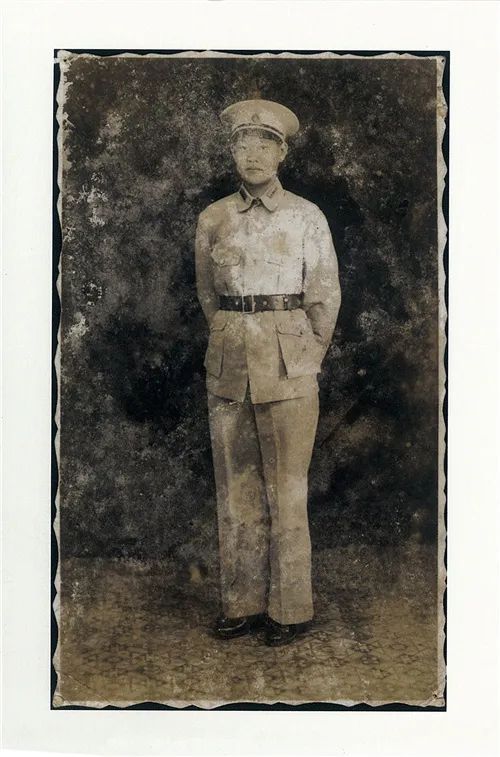

“當代花木蘭”——女扮男裝的南僑機工李月美

機工隊伍中,還有幾位熱血的華僑女青年。泉州安溪籍的檳城籌賑會婦女部職員白雪嬌,改名白雪樵,瞞著雙親報名參加機工隊,臨行留下一封家書,信中寫道:“親愛的父母親,別了,現在什麼也不能阻撓我投筆從戎了……此去雖然千山萬水,未卜安危,但是,以有用之軀,在有用之日,尤其是在祖國危難的時刻,正是青年奮發效力的時機。”而一位被何香凝題詞譽為“巾幗英雄”的馬來亞華僑機工李月美,女扮男裝與弟弟李錦容一起回國參戰,則更富有傳奇色彩。有一次,李月美在滇緬公路翻車受重傷,幸虧及時送醫院搶救才脫險,人們也才知道“他”原來是女郎。后來,李月美與一位對她精心護理的華僑機工楊維銓在患難中結成伴侶,一時傳為佳話,被當時海內外報章譽為“當代花木蘭”。

南僑機工回國參戰日記珍貴手稿

類似事例,不勝枚舉。當時這些海外赤子,有的是放棄海外待遇優厚的職業而回國﹔有的年僅十七八,卻虛報為20歲才夠條件回來﹔有的惜別未婚妻而奔赴抗日疆場,約好勝利歸來再相會﹔有的毅然別妻離子報效祖國﹔有的因家長不同意,則改名瞞著家庭秘密參加機工隊伍……總之,踴躍報名的動人事跡,感人肺腑,無法盡述。僅在1939年的2月至8月的半年內,前后共有9批機工回國,總數達3200多人。他們當中,既有普通司機、修理工,又有富家子弟、工程師、大學生等,但都在愛國號召下不落人后,共赴國難。正如《新華日報》1941年1月27日所報道的:“幾乎每個人回國來參加抗戰的經過,都是一段可歌可泣的史實!”

2.“抗戰輸血管” 為祖國而戰

三千多南僑機工回國后,經昆明潘家灣訓練所的短期軍事、業務集訓,便先后編入西南運輸處屬下的十幾個大隊以及后來專門組建的“華僑運輸先鋒大隊”(分第一、第二大隊),奔赴滇緬公路沿線服務。修理工除部分隨隊維修外,其余分配到芒市、保山、下關、昆明、貴陽、重慶等地的修理廠。南僑機工服務的地方很廣,四川、貴州、湖南、兩廣以及越南、緬甸仰光等地都有他們的足跡,但主要還是集中在滇緬公路上。

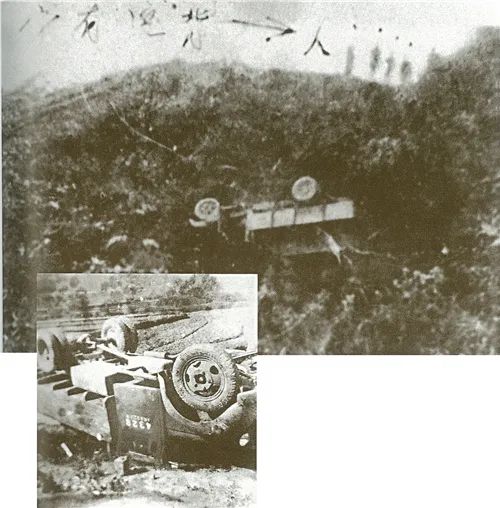

滇緬公路山高路險

1985年,蔡漢良在華僑大學接受採訪時說,南僑機工剛從海外回來,一下子投入緊張的軍事運輸,人人要闖過四個“生死關” :

第一是“險路關”:滇緬公路蜿蜒在橫斷山脈縱谷區,海拔500至3000多米,沿途懸崖、峭壁、陡坡、急彎、深谷、湍流,令人驚心動魄,滿載軍火物資的卡車行駛在如此險峻的路上,稍微不慎,便車毀人亡,有的甚至連尸體也找不到,南僑機工的無名英雄們付出了慘重的代價。

第二是“雨季關”:由於滇緬公路突擊建成,路基未穩,路面狹窄,坑窪坎坷,一到雨季,泥濘黏滑,行車猶如老牛拖犁,裹足難前,塌方險情,更是屢見不鮮。但是,南僑機工早有准備,每人都隨車帶有厚木板,遇到險路段則隨時鋪墊,冒險通行。

第三,還要闖過“瘴瘧關”:由於滇西至緬北一帶,是世界上有名的“煙瘴之地”,毒蚊猖獗,惡瘧流行,對每位機工構成很大威脅。據《新華日報》1941年1月27日報道:“當此路通車之始,華僑司機就做了開路先鋒。他們駕車馳至芒市、遮放一帶,每天遭遇流行的惡性瘧疾,平均死亡率每日約計七八人。”

第四是“空襲關”:日寇為了封鎖滇緬公路,時常派飛機空襲、轟炸,尤其是1940年10月,“滇緬路重開之后,敵機的轟炸,愈演愈烈。但華僑司機們並不因此而氣餒,他們自動踴躍地參加華僑義勇搶運大隊,在敵機機翼下拼命地為祖國搶運抗戰物資,前仆后繼,以加緊運輸來為死難的同胞復仇!整個滇緬路的運輸就依靠這些抗戰英雄的壯烈犧牲來維持!”

南僑機工浴血奮戰在抗戰軍事運輸線上,圖為舉世聞名的滇緬公路延長線

由於滇緬公路的運輸不斷補充了抗戰實力,對日本妄想迅速滅亡中國的企圖構成巨大障礙,因此,日寇將切斷這一國際要道作為重點目標。據統計,自1940年10月18日至1941年2月27日的130多天內,日寇出動飛機400多架次,轟炸滇緬路的重點橋梁達20多次。其中較嚴重的有:1941年1月23日,功果橋遭到9架日機的狂轟濫炸,有一半橋面墜入瀾滄江中,敵廣播“滇緬公路已斷,三個月內無通車希望”﹔然而,南僑機工卻用144個汽油桶扎成大浮筏,冒險將滿載軍火的車隊及時搶運過江,使軍運大動脈暢通無阻。

1941年底,太平洋戰爭爆發,日寇大舉進攻東南亞。1942年2月,南洋群島各地先后淪陷,日軍由泰國入侵緬甸。為保衛滇緬公路,根據中英協定,中國派遣10萬遠征軍入緬與英緬聯軍並肩作戰,但因種種原因,戰事失利。3月8日仰光淪陷,4月下旬,日軍佔領臘戍,隨即以裝甲車為先導,用汽車載運步兵先遣隊沿滇緬公路向中國境內推進。5月3日,日軍佔領我國邊陲城鎮畹町,4日攻下龍陵,5日挺進至怒江惠通橋西岸。為阻止日軍東進,中國守軍自炸惠通橋,結果數百名南僑機工、近千輛汽車及數萬名緬甸華僑難民未及過橋而被阻於怒江天險。這些南僑機工有的冒險渡過怒江,有的上山參加游擊隊,還有不少人被日軍抓去慘遭殺害。至此,敵我雙方隔江對峙,滇緬公路的國際運輸終於被切斷了,國內運輸隻剩昆明至保山之間的路段繼續運行。

隨著戰局的惡化,南僑機工面臨更加嚴峻的考驗。三年多來(1939年1月10日-1942年5月5日)發揮過重要作用的滇緬公路被切斷,西南運輸處(此時已改為中緬運輸局)竟然對回國參戰、屢建功勛的南僑機工撒手不管。除小部分被留用外,多數機工被遣散,突然間成為無業游民,生活陷入困境。當時南洋已淪陷,僑匯中斷,有家歸不得,許多機工無依無靠,隻得四處飄零,流離顛沛,有的竟在貧病交迫中悲慘地死去。盡管處境艱難,但南僑機工仍不忘矢志報國的夙願,積極做好力所能及的抗日工作。

根據在東南亞開展敵后斗爭工作的需要,有一部分南僑機工被盟軍選派進行訓練,然后潛往南洋日軍佔區擔任地下情報工作,偵察日軍動態,為國際反法西斯斗爭作出新貢獻。泉州籍泰國華僑機工蔡漢良,曾於1944年被派往泰國,偵察拉溫日軍基地。由於他熟悉當地情況,深入虎穴,巧妙周旋,終於摸清敵情,配合盟軍一舉摧毀拉溫日寇軍事基地。另外,也有數百名機工奉命隨盟軍赴印度服務,他們協助盟軍搞軍運后勤,並為中印公路和中印輸油管的修建奉獻了力量。此外,值得一提的是,那些歷盡艱辛流落在國內各地的南僑機工,他們都盡力參加收復滇西的戰斗以及各地的對日反攻,堅持到最后勝利。

據《中華民國統計提要》記載,從1939年7月至1942年7月,滇緬公路運輸的軍需品和其他物資共計50多萬噸。《華僑先鋒》第2卷第9期記載,南僑機工在滇緬公路上,平均每日的軍事物資輸入量保持在300噸的水平以上,被譽為抗戰運輸線上的“神行太保”。

3.赤子功勛 永載史冊

1945年8月15日,日本投降了,親歷抗戰的南僑機工欣喜萬分,歡慶勝利。為南僑機工復員,設在雲南的“華僑互助會”進行華僑機工總登記。據華僑互助會《南風》半月刊記載,第一期總登記,機工人數共1203人,其中新、馬有1061人,佔87%。而后來獲准遣返,享有獎金及証書的有1144人。當年3200余名機工回國,勝利后登記入冊者竟不足半數,其余的不是犧牲、病故就是失散,可見損失是相當大的。

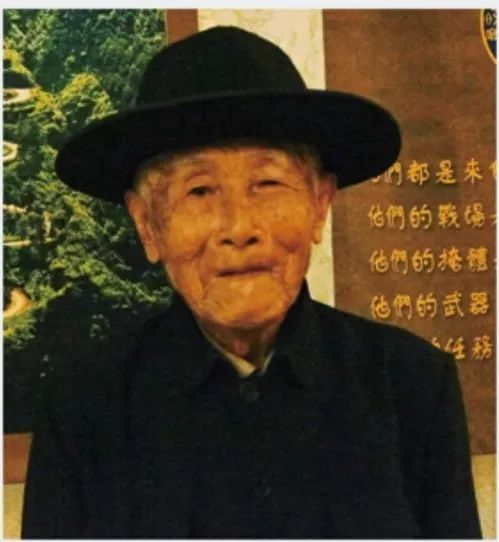

羅開瑚

張修隆

據不完全的統計,三千多南僑機工回國參戰,作出巨大貢獻也付出巨大犧牲,在抗戰中犧牲的有一千多人,約佔總數三分之一﹔戰后復員南返的有一千多人,也佔總數三分之一﹔其余的有近千人留居國內,約佔總數三分之一﹔經過戰后70多年的風雨滄桑,目前全世界南僑機工幸存者僅剩三位,且年事已高,留居昆明的羅開瑚老人已103歲, 海南的張修隆102歲,連 “最小的”重慶的蔣印生也已95歲了。

毋庸諱言,在極“左”路線影響下,許多機工在歷次政治運動中受到不同程度的沖擊,尤其是“文革”十年浩劫,南僑機工們更因海外關系及參加抗戰的經歷而受到不公正待遇。在“文革”年代,多數華僑老機工都戴著各種“高帽”,諸如“特嫌分子”“裡通外國分子”“歷史反革命”“國民黨殘渣余孽”“反動機工”“海外關系復雜”等等。當代“花木蘭”李月美被迫害而死。盡管各地機工們幾乎無一不受到沖擊和不公正的對待,但他們熱愛祖國的赤誠之心不動搖,堅信南僑機工回國抗戰的光榮史實終究會得到歷史的公論。

黨的十一屆三中全會以來,撥亂反正,華僑政策得到重申和落實,抗戰史上這段被遺忘甚至被顛倒的南僑機工歷史,終於得到公正的評價,冤案得以平反,名譽得到恢復。在紀念抗戰勝利40周年之際,陳嘉庚先生之侄陳共存先生一直在海外積極努力,終於促成1986年率新加坡考察團到滇緬公路慰問考察,專程調查南僑機工可歌可泣的史跡,給這一群把青春年華無私奉獻給祖國的海外赤子、抗戰遺孤以極大的撫慰和鼓舞。同年年底,我國政府制定新政策,照顧南僑機工享受100%退休金的待遇,以保障他們幸福地安度晚年。

南僑機工回國參戰,為抗日戰爭作出巨大的貢獻。他們雖然是一些無名英雄,然而海內外炎黃子孫永遠也不會忘記他們的歷史功績。

早在1946年7月7日,為了追悼回國參戰華僑烈士和死難同胞,馬來亞檳榔嶼華僑籌賑會在升旗山與鶴山交界的山坡上,樹立了一座“檳榔嶼華僑抗戰殉職機工罹難同胞紀念碑”。

接著,1947年11月30日,馬來亞雪蘭莪華僑籌賑會特在吉隆坡廣東義山亭建立了一座“雪蘭莪華僑抗機工回國抗戰殉難紀念碑”,使南僑機工參加抗戰的忠勇事跡長存人間。

1989年,雲南省人民政府特在滇緬公路的起點——昆明樹立起一座雄偉庄嚴的“南洋華僑機工抗日紀念碑” 。紀念碑矗立在西山公園滇池之濱,碑身以漢白玉石砌成,氣勢磅礡。碑前兩層台階均為七級,象征“七·七”抗戰﹔碑的上端雕有“華僑機工回國服務團榮譽紀念章”,四條墨石橫帶象征當年四萬萬同胞齊心抗日﹔碑面鐫刻有“南洋華僑機工抗日紀念碑”十一個金色大字,落款是“雲南省人民政府立”﹔碑身的兩側砌成兩面旗幟形狀,象征愛國主義精神和國際主義精神﹔旗幟上雕刻3個“七·七”紀念章,代表著回國抗日的三千多名南僑機工﹔碑身高九米,碑座高三米,體現著“九·三”勝利節﹔碑座的正面刻著四個大字“赤子功勛”,是對南僑機工和海外華僑為祖國抗日戰爭作出貢獻的高度贊譽。

2005年紀念抗戰勝利60周年之際,又一座雄偉壯麗的“南洋華僑機工回國抗日紀念碑”在雲南畹町落成﹔碑體總高十六米,上端四條金色橫帶,代表抗戰時期四萬萬同胞。南僑機工榮譽証章鑲嵌期其間,標志著海內外同胞同心抗戰。寬六米高三米共三層的黑色底座寓意“九·三”抗戰勝利。碑后是記述南僑機工回國抗戰的浮雕長廊,右側為紀念碑碑記。中間浮雕分別為:召喚篇、送別篇、筑路篇、鐵流篇、蹈火篇、勝利篇。左側是南僑機工英名錄。浮雕下方《百雀圖》,寓意美麗孔雀之鄉德宏。浮雕廊正面六根柱子,代表抗日戰爭勝利60周年。

走過風風雨雨與坎坷滄桑,南僑機工的拳拳赤子心贏得了社會的充分肯定和高度贊譽。2015年7月7日,“南洋華僑機工回國抗日紀念館”在畹町落成並隆重舉行剪彩儀式,向抗日戰爭勝利70周年獻禮。

南僑機工回國參戰,不僅為抗日戰爭本身貢獻力量,而且也以他們為民族存亡而獻身的壯舉,鼓舞了全民族抗戰的意志和信心。在新的歷史時期中,南僑機工的光輝歷史,仍將繼續激勵與凝聚海內外炎黃子孫,高舉愛國主義的旗幟,為實現中華民族的偉大復興的中國夢而共同奮斗!(林少川)