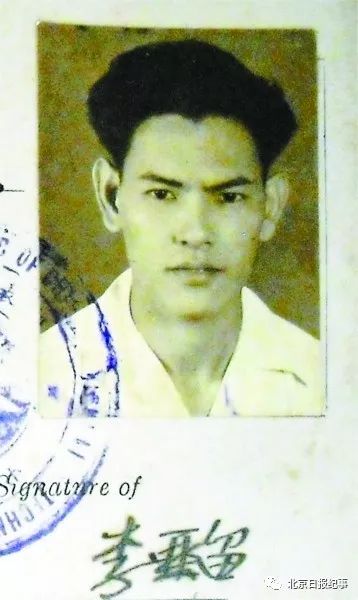

2018年5月3日,南洋華僑李亞留老人在馬來西亞沙撈越的家中溘然長逝。這位享年100歲的世紀老人,是海外最后一位曾經回國參加抗戰的南僑機工。

1939年,抗戰進入最黑暗的時刻,中國所有的國際通道幾乎都被日軍封鎖,隻有僻處大西南的滇緬公路仍然暢通,幾乎所有的援華物資和軍火都依賴這條“抗戰生命線”輸送。然而,面對繁重的運輸任務,中國卻缺乏足夠的司機和汽修人員。

此時,3200多名東南亞各國華人子弟響應愛國僑領陳嘉庚的號召,毅然拋卻南洋舒適的生活環境,辭別親人,踏上回國抗戰之路。他們組成的“南洋華僑機工回國服務團”,彌補了滇緬交通大動脈上司機和汽修人員的緊缺。

他們被稱為“南僑機工”,他們為中華民族付出的血與淚,值得每一個中華兒女銘記。

1938年秋,南洋著名僑領陳嘉庚收到昆明西南運輸處主任宋子良的來電。宋子良希望陳嘉庚在南洋招募華僑機工回國效力,參與到搶運戰略物資的隊伍中來。

不久前的1938年9月5日,也就是武漢會戰期間,日本軍部發表“遮斷航行”的宣言,日本海軍宣布要封鎖中國全部海岸線。而在日本軍部發出“封鎖全部海岸線”的宣言之前,中國沿海港口已經損失大半。1938年1月起,青島、崇明島、廈門、連雲港相繼失守。武漢會戰期間,為了切斷中國的香港—廣州—武漢這條補給線,日軍將矛頭對准了廣州。

1938年10月,日軍佔領廣州﹔4個月后,海口失守。至此,中國東南沿海的重要港口全都落入了日軍的控制中,中國最重要的軍事武器運輸補給線完全中斷。

東南沿海補給線被切斷,對中國戰局十分不利。當時,抗日已經進入相持階段。若想堅持抗戰,除了要依靠中國軍人英勇作戰,及時補充物資和武器至為重要。

廣州淪陷前,經粵漢鐵路運送的部隊達200萬人,軍用品54萬多噸。日軍佔領廣州后,這條交通線完全斷絕,開辟陸路國際運輸通道是唯一出路。

國民政府的陸上運輸通道原本有3條。西北方向,經蘭州至新疆迪化進入蘇聯﹔西南方向,經廣西南寧到越南,或經雲南昆明到緬甸臘戍,再到緬甸仰光。

西北線由於路途太遠,始終沒有發揮太大作用。英美等國全部依靠西南運輸線向中國輸送戰略物資。為此,國民黨當局特意成立了西南運輸處。

擺在西南運輸處面前最大的問題是缺車和缺少會開車的人。據統計,1936年中國貨車數量最多的廣州,僅有800多輛,其他省份更是少得可憐。車少,會開車的司機更少。即便是馬上著手培訓,要想在路況極差的滇緬公路上熟練駕駛大貨車,沒有半年也出不了師。

1938年底,滯留在中緬邊境遮放、芒市等地的貨物已逾6000噸。為了解決缺乏司機和汽修人員的問題,西南運輸處找到了陳嘉庚。

陳嘉庚是福建同安集美人,1890年下南洋闖世界。到1925年,他已經成為華僑中當之無愧的“橡膠大王”,業務輻射五大洲,資產達1200萬元新幣。陳嘉庚不但富有經營頭腦,而且極熱心慈善事業,著名的廈門大學就是他一手創辦起來的。

對南僑機工歷史有深入研究的雲南師范大學副教授夏玉清告訴記者,南洋華僑原本幫派林立,彼此之間也有矛盾,隻有陳嘉庚稱得上是南洋800萬僑胞唯一公認的領袖。陳嘉庚收到宋子良的求助電報后,立即行動起來。

1938年10月10日,來自馬來亞、新加坡、菲律賓、印尼等地的168名華僑代表,在新加坡成立了“南僑籌賑祖國難民總會”(簡稱“南僑總會”)。陳嘉庚被推舉為南僑總會主席。

南僑總會的主要工作便是招募南洋各地汽車司機和汽車修理工,回國參加搶運作戰物資的工作。

1939年2月,南洋各大報紙刊登了南僑總會招募華僑機工的《通告》。從《通告》內容看,招募條件還是很嚴格的。首先,要求機工熟悉駕駛技術,並持有當地政府發的駕駛執照。第二,招募機工要求是20至40歲之間的年輕人,並要通曉中國語言文字,無不良嗜好。第三,凡應征者,必須有當地人或者商店介紹,“知其確有愛國志願方可”。

夏玉清告訴記者,當時南洋情況非常復雜,日本人和汪精衛的人都在拉攏華僑,因此政治上可靠非常重要。

《通告》發出后在南洋華僑中掀起了一股回國抗日、報效祖國的熱潮。

上世紀80年代,南僑機工蔡漢良經人介紹找到在華僑大學教書的林少川。當蔡漢良表示自己是應陳嘉庚號召回國抗戰的南僑機工中的一員時,林少川有些吃驚。林少川告訴記者,他雖然教的是“華僑史”課,但是從未接觸過南僑機工,對這段歷史也所知甚少。

蔡漢良成為林少川接觸的第一名南僑機工。后來,在陳嘉庚侄子陳共存先生的支持下,林少川跑遍了西南幾省,訪問了許多南僑機工,留下了一批珍貴的口述歷史資料。

南僑機工駕駛大貨車行駛在滇緬公路上。

1939年8月,泰國華僑蔡漢良看到招募機工的《通告》,覺得自己既會駕駛,又會修車,而且內心充滿了報國熱情,符合《通告》中的一切條件。為了怕家人反對,蔡漢良趕到幾百裡外的董裡什呈籌賑會報名。沒想到,他中途撞見叔父的好朋友王聯輝。為了挽留蔡漢良,王聯輝甚至要將自己的女兒許配給他,並要將自己名下的16輛車送給蔡漢良,讓他開一間客運公司,可這一切都無法阻擋蔡漢良報名回國的決心。他謝絕了王聯輝的好意,毅然踏上回國之路。

剛剛結婚不久的劉瑞齊報名后,與同伴們一起剃了個光頭。當妻子看到他的大光頭時敏感地問:“莫非你也想回國?”為了第二天能夠順利啟程,劉瑞齊向妻子撒了謊,說剃光頭只是為了方便敷藥。當天夜裡,劉瑞齊給妻子留下一封書信,悄悄上路。誰知道,這一別竟成永訣,他離開不久,妻子便憂郁成疾,撒手人寰了。

林少川說,在南僑機工群體中,像蔡漢良、劉瑞齊這樣,瞞著家人不辭而別的例子比比皆是。最令人驚訝的是,還有四名女性女扮男裝參加到南僑機工的隊伍中。其中一名叫白雪嬌的女教師,在辭別父母的信中寫道:

走之前,我是難過極了,在每分鐘內,我的心裡起著數次矛盾沖突。家是我所戀的,雙親弟妹是我所愛的,但是破碎的祖國,更是我所懷念熱愛的。所以雖然幾次的猶豫、躊躇,到底我還是懷著悲傷的情緒,含著心酸的眼淚踏上征途了……雖然在救國建國的大事業中,我的力量簡直夠不上滄海一粟,可是集天下的水滴而匯成大洋。我希望我能在救亡的汪洋中,竭我一滴之微力。

后來,這封家書被刊登在馬來亞《光華日報》上,鼓舞了許多愛國華僑。

1939年2月18日下午3點,第一批南僑機工服務團80人從新加坡乘船出發,返回祖國。臨行那天,新加坡碼頭上人山人海,街道上橫幅招展。送行的人們將帽子擲向空中,場面熱鬧非凡。由於送行的人太多,碼頭上的木橋都被擠塌了。

據統計,1939年2月至10月間,共有3192名南僑機工分9批回到祖國,奔赴抗戰前線。

當時,在南僑機工中流行著一句口號“華僑統統有”,意思是為了抵御日寇侵略,華僑都走到一起來。后來,隻要一說起這句口號,他們就知道彼此是南僑機工。

回國后,經過兩個月的訓練,南僑機工終於要上路了,擺在他們面前的是一條無比艱險的道路——滇緬公路。

滇緬公路東起雲南昆明,西經畹町,直通緬甸境內的臘戌公路線,全長1146公裡。

滇緬公路最險的一段。

七七事變之前,雲南省主席龍雲就曾預言,一旦中日之戰全面爆發,日軍必然會斷絕我國東南港口。那時候聯通外部、輸送物資的唯一出口隻有滇緬一線,因此應該趕緊著手修建滇緬公路。

1937年11月,戰火已燒到華東,國民政府連忙委托雲南省政府修筑滇緬公路。滇緬公路穿越橫斷山脈、怒山、高黎貢山三座大山,跨過怒江、瀾滄江、漾濞江三條大河,山高水急,坡陡路彎,修建難度之大前所未有。

在機械化程度極低的80年前,雲南彝、白、傣、苗、漢等十個民族的15萬民工,愣是肩挑手扛,用最原始的方式在短短8個月時間,將滇緬公路修建完成。當年英國《泰晤士報》連續三天報道了滇緬公路修通的情況,並稱:“隻有中國人才能在這樣短的時間內做到。”

滇緬公路雖然通車了,但非常簡陋,路面基本上是用碎石鋪就,經常塌方。

后來,滇緬公路管理局局長譚伯英在《血路》一書中寫道:

惠通橋兩岸崇山峻嶺,盤旋曲折,令人望而生畏,狹窄難行,道路彎多陡峭,雨季時路滑難行,隨時有翻車的危險。路基鬆軟,有些路段狹窄,特別是雨季道路難行,“一雨便成冬”。滇緬路頻繁塌方,給汽車行駛運輸帶來巨大的困難。

譚伯英甚至直言不諱地說,滇緬公路根本算不上是一條公路,充其量隻能算馬路,而事實上連騾馬也不願意走。

南僑機工被分為17個大隊,他們駕駛著3000多輛大卡車,日夜兼程地行駛在這條連騾馬也不願意走的路上。車隊裝上貨物從緬甸臘戍出發,開往終點雲南昆明,全程一般要走6天以上。司機們白天開車,晚上在駕駛室裡睡覺。由於他們大多開的是道奇汽車,所以許多機工幽默地稱之為“道奇旅館”。

在滇緬公路上行駛困難重重。

上世紀80年代,南僑機工李榮竹向林少川回憶,滇緬公路上崇山峻嶺,迂回重疊。車隊盤旋上山,一邊是懸崖峭壁,一邊是深谷大川。沿途坡陡彎急,驚心動魄,車毀人亡的慘劇隨時都會發生。為了避免翻車,機工們想了許多辦法。如果上下陡坡又遇到急轉彎的窄路,他們就在急轉彎的地方鋪一塊木板,前輪開過之后,后面靠外的輪子正好可以從木板上軋過,這樣就可以避免后輪懸空而翻入山谷了。

即便想盡辦法,滇緬公路上的翻車事故還是層出不窮。據夏玉清統計,僅1939年4月至11月間,因車輛故障、山路崎嶇、雨天路滑發生的翻車事故就達24起。華僑機工殉職情況表上,事故原因一欄經常會出現“覆車”兩字。

1940年夏,南僑機工林樹容接到一項特殊的任務——將一位犧牲機工的遺體運回隊部,此人正是與林樹容同一批回國服務的新加坡機工吳世光。

傍晚時分,他來到吳世光翻車的事故現場。吳世光的遺體已經被人從山谷中吊上來停在路旁。隻有21歲的林樹容,在南洋從沒接觸過死人,現在讓他獨自一個人去運尸體,他心裡未免有點膽怯。可是,當他看到吳世光的遺體,想起平時的情誼,一下子忘記了害怕。他用毛毯把吳世光的遺體包裹好,抬上卡車。偏巧路上車子又拋錨了。三更半夜,林樹容一個人被困在車中,一邊是懸崖絕壁,一邊是萬丈深淵,他害怕極了。他暗自禱告戰友的英靈為自己壯膽。

在滇緬路上,南僑機工不僅要面對車禍的危險,還要面對另一個無形殺手——瘧疾。雲南山區自古就流行著一句俗語:“要過瘴瘧壩,先把老婆嫁”。在當時缺醫少藥的情況下,如果得了瘧疾幾乎可以說是九死一生。

機工許志光曾這樣回憶,他被“瘧疾蚊”咬叮患上“打擺子”,發冷時即便蓋上重被、裹著毛毯也無濟於事。幸虧機工戰友獻出印尼籌賑會送來的“金雞納霜”,才轉危為安。

據統計,僅1940年在臘戍醫院就醫的南僑機工就達百人以上。南僑總會特派員劉牡丹在報告中寫道:“機工、司機,患惡性瘧疾者比比皆是,在是處服務之華僑機工皆現面色清瘦,鳩形鵠臉,體格健康損失過半。”

有人說,1939年至1942年,南僑機工共搶運了50萬噸軍需物資。研究過相關檔案的夏玉清告訴記者,檔案中並沒有確切記錄過南僑機工搶運物資的數量,也許比這個數字還要大。

1940年,日本在研究中國軍力變化的數據后發現,經過幾年的戰爭,中國軍力反而比1938年增強了,其中步槍增加到150萬支,輕機槍6萬多挺,其他火炮2650門。這顯然與滇緬路上日夜奔馳的南僑機工密不可分。

1940年日軍佔領越南后,成立了“滇緬公路切斷委員會”。從1940年10月起,在不到6個月的時間裡,日軍共出動飛機400多架次,對滇緬公路狂轟濫炸。南僑機工們處在了戰火的最前沿。

白天遇到敵機轟炸,機工們利用地形將貨車隱藏起來,夜裡再關著燈摸黑行駛。

1941年1月,日軍轟炸機炸斷了滇緬公路上重要的交通要沖——功果橋。為此,東京電台得意地宣稱:“滇緬公路已斷,三個月內無通車希望。”

當時,運載物資從保山返回下關的王亞六剛好目睹了。功果橋的鐵索橋和吊板被炸成兩截,橋兩邊好幾百輛車子無法通行,堵得水泄不通。為了盡快搶通功果橋,機工們紛紛出謀劃策。他們根據浮力原理,將幾百隻空汽油桶用鐵鏈連起來,然后鋪上木板。經過10個小時的奮戰,一座長達300米的臨時浮橋做成。功果橋被炸斷10個小時后,堵在橋兩岸的大貨車通過浮橋安然駛過。

如此惡劣的條件下,3000多名回國加入抗戰洪流的南僑機工,最終有1000多人都犧牲在了這條無比艱險的浴血滇緬路上。(黃加佳)