2021年是中國共產黨成立100周年。本刊自今年第1期起,特約著名歷史傳記作家丁曉平先生撰寫系列文章,系統梳理中國共產黨建黨的歷史全過程,穿越百年時空,回到歷史現場,感受百年風雲,展現波瀾壯闊的歷史畫卷,再現這一段人們知道卻又不完全知道的大歷史。

1920 年 2 月 19 日,是農歷大年三十。

爆竹聲中辭舊歲。本是家家戶戶過新年的日子,獲得保釋出獄的陳獨秀卻在這一天拋妻別子,秘密地從北京抵達上海。誰知,一到上海,陳獨秀就生病了,五六天起不了床。身體稍微好轉后,老朋友、亞東圖書館老板汪孟鄒把他接過去,吃住都在五馬路(今廣東路)棋盤街西首的亞東圖書館。

上海,對於陳獨秀來說,可謂是他革命的根據地。

——1903 年 5 月,他在安慶藏書樓組織拒俄運動,發表愛國演說,發出“安徽革命的第一聲”,遭安慶知府桂英通緝,逃亡上海。

五四運動時期的陳獨秀

五四運動時期的李大釗

——1913 年 7 月,討伐袁世凱的“二次革命”失敗,安徽乃至全國的革命形勢急轉直下。陳獨秀在蕪湖逃過一劫,再次逃亡上海。隨后,應好友章士釗之約前往日本編輯《甲寅》雜志,“度他那窮得隻有一件汗衫,其中無數虱子的生活”,對國家和革命有了新的覺悟。

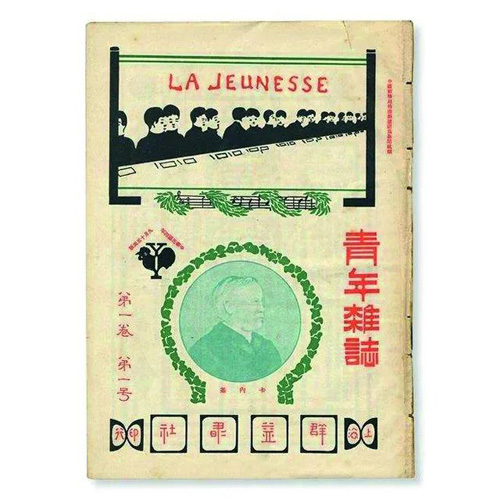

——1915 年 9 月 15 日,陳獨秀經老友汪孟鄒牽線搭橋,與群益書社的陳子沛、陳子壽兄弟合作,創辦了《青年雜志》(第二年改名《新青年》)。《新青年》就這樣在上海誕生了!這是一個歷史性的標志,影響中國歷史的新文化運動從此開始。

——1917 年 1 月 11 日,北京大學校長蔡元培致函北洋政府教育部,請派陳獨秀擔任北京大學文科學長。《新青年》也跟隨之去了北京,由他獨自主編而改為同人刊物,分別由陳獨秀、胡適、李大釗、劉半農、錢玄同、陶孟和等人輪流編輯,后來又有高一涵、沈尹默加盟。

從白話文開始,高舉文學革命的大旗,“推倒雕琢的阿諛的貴族文學,建設平易的抒情的國民文學”,“推倒陳腐的鋪張的古典文學,建設新鮮的立誠的寫實文學”,“推倒迂腐的艱澀的山林文學,建設明暸的通俗的社會文學”﹔接著,陳獨秀又請來“德先生”(民主)和“賽先生”(科學)來打“孔家店”。陳獨秀斬釘截鐵地說:“要擁護那德先生,便不得不反對孔教、禮法、貞節、舊倫理、舊政治﹔要擁護那賽先生,便不得不反對舊藝術、舊宗教﹔要擁護德先生又要擁護賽先生,便不得不反對國粹和舊文學。”他通過《本志罪案之答辯書》宣告:“我們現在認定隻有這兩位先生,可以救治中國政治上、道德上、學術上、思想上一切黑暗。”就這樣,新舊思潮在北京大學這個思想的實驗場裡加工、制造,成為瓦解半殖民地半封建社會的催化劑。中華民族的有識之士,站在愛國主義這個起點上,結成統一戰線,並在這個大熔爐裡展開了激烈的論戰,開始了自我解放、自我更新、自我革命的新進程。

人為刀俎,我為魚肉。1919 年 1 月 18 日,一場打著和平名義的國際會議在巴黎召開。在這場長達 180 天的改變世界的國際會議上,中國人以為理所應當地獲得作為第一次世界大戰戰勝國同等的自主權,收回德國在山東的主權,結束帝國主義瓜分中國的歷史。但是,中國在巴黎和會上毫無收獲,不僅沒有廢除秘密外交,而且操縱者規定德國應將在中國山東獲得的一切特權轉交給日本,外交徹底失敗。但北洋政府屈服於帝國主義列強的壓力,竟准備在這個喪權辱國的條約上簽字。消息傳出,全國一片嘩然。從來就沒有什麼神仙和皇帝,拯救我們靠自己。中國人開始覺醒。

1919 年 5 月 4 日,五四運動爆發。青年學子走上街頭,為國家的獨立、自由、民主而戰。也就是在這一天,陳獨秀在《每周評論》第二十號上發表了政論短評《兩個和會都無用》,一針見血地揭開了上海和會和巴黎和會的虛偽面紗,公開指出這是“兩個分贓會議”:“上海的和會,兩方都重在黨派的權利,什麼裁兵廢督,不過說說好聽,做做面子,實際上他們哪裡辦得了。巴黎的和會,各國都重在本國的權利,什麼公理,什麼永久和平,什麼威爾遜總統十四條宣言,都成了一文不值的空話。”

五四運動爆發后,陳獨秀經常親自到事件發生的現場,看望被捕學生,以掌握第一手材料,一個月內在《每周評論》共發表7篇文章和33篇隨感錄。從 5 月 4 日至 6 月 8 日,陳獨秀、李大釗主編的《每周評論》用全部版面報道五四愛國運動發展的情況,並連續出版了第二十一號(5月11日)、二十二號(18日)、二十三號(26日)三期“山東問題”特號,詳細報道 5月 4 日學生游行時悲憤激昂的情緒,全文刊登《北京學界全體宣言》,揭露帝國主義對中國的侵略和北洋政府的賣國罪行,將青島問題的來龍去脈、巴黎和會中國外交失敗經過、日本代表在巴黎和會飛揚跋扈的囂張氣焰、北京學生被捕情況和各界對學生的支援,在第一時間向全國人民報道,從而掀起拒簽和約的斗爭。

吹愛國之風,點革命之火。《每周評論》成為新青年們“歡喜無量”的“明燈”,僅在北京一地就發行 5 萬多份,其“議論之精辟,敘事之簡潔為全國新聞之冠”。因此,北洋政府對它恨之入骨。1919 年 8 月 30 日,《每周評論》出版第三十七號時,被政府當局查封。

當學生被捕、蔡元培被迫辭職秘密離京之后,上海的好友覺得陳獨秀處境危險,就函電促其南下。陳獨秀氣憤地回答說:“我腦筋慘痛已極,極盼政府早日捉我下監處死,不欲生存於此惡濁之社會也。”

1919年5月4日,五四愛國運動爆發。圖為北京大學、清華大學等高校學生在北京發起的反帝反侵略示威游行活動

6 月 3 日,當北洋政府出動軍警對學生實行大逮捕之后,陳獨秀義憤填膺。6 月 8 日,他在《每周評論》第二十五號發表著名隨感錄《研究室與監獄》,說:“世界文明發源地有二:一是科學研究室,一是監獄。我們青年要立志出了研究室就入監獄,出了監獄就入研究室,這才是人生最高尚優美的生活。從這兩處發生的文明,才是真文明,才是有生命有價值的文明。”陳獨秀高昂的戰斗激情和樂觀主義精神感染了五四時代的青年。“研究室和監獄”一時間成為新青年們的愛國諾言和報國實踐。

在賣國賊曹汝霖、章宗祥、陸宗輿被罷免后,耀武揚威的皖系軍閥仍然掌握著中央政權,五四運動的根本要求依然沒有解決。敢說敢做的陳獨秀再也坐不住了,作為新青年的導師、中國思想界的先驅和“五四運動的總司令”,他以其特有的無畏和犧牲精神,開始自己的直接行動——“直接行動就是人民對於社會國家的黑暗,由人民直接行動,加以制裁,不訴諸法律,不利用特殊勢力,不依賴代表。因為法律是強權的護符,特殊勢力是民權的仇敵,代議員是欺騙者,決不能代表公眾的意見。”於是,這位“五四運動的總司令”希望進一步對北洋政府予以“根本之改造”,起草了《北京市民宣言》。

這個宣言指明了五四愛國運動的方向,“希望和平方法達此目的”,但是,如果政府“不顧和平,不完全聽從市民之希望”,就“惟有直接行動,以圖根本之改造”,可謂是陳獨秀“平民征服政府”的綱領。

《北京市民宣言》印好后,陳獨秀就和他的朋友們一起去散發。6 月 11日下午,陳獨秀約同鄉高一涵、王星拱(北京大學化學系教授)、程演生(北京大學預科教授)、鄧初(北京大學內務部僉事)四人,一起到香廠附近一個川菜館子浣花春去吃晚飯。餐后,陳獨秀、高一涵和鄧初三人前往新世界游藝園去散發傳單,王星拱和程演生到城南游藝園去散發傳單。頭戴白帽、身著西服的陳獨秀,一來到新世界,因其“上下樓甚頻,且其衣服兜中膨滿”,就引起了暗探的注意和跟蹤。當晚 10 時,陳獨秀散發傳單時,被拘捕。夜 12 時,軍警百余人荷槍實彈包圍陳的住宅,破門而入,妻子高君曼也從夢中驚起,當即被搜檢去信札多件。

陳獨秀被捕后,胡適、高一涵、王星拱、程演生、鄧初非常著急,因他們都參與了行動無法出面,於是就和李大釗等人商量,最后決定首先通過媒體,將陳獨秀被捕的消息透露出去,造成強大社會輿論,使北洋政府有所顧忌,不敢胡作非為。6 月 13 日,《北京日報》和《晨報》首先披露了陳獨秀被捕消息。陳獨秀被捕的消息在第一時間就經北京和上海的報刊宣傳出去,給北京當局形成了一定的輿論壓力,尤其對警察廳總監吳炳湘來說,壓力更大。北洋政府逮捕陳獨秀,再一次在中國文化界、教育界和政界以及青年學生中引起軒然大波,輿論一片震驚,各省各界函電交馳,紛紛為他辯白、鳴不平,孫中山、章士釗等社會名流也吁請政府當局立予開釋。全中國各界各業各派人士齊聲營救陳獨秀,以“筆杆子”對“槍杆子”,不可謂不創造了中國歷史上的一道奇觀。

7 月 14 日,身在長沙的毛澤東在他主編的《湘江評論》創刊號上,發表長篇評論《陳獨秀之被捕及營救》。在這篇文章中,毛澤東不僅簡單敘說了陳獨秀的被捕經過,還全文抄錄了中美通訊社發布的《北京市民宣言》、北京學聯呈送京師警察廳的公函、章士釗致南北和會北方代表王克敏的信函,對陳獨秀的被捕給予了高度關注,極度崇拜並稱贊陳是“思想界的明星”,高呼陳獨秀萬歲。對於毛澤東來說,陳獨秀不僅是他的革命引路人,還是他的精神導師。所以毛澤東在延安時就曾多次說過,五四運動時期的陳獨秀“對我的影響也許超過其他任何人”,並稱贊陳獨秀是“五四運動的總司令”。

9 月 16 日,京師警察廳司法處再次提訊陳獨秀。經過短暫的問訊之后,陳具結:“前因為人散發傳單,破壞社會道德,實屬不知檢束。自被查拘,頗為覺悟,以后安心問學,並在北京就正當職業,以謀生計,不再作越出法律范圍舉動。”在強大的社會輿論壓力之下,北洋政府當局不得不作出妥協,“照豫戒法辦理”,於 9 月 16 日下午 4 時,准予以安徽同鄉保釋的名義釋放了陳獨秀。這天晚上,高一涵、王星拱、鄧初、程演生、胡適等安徽同鄉,就在陳獨秀被捕那天和他們一起聚餐的浣花春飯館,預備了兩桌酒席,請陳獨秀、高君曼夫婦兩個一塊兒去,開了一個大宴會。

1919 年這一次在北京被捕入獄,是陳獨秀生平第一次坐牢。96 天的牢獄生活,是陳獨秀人生的又一個重大分水嶺,陳獨秀的理想、信仰和隨后的人生道路再次發生革命性的改變。這位中國近現代史上新文化運動的精神領袖,真正開始從啟蒙轉向救亡——如果國家不獨立富強,就根本談不上個人的民主與自由。

1915年9月15日,陳獨秀在上海創辦的《青年雜志》,吹響了新文化運動的號角

1916年,陳獨秀將《青年雜志》改名《新青年》

出獄后的陳獨秀,一方面繼續主編他的《新青年》,堅守思想啟蒙與革命的陣地﹔一方面繼續拿起筆與舊思想舊文化戰斗。在此期間,他還先后與蔡元培、李大釗等參加了工讀互助團的活動。這個時候,陳獨秀的革命思想正處於一個過渡階段——從資產階級民主觀轉向無產階級民主觀,從無政府空想社會主義轉向馬克思主義。

就在這個時候,廣東軍政府擬從廣東關稅中撥出 100 萬元,籌辦西南大學。籌辦負責人汪精衛、章士釗力邀陳獨秀加盟。處於保釋監視居住的陳獨秀已做好准備,前往上海共商籌辦西南大學事宜。臨行前夕,經胡適力薦,陳獨秀接到湖北省教育廳的邀請,希望他參加武昌文華大學的畢業典禮,發表演講。

2 月 2 日,陳獨秀抵達武漢。在武昌、漢口、漢陽三鎮,陳獨秀的演講活動火爆,既講教育問題,也講政治思想﹔既講文字改革,也大談改造社會,其中以《社會改造的方法與信仰》演說最為轟動。陳獨秀認為,改造社會的方法,一是打破階級的制度,實行平民主義﹔二是打破繼承的制度,實行共同勞動﹔三是打破遺產的制度,不使田地歸私人傳留享有,應歸為社會的共產,不種田地的人,不應該享有田地的權利。

陳獨秀的演講活動深受武漢青年學子的歡迎,被譽為“卓識讜論”。但“湖北官吏對於陳氏之主張之主義,大為驚駭,令其休止演講,速去武漢”。陳獨秀“憤恨湖北當局壓迫言論之自由”,遂於2月7日在漢口大智門車站乘京漢鐵路火車返京。

因陳獨秀在武漢的演講活動經媒體報道后,很快引起警方的注意,加緊對其進行監視。為了避免陳獨秀“二進宮”,安徽同鄉王星拱、高一涵、劉文典(字叔雅)、程演生、胡適及北京大學同事李大釗、馬敘倫、沈士遠等均參與了這次秘密的保護行動。

陳獨秀回到北京,當即就被朋友們從火車站接到了安徽懷寧同鄉王星拱的家中暫避,隨后又轉移到劉叔雅家裡暫住。在箭杆胡同陳宅附近蹲守的警察白等了半天,最后扑了個空。但警探並不罷休,四處打聽,終於探明陳獨秀轉移到了劉叔雅家中。所幸的是,此事迅速被馬敘倫獲悉,“乃借電話機語沈士遠,士遠時寓什坊院,距叔雅家較近,然無以措詞,倉促語以告前文科學長速離叔雅所,蓋不得露其姓名也。……故士遠往告獨秀,即時逸避。翌晨由李守常喬裝鄉佬,獨秀為病者,乘騾車出德勝門離平”。

對“南陳北李”離京之事,高一涵的記述則更加生動:“時當陰歷年底,正是北京一帶生意人往各地收賬的時候。於是他兩個人雇了一輛騾車,從朝陽門出走南下。陳獨秀也裝扮起來,頭戴氈帽,穿王星拱家裡廚師的一件背心,油漬滿衣,光著發亮。陳獨秀坐在騾車裡面,李大釗跨在車把上,攜帶幾本賬簿,印成店家紅紙片子。沿途住店一切交涉都由李大釗出面辦理,不要陳獨秀張口,恐怕漏出南方人的口音。因此,一路順利地到了天津,即購買外國船票,讓陳獨秀前往上海。”

2 月 14 日,北京下起了大雪。陳獨秀在轉移到李大釗家躲了一天后,化裝成商人模樣,由李大釗親自駕著一輛破舊的騾車,走小路秘密趕往天津。黨史學界的“南陳北李,相約建黨”之說,即源於此。

2 月 19 日,陳獨秀抵達上海。從此,這位“五四運動的總司令”和他的同志們一道,在古老的中華大地上開始了開天辟地的雄偉大業——創建中國共產黨。

作者簡介:

丁曉平,解放軍出版社副總編輯,中國報告文學學會青年創作委員會主任,中國出版政府獎優秀出版人物獎獲得者、全國新聞出版行業領軍人才。

來源:《海內與海外》雜志