1921年,懷抱教育救國宏願的陳嘉庚創辦廈門大學,愛國是這所百年學府的天然基因。1940年陳嘉庚回國考察,所見所感讓他斷定“中國的希望在延安”。今天《黨史中的廈大》帶你重溫校主陳嘉庚與中國共產黨的不解之緣,了解那波瀾壯闊歲月裡的光輝故事和動人篇章。行程萬裡,不忘來路,今日之回望,是為以史明理、增信、崇德、力行。

廈門,集美,鰲園,雄偉的集美解放紀念碑巍然挺立,基座的正中央鐫刻著一幅畫像,畫像內容就是表明陳嘉庚先生“心跡”的那張照片——“華僑旗幟,民族光輝”陳嘉庚就長眠於此。

曾經,陳嘉庚先生堅持不參加任何黨派,他辦的學校也不允許任何黨派插手。從對黨派“保持距離”,到熱情擁護中國共產黨﹔從要求學校必須脫離政治,到主動請調共產黨員擔任集美中學校長,陳嘉庚這一巨大心理轉變的背后,究竟發生了什麼?一位無黨派人士,為什麼要在自己的長眠之所銘刻中共黨史?28米高的集美解放紀念碑碑身,又蘊藏著怎樣的寓意?

一次重大轉折

1940年延安之行讓他“如撥雲霧見青天”

毛澤東與陳嘉庚

故事要從毛澤東在延安楊家嶺窯洞會見陳嘉庚起。

在此之前,陳嘉庚對共產黨不甚了解。陳嘉庚紀念館研究中心主任林東霞說,1940年的延安之行,讓陳嘉庚的政治立場發生了根本轉折,讓他“如撥雲霧見青天”,從而斷定“中國的希望在延安”。

全面抗日戰爭開始后,陳嘉庚領導組織了“南洋華僑籌賑祖國難民總會”,動員南洋華僑支援祖國抗戰。1939年冬,他發起組織“南洋華僑回國慰勞考察團”,回國考察國內戰爭狀況、民眾生活情況。

1940年5月31日陳嘉庚來到延安,廣泛接觸共產黨領袖和各界人士,悉心考察研究,短短9天裡看到了與重慶截然不同的一番景象:“迨至延安則長衣馬褂、唇紅旗袍、官吏營業、濫設機關及酒樓應酬,諸有損無益各項,都絕跡不見。”

陳嘉庚順利到達延安慰勞抗戰軍民

延安軍民熱烈歡迎陳嘉庚

陳嘉庚在與共產黨領袖們接觸時,不僅聽其言,更注重觀其行。他看到毛澤東在楊家嶺所居住、辦公的窯洞擺設十分簡單,僅一張陳舊的辦公桌、幾張長短高低不等的木頭凳子。

陳嘉庚與毛澤東交談間,幾名來自南洋的學生跑來見南僑總會主席。陳嘉庚驚訝地發現,這些學生進門不必敬禮,自己找把椅子就坐下參加談話,毫無拘束。

當晚,毛澤東在窯洞外的石桌上設宴款待陳嘉庚,由於人多,桌子太小,就拿一個舊圓桌面鋪在上面,桌面陳舊不光潔,又拿來四張白紙遮蓋充作桌布。一陣風吹來,白紙被吹掉在地上,干脆就棄之不用。

關於這頓晚餐,有一個廣為流傳的細節。毛澤東請陳嘉庚吃的是拼湊的一頓農家飯,桌上隻有白米飯、一些時令蔬菜和雞湯。毛澤東說:“我沒有錢買雞,這隻雞是鄰居老大娘知道我有遠客,特地送來的,母雞正下蛋呢!”陳嘉庚聽了,十分感動。

幾天后,朱德陪同陳嘉庚參觀延安第四軍校,一名打籃球的學生向朱德呼喊:“總司令來比賽一場。”朱德脫去外衣就上陣,與學生們比賽。兩相比較之下,陳嘉庚感慨,這個山溝裡的政黨的質朴廉潔,與人民關系的水乳交融,還有上上下下飽滿向上的精神狀態,跟在重慶看到的腐朽墮落截然不同。

一座集美解放紀念碑

碑高28米 象征中國共產黨創建新中國28年歷程

如今,在鰲園石雕上,南昌起義、三灣改編、井岡山會師、強渡金沙江、開國大典等中國共產黨大事歷歷在目。就在幾天前,集美學校委員會在陳嘉庚紀念館舉辦了一場主題為“陳嘉庚與中國共產黨”的講座,主講人、陳嘉庚研究會原副會長陳經華說,這些都是陳嘉庚親自選定的內容,代表了他對中國共產黨的由衷認同。

陳經華還講述了這樣一個故事:1949年9月23日,集美解放,10月17日廈門解放。幾個月后,陳嘉庚回到日思夜想的故鄉,走在集美學村的道路上,查看被戰爭破壞的情況。

來到一棟樓前,牆上貼著中國人民解放軍步兵第八十五師司令部、政治部布告。正文是:“查集美學校為華僑民主人士陳嘉庚所創、規模較大的學校,希我各部隊人員盡量不進駐該校,並堅決予以保護,嚴禁搬移或損破該校一切教育用具及房屋、樹木,仰各切實遵照為要。”

透過這一布告,陳嘉庚看到了一支新型的軍隊,以及領導這支軍隊的政黨。

把時間拉回到1949年9月21日,解放軍打響解放集美的戰斗。敵軍把集美學校校舍當作屏障,負隅頑抗。此時,周恩來發來指示,要求保護好集美學校。經過一天一夜的激烈戰斗,集美解放,集美學校師生、集美村民無一傷亡,校舍、民宅無一受損,但解放軍第29軍85師253團由於作戰中沒有使用重武器,傷亡200余人,其中81人長眠於集美。

后來,陳嘉庚在建造鰲園時,為紀念解放集美而英勇犧牲的解放軍戰士,修建了集美解放紀念碑。作為鰲園主體建筑,紀念碑碑高28米,象征中國共產黨率領全國各族人民歷經28年創建新中國的光輝歷程。碑身上蒼勁瀟洒有力的“集美解放紀念碑”七個大字,是毛澤東於1952年5月16日親筆題寫。

陳嘉庚始終與中國共產黨惺惺相惜,肝膽相照。解放戰爭即將勝利之際,毛澤東親自致電身在新加坡的陳嘉庚,邀請他參加新政治協商會議。陳嘉庚被推舉為華僑首席代表,參加了新政協籌備會和開國大典,參與了擬定國旗、國徽及國歌方案,為新中國的政權建設建言獻策。他回國定居,為共和國建設、家鄉發展做出了巨大貢獻。

兩個閃閃發光的“紅色搖籃”

他創辦的學校成為廈門革命發源地

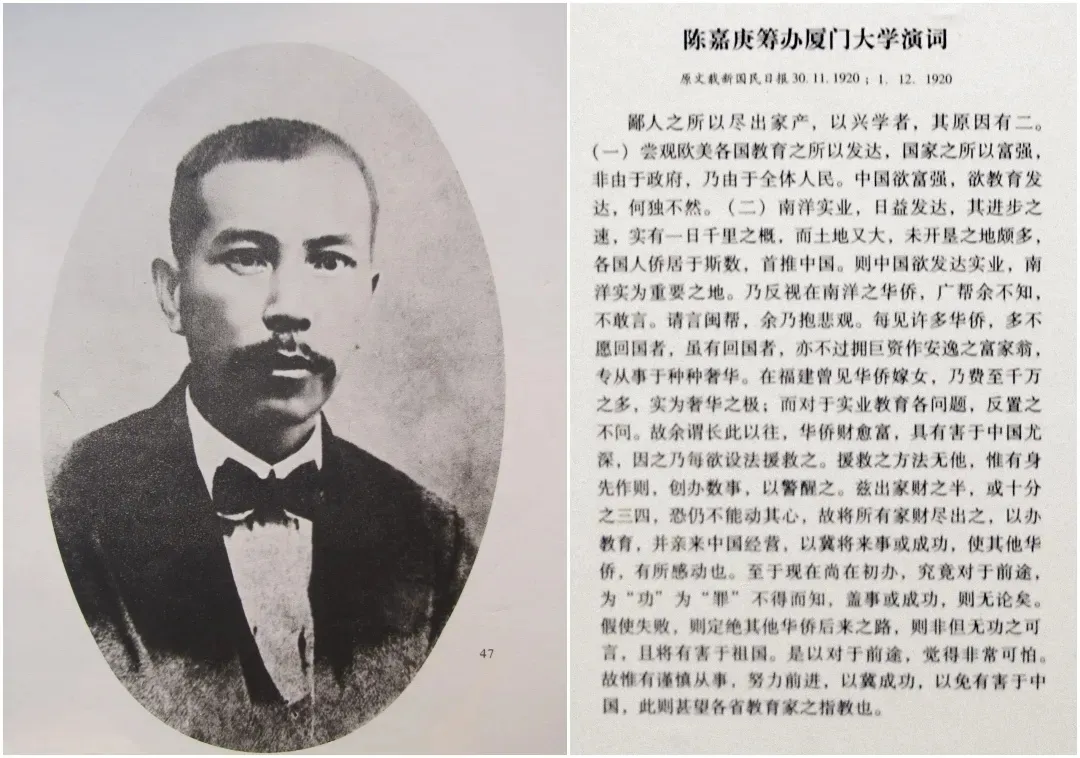

陳嘉庚籌辦廈門大學演詞

陳經華在長期研究中,發現了一個耐人尋味的變化——陳嘉庚原本十分反對黨派插手學校。陳嘉庚堅持學生必須愛國,但學校必須脫離政治,避免被黨派控制,避免太多的政治活動影響學生學習。新中國成立后,歸來支持祖國建設的陳嘉庚,開始為迅速發展的集美中學物色校長,有人推薦福州師范學校校長葉振漢。葉振漢是一名共產黨員,曾任中共(閩中)廈門工委負責人。他還是集美校友、歸僑,當過多所中學校長。

“陳嘉庚認為,集美中學有大量僑生,需要一個懂僑生、又善於做思想工作的人領導,這個人最好是歸僑,又是中共黨員。”陳經華說,1953年,陳嘉庚親自向福建省人民政府指名請調,將葉振漢調到集美中學擔任校長。

變化的背后,或許就藏著嘉庚先生對中國共產黨的深深認同。

細數陳嘉庚和中國共產黨的緣分,還有一個細節不能錯過:盡管陳嘉庚先生是無黨無派之人,但無心插柳柳成蔭,他創辦的集美學校和廈門大學,成為黨團進步組織的紅色搖籃。

1925年6月,閩西南第一個共青團支部——共青團廈門支部在現在的集美小學三立樓成立。三立樓被稱為廈門革命的發源地。

1926年2月,在廈大囊螢樓111室宿舍,羅揚才、羅秋天、李覺民三位共產黨員熱血激昂,在此宣告了福建省第一個黨組織——中共廈門大學支部的誕生。

同年4月,集美學校師范部和集美小學分別成立中共支部,與廈大支部一起,成為閩西南最早的三個黨支部。

集美學校、廈門大學因此被譽為廈門“革命搖籃”,閩西、閩西南和廈門地區革命的發源地。廈門乃至福建的現代革命史由此掀開嶄新的一頁。

到1935年,在廈門、閩西、閩西南和閩南四個地區,中共基層組織已經發展到21個 ,其中就有17個是以集美學校黨員為主建立起來的。

廈門大學、集美學校涌現出不少為民族獨立、國家富強而拋頭顱洒熱血的仁人志士,其中,羅揚才、羅明、陳乃昌、藍裕業、李覺民、劉端生、邱泮林、朱積壘等人,在革命斗爭中鍛煉成長,為閩西南地區黨團的建設發展做出了突出貢獻。

來源:廈門大學