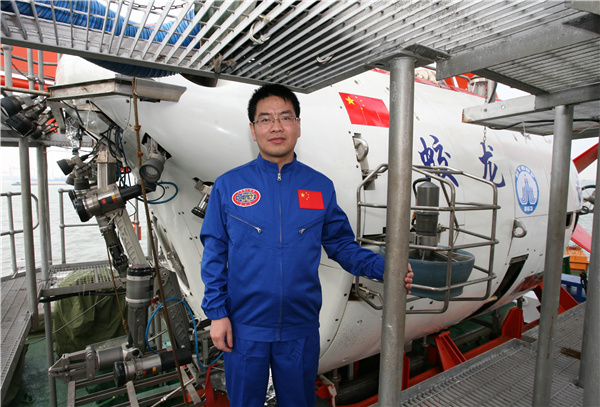

劉開周,現任中國科學院沈陽自動化研究所研究員、博士生導師,沈陽市沈河區人大代表。作為國內首批試航員參加蛟龍號首次突破7000米深度深潛試驗,獲中共中央、國務院“載人深潛英雄”榮譽稱號,獲授權專利21項,發表論文90余篇,其中SCI/EI檢索60余篇。在海洋機器人關鍵技術攻關、裝備研發、性能測試等方面取得了系統性研究與開發工作,其成果對於推動建設深海裝備制造強國,促進遼寧全方位振興等方面具有重要意義。

潛心致研,追求真理

面向世界海洋科技前沿,系統性研究了海洋機器人在復雜海洋環境下高精度導航、魯棒控制、系統建模與仿真等“卡脖子”關鍵技術,其中懸停定位控制技術為國際同類大深度載人潛水器的首創。針對海洋機器人對深海復雜環境自適應能力差、系統參數時變的難題,闡明了影響海洋機器人無色卡爾曼濾波算法中影響狀態估計精度的內在機理和因素,構建了基於自適應平方根無色卡爾曼濾波的海洋機器人系統狀態和參數聯合估計方法﹔針對海洋機器人大慣量、工作環境復雜多變、地形復雜多樣、復雜海流擾動對精准操控、精確定位與精細作業等難題,開發了控制參數在線自動調整的主動建模與控制技術,實現了蛟龍號近海底全自動精准操控和自動定向、定深/定高、懸停定位功能,在國際上首創實現了同類大深度載人潛水器懸停定位功能﹔針對海洋機器人使命任務在陸上無法系統性測試,入水后無法充分試驗的矛盾和難題,闡明了海洋機器人本體、傳感器、執行機構等現代建模理論與方法,構建了海洋機器人現代建模理論與半物理仿真技術體系。研究成果在儀器儀表學報、機械工程學報、機器人等國內外知名學術期刊和會議上發表,合作出版專著1部,“蛟龍號載人潛水器控制與聲學系統研究集體”獲中國科學院杰出科技成就獎。

協作創新、爭創一流

研發系列化海洋機器人核心系統與裝備,研發蛟龍號控制系統、深海勇士號控制系統、水面環境參數觀測系統等系列化海洋系統與裝備,總體技術達到國際先進水平。劉開周作為主任設計師全程參與了“十五”“863計劃”重大專項7000米載人潛水器蛟龍號的設計、加工、總裝、聯調試驗,應用所提出的主動建模和控制方法,研制了國內首套具有自主知識產權的大深度載人潛水器控制軟件系統,為我國自主研發的蛟龍號7000米載人潛水器精確控制提供技術支撐,蛟龍號最大下潛深度達到7062米,使我國成為國際上少數掌握大深度載人深潛關鍵技術的國家之一﹔作為國家“863計劃”重點項目4500米載人潛水器深海勇士號副總設計師,實現了大深度載人潛水器控制系統核心部件的國產化,深海勇士號控制系統的國產化技術在蛟龍號技術升級項目中獲得成功應用﹔參與國家重點研發計劃項目全海深載人潛水器控制系統智能化、小型化與高性能等關鍵技術研究﹔在中科院先導專項支持下,負責研制水面環境參數觀測系統觀海號,並多次參與南海試驗性應用,為首套實現水面水下通信的水面環境參數自主觀測裝備。上述系列化載人/無人、水下/水面海洋裝備作業海域遍及中國南海、太平洋、印度洋,取得了豐碩的應用成果,為我國維護海洋權益、深遠海科學考察、戰略資源勘測和環境觀測發揮了不可替代的作用。“7000米載人潛水器蛟龍號”項目獲中國造船工程學會科學技術特等獎。

敬業奉獻、求實創新

劉開周率領他的團隊創建了海洋機器人運動性能陸上測試方法體系,改變海洋機器人海上現場測試模式為實驗室研發模式,填補了國內海洋裝備運動性能陸上測試技術領域的空白,並作為國內首批試航員參加首型大深度潛器深潛試驗。基於海洋機器人現代建模理論與半物理仿真技術,成功研制集試驗前使命驗証、試驗中監視、試驗后分析等九大功能於一體的海洋機器人運動特性陸上測試平台。實現了海洋機器人裝備的研發模式從基於“實環境”研究為主轉向基於“虛環境”研究為主,加速了潛龍和探索系列等自主水下機器人、蛟龍號、深海勇士號等載人潛水器重大海洋裝備的研發效率﹔在完成蛟龍號載人潛水器陸上總裝和聯調工作后,海上試驗時刻存在著風險。萬一發生差錯,后果將不堪設想。劉開周作為國內首批試航員憑借著對載人潛水器總體性能、系統控制、應急處理等系統的熟悉程度,全程參加了蛟龍號海上深潛試驗任務,特別是在2012年6月24日,他與另外兩名試航員在太平洋馬裡亞納海溝的海底共同見証了我國載人深潛史上首次突破7000米的偉大歷史時刻,並向遨游在太空中神州九號上的航天員發送了祝福,獲中共中央、國務院“載人深潛英雄”榮譽稱號,受到習近平等中央領導同志的親切會見。“蛟龍號載人潛水器研發與應用”項目獲2017年度“國家科學技術進步獎”一等獎。

授業育人,熱心公益

在“傳幫帶”中無私培養新一代海洋高技術創新人才隊伍。扎實做好科研的同時,為了我國海洋機器人事業長遠蓬勃發展,在劉開周的悉心指導下,包括兩名潛航員在內的一批掌握高技術海洋機器人裝備的人才隊伍,在經過理論學習、現場實習、海上培訓后,在海洋機器人關鍵技術攻關和裝備研發過程中正發揮著科研骨干作用﹔作為博士生導師和輔導員,注重培養研究生的創新思維能力,啟發、引導學生獨立提出和解決問題,已培養博士、碩士研究生20余名,多人獲得國家獎學金、中科院三好學生標兵、學業獎學金等榮譽﹔積極參加中科院公眾開放日、科普進校園、科普夏令營等各類科學傳播和社會公益活動50余場,提升我國公眾的海洋意識,取得顯著的社會效益。