宿州市埇橋區位於安徽省北部,與蘇魯豫三省接壤,為宿州市唯一城區,享有“中國書法之鄉”、“中國馬戲之鄉”美譽。埇橋區也是安徽省僑聯對口幫扶縣區,近年來,埇橋區僑聯立足扶貧工作實際,發揮自身優勢,凝聚僑力,匯集僑智,多方位開展幫扶行動,積極為埇橋區打贏脫貧攻堅戰貢獻僑界力量。

挖掘埇橋故事,點亮文旅產業

埇橋區歷史悠久,文脈深厚。“離離原上草,一歲一枯榮,野火燒不盡,春風吹又生”,就是白居易寓居符離“東林草堂”時寫下的婦孺皆知的著名詩句。天下第一孝閔子騫的故事也讓人耳熟能詳,然而幾年前,這些地方雖有動人的故事,卻很少有人光顧。如何讓這份厚重的歷史文化造福鄉村,帶動鄉村脫貧致富,埇橋區僑聯不等不靠,主動出擊,先后多次對接上級僑聯,組織多批次僑界人士到埇橋區開展調研和幫扶,宣傳埇橋故事,推介埇橋文旅,著力推進文旅與脫貧攻堅有機結合。

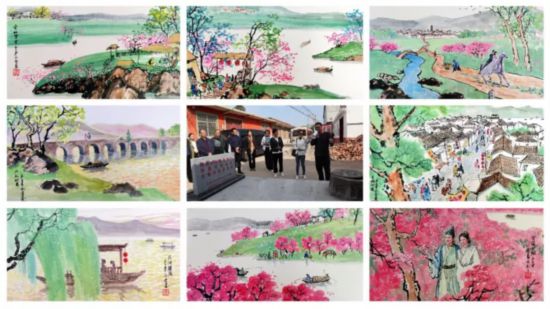

人文因山水靈杰,山水因人文美傳。埇橋區僑聯委員趙汗青是符離村的榮譽村民,致力於挖掘符離歷史,開發符離文化故事,在埇橋區僑聯的牽線下,與符離村“兩委”一起先后打造了東林草堂、符離曉渡、雎陽古道、九孔映日、紫薇花開、老街印象、月河碧波、引河垂釣以及白居易紀念館、鳳凰眼等景點。幾年前,白居易和陳湘靈的愛情故事鮮有人知,如今,以此為背景的電影《符離之戀》已在籌拍中。在埇橋區僑聯廣泛宣傳、積極推介下,慕名前來的游客越來越多,為當地村民帶來了實實在在的收入。

做好牽線搭橋,助力脫貧攻堅

埇橋區僑聯先后獲得國家級僑務部門頒發的“僑法宣傳角”、“僑務工作示范單位”,省“僑胞之家”等榮譽,並多次被上級僑務部門評為“先進集體”。僑聯作為聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶,隻有擴大朋友圈,匯集更多僑力,才能更好地發揮作用。為了扮演好“聯絡員”和“娘家人”的角色,埇橋區僑聯多方奔走,多渠道涵養僑務資源。

眾人拾柴火焰高,在省市僑聯和社會各界的幫助支持下,先后牽線50多批次約400位來自美國、澳大利亞、新加坡、新西蘭、俄羅斯、柬埔寨、烏干達、日本、巴西、香港等國家和地區的客商來埇橋開展項目對接洽談,一些項目已落戶埇橋,並開花結果,很好地助推了當地的脫貧攻堅工作。

此外,埇橋區僑聯還與大店鎮12戶貧困戶建立一對一結對幫扶,通過定期走訪、政策宣講、產業幫扶、解難釋惑等多種形式,幫助貧困戶振奮精神,增強信心。每逢重要節日均開展慰問困難歸僑僑眷及海外僑界代表家屬工作,送去黨和政府的溫暖和關懷,近年來累計發放慰問金和物品折合人民幣130多萬元,並積極推動當地電商產業發展,現貧困戶已全部脫貧,生活水平大幅提高。

關愛貧困學生,澆筑青春夢想

在省僑聯的牽線下,埇橋區僑聯積極爭取浙江新華愛心教育基金會項目落地,如今 “珍珠班”已在宿州二中順利開班,50名“珍珠班”貧困學生獲得來自浙江新華愛心教育基金會提供的高中三年生活補助費共37.5萬元。

為更好地支持當地教育事業的發展,埇橋區僑聯積極向上級爭取資金、廣泛聯系愛心人士、慈善機構,開展助學、助教、助困等活動,為大澤鄉鎮大韓小學捐贈善款、圖書、電腦、課桌折合人民幣約6萬元,為大店鎮瓦坊小學捐贈善款5萬元,為大韓小學、瓦坊小學、宿州市第十一小學、宿州市特教中心累計捐贈冬衣1000多件。

積極爭取資金,改善村容村貌

近年來,埇橋區僑聯通過省僑聯為埇橋區爭取資金及物品約60萬元,主要用於發展農業生產,治理生態環境。另外,在省僑聯的牽線搭橋下,海外僑胞捐贈約50萬元用於基礎設施建設,先后建成大韓中心橋、錢湖橋等24個橋涵、挖通3200米農業生產排水溝、打田間井180個。

省僑聯扶貧點埇橋區大韓村扶貧第一書記、扶貧工作隊隊長趙新華說,過去的排水溝由於不連貫、設計不合理等原因,不僅沒能徹底起到排水蓄洪的作用,反而阻斷了交通道路。如今利用僑聯組織捐贈資金挖通的排水溝疏通了全村的毛細血管、建成橋涵也連通了全村的交通。“問渠那得清如許,為有源頭活水來”大韓村村民紛紛表示溝通了,水活了,環境更美了。

挖了溝,挖出來的土也沒有浪費,大韓村利用土種植菊花。現在大韓村道路兩旁、學校門旁8畝黃金菊已經成了一道亮麗的風景,大韓村已經為成熟的菊花找好了銷路,產生的經濟收入作為村級發展資金再次用於發展村經濟。

漫漫幫扶路,濃濃僑界情,黨有號召,僑有行動,愛心不分大小,滴水成河,聚沙成塔,埇橋區僑聯始終把脫貧攻堅作為重要政治責任,充分發揮僑聯獨特優勢,善始善終,善作善成,為當地群眾做實事、解難事、辦好事,充分展現了新時代安徽基層僑聯組織的擔當作為。

來源:安徽省僑聯