|

|

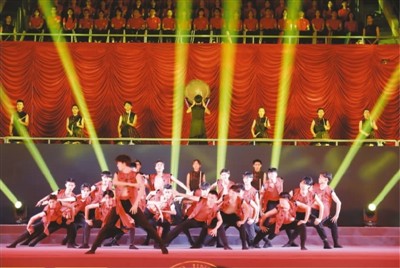

十月三十一日晚,華僑大學建校六十周年慶祝晚會上,校廿四節令鼓隊正在演出。 |

11月1日,華僑大學泉州校區內,經濟與金融學院的研一學生常彩蓮正在忙碌。作為建校60周年紀念活動的迎賓志願者,她負責引導嘉賓和校友們有序入場。當看到白發蒼蒼的老校友們互相擁抱問候,追憶求學時光,暢談昔年情誼,常彩蓮深受感染。

常彩蓮是在泰國出生的“華三代”,2015年完成高中學業后進入華僑大學學習,那是她第一次踏上中國的土地。“華大改變了我的人生。”常彩蓮由衷感嘆。

“對母校和祖國的愛更濃了”

2015年,高中畢業的常彩蓮收到了華僑大學的錄取通知書,第一次回到了熟悉又陌生的中國。“中國比我想象中的更好!”常彩蓮說。第一次系統性地學習漢語,第一次在學校組織的夏令營中感受中國傳統民俗,第一次在故鄉廣西度過農歷春節……5年來,常彩蓮的漢語越說越好,對母校和祖籍國的愛也越來越濃。今年,她在華僑大學經濟與金融學院開啟了研究生階段的學習。

在華僑大學,常能聽到師生們這樣介紹學校:華大有20萬名校友,大約1/4分布在海外。

1960年,應海外華僑青年回國升學深造和參加社會主義建設的需要,在周恩來總理的親切關懷下,華僑大學在僑鄉泉州創辦。作為新中國成立后創辦的一所華僑高等學府,華僑大學已成為中國招收和培養港澳台僑學生最多的大學之一。海內外的華大學子都親切地稱呼母校為“華園”。

正值深秋時節,美麗的“華園”依舊綠意盎然。老校友們漫步園中,興致盎然地盤點母校點點滴滴的變化﹔各色面孔的年輕學子三五成群,在各大校慶網紅打卡點拍照留念﹔還有不少校友拖家帶口而來,共同見証母校甲子華誕……

對就讀於工商管理學院研究生一年級的巴西僑生陳政勛來說,母校的60歲生日更是彌足珍貴。今年8月,陳政勛克服海外疫情嚴峻帶來的諸多困難,從南半球的巴西返回中國,經過隔離后順利入學。“能夠見証華大60歲生日,我很高興!”他說。

陳政勛告訴記者,初到華大學習時,由於自己的中文應用能力,尤其是寫作能力較差,在學習上不太適應。“老師們非常包容,耐心幫助指導我們。研究生階段,我選修了中文課程,繼續加強自己的中文能力。”

“針對僑生的學習特點和要求,學校注重因材施教,如針對境外生相對較弱的學科開設境外生班。”華僑大學學生處處長陳捷向記者介紹,“同時,學校實行境內外學生融合居住,鼓勵學生互相學習、相伴成長,實現多元文化的和諧共生。”

“推動多元文化交流互鑒”

寫著各個節氣名稱的二十四面大鼓依次排列,身著紅衣的鼓手們神採飛揚,敲打出韻律十足的雄渾鼓聲——10月31日晚,在華僑大學建校60周年慶祝晚會上,校廿四節令鼓隊精彩亮相,引發一片叫好。值得一提的是,這隻鼓隊已經有二十余年的歷史,成員不僅有國內學生,還有不少華僑華人學生。

“讓節令鼓回歸中國並廣為人知,華僑大學功不可沒。”廿四節令鼓創始人之一、馬來西亞華人陳再藩曾這樣說。

在華僑大學,以中國傳統文化為主題的校園活動豐富多彩。中秋晚會、國慶游園、中華文化大觀園等傳統文化活動輪番上演。廿四節令鼓、舞龍舞獅、武術等學生藝術社團更是備受僑生的喜愛。

近年來,隨著各類國情教育活動的有序開展,越來越多的華僑學子深入中國各地參觀研習,加深了對祖(籍)國的認識和了解。在華大就讀的數年時光,識文化、知國情成為陳政勛的一門必修課。“每年寒暑假,我都會參加學校針對境外學生舉辦的特色活動,如省內的僑鄉行研習活動、省外的中國傳統文化之旅等。”陳政勛說,“在這些活動中,我第一次看到皮影戲、變臉等非遺表演,還有機會與非遺傳承人面對面互動交流,逐漸對中華傳統文化產生了濃厚的興趣。”

每逢重大節慶日,華僑大學總是熱鬧非凡。僑生積極展示所在國家或地區的民俗風情,讓多元文化交融的“華園”更具魅力。2019年11月,在華僑大學慶祝澳門回歸20周年、澳門文化周啟動儀式文藝晚會上,美術學院2016級的澳門學生林莉莉帶領同學表演了葡式土風舞蹈。她說:“土風舞是澳門的傳統舞蹈,我們想通過這種傳統的、中西交融的舞蹈,讓大家在華大校園就能感受到多元文化。”

陳捷向記者介紹,通過多年發展,華僑大學逐步形成了獨具僑校特色的“一元主導,多元融合,和而不同”的校園文化,在向僑生展示中華優秀傳統文化的同時,也注重不同文化間融合互動和交流互鑒。

“這是血濃於水的骨肉親情”

“這是我魂牽夢縈的聲音啊,在東南那一邊拍打著我的心房,我們是第一批華大人……”在華僑大學建校60周年慶祝晚會上,師生們深情講述學校自上世紀60年代起結下的“僑緣”。

一甲子時光飛逝。2020年,突如其來的新冠肺炎疫情,讓海內外華大學子和母校、祖(籍)國的心貼得更近。

疫情期間,常彩蓮和陳政勛分別待在泰國和巴西的家中。盡管遠隔千裡萬裡,母校的關懷一直不曾遠離。“我們每天都在微信群中打卡報體溫,老師們會分享一些防疫小貼士,告誡我們居家隔離。”常彩蓮說。

“我敬佩祖國抗擊疫情的行動力和執行力。在巴西,我親眼見証感染新冠病毒的親友在中藥的輔助治療下痊愈。祖國給了我滿滿的安全感。”陳政勛由衷感嘆。

據陳捷介紹,疫情在中國發生后,境外的華大學子和校友積極在當地購買口罩、組織募捐,為母校抗疫盡心盡力﹔學校還給留守中國的華僑學生送去口罩、水果等物資。隨著海外疫情趨緊,學校給境外華僑學生寄去慰問信,並發放抗疫專項補貼,方便網速低、網費高的國家和地區的學生順利參與線上教學。“這是血濃於水的深厚情感。”陳捷說。

“華園”一方熱土,連接骨肉親情。“60年前,我是祖國保送回國的華僑中的窮孩子。感恩母校,感恩祖國!”華僑大學1961級校友、印尼歸僑梁斯金激動地說。今年校慶前夕,她用一首小詩為母校獻上祝福,並給華僑大學教育基金會匯來1萬元人民幣捐款。詩中寫道:“你是土壤我是苗,我曾在你懷抱裡成長。祖國洒滿陽光雨露,給我水分和營養。”