這裡,是底蘊深厚的國家歷史文化名城......

是粵劇之鄉,名伶薛覺先、馬師曾等先后在這裡留下自己的身影﹔是陶瓷之鄉,產品數百年前就已遠銷南洋﹔是武術之鄉,享譽世界的蔡李佛拳、洪拳、詠春拳與這裡有著不解的淵源﹔ 也是中國重要的制造業基地,工業體系涵蓋幾乎所有制造業行業。

這裡,是僑鄉佛山。

資料圖:佛山獅王爭霸賽 曾令華 攝

佛山古稱季華鄉,“肇跡於晉,得名於唐”,唐貞觀二年(公元628年),鄉人在城內塔坡崗挖掘出三尊佛像,以為是佛家之地,遂改季華鄉為“佛山”,迄今已有1300多年的城市得名史。

早在唐宋年間,佛山的手工業、商業就已十分興盛。至明清時,更是商賈雲集,成為嶺南文化的發源地之一,與湖北漢口鎮、江西景德鎮、河南朱仙鎮並稱全國“四大名鎮”。

經濟發展帶動了文化繁榮。乾隆年間,佛山商幫薈萃,入粵經商的外江商人將弋、昆、高、梆等劇種帶到這裡,與當地民間戲曲不斷融合,被稱為“南國紅豆”的粵劇應運而生。

粵劇又稱“廣府大戲”,是以粵方言演唱,漢族傳統戲曲劇種之一,流行於廣東珠三角、粵西、港澳地區以及廣西的東南部,在世界各地的華人聚居區廣受歡迎,也是世界非物質文化遺產。

早期本地粵劇戲班的活動中心在佛山,始建於清順治十五年(1658)的萬福台,是廣東現存最華麗精巧的古戲台。

本地戲班的同業組織瓊花會館則建於佛山大基尾。戲班所用的戲船叫作“紅船”,粵劇藝人至今仍被稱為“紅船子弟”。

在中國戲曲協會常務副會長、《中國戲曲》雜志原主編賡續華看來,粵劇在眾多中國戲曲種類中一個突出的特點是善於吸收各種藝術門類的優點。

廣東粵劇院打造的《決戰天策府》,正是粵劇在創新演變的過程中,被不斷拿出來討論的典型案例。

佛山也是陶瓷之鄉,自古有“石灣瓦,甲天下”的美譽。三百多年前,佛山鄉親們依托陶瓷貿易勇闖南洋,落地生根,深刻地改變了東南亞人的生活習慣,佛山也成為海上絲綢之路上不可或缺的一環。

在越南胡志明市的穗城會館和泰國曼谷的廣肇會館,屋頂瓦脊上清晰地刻著“寶源窯造”、 “番邑何滔作”,漂洋過海的石灣工匠們用這種方式留下了自己胼手胝足的創業足跡和不忘故鄉的拳拳之心。

如今,佛山籍華僑華人的身影已經遍布世界,分布在72個國家和地區,總數近80萬人,其中尤以東南亞地區最多,馬來西亞很多州都有南海和順德會館。

來自越南胡志明市的華人后裔到祖廟尋根。南方日報記者 戴嘉信 攝

佛山陶瓷產品貿易則走得更遠,目前已遍及全球100多個國家和地區。在全球范圍內尋找成本窪地、積極拓展海外市場正成為常態,越來越多的佛山陶瓷企業紛紛“走出去”進行投資。

在世界各地的城市標志性建筑物上,來自佛山的陶瓷產品大放異彩。

從昔日的“石灣瓦,甲天下”,到如今的“佛山陶,闖全球”,有感於國際市場的風雲變幻,佛山陶瓷企業深刻意識到,隻有主動融入全球化的進程,充分調動優勢資源,才能讓企業發展得更為穩固。

除了粵劇和陶瓷,佛山還是著名的武術之鄉。由於地處廣州西南部交通要道,佛山在古時常有倭寇之患,居民很早就形成了習武強身、抵御外患的傳統。

到了清末民初,佛山武學的發展達到空前繁榮,大小武館林立,習武者眾多,成為嶺南南派武術的中興之地。

詠春拳、蔡李佛拳、洪拳等多個知名拳種由佛山走向世界﹔著名武術大師黃飛鴻,詠春宗師梁贊、葉問,影視武打明星李小龍等祖籍及師承也都在佛山﹔創辦於咸豐元年的佛山鴻勝館,是當時中國最大的武館。

2004年,佛山被國家體育總局授予全國唯一的“武術之城”稱號。目前,佛山市內有近600家武館,武術人口約10萬人。

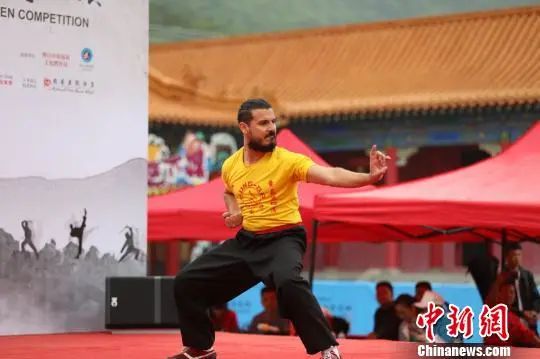

資料圖:逾300名中外洪拳高手廣東佛山“爭霸”。參賽的外國選手。 李星凱 攝

以武立德樹人,成就浩然之氣﹔心懷家國,自古以來是佛山人的優良傳統。

在國家危難之際,許多佛山人挺身而出,做出了自己的貢獻。近代維新運動領袖康有為,政治活動家譚平山、何香凝,民族實業家陳啟沅、簡照南、科學家詹天佑等杰出人物都來自佛山。

現如今,佛山人發揚勤勞重信、敢為人先的作風,堅持謀實業、做實業、興實業,將這裡打造成為全國乃至全球重要的制造業基地。

佛山制造業基礎雄厚、實力強勁,工業體系較為健全,涵蓋了幾乎所有制造業行業,家電、家具、陶瓷、機械裝備、金屬加工等傳統行業優勢突出,光電、新材料、生物制藥、機器人、新能源汽車等新興產業蓬勃發展,“佛山制造”享譽海內外。

目前,佛山共有超千億元企業2家、超百億元企業18家。其中,美的、碧桂園兩家民營企業躋身福布斯“世界企業500強”。

近年來,作為全國唯一的制造業轉型升級綜合改革試點城市,佛山正深入推進供給側結構性改革,推動制造業優化升級。

資料圖:第五屆中國(廣東)國際“互聯網+”博覽會在佛山舉行 龍翔 攝

隨著傳統產業高級化進程不斷加快,佛山全面實施“互聯網+”行動計劃,推動數字經濟成為新的經濟增長點﹔同時依照高質量發展要求,培育發展了智能裝備及機器人、智能家電、新能源汽車等先進制造業集群。

從粵劇、陶瓷、武術,到制造業、民營經濟,無論時代如何變幻,僑鄉佛山始終行走在發揚傳統、推陳出新的道路上﹔其中不變的是佛山人敢為人先、不忘桑梓的精神底色。

(責編:邱王紫藤、徐玉涵)